▼▲

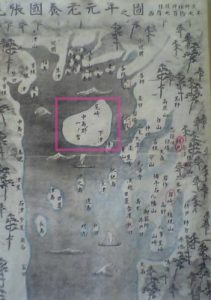

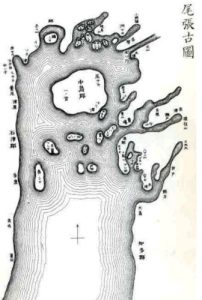

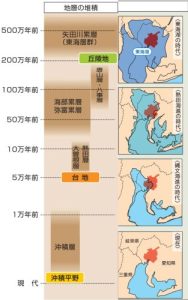

一説には養老元年(717年、養老年間とも)のものといわれる尾張古図をご存知でしょうか。はじめてこの古図を見た方は、ちょっとドキッとするかもしれません。尾張古図には現在の濃尾平野にあたる部分が描かれていますが、その濃尾平野の大部分が海中に没していて「中島郡」や「津島」、「ビハシマ」など、地名に“島”とつく地域などがわずかに島として海面から顔を出しているように描かれているのです。

例えば、尾張の90箇所の名所を銅版画で描いた明治時代のガイドブックともいえる『尾張名所圖繪』(宮戸松斉/著 明治23年)の巻頭にある「尾張古圖」もその写しの一つと考えられていますが、やはり濃尾平野の大部分が海湾として描かれ、現在の名古屋辺りには「浪越」、「アツ田」、「ゴキソ」、「八マン山」などの地名が見えます。 〔後掲名古屋市図書館〕

尾張国美濃国図

まず、【①尾張国美濃国図】から説明させて頂きますね。こちらは、三河猿投神社より発見されたもので、地図が作図されたのは養老元年(717)頃、といわれています。(略)

尾州古図

【②尾州古図】は、江戸後期に春日井郡玉井神社より発見された昔の尾張地図とされるものです。名古屋市の職人(指物師)・文左衛門(町人のため姓はありません)の憶測で描いた地図と伝わっています。いずれも尾張地方で酷い水害に襲われた際、ほぼ全域が水没する風景を見て描いた、今風に言えば「ハザードマップ」のようなものではないか、と考えられています。

2点とも創作といわれており、資料価値はありません。でも、考えてみて下さいね。今のような測量技術も道具もない昔の人たちが、何かを伝えるために一生懸命に描いた―、そう考えると素敵だと思いませんか。〔後掲津島市立図書館〕

0710栄の宿を出る

0735名古屋をJR普通で発

0801尾張一宮から名鉄乗り換えで一駅、今伊勢へ。

0805今伊勢下車。閑散とした住宅地というところ。

まず西へ500m。ここから道の乱れたベルトが南へ続く。

0816道が右へ20度ほど湾曲。

宮後町町内会看板のある十字路から左の道に入る。0819

道は少し左に屈曲してT字路。ここを右折西行。0822

地図にない路地がかなりある。道はくねくね屈曲しながら西へ。

T字。0825。いや変則で直進路あり、進む。

右手、古くはないけど仏像。その先の三叉路を南行。0830

樹木が見えてきた。これだろう。左折南行して野見神社。0833。北に竹林。

市指定文化財スダジイ。樹齢三百年と案内板にある。注連縄あり。

スダジイ(すだ椎[6]、学名: Castanopsis sieboldii subsp. sieboldii)とは、ブナ科シイ属の常緑広葉樹である(シノニム:C. cuspidata f. lanceolata、C. cuspidata subsp. sieboldii、C. cuspidata var. sieboldii)。別名はイタジイやナガジイ。普通、シイという場合には本種を指す。(略)

シイの中でも、スダジイは主に山地に生える種で、平地から山地の林などに自然分布しているほか、人の手によって寺や神社、公園、庭など人里近くにも植えられている[11][6]。〔wiki/スダジイ〕

[6]鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文『樹皮と冬芽:四季を通じて樹木を観察する 431種』誠文堂新光社〈ネイチャーウォチングガイドブック〉、2014年10月10日、141頁

本殿はスダジイを背後にして南面。

南東側に元は池だろう、その中の元は島だったろう場所に小社。無記名。柵で囲われ近づけない。北面。

南へ出る。0847

出口に程よい花壇。梅一樹。

線路をくぐってさらに南行。9時ジャスト。

水路が伸びてる。アラブ系の労働者がヒンドゥーめいた音楽を聴きながら作業中。

南宮後町内会掲示板

0907たんぽぽ温泉デイサービス一宮の看板。車道に出て右折西南西行。

宝島一宮店が見えたところで左側をよくよく注意すると見つかりました。南側の一宮モーニングの店とかなり違う、広々と落ち着ける店内でした。

0830オープン。一度は満席を申し渡されましたけど、たまたま一回転目の退席時間で一席空いたとこでした。

0917 kitchen&cafe hironchi

アメリカン

モーニングB

(チーズ入オムレツ

厚切りトースト(はちみつシナモン)

自家製サラダ)370

1021すぐ西の路地を南行で進む。

GM.に古宮と出る辺り。道幅が変に広がったり狭まったりする以外は、普通に住宅地でした。とっかりの一つも見つからない住宅地で……う~ん、ではこの地名は何なんだ??

セブンで時間調整して藤吉庵へ。……と余裕かましてたらもう15人ほどの行列。

初めて座席になりました。

1100 藤吉庵

カレー煮込みうどん(定食)450

▼▲

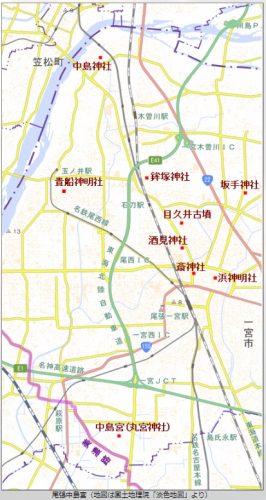

on名古屋市~一宮付近〔後掲全国史跡巡りと地形地図〕.jpg)

倭姫命は第11代垂仁天皇の第4皇女で、日本武尊の叔母上にあたるとされる。

約2千年前、倭姫命は天照大御神の御杖代(みつえしろ)*1)として、現在の伊勢に皇大神宮をご創建された。

第10代崇神天皇の頃、国内に於いて次々と疫病や災害が起こり、 天皇は天照大御神様の御霊と同居されているためとお考えになり、 皇女豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)に天照大御神の御霊を奉じる別の場所を探すように命ぜられた。 豊鍬入姫命は、姪の倭姫命に「私も年を取り過ぎたので、代わって貴女がこの大任を果たして下さい」と託された。 倭姫命は、大和国を御発ち後、伊賀、近江、美濃、尾張中島と巡幸を続けられ、最後に御神慮(しんりょ)(=神の御心)によって*2)、 伊勢の土地に天照大御神様をお祀りされた。 これが伊勢神宮御創建の始まりで後々代々の天皇は、未婚の皇女を伊勢神宮につかわし、斎王にされた。 この慣例は室町時代まで約600年続いた。

倭姫命が伊勢神宮を創建するまでに天照大御神の御神体である八咫鏡を順次祀っていった場所を「元伊勢」と呼ぶが、 その元伊勢とされる地としては、一宮から清洲にかけて複数の「尾張中島宮」が存在する。〔後掲小川〕

神や天皇の杖代わりとなって奉仕する者

*2)天照大御神から倭姫命への神託

「是神風伊勢國 則常世之浪重浪歸國也 傍國可怜國也 欲居是國」(日本書紀)

訳:「伊勢は、海の向こうの常世の国から、波が何重も寄せ来る国であり、辺境ではあるが、 美(うま)し国なので、この国に鎮座しよう」

理想的な地域づくり「美し国・三重」が知られる。

▼▲