小小旅行(熊本高橋)

m17f6m第十七波濤声m妈祖の笑みぶあつく隠す冬の峰m熊本唐人通→徳淵withCOVID/熊本県012-6唐人通→高橋・川尻\熊本県

高橋川風編

1505バス停商工会議所前から乗車したのはT2-2:小天温泉行き。これは「おあま」温泉と読むらしい。

薄雲あるも晴天。熊本駅前を経由し田崎まで南西へ。熊本高森線に入り右折、西へ。

思い出したけどここは確か、新幹線開通前にどこかの太平燕の店へ歩いたことがあります。あれはどこまで歩いたんだったか。

田崎市場前。コメダあり。郊外店舗が並び立つ。いや、卸売市場もあるらしい。

右手に山。高野辺田(こうやべた)。道が細まる。

左手に坪井川が戻ってきました。深い堤を備えてます。

弁当のヒライ。

GM.(経路)

1528右からもう一本川を交えて川筋が太くなった上高橋で下車。ad.上高橋二丁目8。

西行の前に郵便局北側へ。1530

水路あり。石垣はやや古い。先の合流点に流れ込んでるらしい。水路沿いに高橋観音

正面は納骨堂らしい。右手にアルミ扉のお堂。内部に四像、中央下手の小さなのが古仏でしょうか?三頭とも、割れた顔から新しい顔が出てくる古いモチーフとも見える。

上高橋バス停からの帰りバスは

木山行1607 1627 1707 1726

水道町行1627

桜町T行1715

西行

川向うに寺。1544

橋手前に地蔵。これか?

後ろに三石柱。

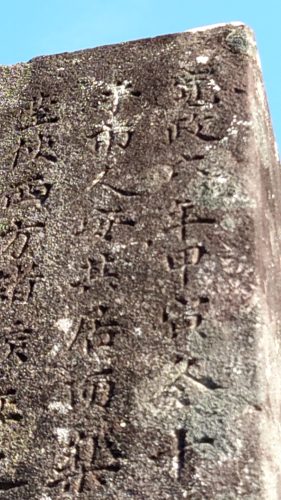

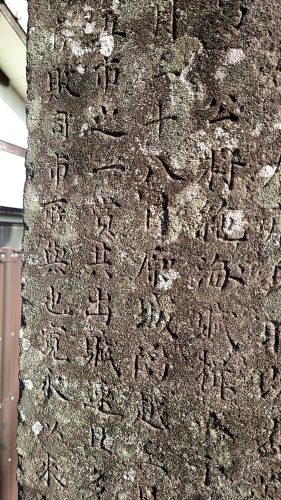

案内板に大橋記、修防記(享和二年建立 西暦1802年)、久末村漕溝記(明治元年建立 西暦1868年)とある。前二者は水害とその折の町奉行の堤防修復を伝えるもの。

ただ現物を見ると修防之記の冒頭は「寛政六年」1794年となっている。

「賦」の語が何度か出てくる。

他の面は腐食が酷い。でも一箇所寛政十二年と読める。

大橋記

これの冒頭はやはり寛政十二年秋。

川に立つ木の棒は何だろう?

この水深はやはり、いくら江戸期とは言え小舟の往来がこの地点までだったとしか思えません。

1626高橋中間バス停から木山行きで帰路につく。

ああ!高橋西神社(若宮社)というのがあったのか!見逃した!

御祭神 天照皇太神・住吉大神・天児屋根命・健磐龍命

由緒

白河天皇の応徳乙丑2年(1085)に高橋村の産土神として、同村堂園に創祀され、若宮社と唱えました。(略)

細川侯のご時世に入り第5代綱利公のご信仰が厚く、寛文12年壬子(1672)秋に大修造が行われ、弘化3丙午年(1846)には正面の石鳥居が建立されていますが、その寄進碑には当時の町役人、高橋商人が多数刻まれ、商の港高橋町を物語っています。〔境内由緒書き←後掲神社探訪・狛犬見聞録〕

◆社殿◆

阿蘇十二宮の分霊が祀られています。

神紋は阿蘇神社の神紋と同じ「違い鷹の羽紋」〔後掲御朱印散歩覚書〕

「タカの羽根の紋章」の確かな最初の使用例は、肥後の御家人・菊池武房とされ、『蒙古襲来絵詞』にそのさまが描かれています。そして実際にその肥後の菊池氏の代表紋は代々、『(並び)鷹の羽』紋であったことが知られています。(略)

「タカの羽根の紋章」を使用した名族として、後世に知られる菊池氏ですが、彼らがこの家紋を掲げる由来となったのは、『阿蘇神社』との関係が指摘されています。〔後掲発光大王堂〕

▼▲▼▲

高橋小雨編

1453上高橋下車

高橋稲荷大橋を渡る。ad.上代九丁目7。

高橋稲荷の矢印に沿い右へ。

堀川トーヨー住器の前で右折南行。ad.高橋町一丁目1

道の両側に石柱。対聯ではなく、右「御大典記念」左「昭和三年十一月吉祥日」とある。左の裏に「高橋稲荷神社信徒建立」。ここはad.上代(かみだい)九丁目6

左は急崖。この上が上代城のはずです。道はないまま鳥居が見えてきました。1507

右はad.城山大塘一丁目1になりました。つまり堤があったのか?

境内図。右奥に時計回りに元吉大明神、源策大明神、玉劔大明神がある。

日本稲荷五社の一つに数えられる高橋稲荷神社は、明応5年(西暦1496年)隈本(隈本)城王鹿子木親員氏が上代に出城を築いた折、その上代城の守り神として、京都の伏見稲荷神社の御分霊を勧請して祀ったのが高橋稲荷神社の始まりである。〔案内板、ママ〕

──九州自然歩道 島崎〜大田尾コースの図。1604。坪井川は二又から南を指し、北から交わる川は井芹川というらしい。

本殿右手に三吉大明神。本吉とは違うらしい。

階段を上がると二又。

1523。本吉を先に、時計回りに順路とは逆に左へ。

次の二又を左へ。道が荒んできました。1527

さらに二又。左手上は聖徳太子堂?右手の本吉社へ。1528

本吉。何と稲荷と90度違う東面です。竹藪の中。

前殿には鬼ころし。

奥殿には白狐4体。とすると祀ってあるのは石、あるいは御神体は無いのでしょうか?

二つ目の二又を左手へ。

峯吉大明神。この下が源策でしょうか?どれも崖の途中です。

そうでした。1540

本吉よりかなり大きい。正面の装飾がやや複雑です。

やはり御神体は暗くて見えないけれど布が複数被せてあります。なぜか狐の姿はない。

左横手から巌が飛び出したままになってる。これが御神体だから壊せなかった、ということでしょうか?

上がると玉劔大明神。裏手の傾斜に複数の祠。沖縄的な祠です。

東面、前面に水玉のような穴。四祠の中央近くに縄を巻いた石。やはり石だろうか?

高橋小学校方向を撮影。

雨が大粒になってきた。

帰路、上代九丁目7付近から城山。1610

ここに社一つ。奥に「おじぞ堂」と文字。

大橋記を再び過ぎてバス停、郵便局。帰路バスは1626、1704。

1622若宮社。ad.上高橋二丁目5。鳥居前の岩に「猿田彦大神」と大書。

天照皇太神(あまてらくおおみかみ)・住吉大神・天児屋根命(あめのこやねのみこと)・健磐龍命(たていわたつのみこと)をはじめとする阿蘇十二宮の分霊

白河天皇の応徳乙丑(かのとうし)二年(西1085)に高橋村の産土神として、同村堂園に創祀され、若宮社と唱えました。

高橋はかつて津(港)として栄えたことから住吉大神は海上の安全を祈るために祀られました。

〔案内板〕

堂内の大正拾壹年扁額には「西神社」とある。なぜか賽銭箱の向こうにエレファント。

あーバスが行ってしまった。

右手川側に大樹。熊本市指定保存樹木と白杭。クスノキ2本とあり、ブランコの向こうのやや細いものも指定されてるらしい。どちらにも縄が巻いてある。

根っこが岩を抱き、その岩がおそらく根の力でひび割れてる。

鳥居右手下に地蔵の祠。いい顔をして立っておられます。

▼▲

世安夕風編

GM.(経路)

1741

石塘北端付近→GM.

1747

石塘南端付近→GM.

1753

白川橋→GM.

東方向に阿蘇とその噴煙

現在の警戒事項等

中岳第一火口から概ね1kmの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。

風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。また、火山ガスに注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。噴火警報の対象市町村

以下の市町村では、火口周辺で入山規制などの警戒をしてください。

熊本県:阿蘇市、南阿蘇村〔後掲気象庁〕

1802ファッションクリーニングオーギヤ対面

CORLAX1手前を左折東行

すぐに右折南行

道は途中左へ湾曲、東行

T字を右折南行。すぐのT字を左折東行。尋聲山妙恵寺1807

先のT字をまっすぐ南行してみる。

変則十字を左折東行。世安湯。

車道をまたぎ直進。ad.世安二丁目1。左手にrockyスーパーストア

1821片側二車線道をまたぐ。世安町北交差点。

1826湯らっくす

熟成ウォッカ(ウェルカムバー)と辛子れんこんが無茶苦茶合う!

▼▲

川尻寒風編

熊本発川尻行

0713 21 ’27 41

0802 06 27 48

川尻発熊本行

0901 09 17 41 53

1003 31 57

1115

7時のアラームと同時に部屋を出て熊本駅へ。白川越しに指す曙光、路面の軌道を照らす。

流石に日曜日のこの時間は車内には三人しかいません。朝早い時間の熊本チンチン電車はこんなに気持ちよいものなんですね。

ここのICカードはDENDEN Nimocaというらしい。

白川は天井川。太陽の方向にあるはずの中岳は見えない。

0723。0727発有佐(ありさ)行乗車。この地を訪れた白人女性の名前に由来するはずはないけど──

古くは荒佐とも書き,「あらさ」とも称した。八代(やつしろ)平野東部,氷川左岸の沖積地に位置する。耕土の下層では随所に砂礫層が見られ,地名は氷川の氾濫原に立地するため荒砂が多く新州が形成されたことなどにちなむものと思われる。字大塚には古墳および貝塚があり,土器・石器などの破片を出土する。なお当地の特徴的な地名として,竜子(じゆうご)・三十六・寄田(よつでん)・本名・一才鳥などがある。〔角川日本地名大辞典/有佐〕

平安期に見える里名。八代郡のうち。豊野村浄水寺跡にある天長3年2月3日の年紀を有する浄水寺寺領之碑銘(肥後読史総覧)に「会料之代三条荒佐里□六七収一百卌四歩⊏⊐開⊏⊐百卌四歩 ⊏⊐三条⊏⊐四加知良□田八収……十一条荒佐里一山田⊏⊐十二条荒佐里一山田□」とある。この碑銘は磨滅がひどく,一部判読不明の部分もあるが,三条・十一条・十二条に荒佐里が確認でき,当地付近に条里制が施行されていたことが知られる。〔角川日本地名大辞典/荒佐里(古代)〕

アジア人女性二人「八代に行きますか?」初めて乗るワシに聞くな!でもさっき確認した車内路線図でご説明。

2駅で川尻。白川を跨いだ?

東に阿蘇山系、やはり微かに煙が見える……のか?

川尻は「かわしり」と濁らないらしい。

0733下車

GM.(経路)

駅の観光マップには「国史跡川尻米蔵跡」とある。北は工場

線路沿い南行。400mか。

うーむ、なかなか歴史を感じさせる線路沿いですなあ。

0743水路にぶつかる。左折東行。水路の南は小学校。ユニフォームのちびっ子が重そうにベースを置いて回る。

北は大区画の工場らしい。

0751車道に出た。変則十字を右折南行。水路も南に折れている。

0753「高札場と二里木跡」

江戸時代に幕府が定めた法令でキリスト教禁止や抜け荷(密輸)禁止などを領民に周知するため板書して高く掲げたものを高札といい、今の掲示板のようなものです。高札が掲げてあった場所が高札場です。この場所は「勢屯(せいだまり)」という広場で人通りも多いところでした。(略)〔案内板〕

バス停。

県会議事堂行き0941 1002 1142

桜町BT行き0908 0926 1026 1101

柔道の神様が眠る町 川尻

木村政彦生誕百年記念実行委員会

0804右手道端に天満宮。

鳥居に明治39「青幵會」の銘。もう一方の柱に征露紀年とある。記念碑には大正4。宮は東面。

東対面にパチンコ「つる」。おそらくこの用地は港だったのでしょう。

0811水路沿いに「耳地蔵尊」。「穴を開けた小石を納めれば全快する」(熊本市南部地域歴史研究会)と案内版。北面。

水路沿いに右折しよう。西行。0816

石積が出てきた。やや荒い打込接。向うに墓地。

0819柳堀地蔵尊。東面。

昔この付近は柳堀といわれていました。商売繁盛や子供を水難事故やケガから守ってくれる「柳堀の地蔵さん」たちです。うち一体の地蔵尊は大正十年頃無(?)田川から見つかりここにお祭りしてあります。〔熊本市南部地域歴史研究会案内板。ママ〕

奥の仏像は頭部を割られた跡あり。

0827T字で左折南行。橋を渡る。水路はこの西で北に湾曲している。

0828ad.川尻四丁目6。浄土宗帰命山(みょうざん)無量寿院法性寺(きほっしょうじ)。

熊本市南区唯一の浄土宗寺院。(略)開基は一説に弘安二年。(略)西南戦争の折、病院の役割を果たす。〔案内板〕

0837本陣跡(小路(しゅうじ:ママ)町の待賓館跡)

参勤交代で往来する薩摩藩や相良藩の藩主などの宿泊場所となっていました。〔案内板〕

通りを渡り川辺へ。0841

かなり長く石積が続くけれどおそらく現代に整形したものがほとんど。ただ二百メートルほど残る雁木は往時のものらしい。

0848下町恵比須

川尻は鎌倉時代ごろから川を利用した交易や産業で栄えていました。川尻港に出入りする船の航行の安全と商売繁盛を願って恵比須様をお祀りしています。祠には、左手に鯛を抱え右手に釣竿を持ったお姿の恵比須様が安置されています。向かって右側面に「天保六年(1835)乙末十月 下町中 中山安見村 石工安兵衛」と刻まれています。 昭和の中頃まで、夏に行われる「えびす祭り」には、多くの露店が並び参拝客で賑わっていました。〔案内板〕

0854川側右面。石工の名を刻む感覚は三原に似ます。他面には文字なし。

雁木は保存されてる感じではない。また南対岸には石積が全くない。

川尻は肥後藩の軍港で年貢米の集積、積出港でした。ほとんどの年貢米は、水運を通じて飽田・託麻・益城・宇土の四郡十八手永から二十万俵が川尻御蔵に集められました(ママ)。その年貢米の荷揚や船積みのために設けられたのが、この船着場です。潮の干満や水量の増減に影響を受けないように長さ百五十メートルにわたって十三段(後に一段積み増す)の石段を設けており、当時は大勢の労働者で賑わっていました。〔国指定史跡川尻御蔵前の船着場案内板〕

三隅医院前から東行。

うなぎめし七代目若松屋など料亭並ぶ。割烹いわ村はそのまま薩軍本営跡。

微妙に古い銭湯も。

0926発予定のバスが0932にやっと来た。冷える。バスで北へ回帰

GM.(R1-1バス経路)

あれ?世安町?昨日横切った交差点を通りました。白川東側のあの通りを北上していくらしい。

熊本は広い平面。この感覚が、市内電車に乗ってきたこれまでの熊本経験からは付いていけてないのです。

バス車内に熊本城稲荷神社の参拝CM?

1007通町筋駅バス停下車

ジャムトーストモーニング

1011岡田珈琲サテライト店

ジャムトーストモーニング(ブルーベリー、アメリカン)370

▼▲