第二天@

《’25追山前#11》ネジャンクッパブの日에서金海▼▲\2日目

【本句】掘進に重力のある休暇明〔岡山旭〕

(星野)重力?←身体の重み

掘進はどこで?←久しぶりの体育授業

「ある」?←意識しないものを詠者が意識

※※弱い力∶重力、電磁気力、強い力と並び、自然界に存在する4つの基本相互作用(力)。弱い力は、原子核のベータ崩壊などの現象に関与し、電磁気力は電気と磁気の力を合わせたもので、光や電気現象の根源となる力。

※※※サムチグイ 삼치구이∶サワラの塩焼き

▼▲

鳳凰から先は北行。雰囲気が変わった。

▼▲ 以下-2へ

緑地が多い。これが全部古墳か。首露王陵。博物館、下車。0855

オオキンケイギク咲き誇る河原

1974年没김병곤慰霊碑

0912入館。料金無料、写真フリー

釜山東三洞

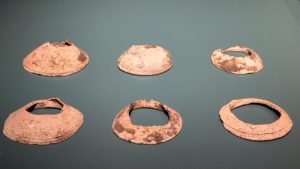

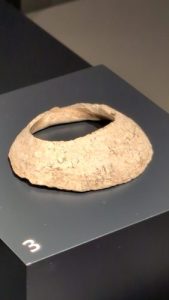

0914조가비 팔찌 貝釧 Shell Bracelets

釜山東三洞

(上)黒曜石(下)貝輪

出土∶金海水佳里、統営煙臺島

0917貝輪半片

出土∶金海水佳里、統営煙臺島

出土∶釜山加德島 No.10

統営煙臺島No.2

釜山凡方No.5

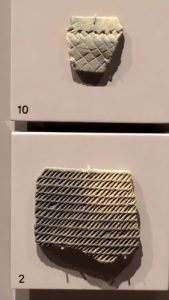

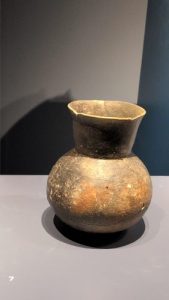

0921 櫛文土器 빗살무늬토기 Comb-pattern Pottery

出土∶釜山加德島 No.10

統営煙臺島No.2

釜山凡方No.5

出土∶釜山加德島 No.10

出土∶統営煙臺島No.2

釜山凡方No.5

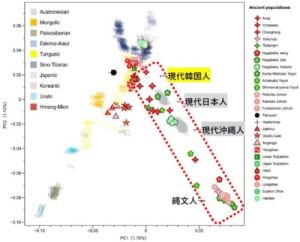

後掲金澤(原典∶①後掲Martine Robbeetsほか2021 ②後掲Chuntaek Seongほか2022 ③後掲Gichan Jeongほか2023)

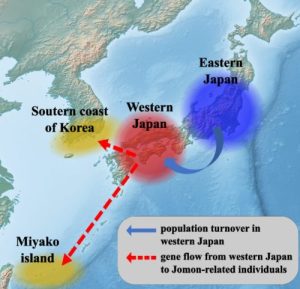

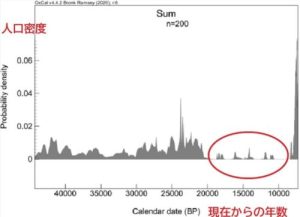

1.約2万年前に氷河期が終了し、それまでの朝鮮半島の住民は北に移動したため、約7000年前までほぼ無人となった

2.その後の朝鮮半島では、約7000年前から人口が急増したが、場所はすべて日本寄りの海岸だった

∶朝鮮半島南部古代人(十字の星形)は、すべて赤点線内にあり、現代韓国人(黄色)よりは、現代日本人・現代沖縄人(灰色)や縄文人・弥生人(五角形)に似ている

3.出土した人骨を分析したところ、朝鮮半島古代人の多くは縄文人とほぼ同じDNAを持っていた〔後掲金澤〕

素直に考えると、約7000年前に縄文人が海を渡り、当時無人だった朝鮮半島に上陸し、そのまま定住したという結論が得られます。とはいうものの、相当に意外と感じる人が大部分でしょう。

では、なぜ縄文人は約7000年前に海を渡ったのか。

実は、2年前の記事「現代日本人は縄文人の直系の子孫なのか?」でも紹介したとおり、約7300年前には、薩摩半島南方に位置する鬼界カルデラで、過去1万年では世界最大級となる破局的大噴火が発生しています。〔後掲金澤〕

つまり、縄文人は、住めなくなった日本列島から朝鮮半島に退避してきた。弥生人、そして神武東征とは、この退避ルートを逆走する失地回復だった。

▼▲

0930 貝釧 出土∶釜山東三洞

No.8 晋州大坪里

No.3 山清召南里

0935 赤色磨研土器 붉은간토기 Red Burnished Pottery

No.8 晋州大坪里

No.3 山清召南里

出土∶昌原茶戸里

0941 黒色磨研土器 검은간토기 Black Burnished Pottery

出土∶昌原茶戸里

0945 倭系土器(弥生) 일본게 토기(야요이) Japan Yayoi Potteries 出土∶

0951 No.8半両銭 出土∶泗川勒島

No.9五銖銭 昌原茶戸里

No.10貨泉 金海會峴洞

No.9五銖銭 昌原茶戸里

No.10貨泉 金海會峴洞

出土∶15・16泗川勒島 17金海會峴洞

0955 倭系土器

出土∶15・16泗川勒島 17金海會峴洞

出土∶15・16泗川勒島 17金海會峴洞

1000短頸壷 出土∶金海大成洞No.2

新羅勢力の拡散

南海岸の海路仲介交易を基にして発展した金官加耶は4世紀に全盛期を迎えましたが、400年高句麗・新羅連合軍の攻撃により大きな打撃を受けました。(略)532年には金官加耶の王である金仇亥(キム・グヘ)が新羅に降伏しました。〔案内板〕

1012装身具∶金海大成洞

1014マップ。全体、右半、左半

左半左上に「주산성」という城らしきもの。王陵群はその山麓。해반천という湾の奥の대성동というのが沙上辺りでしょうか。

鉄の王国、加耶

加耶の成長基盤は「鉄」でした。(略)『三国志』隋書東夷伝によると、この地域で生産された鉄は貨幣のように使用され、楽浪や帯方、倭に輸出されるほど海上交易の重要な品目だったとされています。加耶の遺跡で出土する鉄鋌は定量化・規格化されていて、貨幣あるいは交易の媒介物として用いられました。〔案内板〕

4出土∶高靈池山洞

5∶咸安道項里

6∶金海大成洞

7∶陜川磻渓堤

1030 轡

4出土∶高靈池山洞

5∶咸安道項里

6∶金海大成洞

7∶陜川磻渓堤

1051裏山へ登ると結構高かった。運動してる爺婆。龜旨峯石という支石墓(구지봉고인돌Dolmen on Gujibong)

上に漢字で「龜旨……」と書いてある。

A Dolmen is a Bronze Age tomb.(略)

We do not know exactly when this dolmen was constructed because no official excavation has yet been conduted.〔案内板〕

▼▲

降りると道向こう隣に首露出王妃陵

140番のバスで南行。なぜかサクラesimが通じず、

■レポ:櫛目文土器解説▼▲

後掲木崎による國立中央博物館HPの日本語・英語・韓国語解説

日本語▼▲

咸鏡北道清津市農圃里油坂貝塚から出土した。1933年に日本人横山将三郎が踏査して遺物を採集した。細かい砂粒が混ざった細かい胎土を用いており、外面は赤褐色を帯びる。器形は平底の盌形で、底部でややすぼまった後に口縁部に向かって広がる。口縁部は直立する。胴部に2条の列点文が平行にめぐらされる。油坂貝塚は農圃里遺跡として知られており、隣接した元帥台貝塚と共に韓半島東北地方における新石器時代の新しい時期を代表する遺跡である。

英語▼▲

ただし、木崎も「盛上文土器(raised-design pottery)」は意味不明なカテゴリーだと言ってます。

人類最初の発明品の一つである陶器は、土、水、火を組み合わせて作られます。陶器が発明される前は、木や葦、革などの有機物で作った容器に食料を入れて保存したり、運んだりしていました。陶器が発明されたことで、食べ物の保存が格段に容易になっただけでなく、食べ物を調理することができるようになり、食べることのできるものの数や種類が飛躍的に増えました。朝鮮半島で発見された最古の土器の中には、紀元前6000年頃に出現した「盛上文土器(raised-design pottery)」があります。その約1000年後には、櫛目文土器(comb-pattern pottery)に取って代わられ、朝鮮半島の中西部で始まり、その後急速に広まっていきました。この櫛目文土器は、先史時代のソウル市耽羅洞(アムサドン)の集落跡から出土したものである。口が広く底が狭いV字型のシンプルな形をしており、表面全体に線と点で幾何学的な模様が刻まれています。専門家は、朝鮮半島の自然環境と交流していた新石器時代の人々の世界観を表現するために作られたデザインだと考えている。この土器の特徴である形や装飾的なモチーフは、韓国独自のものであり、朝鮮半島以外ではほとんど見られない。そのため、韓国の新石器時代の文化は、しばしば “櫛目文土器文化 “と呼ばれています。古代朝鮮の地域文化の特徴である櫛目状の土器は、紀元前1000年頃には減少し始めた。結局、新石器時代のこのタイプの土器は、農耕を中心とした韓国青銅器時代の代表的な装飾のない無地の土器(undecorated pottery:ミンムンイ・トギ)に同化し、取って代わられました。

韓国語▼▲

櫛目文土器:イジョングン

1万年前、長く踊った氷河期が終わって気候が暖かくなり、人間を取り巻く自然環境も大きく変わりました。土器は、変化した周囲の環境に適応するために、人類が発明したツールの一つであるが、旧石器時代の生活様式から抜け出し自然資源の活用、食品の調理、定着生活など、人類の生活の大きな変化を導く中核と位置づけされます。さらに、韓国において櫛目文土器は新石器時代の文化を理解する上で、最も重要な新石器時代を象徴する遺物の一つです。

土器の出現と意味

新石器時代の人々は、偶然に粘土が火に焼けたら堅くなるという事実を知り、土で器の形をもたらして火に焼いて土器を作って使用し始めました。土器が作られる前に革や植物の茎で作ったものを利用して食べ物を保存して輸送しました。しかし、土器を作り、液体を保存したり、火の食品を調理することが可能になることにより、食生活に大きな変化が生じます。つまり、以前はその日に食べたり、火に焼いて食べるしかなかったが、土器を利用して、様々な調理が可能となった。有害または摂取が難しかった植物資源も食料に活用できるようになり、食糧資源がより多様化した。不確実な狩りの代わりに、周辺の様々な植物資源を食料に活用しながら、安定した食生活の維持が可能になり、これにより、人々は一箇所に比較的長く滞在できるようになった。新石器時代に作られた土器は、しばしば櫛目文土器として知られています。しかし、韓国で最初に作られた土器は柄がない「ゴサンリ式土器」と呼ばれるものです。済州島ゴサンリで確認された。旧石器時代の石器製作技術が確認され、紀元前8000年ごろと推定されています。

重ね柄土器、押し模様土器、櫛目文土器

ゴサンリ式土器と一緒に櫛目文土器に先立って作成された別の土器としては重ね柄土器と押し模様土器があります。重ね柄土器は土器の外側に泥で作られた帯(縄?)を付けて様々な装飾を施した土器で、釜山、統営、金海を中心とする同海岸を中心に東海岸地域の襄陽と古城などが確認されています。紀元前6000年ごろから紀元前3500年頃まで使用されたが土器は「ゴサンリ式土器」が確認されるまで、韓国で最も長く使用された土器として知られてきました。押し模様土器はボウルの口の周りを柄刻でクリックするか、刺し柄をあしらったもので、つかの間の柄土器と同じ時期と分布圏を持っています。櫛目文土器は底が尖った貝の形の形をして土器表は点と線で構成された幾何学的な模様で装飾された土器です。紀元前4500年頃、中西部地域を中心に現れた後、紀元前3500年ごろ、朝鮮半島全域に広がっています。以前の重ね柄土器や押し模様土器に比べて広い分布圏を持って長い間使用されている代表的な土器であるため、韓国の新石器文化を櫛目文土器文化と呼ぶこともあります。

櫛目文土器の文様と地域差

韓半島全域で確認されている櫛目文土器はボウルの形と装飾された模様に応じ中西部地域、南部地域、東北地域、西部地域の4つの地域群に分割もあります。漢江と大同江を中心とする中西部の櫛目文土器は先の尖った床とまっすぐ線口をしている細長い貝の形が特徴です。最初は土器の外側を口 – 胴 – 底の三つの部分に分けて、それぞれの部分に他の模様を満たした土器を作ったが、次第に底や胴体の模様を省略したり、同じ模様だけで装飾する傾向に変化します。洛東江と栄山江を中心とする南部地域の櫛目文土器は中西部地域に比べて口は広く高さが低く、床も丸い形に近い反乱型(半卵形)をしているのが特徴です。文様も最初は中西部地域と同様にボウルを三つの部分に分けて、それぞれ異なる模様を規則的に配列したが、徐々に口を中心に3モナ菱形の家門(集線文)や組子模様(格子文)で満たし、胴の下には、文様は省略されます。中西部地域と似ているが、ボウルの形は、口が広く文様は深く太い線を利用し、以前の重ね柄土器で多く見えていた家紋が多く見られる特徴があります。一方、豆満江を中心に東海岸中部一帯を含む東北地域と、鴨緑江を中心とする西北地域の櫛目文土器は、他の地域に比べて底が平らな形をしているのが特徴であり、ボウルの種類や模様の構成ており、違いを見せています。このように、櫛目文土器は、地域的に他の特徴を見えるが、共通して、時間の経過に応じて土器表をいっぱい満たした規則的な幾何学的文様が簡略化して不規則に変わり紀元前1500年頃、青銅器時代の模様のない無地陶器に徐々に変わります。

土器に見新石器人の生活様式と美的フォーム

ソウル江東区に位置する岩寺洞遺跡は、釜山東三洞遺跡と一緒に韓国の新石器文化の流れを示す重要な遺跡です。ウルチュクニョン(乙丑年)大洪水で知られている1925年の豪雨に遺跡の一部が破壊され、遺物が露出されて知られている後、1967年にソウル大学博物館をはじめとする大学連合発掘団が発掘調査を実施しました。そして1971年から国立中央博物館で年次的に調査が行われた新石器時代の代表的な村の遺跡です。調査の結果、多くの家の跡地が確認され櫛目文土器をはじめとする多くの遺物が出土しました。特にここから出土した土器は、新石器時代の櫛目文土器のルール成果ジョンヒョンミを最もよく示しています。また、土器前面を三つの部分に分けて柄を施した定型的なものが大半を占めており、比較的早い時期に形成された遺跡と判断されています。

この櫛目文土器は、ソウル岩寺洞遺跡5号住居跡から出土したもので、5号家の跡地は、放射性炭素年代測定の結果4,610±200 B.P.で明らかになりました。この土器は、国立中央博物館プレゼント、ゴゴグァン導入部に展示されているだけに、韓国の新石器時代を代表する完成度の高い土器とすることができます。土器の形は簡潔V字型をしており高める38.1cm、イプジルムは26.6cmです。口の部分には、短い斜線は、その下に点を利用した菱形模様を押して撮っ装飾しました。胴部分には線を引いてセモと菱形家門で満たし、その下に組子模様と魚の骨の柄を順番に配置しました。底部分にも魚の骨模様を刻んだように見えるが消されてはっきりしていません。単純な点と線を利用して、三角、菱形、組子、魚の骨など、様々な幾何学的な柄をあしらっています。それぞれの柄が一定の形態と大きさを成して美しく配置されているが、新石器人の優れた空間構成力と美的感覚を端的に示しています。櫛目文土器に見られる幾何学的な文様は、具体的な研究が行われていなかったので、その意味を明確に知ることができないが、自然の中で生活していた新石器人の世界観を抽象的に表現したものとされます。たまに土器に小さな穴があいていることがあります。岩寺洞5号住居跡から出土した土器も下の部分に3つの穴が確認されるが、この穴は、土器を修理した跡と推定されています。土を火に焼いて、ある程度硬くなったが、金属や釉薬陶器に比べて使用する過程で亀裂が生じるなど破損する可能性が多かったようです。亀裂を中心に両側に小さな穴をあけ、これ以上破損しないように穴と穴の間を紐で縛って使用したものと見ています。新石器時代には土器を焼くことがそれほど困難な作業だったので修理をしたことがあります。しかし、周辺で簡単に入手できる土で作った土器が破損されてもすぐに捨てずに修理して再び使おうとした新石器時代の人々の生活の知恵と自然を大切にした心が伝わるようです。 櫛目文土器は、食品の保存や運搬、調理のように実生活で使用するための目的のために作られたものです。しかし、様々な文様を介して新石器時代の人々の美的感覚を垣間見ることができるだけでなく、土器を通じた生活様式の変化、さらには土器の使用に関する人々の小さな行為も、私たちに詳しく話してくれています。

先の國立中央博物館の韓国版の記述では、「土器を修理した跡」であり、「穴と穴の間を紐で縛って使用」とあるが、そうなのだろうか。〔後掲木崎〕

《卷十二》

12 葢國在鉅燕南倭北倭屬燕倭國在帶方東大海內以女為主其俗露紒衣服無針助以丹朱塗身不妬忌一男子數十婦也朝鮮在列陽東海北山南列陽屬燕朝鮮今樂浪縣箕子所封也列亦水名也今在帶方帶方有列口縣列姑射在海河洲中山名也山有神人河洲在海中河水所經者莊子所謂藐姑射之山也〔後掲中國哲學書電子化計劃/郭璞(戰國)山海經,番号は同計劃付番〕

朝鮮半島の南側一帯は、中国の『山海経』によれば紀元前2世紀の頃は「遼東半島辺りは燕国の領域で、衛氏朝鮮が平壌当たりに出来ており、それの南は全て倭である」とあり〔wiki/櫛目文土器時代〕

つまり倭とは「縄文人が逃げ惑ったエリア」及びそこに住んだ縄文系の人々で、彼らはつまり縄文土器を用いた、というだけなのではないでしょうか?

そして、縄文人たちは逃げ惑うために、段々大きくなっていく原日本海を右往左往しなければならず、その海の初めの海民にならざるを得なかった。

はっきり言えることは、彼らがそのような時空に存在していたからといって、現代の日本民族や朝鮮民族の基盤や尊厳を危うくするものではない、ということです。境界人は境界に居ました。その後で形成された境界内の陸人とは、並立してれば良いのであって、何も怯える必要はないし、まして多量の文字と情報でその怯えを覆う必要はないのです。

また、多分科学的な考古学の発展は、ごく近い将来、そのような欺瞞を許さなくしていくでしょう。

▼▲

▼▲