GM.(経路∶午前中)

目録

符号構成等の解析研究に取組む

う〜ん。ツーリストとして見聞できるのはこの位かなあ。

1112。もったいないけど下ることに。

バス停・山田。なぜ……この折りたたみ椅子の皆さんは寝てるのか(上記写真)?

左手山上にある郭状の大施設は、GM.によると防衛省自衛隊情報本部喜界島通信所(→GM.)。

後掲防衛省・自衛隊HP(職員からのメッセージ)

には、情報本部だけ画像・氏名がなく「情報本部で勤務する職員は、極めて秘匿性の高い業務に従事しているため、氏名及び写真の掲載を控えています。」とのこと。業務内容は「私は信号処理ソフトウェアの開発や符号構成等の解析・研究に取り組んでいます。」──まあ、そういう組織の一次情報取得施設です。

それはさておき──中央線の喜界バスを初めて見る。白いバンに青いライン。

見えてきた集落が浦原でしょう。1122。──と当時はメモってる。けれど浦原は南海岸の港部を、通常は指すみたいで、各データはこの集落を「川嶺」と呼んでる。混乱するので以下「川嶺」と書きます。

ここでも保食神社を目指したんですけど──十字を……左折?GM.によるとこっちです。でも絶対違うぞ、山へ入るぞ?直進路に戻る。

分からんまま、ふと見つけた階段を登ると──祭壇の真裏に出てました。だからどうやって行ったものやら、正確には分かりません(→GM.)。

川嶺の絵本の中の公民館

保食神社(浦原)、1131。

やはり墓っぽい。ただ正面真ん中に扇状の穴が開いてる。ただの個人又は一族の墓とは見にくい。──そもそも現代的な墓石の文化は、さほどの歴史を持ちません。多分、喜界島の保食神信仰がどこかでそれと混合してしまったのでしょう。

供え物はないけれどコップ類は雑多においてある。

正規参道に白百合。

すぐ隣に溜池。これは農水省の看板があり、近年の人造らしい。

──巻末の碑文(→碑文全文)の内容を合わせて考えると、「昭和三十四年本町での最初の水道事業導入」に伴って整備された池だと推定できます。

1141、十字路。右折。昼飯に、一度湾へ向かうことにします。

絵本のような川嶺公民館。──ここにも「昭和三十八年」銘があります。

何故か、この一種夢のような場所がどこだったのか、ググってもグーグルアースでも見つけることが出来ませんでした。

下記写真は思わず撮ったものです。何でもない風光ですけど──路肩でも私有地でもない、道端に、おそらく誰かが種を蒔いたものでしょう。それを通行者の誰もが知っていて、潰さず愛おしんで見守っていないと、維持されない光景です。

そこからは一気に湾を目指しました。湾まで4kmと表示がある道を、ほぼ下りっ放しでひた走る。

1155。そうか、十兵衛は夜なら山羊汁が食えるのか──ならば昼は!

池治までたかが2km

こうなりました。

1211ファミリーレストラン珊瑚

チキン南蛮650

看板メニューだけあって──これは美味かった!!やたらにジューシーな感じなのに油ぎってはいない。

喜界島は、原材料で押すのではなく、何か独自の食センスがガラパゴス的に育ってる気がします。

1251。腹が出てしまった。でも再出走。

1301、もう池治まで来ました。寄り道せずに滑走すれば、たかが2kmです。このまま東行しよう。

大きな鳥居。住吉神社。社も見えるけど……うーん、何となくパス。どうもこれは、違う。

1309、なぜか沿線から──人家が絶える。資材置き場……が続いてる?

つまり、どこか民間事業者が買い占めて、住民を排除したエリアでしょうか?

と?

海側へ洞穴のような道。思わず、自転車を停める。

何か凄まじい景観です。

世界トップの隆起スピード

どうやら、ここに注目してしまう観光客としてはワシはあまり珍しくもなかったらしい。GM.上には「珊瑚の石垣と木のトンネル」という恥ずかしいラベルで紹介されてます。すぐ隣の「Villa Kikai」という別荘も、これを目当てにしたものらしい。

曰く──ジブリ映画の「トトロ」のワンシーンみたいで素敵、らしい。GM.上では、いやトトロは違う、云々の議論があるけど、まあそれはどうでもいい。

ワシはと言えば──「中間のボコボコ海岸」という、トトロに比べると身も蓋もないネーミングをしちゃってます。

──後で学びましたけど「いのー」という沖縄語があります。書かれる度に微妙に意味がブレてますけど、最大公約数的には「サンゴに囲まれた穏やかな浅海」という語感らしい。少なくとも隆起サンゴの多い喜界島では、ここのような地形もそう認知されてるようでした。まあ「ボコボコ」よりはキレイな言葉です。

しかし……何て海岸だろう?

石灰岩がダマのように残ってゴロゴロしてその上に植物群生があるのです。

何が凄いのか、後になって段々分かってきました。世界的に貴重な地学的特性と、その上での特有の植生が、崩れると二度と戻らない微妙なバランスを保っている情景なのです。

喜界島は(略)太平洋上に位置する隆起サンゴ礁の島で一島一町となっています。現在も年平均約2mmの速度で隆起しており、その隆起スピードは世界トップクラスで地質学的にも世界的に有名な島です。島の周囲48.6km、面積56.94k㎡の小さな島で、険しい山や河川はなく、中央部には段丘が広がり、一番高いところでも標高は211mしかなく、平坦な島といえます。〔後掲「日本で最も美しい村」連合/喜界町〕

より学問的に詳述すると、下記文化庁のそれになります。名解説だと思うので、展開ですけど大半を引用しました。ただし直接には、南部の荒木海岸の解説です。

1326。その先50mほどの「ウリハー」。町指定記念物として看板まで出てる。ad.中熊191。

進み入る。

ウリガーの螺旋が降りれない

何と案内板がある!ちなみにGM.にも登録かあります(→GM.)。

町指定記念物(史跡) ウリガー(ウリハー)

「ウリガー」とは、一般的に水をくみ出すために、泉まで下りていく横穴式の斜面泉のことを言っている。

井戸掘りの技術があまり進んでいなかった頃、まっすぐの縦掘りができなかったので、横から段々と掘り下げて井戸を掘り水を汲み上げていた。

「ウリガー」にはふた通りあって、井戸の遠くから斜めに掘り下げていったものと、らせん状を描きながら掘り下げていったものとがある。

この井戸は、後者である。〔案内板〕

両側に石垣を積む入口。対面に同じく石垣の壁。薄い石を積み上げてある。回り込むと……いやこの壁の配置も甑島式で、右手には回れない。つまり、左手にL字にしか進めません。

「落葉」と書かれた箒二本。

案内板には「ウリガー(ウリハー)」と表記。螺旋状に掘り下げていくタイプだとある。

ちょっと怖くて進み難い。

それに……おおっ!藪蚊がすさまじいぞ!!

これは──琉球島弧で、この形で「拒絶」を感じた際には、無理に進まないことにしてます。率直に言えば──怖すぎる。

けれど……そのためになぜこんな大掛かりな場所を造ったのでしょう?

1339。バス停・先内からさらに東へ。

■レポ:喜界島地下王国に百合の咲く

山田-川嶺(→GM.)の南北ラインの東隣には、百m少しの急斜面があります。そこから城久の緩斜面が続いた後、さらに百mほどの斜面を上がって最高所・百合ヶ丘の台地に連なります。

城久の台地最南から西へ降りる道(→GM.∶経路)も川嶺を通ります。道の感じからは古道かどうかは断じきれませんけど──。

川嶺と山田

川嶺の読みは一応穏当に「かわみね」ですけど、「はんみ」という読みもあるという。明らかに音が先にあった、かつ後から無理矢理に漢字を当てた古地名です。

「ハンミ」ともいい,川峯とも書く。奄美諸島北端,喜界島の西南部に位置する。〔角川日本地名大辞典/川嶺【かわみね】〕

コトバンクにはさらに謎の記述があります。完全に解釈不能ながら……何とも深々とした因縁を持つ集落であることは間違いなさそうです。

「遠葬を慣例とした」とは……自集団のルーツがこの集落ではない、というプライドを忘却させないための文化装置でしょうか。

山田 村の南に位置する。湾 間切のうちで、かつては三つのシマ(村)からなっていたが、協力して台風に備えようと寄り集まったという。琉球王国尚家の末孫と伝えるトノチ家や、ナッシュ家などの旧家があり、そのムヤ(墓地)を赤連 村に設けるなど遠葬を慣例とした。元和年間(一六一五―二四)に喜界島で置目条書を受けた金樽の子女である思米は川峯村半田瀬戸の妻であったという(「金樽一流系図」奄美大島諸家系譜集)。〔コトバンク/川嶺村 はんみむら〕

川嶺×集落地図・航空写真今昔

川嶺と山田の地図を、前章に習い3枚すつ見てみます。

集落東縁で等高線が俄に乱れ、その凹凸に沿うように水場が見えます。地殻が崩れ、穴を開け、そこに水が溜まったような景観です。

集落そのものは、この水場を当てにした配置です。外縁はやはり丸い。

航空写真ではっきりするのは、東側に緑地が多いこと。これは水場が近いというより、地下の水脈が潜り始める東縁は樹根が水を得やすい、というようにも思えます。

五十年前の航空写真は、現在のそれと見間違いそうです。水場がない、あるいは枯れてます。この違いが、営養之源又は「はあ」(→後掲)による恩恵──なのかもしれませんけど、確信は持てません。言えるのは、川嶺が歴史上常に水に恵まれたわけではない、ということたけです。

(比較対象)山田×集落地図・航空写真今昔

山田集落は、川嶺のミニチュアのように、上記の特徴をいずれもそっくり備えています。

航空写真では、山田の場合は集落東半に緑が多いというよりも、水場西側緑地の中に集落を造った、という感じです。

ただ、集落内を通る車道のヘアピンは、東側の急斜面の「岬」のような場所に見えます。通常、集落としては避けるべき高地をあえて集落のコアに選んでいる。もしかすると切通の宿場町のような性格もあったのでしょうか。

山田の半世紀前の航空写真では、東側の水場が完全に存在しません。水場の形は残っており、家屋や田畑はないですから、枯れた状態だと思われますけと、その状態でも家屋の配列は同じ。つまり、水不足の極めて苦しい時期があったことが察せられます。

こういう集落が南北1km余を隔てて連なり、他にはない、というのは、地形の大きな構造に人間が適応し、あるいは格闘した結果のように思えました。

より広めに掘り進めていきます。

川嶺グスクとトーチカと地下ダムと

「鹿児島県埋蔵文化財情報データベース」には喜界島のグスクとして、城久(大城久(ウフグスク)・大城久(ウフヌスク))と並列で「川嶺グスク」があり、何人かのグスク好きな方々が確認に 訪れた記事があります。けれど、どうやらこの情報はあまり根のないものみたい。それに城久遺跡からあれほどのものが出てしまった後では、いずれにせよ大勢を揺るがすようなモノが出現するとは考えにくい。

ただし、広い意味では、この土地の特殊地質を活用した生物はサンゴだけではなかったようで、隆起サンゴ礁の植生と同列の面白さはあります。

太平洋戦争末期──日本軍のクランドプランがはっきりしないけれど、喜界島は1944年8月下旬に第32軍・長参謀長が視察。配備された陸海軍2400名のうち、川嶺には海軍の第321設営隊(宮本隊∶隊員564人)本部が置かれてます。具体の戦時地名「175高地」は、標高と現・利用状況から多分、現・自衛隊喜界島通信所付近です。175高地にはなけなしの15糎平射砲全6門中、2門が置かれてます。

陸軍部隊と緊密なる協同のもとに主力を以て川嶺(175高地の西)、山田(175高地)、瀧川(陸軍司令壕)の複郭陣地を拠点として敵を邀撃〔後掲はるさん/原典∶昭和二十年度作戦関係綴〕

陸軍1個大隊(戦闘部隊)650名

海軍部隊は計1,700名

南西諸島海軍航空隊(巌部隊)611名

第321設営隊(飛行場整備や陣地構築等)564名

第40震洋隊、第111震洋隊

大島防備隊派遣平射砲隊(友寄隊/戦闘部隊)=176名

・15糎平射砲×6門(一門あたり平均保有弾数は170発)

(配置:嘉鈍集落西側の203高地に2門、川嶺集落近くの175高地に2門、中里集落東側の65高地に2門)〔後掲はるさん〕

ウフヤグチ鍾乳洞(城久北東1km、百之台の近くの洞窟→GM.)

)を陸軍司令壕とし、これに「必勝壕」と命名していたというから、持久戦をやる気マンマンです。

連合軍には、南から宮古島・粟国島・伊平屋島と島伝いに攻め上る作戦は存在し、その先に喜界島も入っていたようです(作戦指令11-45 friction / 5月17日付)。具体の喜界島侵攻ルートとして、「第40震洋隊の基地がある早町から上陸して日本軍の拠点の珊瑚礁台地(百之台から南へ)を一気に攻略する」(エイブル計画)案を一旦は採用してます。ますけど、投入可能戦力1個師団(1-2万人)では陥落不能と判断し、断念したと言われる。

やはり見過ごしてます。川嶺にはこの備えの一つだったトーチカが存在します。後掲「はるさん」は、何と中に入ってレポートしてますけど「おおおおおおおおおおおおお!広い!4人は余裕だ」とのこと。

ところで、印象としてですけど──このトーチカは内部の洞窟状の空間に、元から銃眼めいた構造があったのを、コンクリを継ぎ足して強化したものに見えます。一から彫り抜いたものではありません。

喜界島とその蓋の下

トーチカの原地形も、本編で見たボコボコ海岸もウリガーの斜行井戸も、粗くまとめて言うと喜界島の地下に存在する空洞構造の表出です。

喜界島の地形は、世界地質遺産100選に認定されてます〔2024年∶後掲南日本新聞〕。IUGS(世界地質科学連合)の選定理由は、世界有数の隆起速度(2mm/年)とその継続性(約10万年間)。

平均隆起速度∶224m÷{12~13万年} ≒ 約1.8m/1,000年(1.8mm/年)〔後掲農業農村整備情報総合センター/水土の礎〕

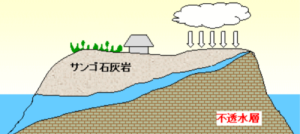

つまり、素人の理解ですけど──急速な隆起を続ける地表の下がスカスカになってるイメージの土地らしいのです。

喜界島地下ダンジョンに水流る

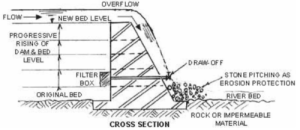

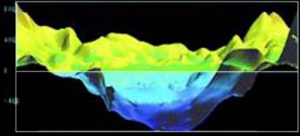

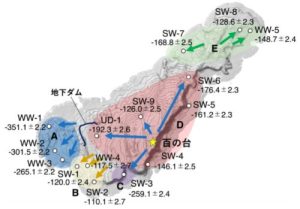

地層は、下層に島尻層と呼ばれる不透水性の泥岩・砂岩の互層が 島全体の基盤を形成し、その上層を、スポンジのように多孔質で水を通しやすい琉球石灰岩が20~40mの層を成して横たわっているため、 地表水は地下に浸透し、地下川として流れるため、飲料水を得るためには、どうしても地下川を探し当てるか、段丘崖下や海岸沿いの汀線に湧水となっている所を見つけるしか有りませんでした。〔ibid.農業農村整備情報総合センター/水土の礎〕

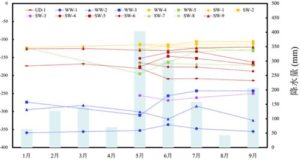

これも帰国後に知った研究ですけど──東大の研究者が、地下水の包含物の複数同位体分析(放射性炭素・酸素・水素)に硬度を加えた分析をした結果、大別しても5系統の地下水脈が存在することを確認してます〔後掲東京大学〕。

原注∶左軸の折れ線グラフは炭素14濃度値(Δ14C)を示す。左軸の棒グラフは喜界島の月降水量を示す。

喜界島地下ダムのあるところ

喜界島は、琉球島弧中でも干ばつの多い土地として知られます。ただし、降水量は年間で1,892mm〔後掲気象庁,1991~2020年〕。日本全体の1,718mm〔後掲国交省,1971〜2000年〕を上回ります。

世界平均880mm〔後掲国交省,1977年国連水会議資料〕の2.15倍です。喜界島と同じ状況で水不足に苦しむ土地として、後掲「ワシモ」さんはシンガポールを挙げますけど、ここの同年間平均降水量は2331.2mm〔後掲シンガポールまとめ,出典元∶シンガポール環境庁〕。面積56.9km、人口6,045人(2025年2月末時点)の喜界島に対し、シンガポールは面積で約13倍の735.7km²、人口では約千倍の591.8万(2023年)で並べるのもどうかと思いますけど──そのシンガポールですら、海水の淡水化や下水再利用などの転用技術のほかは、自前の水資源開発は諦めて大半をマレーシアから購入してます。

ところが喜界島は、自島内で水を確保する仕組みを造ってしまってます。──第1ダムが273.8億8円〔後掲ワシモ〕、第2ダムが310億円、計583.8億かかってますけど〔後掲南海日日新聞〕。町財政規模は118億〔後掲喜界町/当初予算、公益企業会計含〕なので国費9割負担ですけど。

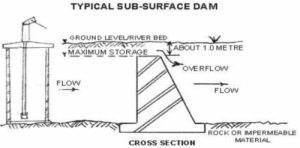

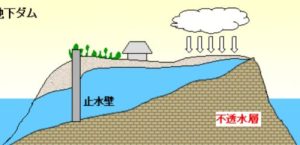

島の大地の一つ下に、地底ダム湖を造るというプランです。

「地下ダム」というダム形式は、喜界島が初ではありません。一般的に、世界初の地下ダムは、1979(昭和54)年に宮古島の地下に完成した皆福地下ダムとされます〔後掲沖縄県企業局〕。これとは別に、沖永良部島では

下記の土木的な定義に適っているかどうかは別にして──要するに、地下の水塊の存在さえ知ってれば、結構自然な解として出てくるインフラと思えるのです。

ウミユリの化石洗ひぬ喜界ダム(地下ダムワールド)

原理はいたって単純で、地下に存在する流路に堤防を築く(上記展開部のサンドストレージ型の場合は底上げする)だけ。専門的には「止水壁」の語か用いられるらしい。

喜界島地下ダムの場合は、2,280m〔後掲農業農村整備情報総合センター〕又は2,190m〔「ダム堤長」∶後掲地下ダム〕という数値があるようです。厚さは不明ながら水圧に耐える強度でしょうから、いずれにせよ地下に2kmの分厚いコンクリの塊を埋めた訳です。

数万年後、これが山上に隆起した時、どんな光景が広がるのでしょう。

こんな巨大構造物を埋設するのは、そのままやれば投影面積程度の地上の破壊を伴います。喜界島の場合は、オオゴマダラ生息地があるのが問題になったようです。

なので、止水壁の上部ラインにまず地下トンネルを掘って、その下に壁を伸ばす、という物凄い複雑な工程を採ってます。──これこそ、人類滅亡後に喜界最高所で発見されたら、何物なのか全く解明不能でしょう。

営養之源と「はあ」で蘇った集落

中熊のウリハーがそうだと想像されるように、喜界島に生き継いできた人々は、この地下空洞の存在を割と身近に感じていたと考えられます。

──この川嶺訪問時、なぜか見逃してる「営養之源」(→GM.)という史跡があります。この時に見た「溜池」が、「営養之源」碑文に記される「はあ」であるようです。

私達川嶺の先人達が想像を絶する苦難を重ね、南山の湧水からこの地に水を導き「はあ」を造った。あれから半世紀に亘り人々の命の源である清水を絶やすことなく送り続けてきた。ここに住んでいる人達は勿論、出郷者等川嶺に生を受けた総ての人々にとってそれぞれの時代を通し「はあ」での数々の出来事は懐かしい想い出として尽きることなく持ち続けておることでありましょう(ママ)。時代の要求により昭和三十四年本町での最初の水道事業導入により、惜しまれながらその役割を終えた。しかし、「はあ」が私達に与えた永年の恵と先人達のご苦労。また、強力な協同心、燃える郷土愛と自立心等々を永く称え継承していくと共に、川嶺の繁栄はもとよりこの字にご縁のある多くの人々のご多幸と世の中の恒急平和(ママ)を心から念願して集落の総意によりここに碑を建立する。

平成十年八月吉日建之 川嶺集落一同〔GM.画像より〕

「はあ」が何なのか、他の資料がなく断定できません。でも、井戸か人口水脈か、その種の上水道インフラであろうことは想像されます。こんな複雑な地下構造を、どう認知していたら利用できるのか分かりませんけど、とにかく喜界島高地部の居民たちはそれを知っていました。![]()

すると──城久という土地は、仮に地下空洞に潜ったとしたら、その最上部から出た位置に当たります。例えば琉球王国が15Cの半ば、毎年のように攻め寄せる、という状況下で、地下を全く利用しようと考なかった──としたらその方が不自然ではないでしょうか?

現在は地下ダム湖底に沈んだ世界に城久居民らのジオフロントがあり、エヴァンゲリオンの使徒襲来時よろしく非常事態宣言発令時にはここへ退避する。普通は水不足に苦しみそうですけど、そもそも水脈は存在しますから、相当の持久力を持ったはずです。

琉球王国以前から、海賊諸勢力からの防衛を目的にこの立地を選んだのだとすれば──そもそも城久は本質的に地下王国だったのでは?──というのが事実だったら楽しいな、という、地下ダムの中から何か異様な遺跡でも出て来ない限りマトモな論考対象にはならない妄想でした。