|

自転車を借りました。 でも喜界島は結構広く それ以上に高い島だったのです。 |

支出1300/収入1300

▼13.0[243]

/負債 0

[前日累計]

利益 -/負債 352

五月四日(三祝)

0700(喜界町蒲原)旬菜きずな

ふくれかん250

1211ファミリーレストラン珊瑚

チキン南蛮650

2000Acoopもう一種のよもぎもち250

キビナゴ南蛮漬け200

[前日日計]

支出1300/収入1350

▼13.0[244]

負債 50/

[前日累計]

利益 -/負債 302

五月五日(四祝)

目録

八時十八分の空港レンタサイクル

恐れていたことに──というか、ある意味当然でした。

0752、ホテルの自転車は全台予約完売。え〜!朝借りろって言ったじゃないか!!……でも、無いものは無いので空港店へ。

現在のとこ薄曇り。

0804空港へ。やはり15分強。そしてやはり静かな空港です。

カウンターが分からない。チェックインカウンターで訊くと、入口近く売店で借りろという。売店はシャッターが閉まってて、貼り紙。

「本日午後は15∶00open」

?──「は」がどうでも読める文章です。午前の営業の有無が分からん。「閉店時」とある電話番号が貼ってあるのでかけると「今もう開いてると思うんですけど」とのご回答。開いてないから電話したんたけど──事を荒立てず、電話を切って……心の正しい人には開くはずの売店の開店を待つ。

空空港の前には50台分ほどの駐車場。車で来たメガネのおばちゃんが「おおっ!!スズメがぶつかってきた!」と意味不明な大声で喜んでる。

0845に到着の鹿児島からの便に向け、昨日の受託者による体温測定カメラの設置が始まってる。出発客も荷物を降ろし始めました。

0818──開いた!

自転車は、ここへも皆さん予約してるらしく、現在お姉様が在庫を……怪しそうな表情で確認中。

「今、タイヤとか確認に行きますから、ちょっと待ってて下さいね」というから危険な機体っぽいけど、まあ確保できたらしい。怖そうなので……2日半の全行程借りとく。2255円、有名観光地並です。

タバコを吸ってから、空港対面の置き場へ。仲里戦闘指揮所跡※と書かれる標識。

──かなり古そうね。タイヤに空気を入れといてもらう。少し軋むけどハンドルとペダルの回転はいいし、車体が古い分だけフレームはしっかりしてる感じ。前の荷物置きが台形にへしゃげてるので、「へしゃげ号」と命名。もちろん口には出さず、お姉さんに笑顔で御礼。

0843、出走。まずは──縁起的にも時計回りでしょうね。

GM.(経路)

喜界島本三冊とNTT東の森

パン工房クロワッサン──は朝飯を当てにして立ち寄ったんだと思う。「都合により本日は休ませて」と貼り紙。てことは明日は開くらしい。

0848、ほっともっとT字(→GM.)。これが浦原喜界空港線の北東の突き当たりになります。南の本道へ。

0851、あましん──奄美信用組合喜界支店。アマミノクロウサギのゆるきゃら(→画像)。

もう一つ見つけてたエスペランサという喫茶店は……廃業してるっぽい。

0857、本屋。ブックス銀座(→GM.∶(2025年表示)銀座コーポレーション。喜界島唯一の書店→2025.7閉店〔後掲奄美新聞〕)。入って見る。

ゲゲッ!知らないうちにいきなり──三冊も買ってしまった!

流石に地元。結構な数、喜界島本は出てるんである。ただ自転車行……に出掛けたばかりで書物はダメだろ?

0910、再出走。

NTT東に変な森を見つける。回りを巡るけど何でもない。こういう場所は点在するのでしょうか。(巻末参照)

なお、ここの車道出口には石敢當。

つまりこの方形の緑地から、逢魔が迷って出て来ないようにする呪術装置、とも見えるのです。換言するなら方形緑地は、余り出歩いて欲しくない霊の軟禁場所で、ワシはいきなりそんなとこに呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃーん(怖くて意味不明)。

〇918、赤連川。向こうに県立喜界高校。集落を過ぎて道が右へ湾曲。城久への三叉路──と交通表示は出てるけど、あえて直進。

東京と大阪と鹿児島の池治会

〇924バス停・池治。

あれ?とりあえずの目標地点∶保食神社はここのはずだけど?──保食神を目指してるのは事前考察での衝撃ゆえです。

何だろう、この集落は?

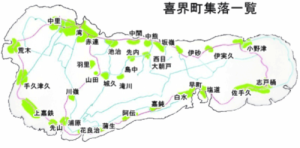

地図で見ても、大きくは海岸道路(喜界島循環線)と城久への南下道のT字なんだけど、それが素直に交わらずグチャッとなってる感じです。

仕方なく周囲ぐるりを闇雲に回ると東の山裾に──あった!

呆気にとられるほど新しい。神体はまるで墓石そのもの。花の供えまであります。鳥居があるお墓、と言った方が近い。

後掲ハイヌミカゼ(/池治集落)は「基本的に明治に建立」で「それ以前は馬頭観音」と記します。ちょっと来歴が予想し辛い社ですけど──時期と主神移行からして廃仏毀釈時に諸々あったっぽい。

左手「建立紀念碑」の表記は

池治氏子崇敬者一同

土地改良地権者一同

東京池治会一同

大阪池治会一同

鹿児島池治会一同

平成二十一年十月完成

奄美人の島外組織は極めて強固らしく、特に東京奄美会〔後掲同会〕の活動は活発。さらにその中でも顕著な規模の「東京喜界会」の平23総会で、東京池治会会長の方が開会宣言をされてる記事がヒットしました。

つまり、はっきりしたデータはないけれど、多分この池治は雄飛した人が多く、にも関わらず池治を忘れ難き人が多い土地だと思われます。

後ろにサンゴの石垣が回り込む。

左手に、甑島と全く同じ正面を遮り右へl字に折れる石垣(ヒンプン∶巻末参照)。

周囲に祠はない。後ろの森は一応、神域でしょうか?

背後に森に入る門のような場所。両側の石が大きいから扉絵だったと思われる。でも中への道は草木で潰れてる。その木々の下に埋もれかけた小屋。コンクリも見える。社務所には見えないし──住人がいたんでしょうか?けれど……だとすればここはイビではないことになる。もしかすると祝女又は神人の住処?

何だ?この取り合わせは?

隣にもコンクリ囲いの空き地があるから、単に、土地改良で筆を整理した跡でしょうか?

うーん。読めません。

縦にザクッザクッと入る楔

城久遺跡域を知るのに加え……初日です。島の高度を実感しておきたい。池治奥から南へ進むことにする。0945。

──かなりキツい。道は複雑で未舗装道も交じる。

〇953。でも、ここで下り?そんなに進んでないぞ?

イタチ殿が道を横切る。

下りはしないけど、ここからが緩いらしい。ただ上りは続く。鯉のぼりが泳いでるあの丘が城久か?その向こうの東側にもう一段高い丘が見える。

0958。

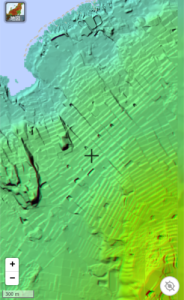

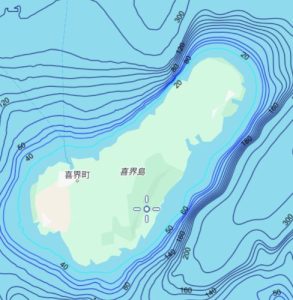

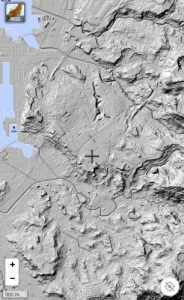

今、地理院地図のアナグラフを確認すると、確かにこの城久北正面ラインは、緩かったり急だったり、見た目以上に物凄く複雑な斜面になってます。

それがなぜなのかは分かりません。ただこういう斜面は、少なくとも近世以前の攻撃側には攻めにかったと思います。斜面が褶曲してる、という感じ。

しかもこれに、縦(南北)にザクッザクッと入る楔のような高地列。

喜界島の面積56.93km²は、千葉県市川市(57.5km²)、愛知県蒲郡市(57.0km²)、大阪府泉佐野市(56.5km²)に並びます。かなり難解な土地を、迂闊に自転車で走ってしまってたのです。

海とどう関わってたか丘の上

1011。ほぼ9合目。多分──運び上げたらしい石が段々畑の基礎部に積まれてる、と思う。──城久その他の石垣用石材は、一般に、奄美沖縄一般と同様にサンゴ礁石によるとされます。この高度の集落には、ごくありふれたもの、かもしれません。

なお、喜界島の石でやや有名なのは浦原で、墓石の産地として知られるけれど、この場合も石材はサンゴ石です。

1015、「東西道」に達す。──山田-城久-滝川と抜ける中腹の等高線ラインですけど、道路の名前は分かりません。

まず左折東行。バス停城久(→GM.∶グーグルアースでバス停が確認できます)。

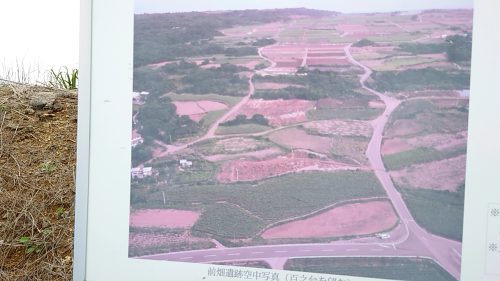

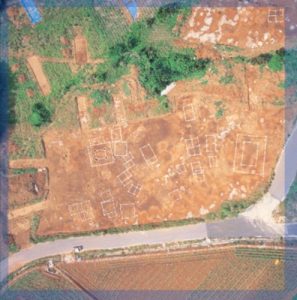

150mほど東に看板がありました。1018、城久遺跡群前畑遺跡。

「前畑遺跡空中写真(百合台を望む)」という写真。書かれてはいないけれど──おそらくここから南方方向〔巻末参照〕。

高台最後部の麓、いかにも古代人好みの場所です。沖縄本島でも、陸人の高台集落は見られますけど、それを海民を恐れてのものと見るなら、交易で成る「くに」という立地と違えます。

この丘上は、海とどう関わっていたんでしょう?

予想通りではあるけれど──ここは現地で実際に何か見れる場所ではありません。遺跡の詳細名では「大ウフ遺跡」のすぐそばたったはずですけど、やはり驚くような発見はなし。1029、折返し。

1033、西に眺望が開けた。こっちには大きな丘はない。ただ中央部には森。

神の腰掛とログハウス

トゥヌムトゥ公園。──この語は「神の腰掛」の意〔Instagram/kikai_furusato〕と言われる。勝連城にも同名の「神人が腰掛けた石列」があるから沖縄語だと思われます。伝承でそう呼ばれる霊地を、公園の形で維持している場所、でしょうか?

その先の……下った場所?鹿児島神社。

不遜なことを言えば──一棟貸しのログハウスのような建物。

入口に碑文。読めないが古そう。

石灯籠の裏に「文化十年酉三月吉日」の文字。ただどうも堀跡が新しく見えます。これ自体は修復されたものか。

元禄以前は無かった神社

御祭神 天津日高彦穂々出見命(アマツヒダカヒコホホデノミコト)

由緒

「喜界島代官記」に「御八幡城久村に御取仕立之儀,元禄十年三月,大日本洛陽より御代官長谷場源助様御請下に而,宗廟ニ被為成請候由,島中尊敬仕居候」とあり,元禄十年三月島内の宗廟として創建され,八幡宮と称していた。

明治になり鹿児島神社と改称された。

天津日高日子穂々手見命は

……訳がわからん!!

大日本の洛陽とは京都か?なぜ請いうけた?なぜいきなり宗廟ができる?なぜ突然,しかも島津侵略時でなく維新後に鹿児島名になる?

そして何より──八幡?

鹿児島県神社庁のサイトによると、元禄十年に建立されたと「喜界島代官記」にあるという。明治になり鹿児島神社と改称されたが、文献等を見る限り、八幡神社という呼称の方が一般的のように思われる。祭神は天津日高彦穂々出見命で祭日は9月15日である。大隅一宮神社である鹿児島神社は、祭神が天津日高彦穂々出見命であり、八幡神が合祀されているから、それと逆パターンであろうか。

小野津には源為朝伝説があるから八幡神社があるのはある意味必然だが、城久の方はそのような伝説がないようにも思われる。〔後掲ハイヌミカゼ/八幡神社〕

つまり、元禄以前には公式にはこの神社は存在しません。でも無理やりに「八幡神社」で無くそうとしたバイアスもあり、これを前提にすると、自然には中世に遡るはずです。なのに、その痕跡がない。──まるで城久遺跡です。

背後に大樹。ガジュマルに見えるけどそれにしてはやや高度があります。

樹下に、供え物はないけれど……祭壇のようにも見える横長の石。

沖縄ならこれがイビ(神社の祈りの基準)です。

もしこれだけがある、つまり社のない沖縄的な御嶽だったのなら、元禄以前は「神社が無かった」のもまた事実なのてしょう。

自転車を止めた丘に「支那事変並國民精神総動員」紀念碑。昭13。

丘の上のサンゴ岩にも明治百年と彫り物。誰か国粋主義の人がいるんでしょか?──とその時は思ったけど、前掲戦闘指揮所のほか、掩体壕50を数えるという1945年の喜界島は、一時は「不沈空母」として武装した訳です。想像すると……実効性はともかく、1945年4月から軍内部の秩序崩壊が憂慮されるほど特攻機に悩まされた沖縄本島沖の米軍に、不沈特攻機空母・喜界島はこの上なく無気味に映ったでしょう。

適当な処置とその報復

下記数値は、多分、戦後の地域史家がヒアリングを整理しながら丹念にカウントしていったものとと推測します。1945年の喜界島には、106日間、717機が来襲してます。718機か否かが問題になってるほどだから、精度の高い数字です。

およそ二日に一回、約七機ずつ。数からしても実被害から見ても、大規模な空戦は想定してません。喜界島を制空権に押えておく威力偵察でしょう。

「喜界島事件」という一種の怪事件は、この文脈の中で生まれたらしい。様々な主張があるけれど、事実として戦中に米兵二人が殺され、戦後に旧日本兵五人が戦犯として刑事罰〔後掲RKB〕、うち一人死刑、一人無期懲役。大倉忠夫「奄美・喜界島の沖縄戦」(高文研,2021)によると、「一番の責任者」だった大尉が逃げた、司法取引して減刑された者がいる、などの裏話も囁かれるらしいけれど──POW(Prisoner of War=戦争捕虜)研究会のまとめた判決内容は次のとおり。

(GHQ報告書2278号、2279号 再審記録317号、318号)

1945年4月11日、鹿児島県喜界島で米海軍の艦載機が撃墜され、Arthur L.THOMAS少尉が捕虜になった。喜界島に駐屯していた海軍第五航空艦隊(司令部は鹿屋)隷下の喜界島飛行部隊司令官佐藤勇少佐と、第五航空艦隊司令部から視察のために派遣されていた木田達彦海軍大佐は、THOMAS少尉の身柄を鹿屋へ送ろうとしたが、沖縄戦の最中で輸送が難しく、鹿屋からも「適当に処置せよ」との指示が来たため、4月末か5月初め頃、THOMAS少尉を処刑した。この時、吉田政義大尉が現場で指揮を取り、谷口鉄雄大尉が斬首した。

戦犯裁判の結果は、佐藤勇少佐が死刑、木田達彦大佐が懲役40年、吉田政義大尉が懲役40年、処刑実行者の谷口鉄雄大尉が死刑(再審で無期懲役)となった。

5月10日、喜界島で米軍の艦載機が撃墜され、David C.KINCANNON大尉が飛行場設営部隊によって捕虜になった。彼も本土への輸送手段が難しいとして、佐藤勇少佐の承認の下、5月中旬頃、飛行場設営部隊の大島宗彦大尉によって斬首された。この時は村民も処刑を見物していたという。

戦犯裁判の結果は、佐藤勇少佐が懲役20年、処刑実行者の大島宗彦大尉が懲役7年となった。佐藤勇少佐は第1回目の処刑の責任と合わせて死刑を執行された。〔後掲POW研究会〕

■レポ:城久への登り道

❝LEVEL1❞ 赤連

角川日本地名大辞典に掲載される「赤連」という地名は、何と日本で唯一ここだけです。まあ、戦後の日本では何かコミュニズムっぽくて駆逐されがちな用字かもしれません。でも喜界島の人々が下記の元の発音「アガレー」に執着したならば、この漢字しかなかったのも確かでしょう。

「アガレー」ともいう。奄美諸島北端,喜界島北西部に位置する。湾港の東岸口にあたり,赤連遺跡がある。〔後掲角川日本地名大辞典/赤連(あがれん)〕

赤連遺跡は、県立喜界高等学校校庭拡張工事の際に出土したもの。1956年,河口貞徳によって赤連式土器は設定された. 土器型式で〔後掲喜界町教委〕

湾間切のうち。「喜界島代官記」に

伊砂 {→GM.}間切の与人などとしてみえる長嘉の初代が、アダン山を切払うなどして当地を開いたと伝え、その祖はもと塩道 {→GM.}のアガレーの出身と伝える。アガレーは太陽が上る方の意とされ、湾の喜界島の役所に勤めるにあたって当地に移住、屋号となっていたアガレーを用いていたところ近世に赤連の表記になったという。赤連村の排水溝の整備、羽里 村{→GM.}の窮民の救済のほか、湾村・赤連村の人々に牛馬・農具を貸与したり、砂糖樽の用材である帯竹を大島から自費で購入して無償で配布するなどを行っている。〔日本歴史地名大系 「赤連村」の解説←コトバンク/赤連村(読み)あがれーむら〕

※{}は引用者追記

伝承の、少なくとも雰囲気を史実と見なすならば、「

──この点を過大視すれば、喜界島は北の地峡部からまず発展してます。現・中心地たる湾もですけど、城久エリアもそこからは距離を置いた土地です。

なお、民謡歌手・牧岡奈美さんの出身地。

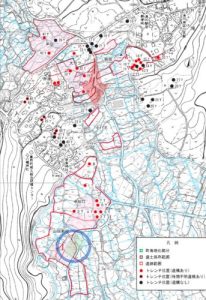

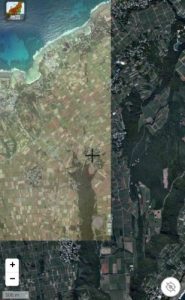

赤連×集落地図・航空写真今昔

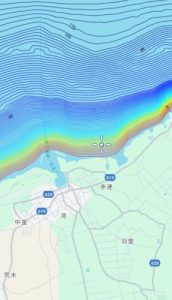

赤連のサンゴ礁海岸から喜界島循環線までは約半kmあり、意外と集落が深い。北海岸沿いの太く滑らかな道路は現代になってからの道に見えますけど、循環線からこの北海岸道路まで、素直に抜けれる道は2本しかなく、それすら酷く湾曲してます。

この道の配置は、赤連集落が海を向いていない、それどころか逆に海から守るような形態に見えます。朝に海へ出て夕に陸に戻るような漁撈生活者の集落なら、海への道がメインロードになるか、もっと海岸沿いに家屋が集まるはずです。

さて、中央に方形に見える緑地が、この日に立ち寄った「NTT東の森」です。御嶽と見るには余りに人工的な形状ですけど──

上記・50年前の航空写真でも、やはり方形です。明治〜昭和初期に変化した可能性も残りますけど、この「御嶽」は昔から四角い可能性もあると思われます。だとすれば、沖縄圏の神域感覚からは非常に特異だと思うのです。

なお、赤連沖は遠浅。中大型船の船着きには向きません。城久にいた何者かが港に用いた可能性は低いと考えます。

❝LEVEL2❞ 池治

先の喜界町教委遺跡地図で確認出来るとおり、池治は極めて新しい集落です。これは伝承とも一致し、気風的にも、喜界島で最も近代的経営に慣れ親しんだ集落と捉えられてるようです。

(近代)昭和28年~現在の大字名。もとは喜界町島中の一部。昭和28年の世帯数52・人口189。同30・32年2つの小型製糖工場を設立。同34年日処理能力900tの大型工場生和糖業設立,翌年操業。小型製糖工場は同36年から漸次閉鎖(池治誌)。住吉神社の祭日は旧暦9月13日。〔角川日本地名大辞典/池治【いけじ】〕

後掲「ハイヌミカゼ」(/池治集落)は、同角川に「江戸中期に島中・滝川地区の住民により開拓された」とあると記します※。かつ、池治公民館落成&池治村の歌制定記念碑には「江戸の中頃仙者翁が 招き始めし池治村 そのあと慕って集いよる 我ら同胞こゝにあり ともに受け継がんよき伝統」という池治村の歌があると記します〔同ハイヌミカゼ/池治集落〕。

「滝川」は城久の東隣(→GM.)、「島中」はそのまた東隣(→GM.)。

島中 村の北西に位置する。正保琉球国絵図には当地辺りに「大船出入なし」と記載され、湊津の機能があったことが知られる。元禄五年(一六九二)の喜界島帳留(列朝制度)に村名の記載がなく、島中村のうちであったと考えられる。近世の半ば頃に島中村からの移住によって開かれたとされ、主導者となった仙幸は島建ての祖として尊崇されたという。旧暦一月一五日に保食 神社で豊作祈願があり、社前で八月踊が行われる。〔日本歴史地名大系 「池治村」←コトバンク/池治村(読み)いちじむら〕

「仙幸」さんは、先の池治公民館落成&池治村の歌制定記念碑の「仙者翁」と同人物でしょう。この人は、次の記述を読むと、島中村のリーダーでもあったらしい。総合すると、薩摩支配の高位にもあった、城久〜島中付近の斜面域を開発するムーブメントの牽引者がこの名で呼ばれたようなのです。

百之 台の緩やかな傾斜地に立地。西目 間切のうち。正保元年(一六四四)没の思語羅志は島中与人を数ヵ年勤めたという(「勘樽金一流系図」奄美大島諸家系譜集)。元禄五年(一六九二)の喜界島帳留(列朝制度)に西目間切与人の噯として「島中村」とみえる。西方の池治 村を開いたのは当村や滝川 村とされ、その主導者となった仙幸は先代は享保四年(一七一九)琉球王国に清からの冊封使が来た際に琉球に渡って貢物を献じており、荒木 間切の筆子役を勤めたという。〔日本歴史地名大系 「島中村」←コトバンク/島中村(読み)しまなーむら〕

難しい記述ですけど、与人・噯・筆子とも島津の琉球支配上の官職です※。ただヤマト人又は薩摩人であるようには読めないので、中間管理職又は御用商人として上手く立ち回った奄美人でしょうか?

「噯」∶噯(あつかい)。江戸時代の薩摩藩における地方職制の1つ。外城制における上位の責任者〔wiki/噯〕。

「筆子」∶「琉球王朝は奄美を支配下に治めると、それぞれの島をいくつかの間切(まぎり/現在の市町村などの行政区域のこと)に分け、各間切は総責任者の『大親(ふうや)』が統治し、事務整理の『目指(めざし)』、書記の『筆子(ふでこ)』、集落の長である『掟役(おきてやく)』などの役人を置いていました。」〔後掲ホライゾン〕

そのような「起業家」的な人が拓いた土地のうち、最も経済的に前衛に立った集落が池治であった、とも思えます。

池治×集落地図・航空写真今昔

海ないし循環道路に対し、半月に集落が展開し、その中央部に歪な円形の聖域を抱えてる。達磨みたいな形です。円形域は現在「保食神社」と呼ばれ、海からの水域の方向からして内部か地下かに水脈も持ってるようです。現・保食が昔は島で、その周囲を埋め立てたのかもしれませんけど、本編で味わったとおりの路地の複雑さから考えて、そうだとしてもかなり古い時期の埋立てです。

もう一つ特徴的な地形として、保食神社東側の長方形の畑地かあります。この筆だけが異様に、何というか単純に農地なのです。

ここが遅い時期の埋立て地、もしかすると河口状の地形だったとすれば理解はしやすい。だとすれば集落中央です。池治は元々、河口を挟む港町だったことになり前掲「正保琉球国絵図」からの仮説と始めて一致します。

この中央方形畑地は、ほ場整備で造られたものではないらしい。下記半世紀前の航空写真を見ると、他の農地や筆は微妙に整形されてるのが分かりますけど、中央方形畑地はそのままの状態を維持してます。

❛補論❜ 右L字ヒンプン

何度か出くわしてきたヒンプン(家屋入口正面すぐの壁)の、左右の道について、ようやく関係してそうな記述を見つけることができたので、付記しておきます。

ヒンプン (ひんぷん)

中国語の語の屏風(ひんぷん)に由来しているとされている。沖縄の古くから伝わる建築様式で家の門と内壁の間に設置された目隠し(壁)のこと。通りからの目隠しの役目だけでは無く、魔物は角を曲がることができず直進しかできないと信じられており、家に直進して入ってこないように属除けとしての役割もあった。通常はヒンブンの左右両側から入ることができるが粟国の家の多くでは左側が閉ざされていて右側からしか入れないようになっている。〔後掲粟国アーカイブス〕

民俗の常識からは左右に差別はないということになってるけれど、粟国は右回り、左は閉ざされている──というのは、個人的に甑島や喜界島池治で見たものに相似してます。

さらに類似記述を探してみると、左右を性別により分ける感性があるらしい。

家に入る時に性別によってヒンプンのどちら側から入るかが決まっており、男性や客人は右側を通って「客間」へ入り、女性は左側を通って「台所」へ入ります。

このように、スムーズに目的の場所へ誘導するための役割もあります。〔後掲傳設計〕

すると?左を塞ぐというのは、女性の侵入を防ぐ、禁じる、あるいは封ずる意味?──という辺りは、けれどもなぜか記すものがありません。

下記は、左右の差別を家中か外部者かの使い分けと見てます。

中国には塀風門があり原形は中国から来たものであるが、「ヒンプン」のその形式は完全に沖縄化されて、色々なデザインが見られる。また「ヒンプン」を右に回れば一番座側へ向かうことになり、お客さん専用の出入り口である。左へ回れば台所側へ通ずるのが普通であって、家の家族専用の通路である。(略)

韓国では「ヒンプン」は存在してないと言われているが、筆者の調査により慶州で「ヒンプン」がある伝統家屋を発見した。沖縄の機能性と類似している。聞き取り調査では「チェミョンビョク」と言われて、昔から使われたという(写真12)。「チェミョンビョク」というのは遮る壁という意味を持つ。この「チェミョンビョク」は、右からは家族、左からはお客さん専用である。また、右側には小さい門があるが、母屋に入るお嫁さんとお嫁さんの家族専用の通路である。〔後掲朴〕

後半の「韓国にもある」論は面白い。ただ、下記の「実例写真」を見る限り、それほど明瞭ではないと思えます。

ただし、左右で居住宅内外の差別を持つ発想は明らかに似ていますから、無関係とも考えにくい。非常にぼんやりとした共通文化基盤がある、のかもしれないのですけど……。

❝LEVEL3❞ 城久

さて、本題です。

「

百之台の西側にあたり,島内で最も高い所にある。地名はノロの祭事を行う石垣で囲った地に由来する(喜界島の民俗)。〔角川日本地名大辞典/城久〕

とある。あるいは「ぐすく」の語が本来指していた内容は「ノロの祭事を行う石垣」なのかもしれません。

城久遺跡はどこにあるか?

ところで、本編ではとりあえず城久遺跡を訪れた訳ですけど──正確には、そのうち当時は最もコアという説のあった「大ウフ遺跡」付近をちょっと走っただけです。「大ウフ」は字名で意味不明。「大節」※を「ウフブシ」、「大親」※※を「ウフヤ」と呼ぶから、Big&Bigみたいな語感でしょうか?知らんけど。

下記は、上記と上下が逆で、大ウフ付近から南の海を遠望した格好です。観光的に有名な百之台は下記写真右手(東)で、正面の台地の上(北)端に七島鼻がある。喜界島最高所で「ポイント211 」と呼ばれ、写真には写らないけれどそこから南は急崖が海へ落ちてます。

「官衙的な遺構」(→後掲論点)の有無が最大の論点の一つになってきた城久遺跡で、半田山田遺跡での掘立小屋址が現段階では有名になり、町もこの辺りを中心に整備しつつあるようです(下記)。

ただ呼称でも分かるとおり、この建物は役所とはみなし難い。そもそも港や海運を規制する役所なら、海岸にないと変です。喜界島最高所に置かれるのは「城」であるはずです。

繰り返しですけど、本当に防備を施せばWW2でのシュガーローフや前田高地並に強力な縦深防御地形だと想像しますけど、軍事的な遺構も、やはり発見されません。城久遺跡の位置に蟻の巣のようなトンネルがあるわけでもないですから、ここが防御基地だったとは思えません。

喜界島「陸の島」集落群

この喜界島の旅行では、最後ころにようやくそれに気付きました。城久と一緒の方が理解頂きやすいので、ここでは少し早めにご案内します。

この喜界島の城久と同高度の高地列を何と呼ぶのか知らないままですけど、この高地に、ぽつりぽつりと環状にまとまって、集落が点々と存在します。集落の間隔は海辺のそれよりも短く、喜界島の人は海を避けて住もうとしたかのようてす。──沖縄の南城市大里などの立地を想起させます。

東から大朝戸-島中-滝川-城久(集落)-山田-川嶺。

海賊の群れた海を陸人が恐れた、とは容易に想像できますけど、それにしてもなぜこんなに肩を寄せ合う集落が続くのでしょう。──同じく平地の微高地が広がる沖永良部中央部(下記)では、コアとしての玉城に集住域がある以外は家並みはのっぺりと広がってます。

メモ∶「海見嶋」史料初見

さて、次節から喜界島初見史料の確認に入る前に、7世紀半ばの奄美(表記∶海見)の地名の初見史料を確認します。(シチュエーションが面白かったので、別節に独立させてます。)

三年秋七月丁亥朔己丑、覩貨邏國男二人女四人漂泊于筑紫、言、臣等初漂泊于海見嶋。乃以驛召。辛丑、作須彌山像於飛鳥寺西、且設盂蘭瓮會、暮饗覩貨邏人或本云、墮羅人。〔日本書紀/日本書紀巻26/斉明天皇(655-661年)/同三年(657年)七月〕

「私めどもは、はじめ海見嶋(アマミノシマ=鹿児島県奄美大島)に漂泊しました」

すぐに駅(ハイマ=早馬)で呼び寄せました。

7月15日。須弥山(スミノヤマ=仏教で世界の中心の山)の像を飛鳥寺の西に作りました。また盂蘭盆会(ウランボンノオガミ)を設けました。暮れに覩貨邏人(トカラノヒト)と宴会して歓待しました。

ある本によると墮羅人(タラノヒト)と言います。〔後掲日本神話・神社まとめ/斉明天皇(日本書紀)>斉明天皇(五)覩貨邏人が筑紫に漂着〕

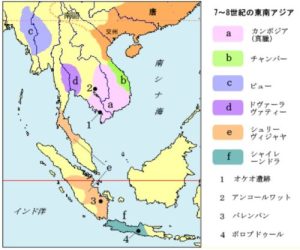

「タラの人」(墮羅人)はドヴァーラヴァティー王国人(≒現・タイ人)と推定されてます※。

音からはトカラ列島が推測されるけれど、それなら奄美に漂着するとは考えにくい。また、飛鳥寺西で営まれたという「盂蘭盆会」は福建の普度を想起させ、トカラの風習とは思えません。

そこでここの「覩貨邏國」も、やや辛いとは思えますけど……同じドヴァーラヴァティー王国を指すとするのが定説です。

上記が西暦657年。トカラ国の人はよく流れ着く体質の集団らしく、その3年前にも日向に漂着してます。史料は同じ日本書紀で下記のとおり。

五年春正月戊申朔夜、鼠向倭都而遷。壬子、以紫冠授中臣鎌足連、増封若干戸(略)夏四月、吐火羅國男二人・女二人・舍衞女一人、被風流來于日向。秋七月甲戌朔丁酉、西海使吉士長丹等、共百濟・新羅送使、泊于筑紫。是月、褒美西海使等奉對唐國天子多得文書寶物、授小山上大使吉士長丹以少花下、賜封二百戸、賜姓爲吳氏。授小乙上副使吉士駒以小山上。〔日本書紀/日本書紀 巻第二十五 孝徳天皇紀/同在位十年(654年)=白雉5年四月〕

秋7月24日。西海(ニシノミチ)の使者の吉士長丹(キシノナガニ)たちは百済・新羅の送りの使者と共に筑紫に泊まりました。

この月に西海の使者たちが唐国(モロコシ)の天子に対峙して、多くの文書・宝物を得たので、褒めて、小山上(ショウセンジョウ)の大使の吉士長丹に少花下(ショウセンゲ)を授けました。封(ヘヒト)を200戸与えました。姓を与えて、呉氏としました。小乙上(ショウオツジョウ)の副使の吉士駒(キシノコマ)に小山上を授けました。〔後掲日本神話・神社まとめ/孝徳天皇>即位10年1月

いくら何でも、遠いタイから流れ着き過ぎですから、普通に考えると漂着を装っての外交関係樹立策でしょう。

日本書紀が国内を放り出して外交関係り書いてるのも異様です。記紀が歴史書先進国・中国に向けて書かれたという性格を物語るものでもありますけど、一方でこの「トカラ国」の振る舞いを見ると、当時の東アジアはそういう時代だったと考えられなくもありません。

ドヴァーラヴァティーは地図中の d の範囲〔後掲世界史の窓〕

1 南蠻西南蠻林邑婆利盤盤真臘陀洹訶陵墮和羅墮婆登東謝蠻西趙蠻牂牁蠻南平獠東女國南詔蠻驃國

10 陀洹國,在林邑西南大海中,東南與墮和羅接,去交趾三月餘日行。賓服於墮和羅。其王姓察失利,字婆末婆那。土無蠶桑,以白氈朝霞布為衣。俗皆樓居,謂之「干欄」。貞觀十八年,遣使來朝。二十一年,又遣使獻白鸚鵡及婆律膏,仍請馬及銅鐘,詔並給之。

13 墮和羅國,南與盤盤、北與迦羅舍佛、東與真臘接,西鄰大海。去廣州五月日行。貞觀十二年,其王遣使貢方物。二十三年,又遣使獻象牙、火珠,請賜好馬,詔許之。〔後掲中國哲學書電子化計劃/舊唐書

/卷一百九十七 林邑 婆利 盤盤 貞臘 水真臘 陁洹 訶陵 墮和羅 墮婆登 東謝蠻 西趙蠻 牂牁蠻 南平獠 東女 南詔蠻 驃國〕※番号は同「計劃」付番

下線部は、貞観12年と23年(それぞれ西暦870年と880年)の貢納記事。史料は旧唐書※です。

唐は「トカラ」を含む南海の諸国の情勢……はともかく、位置関係までは把握してる。貞観といえば二代唐帝・太宗(李世民)による建国期、東アジアの外交新秩序を各国とも戦々恐々、探っていた時代です。ちなみにこの秩序から古代日本が排斥された白村江の戦いは、663(天智天皇2)年。トカラの第二回進貢の15年後です。

❛補論❜ ヤマト出張所「喜界島」説とその補正説

かくして、ようやく永山仮説批判のお話を始めることができます。

史料を忠実に読んだ初期の永山仮説が、城久遺跡=ヤマト中央の出先機関と論じたのは、今となっては非常に突飛に映りますけど、この当時の論理は一度押えておいて損がない基本的知見です。

まず日本書紀。7世紀末には奄美(阿麻彌)人の来訪記事があります。

丙辰、多禰人・掖玖人・阿麻彌人、賜祿各有差。戊午、饗隼人等於明日香寺之西、發種々樂、仍賜祿各有差。道・俗、悉見之。是日、信濃國・吉備國並言、霜降亦大風、五穀不登。〔日本書紀/天武天皇十一年(682年)七月丙辰(25日)条〜〕

※下線は引用者

喜界島の史料初出はこれよりも有意に遅い。10C末、即ち三百年も遅れます。曰く──太宰府、進んで南蛮を捕らえる由、喜界島に下知して言ひ下す。

軍隊調に言えば──命令書 太宰府発 喜界島宛 (奄美へ)進みて南蛮を捕らえよ。

(後掲)「日本紀略」長徳四年 (998)九月十五日条

大宰府言下上、下二知貴駕島一、捕二進南蛮一由上。〔後掲柿沼〕

ところが、なおかつ事を荒立てるのは──7C末の奄美人(阿麻彌人)と10C末の喜界島(貴駕島)の間が、城久遺跡の最も古い出土年代だという点です。

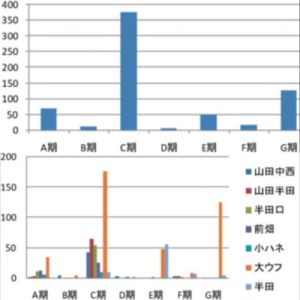

B期∶10世紀後半〜11世紀

C期∶11世紀後半〜12世紀前半

D期∶12世紀中頃〜 後半

E期∶13世紀前後〜 前半

F期∶13世紀後半〜14世紀前半

G期∶14世紀初頭〜 後半

〔後掲喜界町教委2015,p43*〕

城久遺跡群の出土年代の中央値は、11C末の前後。上記日本紀略の時期から約百年後です。史料からすると遺跡は遅過ぎるし、遺跡からすると史料が早過ぎる。まるで史料に記されるほどヤマト(太宰府)から注目されたために、繁栄したように見えるのです。

【詳述】奄美島者太宰府襲撃事件(10C末)原文

さて、上記・日本書紀の喜界島初出史料で、太宰府が喜界島に「南蛮」奄美人を捕らえる(攻める)よう命じたのは、なぜでしょう?

10C末に「奄美嶋者」が南九州を襲い、「殺害或放火、掠取人物」──殺人・放火・誘拐を働いたから、ということになってます。この事件の被害報告が記される小右記※については、既に別に引用しましたけど、ここでは喜界島記述を含む一連史料を合わせて読みます。

史料読みの定説としては、この事件への対応時の注目が、喜界島の政治的なデビュー時期と読まれています。考古学的成果なしでは空想的だったその説が、城久遺跡の発見により実証された──と考えるのが、ここで紹介しようとしている「永山仮説」です。

9~10世紀末にかけて、吐喝嘱列島以南の南島についての記述は日本の史料にみえない。しかし10世紀末に突如として、キカイガシマという表現とともに再び登場する。

この時期には、南島に関して以下のような史料がみえる。「日本紀略」長徳三年(997)十月一日条

大宰飛駅使参入云、南蛮乱二入管内諸国ー、奪二取人物一、奏楽之後、諸卿定二申件項一

同 十月十三日条

奉レ遣二幣帛使於諸社一、依二筑紫之騒動一也。

同 十一月二日条

大宰府飛駅使来、申下伐二獲南蛮冊餘人一之由上

「南蛮」の乱人とそれへの対応が記されているが、太宰府からの報が入った十月ー日の旬政には藤原実内が出席しており、自身の日記により詳しい内容を書き記している。「小右記」長徳三年(997)十月一日条に、

奄美嶋者乗船帯二兵具一、掠二奪国嶋海夫等一、筑前・筑後・薩摩・壱岐・対馬、或殺害或放火、掠取人物、多浮二海上一(中略)当国人多被二奪取一、已及二三百人一(中略)先年奄美嶋人来、奪二取大隅国人民四百人一

とあり、「南蛮」は 「奄美嶋人」であることが分かる。〔後掲柿沼〕

上記四記事の原文からは、この事件の胡散臭さが浮かび上がります。

主権的立場からは最も重要であるはずの侵略者の情報は、六国史相当の準正史・日本紀略に「南蛮」としか記されません。何より被害そのものが「騒動」としか書かれない。小右記は政治家の私的メモですから、実資を含む中央が太宰府を問い詰めてやっと出て来た内部情報が、「奄美嶋」人による殺人・放火・誘拐という情況描写です。多分、太宰府は侵略者、被害ともによく把握できていなかったでしょう。「奄美嶋」も南蛮の言い換えにすぎないと思われます。

しかも、小右記では、日本紀略では語られない「先年奄美嶋人来」の報告漏れの領土侵犯事件が発覚してます。誘拐者が997年の侵犯時の三百人に対し、「先年」は四百。──太宰府も、この南蛮又は奄美を「国」とは見てません。客観的に見ると、こんな規模の人数を組織的でない集団が、アフリカ私兵の現地徴収よろしく奄美へ連れ去ったとは考えにくい。律令ヤマトの支配を嫌った、江戸期の集団での逃散のような行為が発生していたのでは?と想像できます。

ただ、侵された土地が、ほんの二百年前にジェノサイドの末にやっと「拓いた」南九州です。太宰府は、かくして中央にバレてしまったからには、少なくとも「あれは収束しました」という完了報告を入れる必要があったのでしょう。

先に見た喜界島史料初出の日本紀略記事は、この完了報告です。

その後、「南蛮」について次のような記事がみえる。

「日本紀略」長徳四年 (998)九月十五日条

大宰府言下上、下二知貴駕島一、捕二進南蛮一由上。

「日本紀略」長保元年 (999)八月十九日条

大宰府言下上追二討南蛮賊一由上〔後掲柿沼〕

現在の対北朝鮮問題で語られる表層理由のように、誘拐された人間の奪還が目的だったのなら完了報告に「百五十人救出」とか実績が記されるはずですけど、そんな記述はありません。また、この段階でも日本紀略の記す侵略者名はあくまで「南蛮」で統一されてます。

ただいずれにせよ、南島域で最もヤマト寄りの勢力として急遽株をあげたこの勢力をこそ、音と城久遺跡発見により「喜界島」と推測するのが自然である──というのが、柿沼論文で引かれる永山仮説です。

10C末「喜界島」という勢力の性格

柿沼さんは、直近の城久遺跡の考古学成果に基づき、永山仮説を淡々と批判していきます。

ここでの批判論の要点は、「官衙的な遺物」の少なさです。

城久遺跡群が営まれていた時期(38)のうち9-11世紀は、遺構数は少ないが、建物跡は2×3間で柱筋が整った達物がつくられていた。建物跡の周辺では越州窯系青磁など初期貿易陶磁器が出土しており、古代日本国家の影響下にある施設があったものと考えられる。ただし、コ字状配置など建物が規格的に配置されるような状況は確認できず、また石帯・硯・墨書土器などいわゆる官衙的な遺物は確認できていない。そのため、官人が直接的・継続的に居たわけではないことが推察される。また、 土師器は南島的側面が強く、古代日本国家と関係を取り合った南島の人々によって営まれていた可能性が想定される。11世紀代に入っても日本との密接な関係は続いていたとみられ、島内の有力者は、Ⅰ期に構築した交易システムを活用し、日本からの南島特産物の需要にこたえていたものとみられる。一方で、この時期には徳之島でカムイヤキ古燕跡群が忽然と出現し、城久遺跡群では墓の副葬に用いられるなど一大消費地であったことが窺える。 さらに城久遺跡群でも製鉄炉が操業され、城久遺跡群で生産された鉄塊が南酉諸島に広く廿及した可能性が考えられる。鉄器の晋及は農耕の晋及とも大きくかかわり、城久遺跡群にモノが集約する大きな求心力の一つであったと考えられる。12世紀後半になると遺物量が極端に減少し、遺跡の規模が急速に縮小する(39)。〔後掲柿沼〕

(39)[喜界町教育委員会2015]=後掲喜界町教委2015(総括報告書)

10C末の喜界島にある時期に置かれたはずの「奄美人征討基地」は、常設か特設かはともかく、ヤマトの影響を受けた文化的「飛び地」として存在していたのは確からしい。

ただ──柿沼さんは知的な解釈者の立場を逸さないけれど──律令ヤマトの出先機関だった喜界島、というイメージの場所が城久遺跡として残ったとする解釈は、どうも違うぞ?というタッチで記述し続けてます。

なお「駕」字は、「

大宰府が「貴駕島」に対して南蛮の追討を命じている史料は、キカイガシマの初見である。これをもとに永山修ーは、「貴駕島」は大宰府管内に位置し、なおかつ奄美を追討し得るような位置にあると認識されていたとし、大宰府が下知していることから 「貴駕島」には命令を実行に移す官人あるいは 「島」という行政機関が霞かれ、さらに 「貴駕島」は日本の領域の中にあったとする。そして、城久遺跡群の発見によって「貴駕島」は喜界島に存在した可能性が高まったと指摘する(43)。

奄美大島のすぐ東側にあって日本とのつながりが深いことから、喜界島は「貴駕島」の有力な推定地となるだろうが、先述のように城久遺跡群からは官衙的な遺構は発見されておらず、地域社会とは隔絶した集落であったこともあり、地域を支配したとは考え難い。そのため、 「貴駕島」が日本の領域内であったと考えることはできない。これらを踏まえると、交易の拠点として大宰府とのつながりが深く、官人が日本から派遺されることもあった喜界島が「貴駕島」と呼ばれ(44)、そこを拠点として奄美人の追討が行われたということではないだろうか。〔後掲柿沼〕

永山修一「キカイガシマ・イオウガシマ考」(笹山晴生先生還暦記念会編「日本律令制論集 下巻」吉川弘文館、 1993)

「キカイガシマと喜界島」(平井一臣編 「知られざる境界のしま・奄美」国境地域研究センター、2021)

(44) 11世紀半ば過ぎに成立した藤原明衡の 「新猿楽記」には、 八郎真人について

「西渡二於貴駕之島一、交易之物、売買之種、不レ可二称数一。」

とあり、様々な産物があげられている中に唐物、夜久貝、硫黄がみえる。キカイガシマに役所が設置されていなくても、交易拠点であったのであればこの記述とも整合する。

ここで柿沼さんが論点にするのは、「南九州奪還」は当時の大和朝廷が独力では不可能だったこと。

即ちその実施を指示、又は「委託」した「外部」が存在し、それが「貴駕島」と記される勢力だったと推測されること。──だとすればそれは、中国の幇、後世蘭・英の東インド会社のような企業体だったと想像されるのです。

つまりここで柿沼さんは、陸上国家史に慣れ親しんだ者には一種驚異的な中世「喜界島」像を(控え目ながら)提示しています。つまり、喜界島は「交易拠点」であり、かつヤマトの圏域外、政治的にマージナルな存在形態であった。かつ、ヤマトの委嘱あるいは付託を受けて奄美人を征討又は彼らと利害調整するタフな渉外機能も有していた。

いわばマーケット機構としてのみ存在するマージナルな実態──というような形で、少なくとも10C末の瞬間に、喜界島城久勢力は存立していた、と推測しているのです。

実景として言えば──10C末の城久台地には、幾つかの掘立小屋しか存在しなかった。そこには、ただマーケットがあった。かつ利害調整機関として会議所のような合議体もあり、そこが例えばヤマトからの無体な依頼の窓口にもなっていた。マーケットには奄美大島の商人も出入りしており、移民ブローカー業を少し控えるよう会議所で決議された。

そんなところだったんじゃないでしょうか?太宰府も阿吽は理解してたので、「征討成功」と超訳して中央には伝え、目出度し目出度し……と相成ったのが10C末の東シナ海だったのではないでしょうか。

参考∶考古学で言う官衙的遺跡 ex.平沢官衙遺跡

ワシは考古学の素人なので、「官衙」的という意味が、抽象的にはともかく具体例としてピンと来ません。

こう言って執着されてるからには、他で大層、官衙的な遺跡があるんだろうか?と探すと確かにそれをポイントにしている遺跡があるようでした。

奈良・平安時代の郡の正倉と推定される、地方官衙の代表的遺跡です。(略)東西 200m、南北 160mの調査範囲内で、地面に方形の大きな穴を掘り、柱をすえた掘立柱建物跡55棟分を確認しました。

うち約3分の2が高床式倉庫と想定される総柱式建物跡で、建物方向(方位)が2つに分かれるものの、それぞれの中で整然と配置されています。

一部の柱穴からは炭化米が出土していますが、土器、瓦等の出土は多くありません。(続)

(続)掘立柱建物跡のほかにも一度地面を掘って、たたきしめながら土を戻して基壇を盛り上げ、その上に建物の柱をすえる礎石が置かれた礎石建物跡基壇跡も4基発見しましたが、石が全て移動していたため建物の規模などは不明です。

その他には東南部と北部などで柵列跡が数列確認され、建物跡群とともに上幅3~4m、深さ2mほどで、断面が逆台形の大溝跡に北と西を囲まれていました。

これらの建物跡、大溝跡、柵列跡は出土遺物や方位、あるいは古墳時代後期の竪穴住居跡(25軒)を壊して作られていることから、奈良・平安時代の8~11世紀に造営されたもの考えられます。

またこれらは一般集落のものとは考えられず、大溝に囲まれて総柱式建物跡(高床式倉庫)が規則正しく並んでいることや周辺の遺跡分布から、古代律令制下の筑波郡役所(郡衙)跡の一部(正倉域=税である稲を保管した倉庫群。他に政務を行った郡庁や国司等が宿泊した館等がある)と推定されます。〔後掲茨城県教委〕

つまり、正倉院風の高床式倉庫があるかどうか、ということらしい。これがあるということは、徴税機能を持つ役所、即ち律令制の行政秩序下にある機関と推認できる。

ただ──ワシは素人なので放言させて頂きますけど──なかんずく、襲来して数百人単位の誘拐をなすと噂される、律令ヤマトの域外の南海上において、そのプロトタイプに収まるか否かがそれほど重要なことなのでしょうか?てゆーか、

喜界島城久遺跡は、まだ発見されたことのない時空の遺物です。安易に既定のステレオタイプを準用することなく、ゼロベースで考えなければ、掴むべきホールドさえ見つからないと思います。