目録

雨止まず豚足喰うて北へ発つ

昼を頂きに、湾の十兵衛さんへ。開店時間に間に合おうと力入り過ぎて、着いたのは1128。まだ準備中の札がかかってました。

1132十兵衛

豚骨定食650

思いがけず広い店です。ここが昨日は、予約で一杯だったんだろうか?

肉は……かなり小さいのが二切れ。キチンと調理されてるし美味いんだけど、やはり角煮の延長と思える味です。沖縄のテビチとは文化圏が違う……んでしょうか?

「豚足」は、ひょっとして沖縄と間違えた観光客向け?とも考えたけれど、やはり喜界島の「郷土料理」ではあってよく食べられるらしい。ただ、沖縄とも奄美とも違う呼び名の他の料理と違い、この豚足には方言名が特にないようです。

URL:https://www.town.kikai.lg.jp/kankou/kanko-iju/tokusanhin/kyodoryori1.html

/郷土料理2⊃「豚足料理」

URL:https://www.town.kikai.lg.jp/kankou/kanko-iju/tokusanhin/kyodoryori2.html

雨雲レーダーを見ると──雲は依然、厚い。でもあと6時間ほどはこの位の小雨らしい。

北への自転車行は諦めるとしても──やはり、小野津だけは行っておきたい。

店を出ると正午のチャイム。雨は今は小粒。雲は黒いが……チャレンジするには十分、空は持ってます。

宿に自転車を置く。部屋は掃除中らしいのでロビーでくつろぐことに……と思ったら、どうやらお昼休みらしく,一応断ると「どうぞ,お昼から掃除なので」とのこと。しばしベッドにひっくり返り、仮眠。

1235、ノック音に目覚める。間違えたらしいけど、いい目覚ましになりました。

身体とスマホの充電完了。出かけましょう。

雨は止んでました。バスの時間を見ると──南北回りで幾つかプランは組めそうです。雨足と、カラダの持ち具合を見て、臨機応変に行きましょう。

1307、やや遅れて着いたバスに乗ると……これまで見た最大の乗客数でした。と言っても5人ですけどね。

ほっともっとで右折。鹿児島銀行で左折。ブックス銀座の循環線を走ります。

1314、昨日の家なしエリア。山並みが迫ってきた。

1318、昨日は山越えに入った分岐。本道はあまり傾斜なく続く。でもそれなりに登りかな。

1320、左手の道に入りました。まばらに家屋。地勢が緩斜面になりました。読谷みたいな地勢です。あと1km。

集落が見えた。

1325、小野津(バス停表示∶うぬつ)下車。次便の時刻は南が1445、北が1504。

小野津保食は馬頭観音

先ずいきなり集落を背に北へ、車道沿いを進みまして──あった。

保食神社(小野津)。1331。

ガジュマルの下。場所は沖縄っぽいのに、やはりそれだけ見ると墓石です。榊あり。斜めになった、今にも崩れそうな岩の下。左手に手水。

「馬頭神社」と文字が読める。周囲に祠なし。ただし右手に珊瑚石。

喜界島の保食神社についての記述中、その多くは馬頭観音を祀ったもの、とするものがあります〔後掲喜界島酒造〕。その説では、農耕の主役である馬の霊を慰める信仰が、廃仏毀釈を経て保食神社になった、と語られてる。宝珠観音など他の神名を挙げるものもあり、断定的に信じにくいけれど、少なくとも保食社の一部は元の馬頭観音信仰はあるようなのです。

保食社対面に道あり。港方向らしい。ここから集落へ入って行くことにしました。

振り返る。保食神社で、繁みと思ってたのは、宮の上を覆う巨大樹でした。

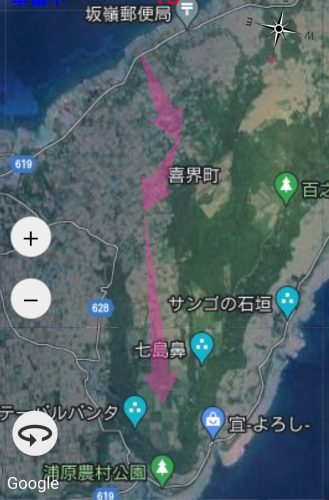

下記が、保食神社を中心とした小野津集落の航空写真です。

荒木の例に似てます。保食神社のラインが緑で縁取られてますから、ここもかつては湾だった場所だと思われます。仮の目標に据えた八幡神社は集落北端の海際──ということは、保食社と八幡社の間の神の不在の平野部が、かつての水面でしょう。

平安 海龍 萬歳 旅の小野津びと

三叉路。石敢當(上)。左手へ。

あれ?単なる湾曲にも石敢當がある(下)。いやこれはあえて言えば……石垣から出てる水路を含めて、T字の空間と見なしているのか?

1344、三叉路。

左へ。学校に出ました。いや──ここも廃校跡か。※小野津小学校∶荒木小と同じく2012年統合。

沿って歩くと……あらら?バス停の車道湾曲部に戻ってしまいました。北の校地へ戻る。

校歌を刻んだ碑。

校訓

小野津魂 百折不撓

校歌

一、歴史はふるく 雁股の

泉はここに 湧きいでて

清き流れは 黒潮の

大海原に 注ぎいる

ああ 希望に燃える

小野津小学校

[作詞∶野村トシ 作曲∶武田恵喜秀]

雁股の泉は保食神社のさらに山手(→GM.)、なぜか琉球弧で頻出する鎮西八郎・源為朝由来の水脈です。

校歌によると、小野津の人はこの泉を源泉とする水の如く、清き姿で「黒潮の大海原に注ぎいる」イメージを理想に持つらしい。

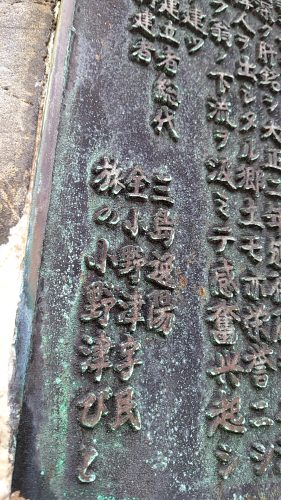

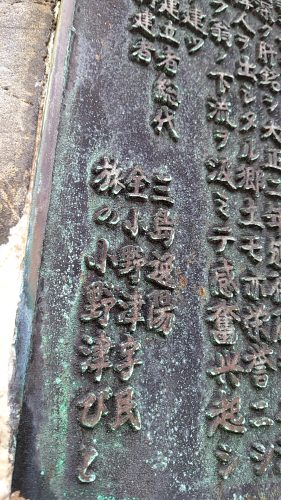

今一つ、碑文がありました。これに銘打つ「旅の小野津びと」のプライドこそが、この二つの碑の本質だったらしい。巻末参照。

濱上謙翠翁頌碑

(略)野ニ下リ南船北馬シテ奔走明治二十七年興業株式会社ヲ起シ

汽船平安 海龍 萬歳等ノ船ヲ借リ 進デ南洲

隆盛等ノ船ヲ購ヒ島廳 元老 国会議員ニ謀リ遂ニ政府ヲシテ当初六十円ノ補助(略)

大正七年 建立者総代

三島逸陽

昭和四十九年一〇月 再建者 全小野津字民

旅の小野津びと

小野津の石垣と郵便局

1409、小野津の港。

やはり岩礁が滅法多いあり。

こういう危険な浅瀬と現代船用港湾を併せ持つ港が、喜界島ではむしろ主流みたいです。サンゴ礁の港湾浚渫には、どのくらい困難が伴うのでしょう?

1411、郵便局。

──高●さんではない人によると、風景日付印があるそうです。

集落を抜けていく。石垣が増えてきました。──GM.の表示は、小野津の西半になってます。東は少ないはずですけど、それなりに唸る垣があります。

小野津の内部区分については、日本歴史地名大系が謎語のような記事を載せてます。全く読み込めないので、一応転記だけしときます。

神宮・前金久の二地区からなり、神宮は「はみや」、前金久は「め―がねく」ともいう。西のヤップや南のアギイが島建ての地と伝える。〔日本歴史地名大系 「小野津村」←コトバンク/小野津村(読み)うぬつむら〕

小野津八幡ログハウス

八幡宮に着きました。1418。

珊瑚の垣で取り巻かれてる。霊気というより、緑地の中のログハウス、という風情です。

碑が林立してる。

入口から──戦没勇士英霊銘碑。忠魂碑。濱上謙◯碑※。泰いしまつえ碑。 ※小学校にもあった「濱上謙翠」でしょう。

(略)荒廃ニ任セシアリシヲ亡母泰いしまつ中年丿頃度々神丿御啓示ヲ拝受シ深ク感ズルトコロアリ兹ニ謹ミテ私財ヲ献ジ(略)

とあるから、誰か篤志家が個人で再興したんでしょうか?

左手に無名灯籠。二つ穴。

──石燈籠の常道、東∶丸-正面∶格子-西∶三日月という形式を外してる。ありそうでないシンボル……と記憶します。

手水の右手傍に、元の祠らしきものが並置されます。でも形は留めない。

宮全体は、はっきり海方向を向く。西北西。これだけが、痕跡と言えば痕跡か。

バス停・小野津。1444。

再び雨足が増す。今日はやはり打ち止めにしておこう。南本線で帰還とする。

1446、ほぼ定刻乗車。

伊実久 そして五つ鼈を見に

伊実久。

1450、厳島神社(→GM.)を視認。鳥居から二段になって奥に塔のようなものが立つ。

ここは訳が分からない場所です。神社東南東2kmには平資盛招魂碑(→GM.)。鎮西八郎・源為朝の小野津・雁股の泉から2km南南西の位置です。南島で源平合戦でも勃発しそうです。

なお、神社北西500mに東日本大震災漂流漁船(→GM.)が観光名所になってます。地震関係への鎮魂はともかく、色々と漂着しやすい土地なのです。

「イシャニク」ともいい,伊佐根久とも書く。奄美諸島北端,喜界島北部の段丘上に位置する。〔角川日本地名大辞典/伊実久【いさねく】〕

「シイ」ともいう。奄美諸島北端,喜界島最北東部に位置する。昔の集落は現在の位置より北のアタイジにあったと伝える(喜界島古今物語)。壇ノ浦の合戦で敗れた平家一門のうち,平資盛が手兵200人とともに地内沖名泊(おきなとまり)に上陸したという。〔角川日本地名大辞典/志戸桶【しとおけ】〕

赤連で下車。1502、図書館へ。

あ!エスペランサが開いてるじゃん!──と入りかけたけど……「島外の方お断り」でした。

図書館はかなり高台。この辺が、公共施設の集住地になってるらしい。

さて何しに来たかといえば、小野津の八幡神社の案内板にあった「五つ

学芸員さん「小野津の5つ鼈は今は埋文の方にあるんですよ」

──確かに、後で確認できましたけど、2016年「広報きかい」には「埋蔵文化財センターにて展示中」として掲載されてました(今でも公開されてるかは不明なので要確認)。

5つのカメは、短く言えば昔々に小野津に漂着した5人の子どもが、各々1つずつその母に持たされた魔法の器という。長く言えば、下記展開参照。

ムヤも隆起も知らなかったので

この時、「ついでに」見た展示物の中に、上記「厨子甕」を見つけて、撮影してます。「風葬したあと,骨を拾って(略)納めたらしい。」

喜界島の葬制 昭和41年(1966)4月町営火葬場が開設され,それまでの土葬から一挙に火葬になりました。

城久遺跡では,土葬,火葬,土葬骨の再火葬,がみられます。

古くは自然の洞などでの風葬(ムヤ)でしたが,薩摩時代以降は土葬に,更に墓石を建てるようになりました。いずれも殆どは数年後には洗骨をしました。

今でも島内の洞などに骨をおさめたカメを見ることが出来ます。[案内]

「風葬までは沖縄と同じ。ただ『ムヤ』という言い方は聞いたことがない。

洗骨も沖縄と同じ。」と当時メモってますけど──単なる無知でした。前章で見たように、この日午前中の帰路に浦原T字で見たのがまさに、ワシがこの旅行で唯一見つけ得た「ムヤ」でした。

「喜界島の地形生成は河岸段丘が何段階にも渡り隆起したためで、現・海抜200mの百之台は10万年前のサンゴの石灰岩という。」とここの模型を見てメモしてます。

地学的に極めて稀有な喜界島の隆起については、既に何度も触れました──というかこれ無しに喜界島の地形は語れない必須事象でしたけど──当時はやはり無知でした。

「川嶺から城久辺りは地質的に石灰岩層の亀裂部に南から泥岩が入り込んでいる唯一の場所です。」とメモしてます。この点は、今も他資料では確認できてません。この認識が正しいなら、あの遺跡が城久にある事実には地学的根拠がある可能性があると思うんですけど──地学的因果関係の仮説を思いつけずにいます。専門の方のお知恵を拝借できれば……。

はりつるまさき らんたな ひめたつなみそう

何度か見かけたあの赤い小さな葉を付ける草は「ハリツルマサキ」(ニシキギ科)。葉の腋にトゲがあるという。

ただ──後でよく見てると、ワシが見たのは次の「ランタナ」ではなかったか、という気がしてきました。

後掲喜界島サンゴ礁科学研究所には、固有系・外来系とも他にも多種の紹介があります。島の自然は、現代のパワーの前には極めて脆弱です。

もう一種だけ、喜界島にしか存在しない植物を紹介させてください。

夜光貝 麻酔 ダイナマイト

「貝の道」仮説──文化論としての──に初めて触れたのも、この展示でのことでした。次章で特論にしてます。

貝の道(略)近年,喜界島でも発掘現場でヤコウガイなどが多く出土する遺跡の調査を行っており,今後の調査成果が期待されます。[案内]

喜界島には、幾つかの「危険」な漁法が存在したらしい。割と堂々と展示されてました。

ミッチャルー漁

小魚を麻酔にかけ,活動が鈍くなったところを捕まえる漁。

麻酔草・ミッチャルー(和名・ルリハコベ)をくだいて汁を出し,潮溜まり(タイドプール)にその草の汁を流し込む。(略)他の漁毒として,イジュ(皮),サンゴジュ(葉)が知られている。[案内]

ダイナマイト漁

戦後(1945年以降2〜3年)ダイナマイトを爆破させて大量の魚を穫ることもあった。

戦後の混乱期でダイナマイトがたやすく入手できたのであろう。

危険な漁で実際命を落とす人もいた。

現在は固く禁止されている。[案内]

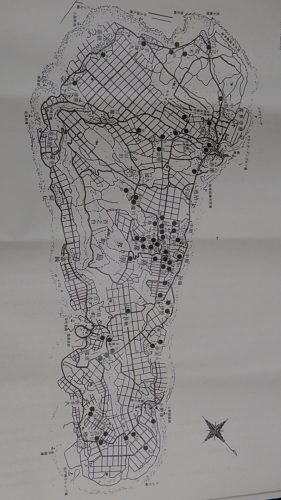

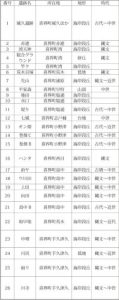

四半世紀前の遺跡図

1600から図書館へ移動。

結果として、「喜界町誌」(喜界町誌編纂委員会,喜界町,平12)を読み込むことになってしまいました。城久遺跡発掘前の史料なのでどうか、と眉唾で読み始めたけれど、むしろ浮かれがなくて基本に帰れました。──対する喜界後の議論は、次章特論に回してます。

※まだ城久遺跡は記述されていない。

城久を除く(∵町誌刊行前)の遺跡の半数は、中間〜坂嶺、南だと大朝戸の周辺に集中します。

──これを21年後刊行の遺跡報告時点の下記図と比べてみると面白い。

比重が移動してます。多分、単に開発に伴う調査が多く、勢い中心部の湾エリアに集中していた発掘域が、喜界島には凄いものが埋まってる、という認識が共有されるにつれ、周辺域での調査も重視され始めた……ということでしょう。

つまり、要地としての喜界島は掘り出し始められたばかりなのです。

さてと明日は何処行こう?

当時、城久への緩斜面のベクトル、という妙なことも考えてます。

「先の地形図を重ねて考えると,要するに,中間-中熊-坂嶺の海岸沿いから,島中-大朝戸方面を経て,少し西に曲がり城久へ,さらに東に曲がり自衛隊通信基地までのS字が,緩斜面を成して続いている。これが中世以前の喜界島の海岸通りのメインストリートだと思います。城久はその門前町。」

「中世末の白水の勝連屋敷や現代の湾に捕らわれてしまってた。小野津は東部の,荒木や手久津久は西部の玄関で,かつ南海岸の白水と同じく後世に開かれたばかりの『新港』だと考えていい。」

では──喜界島の時空全体におけるコアとはどこでしょう?つまり最終日にどこを回るべきか──その夜は頭を悩ませることになりました。

勝連が 船遣れ

船遣れど 御貢(みかまへ)

喜界(ききや) 大みや

直路(ひじゃぢ) 成ちへ みおやせ

又 ましふりが 船遣れ

[おもろさうし巻13∶ふなゑとのおもろ御さうし]

■レポ:旅の小野津びと

小野津小学校で見た濱上謙翠翁碑の製作者「全小野津字民 旅の小野津びと」は、前者即ち後者∶小野津民は全て旅びと、と言っているのでは流石になくて、ヒーローたる後者とその予備軍としての前者、というニュアンスでありましょう。……というのがこのレポの結論です。

ただし、「旅の小野津びと」というのは、華「小野津びと」の団体名でもありました。

団体「旅の小野津びと」小史

発足当時の会の目的や活動状況についてみておこう。当時の会則25)によれば,(略)会の事業として,次の3点が掲げられている(会則第10条)

1)通信連絡の機関として毎月1回会誌を発行し全会員及び小野津字各戸学校並びに保食,八幡両神社へ送達すること。

2)会員相互の慶弔。右の金額は参円乃至捨円を標準として其の事情の如何に依り会長之を決定す。

3)保食,八幡両神社の大祭には神前の御供物を献納し並びに小野津字敬老会にはその都度相当の慶祝品を贈呈すること。〔後掲田島1990a〕

後掲田島は、この組織を詳細に研究してますけど──小野津(小)学校と保食・八幡両神社の三カ所は、会則にも明記される活動中心でもあるらしい。

また、小野津びとの「旅」先としては、下記によると理想的にはアメリカが構想されてたようです。

世は明治,大正,昭和と変わりゆけど小野津ぴとは昔から浜上謙翠翁を始めとして海や船や海外に非常に縁が深く,若者達が大正の初期頃より

北米に渡ったり,向こうでがっちりと働いて郷里に沢山送金するので,小学生の頃よりアメリカ行くのを志して居りました(6)〔後掲田島1990b〕

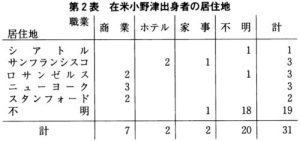

田島は実際の居住人数をカウントしてますけど、これによると三十人余。ただし、うち約6割の職業が「不明」です。下記記述によると、どの部分かは多様でしょうけど……多少なりとも密航色を帯びていたみたいで、「言いたくない」人も多いことを考えると、実人数は遥かに多いのでしょう。

※「郷土史」16)文園彰編(1939):郷土史(非売品)。なお,1980年代に「郷土史」復刻版が5名の発行責任者により企画,発行された。

それは第1次世界大戦前後におけるアメリカ社会の好景気に引き付けられたという側面が大きいであろう。当時は,日本でも「第一次欧州大戦の日本歴史に残るあの好景気は,それこそ,一夜にして数万の金を儲けると言った成金が生まれ,いわゆる成金なる新語を流行らせた程でしたから,何か世の中全体がうわついた時代」7)だったのである。彼らにとっては,景気の良い国アメリカへ行きさえすればよく,この点で「船乗り」の職はまことに打って付けであったと言えよう。アメリカへ行くために船乗りになった者さえおり,彼らは「アメリカコースのある会社ならどこの会社でもよく」8)仕事に就いてからもひたすら北米航路がまわってくるのを待ち,そのチャンスが来て「船がアメリカに着くと山へ逃げ,2~3日たって船が出たのを確かめてから街へ出てくる」9)のであった。

以上のことは,喜界島全体について述べた次の文章からも読み取れる。「阪神方面への出稼ぎ者は大阪鉄工所等工場労働者が多く,また下級船員として,内外航路の客船,貨物船に乗り込む者も多かった。中にはひそかに渡米を志し,密航に成功して現在米国で裕福な生活をしている者も多数ある。特に小野津方面にそれが多かった。初期の彼等の考えは早く金をためて故郷に帰ることであり,送金も多額に昇ったが,時の経過とともにアメリカに住みつくことになったのである」10)。ここには,密航に成功したあとの「金かせぎ」や「送金」の段階から,「住つき」の段階への移行過程についても述べられている。〔後掲田島1990b〕

7)前掲注4),192p

8)山元速雄氏からの聞き取りによる。

9)同上

10)竹内譲(1969):喜界島の民族{引用者訂正∶民俗},黒潮文化会,11p。

新八の教えを受けた小野津びと

翻って、かくも勇壮なる「旅の小野津びと」たちが一つの象徴としてきたのが濱上謙翠翁だったと仮定しますと──濱上さんを含む同時代の郷土の偉人たちが、その教えを受けたとする、即ち象徴の象徴のような薩摩藩士がいたらしい。

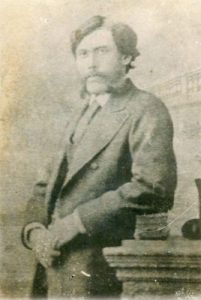

村田新八(1836年生-1877年没)さんです。

「村田新八の教えを受けた」とする人に前田盛秀という人もいて、こちらは村田と共に西南戦役に参加、田原坂で戦死。片倉鄭龍、熊谷誠輔の両軍医も同役に従軍しており、「村田党」が疑われます。

村田さんは、1862(文久2)年3月以降に島津久光から真木保臣・有馬新七らの京都挙兵(寺田屋騒動)の煽動を疑われ、西郷(→沖永良部島)と同時期に喜界島へ遠島。1864(元治元)年には赦免された西郷により強引に鹿児島へ連れ帰られてるので〔wiki/村田新八〕、喜界島滞在期間は2年に満たないはずです。

だから、実質の弟子だったかとうかはとうでもよい。余程に「村田新八の薫陶」は、喜界島の同時代人に神聖視されていたものと想像されます。

濱上さんは「海運業に先鞭をつけた」と評されます。その具体の貢献度は、唯一、鹿児島県の書類らしい次の資料にのみ、次のように記されていました。

1851(嘉永4)年1月3日 小野安民の長男として喜界町小野津に生まれる。 早くに両親を亡くし,やがて湾の浜上家の養子となった。喜界島に流罪(1862年(文久2年))になった村田新八の教えを受けたと言われている。

1890(明治23)年 ,郡役所の勧業課長であった謙翠は,郡内の産業特に糖業の発展に意を注ぎその著「大島郡状態書」には島民の生活状況や糖業の沿革, 概況,今後の方針などが記されている。 そして,この計画の実現には,航路をさらに開拓し,島の内外の物流によって島民の福利増進を図ることが先決と考えた謙翠は,1892(明治25)年の冬,官を辞し,海運業に打ち込み,航路開拓に尽力した。〔後掲鹿児島県〕

この「航路開拓」が具体的には、碑の「奔走明治二十七年興業株式会社ヲ起シ/汽船平安 海龍 萬歳等ノ船ヲ借リ 進デ南洲/隆盛等ノ船ヲ購ヒ島廳/元老 国会議員ニ謀リ遂ニ政府ヲシテ当初六十円ノ補助」とある活躍だったらしい。

さて、最後に濱上さんの碑そのものについてです。この碑は元々、名護湾の「蘭館」にあったと、鹿児島県資料(転載元∶趣味の喜界島史)は伝えています。これは多分、現在のらんかん公園(→GM.)。白人技師の宿舎の洋館※があったために島の人から「蘭館」と呼ばれ、それが地名になってしまった景勝地です。

それがなぜ、いつ小野津小学校へ帰郷するに至ったのかは、ついに分かりませんでした。

[参考]『趣味の喜界島史』には ,謙翠の頌徳碑建設の経緯が述ぺられている。

建設の機運が高まった1913(大正2)年,郡内から寄付金を募り,翌年3月 26日には名瀬湾頭蘭館の地に文学博士上田万年の撰,陸軍大将大迫尚敏の題字による頌徳碑が建てられた。〔後掲鹿児島県〕