目録

浦原バス停の不思議なT字

〇948、バス停・浦原。サンゴとソテツに囲まれた環状地。中は二基の新しいお墓。見透かすけれど古墓はない。どういう感覚なのか、それとも古墓を合葬したのか?0953。

さらに墓が点在。その先にあった県道改修碑を読むと、県道拡張時に移されたものらしい。おそらく……この一帯が埋め墓(あるいは捨て墓)のエリアだったのでしょう。後日推定した詳細、巻末参照。

上写真の浦原バス停は、下記のT字路の位置です。

巻末でデータを収集し、一定の推測をしましたけど、この地点が喜界島独特のヤバヤ(≒風葬場)だったとしても──

誠に遺憾なから、既存手法の「沖縄X」(航空写真探索)ではまるでヒットし得ない場所です。よくよく見れば、集落が連続している中心部、最も交通の便も良いはずのこの位置が何故、野原のままなのか?という疑問は持てなくもありませんけど──「喜界X」の発見には自分の方法では不十分です。かつ、そういう探索対象があることを再認識させられた訳ですけど──それはこの自転車行の3年後のこと。今は先を見て行きましょう。

十時のチャイムが鳴り響き、久々の自販機。自転車を止め小休止。

田んぼの真ん中、黒毛で頭の赤い、知らない鳥が一羽佇みます。

1004、尾根が道近くで途切れてる。GM.を見ると……いや、上嘉鉄はまだ先です。

R619に、北側から台地がのしかかるような道。喜界島の東南海岸は、この圧迫感から逃れられない景色です。

1007「コナンテ○石の由来」と掠れた(でも年代は平成)の白い案内板。全く読めない。

──とメモってるけど、後でGM.の該当地付近を確認すると「フナンデー石」。そのクチコミに次のようなのがあり、まあ笑えたので要点だけ。

──何というか……GM.上で豪快に内輪受けしてる……んでしょうか?

……と思ったら、それはそれなりに地元の霊地らしい。少しセクシャルな伝承も含むので、下記展開内で一応整理。

しつる はてぃとぅ てくつくむんまた

1011、上嘉鉄集落は道路より南側にありました。その位置関係は、北では白水まではないはずです。

海から高地を隔てた、窪地のような場所。台風への備えだと想像されます。

古くは「しつる村」とも称し、シツル崎がある。

荒木 間切のうちで、ハティトゥという。琉球王国時代に設けられた崖墓は八基あり、石敢当(石碑)は二三体を数える。当初は海賊の襲来を避けて海岸から離れた丘陵上のエーバル、ウフドンムに島建てを行ったが、その恐れがなくなると現在地の方へ降りてきたという。〔日本歴史地名大系 「嘉鉄村」←コトバンク/嘉鉄村(読み)はてぃとぅむら〕

それほどの数の崖墓があるということは、多分、ムヤのあった浦原とは葬制が異なってます。集落の配置からも、「海賊の襲来を避け」た伝承からも、陸人度の高い集団の住んだ土地みたいです。

金久公園。「皇紀二千六百年記念」の碑が大きい。

しかもこれは……近年、建替えられてます。このタイプは初めて見ました。碑の趣旨からして、沖縄本島にあるような内地人の意向で建てたものではないはずです。

1017、十字路。直進。

1021。左手に小さな港と大きな公園。手久津久ムンマタ公園という。「てくつくむんまた」……どういう意味なのか想像もつきません。

この集落は──何だろう?

一見、喜界島循環線に沿って家が並んでるだけに見えるんだけど、この道の配置と、当面の目標にしてる朝戸神社の位置、何より巻末先史遺跡の配置(→喜界町教委図)から考えますと──手久津久の湾入から北西に、かつては潟が存在していたはずです。でなければ、これだけ密集する先史遺跡が、循環線道路域にどれも達していない理由が考えられません。

てくつく てぃーどぅく てんとう虫

バス停。ここには手久津久の読みを「てぃーどぅく」と記してます。到底、東アジアの言葉とは思えない響きです。まして語義など想像も出来ません。

石垣は……流石に阿伝を見てしまったからか、それほど圧倒されない。むしろ普通で安心しました。

雨に濡れた木花が美しい。

少し右手脇道へ。古井のある道。

この敷地割だと……共通井戸だったと推定されます。

けど──これが潟とすれば、余りに陸化が激しい。喜界島の隆起というのは、数万年でそれほど地表を変えるものなのでしょうか。

朝戸社の深紅の棟と空地

左手茂みの向こうに、ふいに顔を出しました。1032、朝戸神社。

手前の石垣はかなり古い。──自信はなくなってきましたけど、潟があったとすれば、ここがその最奥だった格好になるはずです。

右手に岩屋付きの祠。読めないけれど……?

榊あり。個人墓ではないけど、形はまさに日本の個人墓。池治と同じです。喜界島にはありがちなんでしょか?

真っ赤な本殿には卍マーク。なぜ?──どこかの時代に、寺に化けなければならなかったのでしょうか?

正面ガラス戸、しかもお花の装飾入り。横手にスイッチまであって、何というか……実用的です。

周囲の祠は先の岩屋だけ。

ただ、右手ガジュマル下に古井。供え物はない。何の取り合わせか、不明。

いや?この井戸のさらに後ろが、少し高い場所を含む無意味な空き地になってる。

──してみると、ここも元々はヤバヤ(風葬地)のような場所が、何かのニーズで寺社に化けた可能性があります。

ここの鳥居には、棟梁名が入ってる。技術を尊ぶ感覚がある──のか?いずれにせよ、瀬戸内では時々ある記銘です。

ゴマ∶国内生産量の6割が喜界島産

そその西側、海手へと古道らしき小径が続いてました。でも、今は荒れて海までは歩けないみたい。

墓前の展望台・手久津久公園でトイレを借りて鼻うがい、アーンド・タバコタイム。

ここの案内板に曰く「サンゴの石垣にはよくハブが住みつくといわれているが喜界島にはハブがいないので保存状態がよく……」──なるほど!サンゴの石灰質はハブが住むと、何が災いするのか劣化してしまうのか。詳しくは分からんけど、ありうる気がしました。つまり喜界島は、サンゴの石垣が長持ちする希少な島だった──?

黒シャツの二人の少年が……なぜか道路一杯に広がってランニング。

1106。お!通り過ぎかけてました。戻って左折。荒木集落へ。

荒木 とセサミストリート

右折、すぐ左折で登る。三叉路を右へ。

すぐ左。

荒木公民館に出たようです。この前の車道は「セサミストリート」。「ゴマのシーズンになるとそこら中にセサミストリートは広が」(GM.)るそうで、GM.に動画があります(→GM.)。ゴマを乾かすらしい。

恐ろしい道から十兵衛まで

で──どこへ向かったかというと、荒木のこの場所に「ウトゥルシミチ」という予備情報のない(ググっても情報なし)場所が存在したからです。

「恐ろしい道」でしょうか?

湾に帰着。

1128にはまだ準備中の札を掲げてた「十兵衛」さん。1132にはオープンしたしまして……三度目の正直で店内へ。

■レポ:喜界島 ヤバヤとムヤとゴマのしま

次のは観光ネットワーク奄美の喜界島紹介記事です。筆致から、多分、取材者は奄美大島出身の方でしょう。失礼ながら、民俗的な周辺知識はそれほどない方と思われます。

いきなり行ったのがムヤ。結果、翌日まで島を3周することになるのですが、島内のいたるところにありました。

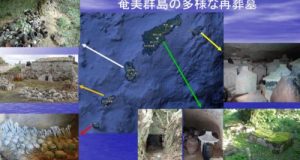

検索してみると、ムヤとは”喪屋”。「奄美に生きる古代日本文化」の解説ブログに説明がありました❲引用者注∶リンク切❳。奄美大島だと、宇検村佐念集落に「佐念モーヤ」というのがありますが、おそらく語源は同じです。形式としては砂岩(砂がサンゴの石灰で固まったもの)の小山の自然の洞窟が元で、人工的にくり抜いたものもありましたが、奄美大島だと笠利町の城間トフル墓、徳之島・沖永良部島のトゥール墓が同じような形態です。ちなみにトフルとトゥールは”あの世へ通る(穴)”という意味のようです。また、奄美大島の土浜には同じく砂岩が自然にえぐられた古い風葬場所だっと言われるイャンヤ遺跡というのがありますが、イャンヤは”岩屋”が語源と言われているようです。〔後掲あまみ便り〕

残念ながら、ナイチャーのワシも完全に初見の語句ばかりです。

とうやら……沖縄本島の「X」イメージに、あまりにも馴染み過ぎてしまってたらしい。つまり、琉球島弧の霊地は沖縄本島のそれと類似のものと信じ切ってました。──多分それは、「喜界島には旧文化の残存が薄い」とする意見と同等の感覚のものです。

でもここは奄美。琉球ならあるべき場所に、琉球と同じものがあるはずがない。まして行ったのは、奄美エリアでもとりわけ独自色の濃い喜界島、同じ眼鏡で沖縄Xを探す手法はナンセンスでした。「島内のいたるところにあ」る喜界ムヤに、はっきり気付いたのは、もちろん完璧に通りすがりの──本編冒頭のバス停・蒲原近くの例だけでした。

蒲原ヤバヤ

結論から書きます。その場所は、「蒲原ヤバヤ」と呼ばれる風葬地だったらしいのです。

嘉鉄 村の東に位置し、南東部は海に面する。北東部の浦原と南西部の先山の二集落からなる。浦原は上島 、先山は下島 ともいう。両所の間の海岸寄りの茂みの中に琉球王国時代から営まれるヤバヤ(風葬墓)がある。荒木 間切のうちで、慶安元年(一六四八)生れの道嘉は湾 村の浦原与人の女を母とするという(「勘樽金一流系図」奄美大島諸家系譜集)。〔日本歴史地名大系 「浦原村」←後掲コトバンク/浦原村〕

日本歴史地名大系はさらりと「風葬墓」と記しますけど──奄美エリアの墓制は極めてガラパゴス化してます。未だ不明確でデータを集積中のまま、消滅していこうとしている多彩な旧慣の中の一つで、詳しく判明してはいないけれど……日本の「野辺」とは異なるらしい。

まず、内地(日本)の村落と決定的に異なるのは、洗骨改葬を伴う行程の一部だということです。

また、喜界島の葬制のメインは「ムヤ」という横穴に収納する形のもので、それが金銭事情など何らかの形で収納場所を確保出来ない場合、ヤバヤという未収納の形態になる──とするのが定説のようです。詳細な論述は後に掲げます。

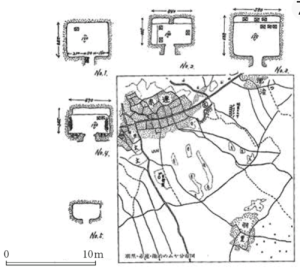

喜界島にはムヤと呼ばれる掘り込み式横穴墓が43ヶ所175基以上ある。

ムヤには厨子甕に加え多数の石厨子があるのが特徴である。

ムヤや石厨子は1680年代から作られ始め、1730~60年代にピークを迎え、それ以降は衰退する。〔後掲関根〕

17C後半から18C半ば──ということは、ムヤの建造は一世紀ほどの「ブーム」、あるいは強要だった可能性があります。この点からだけでも、むしろ収納しないヤバヤが喜界島葬制のメインと見る立場はないのか、と想像されます。

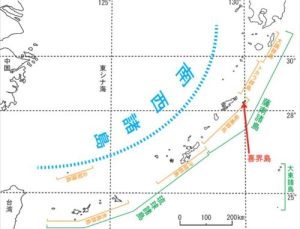

それはひとまず置いて、喜界島にはムヤだけで43ヶ所175基以上がある。まさに「いたるところにあ」ったわけです。具体の位置が次のマップには落としてあります。画素が粗く読めませんけど、とりあえず……全島的に存在し偏りが見当たらないこと、浦原の該当箇所にムヤがあったらしいことは確認できました。

新里論文∶既存研究紹介

以下、ムヤとヤバヤに関するきちんとした論述を読んでみます。奄美の葬制が多様であることは、ごく最近「発見」されたことで、その存在そのものの初出が江戸末期。つまり近代まで自覚されなかった「文化」でした。

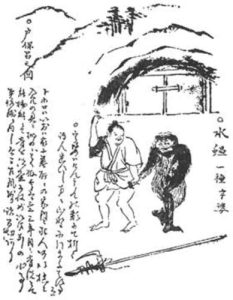

奄美諸島には、トゥール(ツール、トフル、トホロ)、モーヤ、ヤバヤ、ハヤなどと呼ばれる洗骨改葬を伴う伝統的な墓(以下古墓と呼ぶ)が多数分布する。江戸時代末期、奄美大島に遠島された名越左源太による『南島雑話』(名越左源太 国分直一・恵良宏校注1984)には、古墓に関する記録があり、解説図中に洞穴を扉で閉鎖した形状の「戸保呂(トホロ=トゥール、トフル)」が確認できる(図1)。〔後掲新里〕

【補論】薩摩藩士による幕末奄美の記録「南島雑話」

史料「南島雑話」の性格が興味深いので、以下少し脱線します。

上図には、左上に「戸保呂之図」の文字も確認でき、右奥(上)に洞窟タイプの墳墓が描かれます。ただ、出典史料の目的は右手前(下)の「河童」の記録です。

著者とされる名越左源太(1820(文政2)年生-1881(明治14)年没)は薩摩藩士。西郷隆盛と同じく幕末島津藩のお家騒動(島津斉興の後継者争い)に巻き込まれて流罪。(1862年沖永良部島)に先立つ12年前の1850(嘉永3)年に、奄美大島へ配流されます。ただ、1852(嘉永5)年に遠島状態のまま嶋中絵図書調方に任じられており、フィールドワーカーとしての評価は既に高かったようです。もっとも近年の研究では、元になった収集資料は、さらに20年以上前の1829(文政12)年に、御薬園方見聞役として奄美大島に派遣された伊藤助左衛門という人がストックしたもので、名越さんはそれを取りまとめた、あるいは転写したものとされます。「御薬園方」ですから漢方薬剤の専門家でしょうか。とすると、あくまで個人の趣味で収集した資料だったのでしょうか。

名越左源太の著作は正確には

今日、我々が簡単に手に取れるのは、1984年発行の東洋文庫版「南島雑話: 幕末奄美民俗誌」。原本は(詳細不明ながら)焼失したとされる。写本としては①東京大学史料編纂所が所蔵する島津家本、②同系統で奄美博物館所蔵の永井家本(東洋文庫『南島雑話』の底本)、③別系統の鹿児島大学本(『日本庶民生活史料集成』所収の「南島雑話」の底本)など。

「名越左源太関係資料は、名越家に伝えられた、薩摩藩士名越左源太時行(時敏。一八一九~八一)の史料で、左源太の遠島期の奄美大島に関する画稿や筆録で『南島雑話』のもととなったもの(「南島雑記」の草稿の「雑記下書」も含む)、遠島日記、遠島中・帰国後の書状(父親への発信分、知人からの受信分)などからなる。」

「『南島雑話』は、名越左源太の著述である「大嶹竊覧」「大嶹便覧」「大嶹漫筆」「南島雑記」と、「南島雑話」(一・二及び三の二冊)「南島雑話附録」の二類、六部七冊の総称である。「南島雑話附録」は、文政十二年(一八二九)、御薬園方見聞役として大島に派遣された伊藤助左衛門の著述を時行が転写したもので、「南島雑話」も、伊藤の著述をもとにしたもの、または伊藤の著述そのもの転写本と推定されている。「大嶹便覧」の稿本(鹿児島県立図書館所蔵)が残る。史料編纂所所蔵島津家本は明治時代に島津家に献上された浄書本で、同系本に永井家本(東洋文庫『南島雑話』の底本。奄美博物館所蔵)がある。草稿・稿本をもとに島津家本と別編成となすのが鹿児島大学本(『日本庶民生活史料集成』一「南島雑話」の底本)である。名越左源太関係史料には、左源太の著述した四本のもととなる画稿や記録が多数あり、『南島雑話』の成立を検討するための基礎資料となる。」

即ち、何人もの人々が先人の記録を再発見した結果、幸運にも現代に伝わった史料が南島雑話である、ということになります。

もっとも、どの方もあくまで奄美大島で活動されており、喜界島に渡った形跡はないようです。ただし、前掲wikiによると、南島雑話には島の知識人「柏有度」という人の記事があります。「砂糖車」というサトウキビの圧搾機の改良型を開発したと記されますけど、それを喜界島にも広めた、という記事があります。──ここでなぜ、ことさらに喜界島に触れているのかは定かではありませんけど……。

ムヤとヤバヤの発見

さらに喜界島の前記ムヤとヤバヤが文化事象として「発見」されたのは、何とごく最近、昭和40年代です。

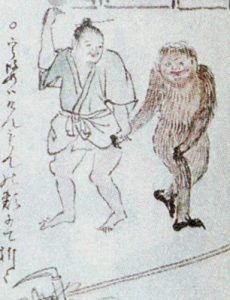

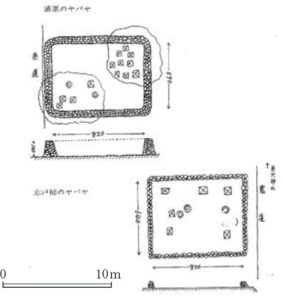

民俗学者の小野重郎(1968)は、喜界島で「モーヤ(ムヤ)」、「ヤバヤ」と呼ばれる古墓の構造的な差異を指摘し、モーヤを岸壁を掘り込んだ人工洞穴墓の一群、ヤバヤを石灰岩を利用した石囲い(平面方形)の中に茅葺の掘立小屋を建てた一群に大別した(図2-1、2)。両者ともにテラと呼ばれる蔵骨器が収められ、遺体安置所、遺骨の収納所、祖霊の祭場という3つの機能をもつという。喜界島ではモーヤを作ることができない人たちが仮にヤバヤを作るという伝承があることから時系列的にはモーヤ型の後にヤバヤ型が出現したと想定している。〔後掲新里〕

この小野1968研究を原型に、喜界島の葬制研究は始まってます。──ムヤ原型説の根拠を、小野は「伝承」であるとしますから、時系列はともかく、ムヤはヤバヤより上位層の文化と認知されていたと想像されます。

三島格の検証と奄美葬制分類

小野に続く奄美葬制研究者・三島格は、小野・原説の検証に努めました。モヤ先行説に関しては、構造的な観点から、小野説を否定して別系統説を唱えてます。

(続) 小野の見解を受けた三島格(1969)は、沖永良部島の古墓を考古学的に分類し、当該地のトゥールと呼ばれる古墓は隆起珊瑚礁の崖面を横穴式に掘り込んだもので、入り口と奥壁の長さが同じ(=入り口を作らない)ものをトゥール型(図2-3)、入り口が狭いものをモーヤ型(図2-4)に分類した。前者については、小野によるモーヤのように入り口を板戸で閉塞する仕様ではなくそれが解放される構造的な相違点から、トゥール型はモーヤ型に先行する型式とした。ただし、ヤバヤの特徴は構造的にモーヤからは直接導き難いことから、時間的な後出を認めながらも系譜は異なるとする。なお、奄美大島では平石を塚状に積んだ積石墓(図2-5)、徳之島では石灰岩の切り石を組んだ墓(図2-6)をモーヤと呼んでいる。いずれも海岸付近の平地に構築され、石積みによって墓室空間が設けられるもので、小野が検討した岸壁を掘り込む喜界島のモーヤとは立地および墓室空間の構築方法が異なる。ヤバヤに類似する石囲い墓は徳之島にも分布し、手々集落の例は按司墓と呼ばれている(図2-7)〔後掲新里〕

上記は三島がヤバヤ類似とする徳之島・手々の按司墓ですけど──この形状を見ますと、本編冒頭の蒲原のサークルに類似している……ようにも見えます。また、徳之島のこの墓は相当に

ただ、何せ奄美の墓制は多様過ぎ、周辺の論考は三島以降も百出してます。徳之島同様、どの島と喜界島の葬制が近似するのか、といった論考は中でも非常に興味深いけれど──形態学的なものだけに専門家にお任せするしか仕方がない。

(続) また、奄美大島には、石灰岩の板石を箱型に組んだ石棺状の墓が分布しており、これらは特に北大島に多いという(中山1988、図-8)。北大島では「ハヤ」と汎称され、共同体の祭祀を担うノロの墓との伝承が残るものもある(小野2019)。与論島では古墓のことをギシ(またはジシ)と呼んでおり(栄1964)、崖地利用のトゥールや平地の石組墓にこの名称が付されている(関根2024a)。〔後掲新里〕

小野恭一 2019「龍郷町芦徳集落のハヤ -シマの聖地と空間構造についての覚書-」『中山清美と奄美学-中山清美氏追悼論集-』 奄美考古学会 457-466頁

栄 喜久元 1964『奄美大島 与論島の民俗』

関根達人(編) 2024a『与論島の再葬墓』 弘前大学人文社会科学部 文化財論研究室

といった情報を収集した上で、再度本文の「喜界X」に戻ってみます。集落の連続が利便地に関わらず途絶えている、という形で、航空画像の分析からこの位置は特異点として抽出できないことはありません。当時その抽出ができなかったのは、「喜界X」≒ヤバヤのサンプル地点を知らなかったからです。

つまり、「沖縄X」はなお有効だけれど、フィルターは可変的である必要があります。特に「聖地」「霊地」の形状は土地によって非常に可変的で、他の土地のサンプルに引き摺られない方がよい。──これは中国・韓国・香港で、既に痛い目に遭ってきてます。比定すべきサンプルは、現地で五感により認知しなければロックオンできません。

従って、それまでの「X」は既存の旅行経験から仮定したフィルターで探していくしかない。この段階で、何度か空振りしながら、多分に偶然に恵まれて初期サンプルにたどり着く。この段階が、「

重要なのは、フィルター形成段階で既存の文化イメージに囚われず、五感を自由な状態に置くこと。サンプルとの遭遇は恩寵、という程の感覚で、知らない土地では無知な旅行者として歩き始めること。そんなところみたいです。

■レポ:てくつくとあらち 喜界の西の海

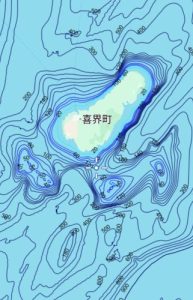

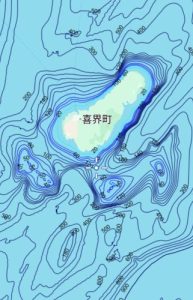

喜界島の時空において西の海がどんな意味を持つか──正直、よく分かりません。もちろん、奄美大島に近く、侵略者・琉球王国に面し、交易大国・中国の方向である、というのは確かてすけど──下記のような海底地形を前提にすれば、潮は読み辛い海に思えます。

(ただ、海面下に隠れたこの地形が、風は避けられずとも波を鎮める効果を持った可能性はあると思えます。)

だから、少なくとも地場の海民の協力がないままでは、外から近寄り易い海岸だったようには思えません。なので自然環境は一概に解し難いまま、手久津久と荒木という不思議な二集落に迫ってみます。

□レポ1:手久津久ニューヨークへの上陸者

日本歴史地名大系の記す手久津久の記事は、信じがたい難解さです。

荒木間切のうちで、ティードクなどという。伝承によれば、琉球の朝戸瀬戸・万の瀬戸という兄妹二神が漂流して当地沖のウガミ礁に掛かり、ハマンカー(小さい浜)に着岸、山手のデーバヤーという林の中に夫婦として住んでいたが、のち現在の手久津久集落の辺りに移住して開拓を始め、やがて島建て加那志とよばれるようになったという。海の神・漁の神とされるこの二神の墓はデーバヤーに設けられたが、のち村中央の

朝戸 神社の境内に移された。ノロの祭場ミヤでは動物供犠の儀礼であるハラタミが行われていた。元禄五年(一六九二)の喜界島帳留(列朝制度)に荒木間切与人の噯として「手久津村」とみえる。〔日本歴史地名大系 「手久津久村」←コトバンク/手久津久村(読み)てぃーどくむら〕

行政区としては荒木間切の一村です。しかも「手久津」村と、現・漢字記名より一文字少ない。音読「ティードク」の最終音が無視されてる訳で、政治的に弱小だけど民俗的に大きな集落と推測されます。

勢い、後ろから読んでいきましょう。ハラタミは全くヒットがありません。ただ、ノロの祭場「ミヤ」については奄美の宗教学で位置付けられてます。

さらに一つ、「ウガミ礁」はスキューバのポイントとして著名でした。喜界島から南西、距離は起点の違いで4kmとか7kmとか記されはっきりしないけれど──まず間違いなく、前掲釣りナビ君の海底地形の、手久津久沖・喜界島南西、二つ頂きのヒョウタン形の浅海地形でしょう。

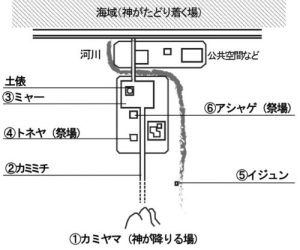

では例によって寄り道をお許し頂き、「ミヤ」を含む奄美の祭祀空間概念を引用しておきます。

【image】奄美大島の集落における祭祀空間の概念図

9)永田隆昌・高見敞志・松永達・九十九誠(2003):奄美大島における信仰祭祀の空間秩序:集落の空間構成原理に関する研究 その 2:日本建築学会計画系論文集 68(563),197-204

TK氏∶奄美市立奄美博物館 学芸員

概念図は押田ほかが永田ほか2003のものを発展させて、独自に製作したものとされます。

面白いのは、ミヤ≒宮の相似でお分かりのとおり、琉球神道のみならす日本神道の要素を少しづつ帯びていることです。

(1)カミヤマ(神山)(図-1①):神が去来する最も主要な聖地となる山であり,名称や形態に地域差はあるものの原則木の伐採や立入が禁止されており,禁止行為をすると祟りがあるとされてきた。通常「オボツ」山と呼ばれ,集落の背後にある。〔後掲押田ほか〕

上記カミヤマと下記カミミチは、多くの日本の伝統祭祀ても共有されるイメージです。例えば出雲大社の場合、旧暦十月に稲佐浜から「

違うのは、奄美の神は本来は海から来る神であるにも関わらず、山へ降りてからカミミチを通って来ることです。この導線は、琉球神道には希少だと思います。

(2)カミミチ(図-1②):カミヤマに来臨した神が山から集落に降臨する際に通る道。神聖な道のため不浄なことをしたり,日常使用することが禁じられている。この禁忌も集落ごとに異なる。〔後掲押田ほか〕

次が問題の「ミヤ」です。論文内では猫の鳴き声のように二文字目が拗音化して「ミャー」です。

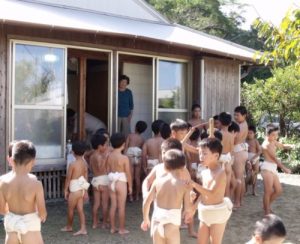

ここで、何と相撲をとる。

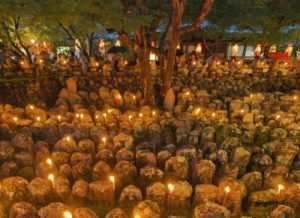

(3)ミャー(ミヤ)(図-1③):集落の中心にある広場。年中行事である八月十五夜と旧暦九月九日(豊年祭)には,ミャー内に土俵を設け,神に捧げるための相撲をとる。従来は豊年祭時に土俵を設置したが,近年は集落人口の減少並びに高齢化の影響を受

け,常設化されることが多い。〔後掲押田ほか〕

後掲南海日日新聞2019.05によると、奄美相撲は「シマジマ」(島相撲)と呼ばれた。大和相撲との最たる違いとして、土土俵ではなく足が潜り込むような砂土俵で、投げ技中心※、一本勝負ではなく三本勝負だったそうです。

協会相撲のドヒョウ(土俵)は今日のような土俵とは違っていた。ドヒョウの外枠は土を固めてつくられていたものの、俵の内側はかなりの量の砂が入れられていた。その厚さはくるぶしが沈み込むほどであった〔後掲南海日日新聞2019.05∶津波高志は協会相撲に出場した選手から証言〕

(4)トネヤ(図-1④):一般民家と同様の建築様式である「祭場」であり,トネヤの神という集落の神が祀られる。祭祀における唯一の男性神役の「グジヌシ」が管理に携わることが多く,グジヌシの住宅である例もある。なお,トネヤはノロの人数に左右

されるため,必ずしも1集落に1軒ではない。〔後掲押田ほか〕

「(5)イジュン」を最後に回し、トネヤとアシャゲを考えてみます。というのも、この二者はどうも同じく民家同等の建物。見た目だけだと今帰仁のアシャギに近い。ただどうやら、奄美のトネヤはノロその他神人の住処の場合が多々あるようです。ちなみに今帰仁で「トネヤ」というと、広場状の神の降りる場所を指します。分化の経路を脈絡のある理解がしちくい。

(6)アシャゲ(図-1⑥):ミャーに建てられる祭場であり,通常簡素な構造の建屋となっている。なお,本研究の対象地とした5集落では,40年以上前にアシャゲが消失し現存しないため,本稿で取り扱う祭祀空間より除外した。〔後掲押田ほか〕

奄美∶いじゅん↔沖縄∶イジュンガー

イジュンはさらに不思議です。下記を読むと、琉球での共同井戸に近いイメージです。押田ほかが書くように、現状からは祭祀の一部と見てよいかどうか微妙です。

(5)イジュン(図-1⑤):集落において清めの水とされる泉または井戸を指す。かつては集落の貴重な水源かつノロや奉納相撲の参加者が利用するなど,日常生活・祭祀ともに重要視されていたが,上水道の普及により地域での利用が為されなくなったことやトンネル掘削などの周辺開発によって泉が枯れる,などの理由から現状が確認できないものが多いため,本稿で取り扱う祭祀空間より除外した。〔後掲押田ほか〕

なお、奄美語の植物変容に関する語彙で「

また、「花崗岩台地の縁辺にはドリーネ地形が発達するため、水が豊富であることからため池が多」い徳之島の伊仙町では、単に池のことを呼ぶ一般地名としてイジュンを用いています〔後掲伊仙町〕。

最後に、沖縄本島では井戸(ガー)の若水を正月元旦の行事や出産時の産湯に使う時、これを「イジュン」と呼ぶ例があるようです〔後掲沖縄市役所〕。試みにGM.上で「イジュンガー」の語で検索すると、現時点で5件ヒットします。

これとは別に、伊是名島の最高所が「イジュン」と呼ばれたという伝えがあります〔後掲おきみゅー〕。尚円王はここで百姓をしていて、豊作が続くので他の百姓に妬まれ、沖縄本島に移って第二尚氏の祖となります。

島立て加那志のベクトル論

さて寄り道し過ぎて読者の皆様はまちろんワシまでが忘れてますけど……手久津久の日本歴史地名大系記事を逆に読んでいる途中でした。

手久津久始祖たる兄妹二神の物語「島立て加那志」の「加那志」は最大級の尊称で、よく拝みの冒頭で唱えられる「御主加那志」は琉球国王を指すから、まあ「天皇陛下」の「陛下」みたいなもの。

問題は「島立て」です。手久津久の集落だけの祖ではなく、喜界「島」の祖だと言ってるのです。

不思議な物語ですけど、妙にリアルな輪郭を伴います。竹内譲「喜界島の民俗」(1969)と奄美・沖縄民間文芸研究会(1984,昭59)のまとめた、この伝承のバリエーションがあったので、下記に掲げてみます。

①奄美・鹿児島県大島郡喜界町手久津久~『喜界島の民俗』(略)

①奄美・鹿児島県大島郡喜界町手久津久~部落内に朝戸神社というのがある。祭神は朝戸瀬戸・万の瀬戸という夫婦神である二神はもと兄妹で、沖縄に住んでいたが、漂流中に夫婦となり、喜界島に流れついて住みつくこととなった。手久津久村の開祖といわれ、同部落では島立て加那志といって尊んでいる。墓もあり、朝戸氏を名のる子孫も現存しているから、普通の人間であったに相違ない。ところが別の言い伝えもあって朝戸瀬戸は漁の神で、ニーヤ(竜宮)の神の弟だともいわれている。それで、ある人は朝戸瀬戸はもともと漁労生活を営んでいたが、それだけでは食べて行かれないので、水と農地を求めて移動し、手久津久に来て、現在の朝戸神社付近を中心に島立てしたのではないだろうかといっている。部落背後の山林中には泉があるが、一般の人はその水口に近づくことは禁忌とされた。迷信を利用する水源林保護の一策であったかも知れない。朝戸神社の祭礼日は八月十五日で、その早朝、神は海上を白馬に乗って来臨するが、これを見た者は死ぬといわれ、前田某の母がこれを見てから間もなく病気になって死んだといわれる。(『喜界島の民俗』)〔後掲TIDA〕

後半の聖地譚の中で、現代の来訪が「海上を白馬に乗って来臨する」ルートを採るのは興味深い。前掲「押田モデル」では空路で山∶カミヤマに下る来訪神ルートが、

主神二柱が、どこでどんな形態だったか、という視点から、ストーリーを以下のように四相に分解してみます。

海 ∶ニーヤ (海民?)◁攻撃

▼

沖 ∶ウガミ礁 兄妹

▼

浜 ∶ハマンカー (漂流者?)

▼

陸 ∶デーバヤー 夫婦 ◁追跡

→朝戸神社 →島人

地理的には極めてリアルな構成です。──デーバヤーは位置が不明ですけど、集落裏の泉のある林、ということは翌日訪れる巨大ガジュマル付近の可能性が高そうです。

その上で、研究会の収集した以下七話を「外伝」的に読んで検証してみましょう。

②奄美・鹿児島県大島郡喜界町手久津久~「奄美・沖縄民間文芸研究」第七号

③同上~(同上)

④同上~(同上)

⑤同上~(同上)

⑥同上~(同上)

⑦同上~(同上)

⑧同上~(同上)(略)

②奄美・鹿児島県大島郡喜界町手久津久~ウナリ・イヒリできてこの部落を建てたという。ハマンカーに上って、デーバヤーに暮し、骨はそこに埋め、位牌は神社に入れて拝んでいる。(「奄美・沖縄民間文芸研究」第七号)

③同上~沖縄から逃げてきた兄妹が夫婦になって井戸の中で生活していた。魚釣りが好きであったが、イカ、タコが邪魔したので、この神社の付近はイカ・タコを持って歩かれない。井戸は三ケ月みたいで、オミヤにある。デーバヤにあったのを終戦後こっちにお供してきた。(同上)

④同上~沖縄の人が島流しになった。同情した妹が一緒に舟にのってきた。着いた場所がハマンカー。そこから山手に向っていった、そこがデーバヤ。部落に移ってきた。兄妹夫婦になって、この部落はその子孫であるという。(同上)

⑤同上~沖縄の朝戸、瀬戸という兄妹が戦いで殺されそうになったのを船作る爺さんが丸木舟作って錨をつけ、一ケ月分の物を入れて島流しにした。手久津久の拝み岩に錨がかかり、風のためにハマンカーに流れてきて二つに割れた。デーバヤに松の木がたっていて、そこまで二人ではってきた。沖縄から追っ手がきたので二人は井戸に隠れて命を助かった。(同上)

⑥同上~兄妹がウツワ舟で流されてきて、デーパヤという山で暮していて、朝戸瀬戸に移り住んだ。井戸が二つあり、上の方を兄妹が下の方を供のものが使っていた。沖縄から追っ手がきたので二人は井戸に隠れて助った。手久津久のシマを作った。(同上)

⑦同上~戦争で沖縄からの兄妹二人が井戸に隠れていた。兄妹二人で手久津久を建てた。(同上)

⑧同上~沖縄から三人の兄弟とも、二人の女と一人の男の兄弟が流され、最初に城久に流れてきた。城久に兄弟と四・五名の連れがおった。兄は大朝戸、中は城久に、その弟が手久津久にきた。これが兄妹で夫婦になり、シマを建てた。これらの三人は海にくわしい方であった。(同上)〔後掲TIDA〕

まず、両柱の神さまたちは、追われて逃げてきて、喜界島に着いても隠れていた、というタッチで語られます。後世の琉球王国軍による侵略とダブルイメージになってる可能性も否定できませんけど、少なくとも日本神話のように降臨地を目指して降臨した、というのではなく「避難してきた」感じです。

もう一つ、兄妹神が近親婚して祖になった、というのは八丈島の丹娜婆伝説に似た近親婚始祖類型と思われます。この類型は日本内地に例が少なく、南太平洋諸族にルーツを持つ可能性が指摘されてます。

その認識の上で見ると、⑧の三地域漂着譚は面白い。兄が大朝戸、次兄が城久、末弟が手久津久です。これが当時の集落分布を指すと解すれば、次の川尻遺跡での指摘とまさに重なってくるのです。

川尻に人が居た三つの時代

上図を見ると、手久津久の山側には遺跡のベルトがあると言ってもよい。逆に遺跡のないベルトもあり、このエリアはある時期には潟だったのでしょう。

その中で最も発掘量が多いのが、川尻遺跡です。

川尻遺跡は出土遺物から①縄文時代後期,②9~10世紀代の古代末,③14-15世紀代の年代が想定される。

①の時期の土坑(SX)などの構築目的は不明である。近年島内の別地区の調査でも類似する遺構を検出しているため,類例調査など検討を進めていきたい。(続)〔後掲喜界町教委/第Ⅸ章総括/5 今後の課題〕

なぜ川尻遺跡の古代末の出土品が注目されるかといえば、奄美在地の兼久式土器が出土するからです。喜界島で古代・中世の発掘調査が実施された遺跡からは、奄美産の兼久式土器はほぼ出土しません。一方、城久遺跡からは越州窯系青磁や白磁、朝鮮系無釉陶器など奄美外の遺物がほとんどです。〔後掲喜界島教委/p6 第二章2節3.古代・中世〕

なのに、川尻遺跡からだけは、奄美の土器が出るのです。

(続) ②の時期は供伴する土師器・須恵器から年代観を想定している。同時期の島内には城久遺跡群が営まれている(城久Ⅰ期)ことから,本遺跡のように海岸付近の低段丘面には在地系土器である兼久式を主体とする人々が,台地の上には非在地系土器である土師器系土器を使用する城久遺跡群の集団が見られることとなる。これらの集団がどういった関りがあったのか,今後他地区の調査状況も踏まえながら検討を進めていきたい。

③の時期は近接する川寺・中増遺跡で大規模な遺構群を確認している。土坑墓や溝状遺構が多数見られ,段丘全体が一連の遺構群であると考えられる。どういった機能・性格などが考えられるのか,今後整理作業をとおして解明していきたい。〔後掲喜界町教委/第Ⅸ章総括/5 今後の課題〕

土器からだけ考えると、喜界島西岸の手久津久には近場を動く海民がおり、喜界島台地上の城久には遠海と交易する海民がいたことになります。喜界島教委の「これらの集団がどういった関りがあったのか」とは、つまり狭い喜界島内でそんな差別のある二集団が共存している状況が、とても想像できないからです。

その状況は、通常は互いに抗争するのが普通に見えます。

□レポ2:荒木ワシントンの「野呂」

手久津久と荒木の関係は、元、ニューヨークとワシントンのような関係だったらしい。後掲辞令書の「荒木間切手久津久」という表記がそれを象徴してます。

即ち、様々の意味で支配の中枢だったようで、その始まりは琉球王尚徳の上陸地だったことに由来するみたい。

「アラチ」ともいい,撲とも書く。奄美諸島北端,喜界島南西部に位置し,東は水天宮砂丘に接する。地名は,荒地に新地を得たことに由来する。地内には宇宿上層土器片・人骨を出土する荒木小学校遺跡・荒木農道遺跡がある。口碑によれば,海岸に文正元年琉球尚徳王軍侵入時の激戦地がある。集落南東の墓地は「荒木野呂 心玉円本照大姉 俗名泊野呂 宝暦四年」と銘記の墓がある(喜界島の民俗)。また,勘樽金一流系図には文正元年のこととして「勘樽金居住荒木間切花良治村伝称喜界島湾湊中山国之兵船襲来」と見える(奄美大島諸家系譜集)。〔角川日本地名大辞典/荒木【あらき】〕

和暦・宝暦四年は1754年ですから、その時代には荒木に野呂(ノロ)が住んだことになります。

俗名として記される「泊」野呂(ノロ)というのは、奄美群島を支配した琉球の「泊」地頭、というベクトルと重なり合ったものでしょうか?

それに先立つ約三百年前、文正元年=西暦1466年に、荒木の伝えでは琉球軍の上陸時の戦闘が行われてます。辻褄を合わせる趣旨か、通説の湾の御殿鼻・本陣説とは次のように接合されるらしい。これによると、琉球軍は(厳島合戦の毛利軍よろしく)奇襲上陸したことになります。

「撲」という漢字は、それを表現してると考えると非常に恐ろしい。「撲殺」「撲滅」の「撲」です。

15世紀中期の尚徳6年(文正元年),琉球尚徳王は喜界島からの朝貢が絶えたことを理由に自ら船50隻,兵2,000余を率いて喜界島を攻撃,島では湾の御殿鼻に本陣を置き,海岸に柵を設けて防戦したが,3月5日夜荒木海岸に上陸され,激戦の末降伏した(球陽)。この激戦の記憶から,慶長14年の島津軍の琉球出兵の際には島では戦わずして島津氏に降伏した。〔角川日本地名大辞典/喜界【きかい】〕

ところが、下記によると守将・勘樽金が荒木の

設置時期は不明だが、琉球王国時代にさかのぼるとみられる。成化二年(一四六六)に中山国の兵船(琉球の尚徳王の軍勢)が湾湊に襲来した時、勘樽金は荒木間切の

花良治 村に居住していたと伝える(「泉家系図」泉家文書)。正保琉球国絵図に「荒木間切」とみえ、アラキの訓が付され、間切高一千三二二石余。寛文八年(一六六八)の琉球国郷帳では田方九二九石余・畠方三七五石余、桑役一七石余。〔日本歴史地名大系 「荒木間切」←コトバンク/荒木間切(読み)あらちまぎり〕

だから、荒木が政治的中枢だった模様、という以上にはこの集落の性格は浮かび上がってきません。やや悔しいので、三相画像での分析を試みてみます。

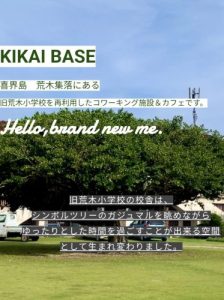

荒木間切のキカイベースへおりとーり

たまたま引用した県埋文の発掘地点∶荒木小学校は、2012年喜界町立喜界小学校への統合により閉校〔wiki/鹿児島県小学校の廃校一覧〕。2022(令和4)年12月から翌令和5年1月、喜界町が「旧荒木小学校観光・ビジネス拠点」として名称募集をしてるので〔後掲喜界町〕、十年近く引き取り手が現れなかったのだと思われます。

「キカイベース」と命名されたワーキングスペース兼カフェは、少なくとも2年前には活動していたことが確認されてます。GM.のクチコミも24年春頃まではあります。

本文の訪問以降の開店なので、お伺いしてません。次回訪問時まで存続してほしい……。

【三相画像×荒木】集落の輪郭の意味

荒木の集落には、池治に典型的だったようなコアを巡る圍のような円周構造は見えません。

代わりに、どの画像でも集落の輪郭が非常にくっきりとしていて、妙に平面的です。

稀有なのは、この輪郭が半世紀遡ってもほぼ崩れていない点です。これほど輪郭が固いのは、池治のように集落が中央から出来たのではなく、輪郭から先に出来たことを意味するように思えます。

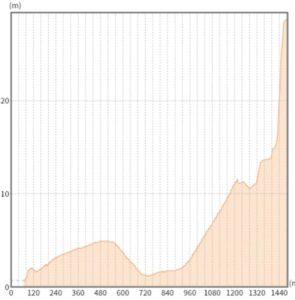

試みに、南端に当たる荒木崎からほぼ真北の集落北端、29.2mの三角点を結ぶ直線を引き、地理院地図で断面図を取ってみます。

このラインは公民館-郵便局-旧小学校の近くを通っていますけど、地形の盛り上がりはほぼありません。集落南北の10〜20m程度の微高地の方が、はるかに大きい。多分これは、集落全体がかつての湾だったことを示唆します。

その状況に近い地形が、3km弱北の喜界空港海側にありました。

この潟は、喜界島の大地形から言えば、赤連と並ぶ喜界島の二大砂丘・水天宮砂丘の西側の弧を成します。湾入が陸化した年代等は研究を見つけることができませんてしたけど、水天宮砂丘の形成期(後掲→中里編∶水天宮地質)と連動すると仮定するならば、数万年から、近ければ数千年前と見るのが妥当のようです。

さて本論になります。手久津久に関する最重要……というかほぼ唯一の史料のお話です。

辞令書2枚∶「金多羅」さんの出世記録

阿伝編で触れたノロ就任のものを含む、沖縄本島・首里からの辞令書群です。

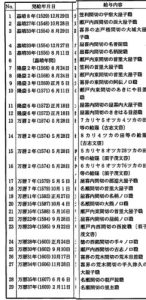

2004年時点の後掲高良さんカウントで、奄美関係29通が確認されます。うち喜界島関係が4通。後掲高良は、うち26・27の2点の荒木・手久津久関係分が加わっだ経緯を記したものです。

従来はそれほど重視されてなかった古文書類です。奄美で29通、うち喜界が4通というボリュームが過大なのかどうか、だから確たる評価がしにくいんですけど……少なくとも、喜界4のうち荒木2というのは多く、荒木が琉球側の窓口港なだけに政治的な意図を感じさせはします。

なお、26・27は、2002年の大阪古典会主催のオークションに奄美喜界島関係の歴史資料類として出品されました。後掲高良さんが首里城基金を有する財団法人海洋博覧会記念公園管理財団に働きかけて購入を試みたのを、「京都の大手古書店」が高額購入。なので後掲高良執筆時∶2004年時点では非公開でしたけど──同出品展示会を奄美史研究者の弓削政己氏が見て、その成果を「実見喜界島新史料」(沖縄タイムス2002年6月26日~28日)と題して発表し、内容は公開されてます。

A.1606年辞令書

そも、これら奄美の辞令書がなぜ注目に値すると見なされつつあるかと言えば──任命権者である首里(辞令中の「しより」)・尚王権の影響力を実証する史料と目されるからです。城久遺跡の発見以降、奄美・喜界に独立時代があったことが想定されるようになった(ために奄美側の「民族主義」も刺激された)結果、では

また何より、喜界島に関する文献史料は、それほどに皆無に近いのです。

史料A(前掲リスト27)の内容は、「荒木目差」職の某氏に対する「手久津久大屋子」職への昇進です。内容的にはそれだけ。──ついでに先回りすると、B辞令書はその3年前の手久津久掟→荒木目差への昇進辞令。時期の近さと、発見経緯から同じ場所で一件書類として保管された可能性が高い点から、ABで出世した某氏は同一人物と推測されてます。

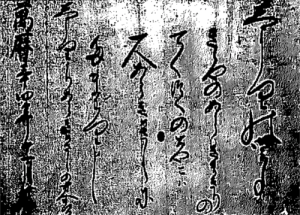

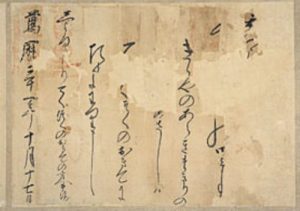

A 手久津久大屋子職叙任辞令書(1606年)

しよりの御ミ事

[印] きゝやのあらきまきりの

てくつくの大やこハ

一人あらきめさしに

[印] たまわり申侯

しよりよりあらきめさしの方へまいる

万暦三十四年十一月廿八日

〔後掲高良〕

なお、参考として、現史料保存者の九州国立博物館による文字起こしも併記しておきます。

志(し)よ里(り)の御ミ事

きゝやのあらきまきりの

てくつくの大やこハ

一人あらきめさしに

たまわり申候

志(し)よ里(り)よりあらきめさしの方へまいる

萬暦三十四年十一月廿八日

〔後掲九州国立博物館〕

※橋本雄(はしもと・ゆう)九州国立博物館学芸部企画課文化交流展室研究員による同文書の書き起こし

※原注∶しより=しゅり(首里、首里王府)のこと。

目差=間切の庶務管理者

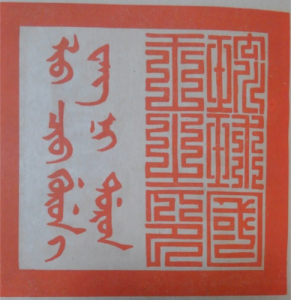

尚王権の他の辞令を読み込んではいにいので、特徴を見出すのは無理ですけど──B辞令書に比べると痛みの少ない状態で、公印は首里の本物だと専門家は見てます。

印形を拡大して検討すると、奄美地域によくみられる印影を朱墨でなぞったものでは

なく、オリジナルであることが明らかである。弓削氏は「原本」と説明し、小野まさ子氏に直に聞いたところでもやはり現物である。写真で見る限り保存状態はほによるぼ完全であり、紙に大きな痛みや文字の損欠は全く見られない。〔後掲高良〕

「奄美地域によくみられる印影を朱墨でなぞったもの」というのがむしろ気になります。事例を見つけられませんけど──そういう「公文書偽造」が流行るなら、当時の奄美で首里尚氏の威を借るメリットがあったということで、逆に琉球王権の威光のもとに組み入れられていたことを示すと考えられます。

なお、この辞令書での喜界島が「ききや」(きゝや)と書かれている点については、単に音の相似だけではなくて、「おもろさうし」ほかの史料読解上、次のような論理で通説視されてます。

『おもろさうし』巻一〇の四四のオモロに「きゝやの、おきしま」「きゝやの、もいしま」の名で登場し、『混効験集』は「きゝやの、おきしま」を「鬼界島の事」、「きゝやの、もいしま」を「返しの詞。鬼界島はむかし琉球のう〔ち〕なるゆへおもろにも有之と見えたり」と説明している。〔後掲高良〕

それならばなぜ「ききや」の「おきしま」と「もいしま」との対句になるのか?──後掲高良は「混効験集」の「返しの詞」記述から、表現技法だと捉えているようです。ただ、征服前に作られたかもしれない「おもろ」では喜界島の数や形は不確かだったかもしれません。

「……きこへおしかさ/とよむおしかさ/やうら おちへ つかい/又きゝやのおきしま/きゝやのもいしま/又おきしまにから/ひるかさりかち……」

ワシだけかも知れんけど……琉球島弧の中世歌謡を連続して聴いてると、ヤマトの文芸では体験できないヌメった言語の海に滔々と引き込まれます。ただ17C初の誰かの出世史料は、次の前史までがワンセットです。

B.1603年辞令書

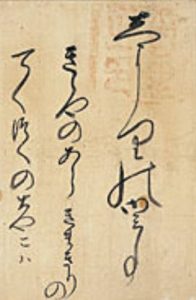

B 荒木目差職任叙辞令書(1603年)

しよりの御ミ事

[印] きふやのあらきまきりの

★損欠★めさしハ

一人てくつくのおきてに

[印] たまわり申侯

しよりよりてくつくのおきての方へまいる

万暦三十一年十月十七日

〔後掲高良〕

この辞令書については図録に写真がなく、朝日新聞の取材記事でもまったく取り上げられていない。(略∋上記原文)弓削氏はこれも「原本」だと言い、小野氏も同様に現物史料と見ているので、二人の観察に従って私も現物だと理解しておきたい。損欠部分のことを図録は「少痛み有」と説明したのだと思うが、弓削氏は沖縄タイムス掲載の文章においてその部分を「あらき」と補っている。弓削氏の想定は妥当であり、その理由は後に述べる。

(略)

辞令書中に「あらきまきりのてくつく」「あらきめさし(目差、あるいは目指とも表記)」(A辞令書)、「あらきまきりの〔損欠〕」「てくつくのおきて(徒)」(B辞令書)の文言は、間切・シマ制度を前提としなければ説明できない。したがって、B辞令書の損欠部分はそれに続く文句が「めさし(目差)」であることから、その箇所に入る固有名詞は確実にシマ名でなければならない。〔後掲高良〕

下記の通り手久津久掟→荒木目差→手久津久大屋子という出世コースです。ここでより普通に想定されるのは、欠損第二職を「手久津久目差」とすることですけど、上記Bの欠損行左にたまたま同じく「てくつくの」とあり、その間隔と比較すると欠損部が手久津久とは想定し辛い。

ただし、手久津久「掟」が荒木「目差」となりさらに手久津久「大屋子」となる、という人事ルートの存在は、手久津久と荒木が実質一体的な地域であり、かつどちらかと言えば

九州国立博物館・橋本さんは高良さんの至り得なかった昇進者の正体も、推測してます。喜界島白水・勝連家の「白水勝原一統」系図に記される「金多羅」(きんたら)という人物という。そうであれば、この旅行で伺った勝連家の主が17C初の荒木・手久津久の実力者として昇進してるわけです。

喜界島のある人物の、「手久津久掟→荒木目差→手久津久大屋子(大役)」という昇任プロセスが読み取れる。それでは、その人物とは誰で、そもそもこの文書はどこの家に伝わったものだろうか?当然この点が問題となる。

奄美に残る既知の著名な系図、「勘樽金(かんたるかね)一流系図」(喜界町先内(さきうち)の永(ながい)家の系図)には、このころ「荒木大役」職が頻出し、近世奄美史の研究成果によると初期の役人はおおむね世襲性であったともいうから、この永家ないしその傍流こそ、問題の辞令書(A)(B)を受け取った家ではなかったか?

豈(あ)に図らんや、もう一本の「勘樽金一流」系譜が存在したのである。喜界島の折田馨氏のご教示によると、喜界島白水の勝連(かつれん)家(現在は島外にお住まいと聞く)に「白水勝原一統」系図があり、一六〇六年ごろ、勘樽金の子、金多羅(きんたら)が手久津久大役に任じたというのだ(竹内譲氏の論著による)。これは間違いなく辞令書(B)の内容と一致する。系図の現物自体は残念ながらまだ世に出ていないが、この系図を有する勝連家に辞令書(A)(B)が伝わったことはほぼ疑いない。なお、辞令書(A)(B)とともに売りに出された近世薩摩藩時代の「知行目録」他一巻には、喜界島の大阿母(おおあむ)職(ノロ=女性の神職=の統括者)の継承をめぐり、明らかに勝連家に有利な内容の文書が含まれていた(こちらも九州国博に収蔵)。自家に有利な文書が残りやすい、という原則に照らせば、やはりこの勝連家こそ、辞令書(A)(B)を含む一連の「権利証文」を伝えた家だったのであろう。〔後掲九州国立博物館〕

けれども──白水のある早町付近は、既に見たように戦後まで喜界島のもう一つの核だった地域です。そのエリアから、なぜ西岸の実力者が浮上してくるのでしょうか?──それとも、距離はともかく、喜界島の島外出身家系は限られていて、琉球王国側は新征服地・喜界島の支配層を島外者にしたい必要から、別の地域にルーツを持つ勝連家を荒木に「誘致」したのでしょうか?

高良さんの次の指摘も併記します。どうも、喜界島の中世史には、何か強い政治的な偏向が働いた形跡が感じられるのです。──高良さんも書いているとおり「今のところ説明できる論拠を得ていない」ので、それが何なのか、という仮説に、遺憾ながらたどり着けませんけど……喜界島には絶対に何か、南東史を震撼させる何かがさらに眠っているはずです。

なお、付言すれば、面植約五六平方キロメートルの喜界島に五間切が存在することに着目しておきたい。喜界島より面積の大きい沖永良部島(約九五平方キロメートル)や徳之島(約二四八平方キロメートル)がそれぞれ三間切編成であることに比べると(与論島=約二一平方キロメートルの古琉球期の間切数は今のところ不明)、喜界の間切数は際立って多い。その状況に近いのは沖縄島の島尻地区であり、間切が稠密な形で設定されている。なぜこのような間切区分が行われたのか、今のところ説明できる論拠を得ていないが、留意すべき論点の一つである。〔後掲高良〕

【付録資料】南西諸島の諸島・群島・列島の名称と範囲

意外にもなかなか無いなので、転記しておきます。無い理由はハッキリしてて、研究者が内国史・奄美史・琉球史の各領域にナショナリズム的に拘泥してるからで、そこにワシみたいなヘナチョコ好事家が割込む隙が生じるわけですけど──本稿で琉球島弧とも呼んでる南西諸島の、主に先のナショナリズム的観点からの個別名称です。現実の歴史、なかんずく海民の現実感覚上は単に琉球島弧として映っていたであろう海です。