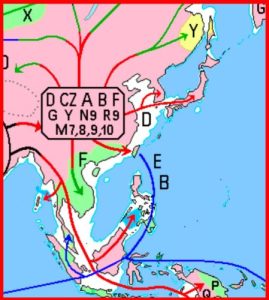

※6月に吹く風は夏至南風(カーチーベー)。6月の梅雨明け時に吹く南からの季節風です。太平洋高気圧に覆われ、1週間以上晴天が続きます。帆船で交易を行っていた時代には、中国→琉球、 琉球→九州へ向かう時にこの風を利用したと言われています※※。[沖縄・漢字の読み方知ってる?ニシが北?知れば知るほど面白くなる「風」編! | 沖縄リピート]

※※この説は、調べる限り琉球新報社「最新版 沖縄コンパクト事典」(2003年3月発行)のみの記述。ただし、気圧配置による強風・安定傾向は気象上の定説〔wiki/夏至南風〕。ただし、航海上は逆向きの風の時期が秋頃にあったことになっているけれど、それに該当する沖縄語は見出せません。

※※※夏至南風に類する沖縄語については石垣島地方気象台/季節の言葉(季語)と天気のことわざ(天気俚諺∶てんきりげん)に詳しい。URL:https://www.jma-net.go.jp/ishigaki/know/tenkirigen/index_TenkiRigen.html

|

夕刻の タイムリミット を聞きながら 往生際悪く最後 まで走りました。 |

目録

- 喜界島 焼きもち喰ふてナンバまで

- 受けついで群れなす戸数十八戸

- 文字はないけれど賑やかな祠

- 先内と中熊との間に緩斜面

- 中熊の古道が招く緑影

- 中熊の古道と郡奉行宿所

- 喜界町ため池ハザードマップ上の中熊

- 保食社よりブレーカー脱ぎ坂登る

- ■特論:喜界南征譚

- ■補論史料:沈括「夢渓筆談」の羅針盤記述原文

- 〉〉〉〉〉参考資料 ▼〔展開〕

支出1300/収入1381

▼13.0[244]

/負債 19

[前日累計]

利益 -/負債 321

五月六日(五休)

0710嘉偵製菓 喜界島名産 昔なつかしい焼もち 365

1149麺屋 双

背脂ニンニクラーメンBセット(ミニチャーシュー飯)650

2000 うさぎのよもぎもち370(湾448∶中山さん)

[前日日計]

支出1300/収入1385

▼13.0[245]

負債 85/

[前日累計]

利益 -/負債 236

五月六日(五休)

喜界島 焼きもち喰ふてナンバまで

〇710 嘉偵製菓 喜界島名産 昔なつかしい焼もち 365

何だコレ?

食べた途端に美味い味じゃない。カステラとクレープの間のようなパン系、沖縄の「ちんぴん」の類いかと思いきや……原料にはソーダが入ってるからふくれの一種でもあるみたいです。食感が特徴的で少しネトネトしてる。焼き目あり。生地の間の黒糖がジワジワと、苦味を帯びた旨味に変わる、という辺りは「ちんぴん」にも通じるんてすけど……。落ち着いた朝食になりました。けれど頭の中の?が止まらないままの最終日朝です。

雨雲レーダーによると──あと1〜3時間で雲は空ける。

出発。0835。

まだ微かに雨はぱらつく。一応カッパ代わりのウィンドブレーカーを持っていく。

0841、銀座ブックスを過ぎた辺り。霧雨が顔を冷やす。当面支障ないけど……もう少し降ると体力を吸われそうです。足そのものはまだ軽い。

一昨日の池治を過ぐ。

0853、バス停・先内(バス停記載「せんにえー」)。本日はここでウリハー方向へ右折します。

GM.(経路)

先内は、中熊集落の臨海部で、もしかしたらその位置関係(海際の先)の意の呼称かもしれません。

中隈 村の南西に位置し、海に臨む。琉球王国時代から役人シマとして知られ、永家(片倉家)は屋号をウフヤとするが、これは大親役(うふやく)に由来するもの。屋敷構えは琉球士族風で、近世には与人・横目の職を勤め、代々郷士格の家柄であった。その一統は平家落人の子孫といわれ、本家の屋号はナンバと称する。元禄五年(一六九二)の喜界島帳留(列朝制度)に村名の記載がなく、中隈村のうちであったと考えられる。〔日本歴史地名大系 「先内村」←コトバンク/先内村(読み)さんにえむら〕

受けついで群れなす戸数十八戸

車道からは山の中に思えたのに、ウリハーの先は平地になってて、しっかりとした集落がありました。

中間は島の北西部に位置し、北東は中熊、東は島中、南西は池治に接した字になります。集落は二つに分かれ、南西部が中間で、北東部が先内になる。

集落の聖地は池治との境に住吉神社がある。先内には保食神社がある。「喜界島みてある記」によると、先内に地蔵があり、平家来島の祭花良治に祀ったものを1693年に永家の祖が遷したという。(略)「クッビン神さま」といわれイボ知応の霊力があり、祭日は旧暦8月24日とのこと。〔後掲ハイヌミカゼ〕

なお「ウリハー」は前述ウリガーと同じ。単なる井戸ではなく、喜界島地下ダンジョンの入口です。

〇856、保食神社(先内)。

服が、かなりジットリ来ました。止まると降ってないようなのに、重い霧雨です。折角畳んだブレーカーを着る。見学しながら衣類を乾かそう。

角柱の簡素な赤い鳥居。右に案内板,左に百合。神体はお墓風。

添えられた銘は、案内じゃなくて「先内部落の歌」でした。

春風吹いて 和やかな

平和の里よ 先内は

祖先の遺産 受けついで

群れなす戸数 十八戸

互いに仲よく 暮らさなん

あ丶あ先内 我が里我が家[作詞 永正敏]

アニメ「宝島」に「亡者の箱までにじり登った十五人」※という挿入歌がありましたけど、具体に「十八戸」と記すのも誇り高くも珍しい。また、その規模を「群れなす」と表現する感覚も往時らしくて好い。

文字はないけれど賑やかな祠

供え物は多い。

正面の穴に木材が嵌め込んである。祠の天辺は四角錐に尖る。

文字はないけど賑やかな祠です。

ぐるりと囲む、70cmほどの高さの台があります。そこにさらにソテツか生えて分かりにくくなってますけど、その土台は,よく見ると草木に絡まれた石垣らしい。

古い。

左手の林の、入口に看板「わくわくランド」。この看板に誘われて入って行くお子様が、年に一人くらいはいるんだろか……。

ここから東の中熊へは、なぜか直通の道がない。循環道へ出て入り直す。空に晴れ間。0914。

先内と中熊との間に緩斜面

緑の縁取り、赤紫の葉っぱ。アーティストが配色したような図柄。──ネット上ではついに見つからなかった。それに喜界島でも他の集落で見た記憶はない。知らない植物、固有種か?──と当時は思ったけれど、今AIに画像検索してもらうと「コリウス」※で、ガーデニング用の植物で、それほど強い植物てはなく多分土着はしてません。

車道からはよく分かりました。先内と中熊の間には畑地。それが段丘上への緩斜面に広がっています。なぜ、十分な広さがあるように見える海岸平地部に作らず、一段上がるのでしょうか。台風を恐れてでしょうか、それとも海賊を?→多分これが答え∶後掲

ここも先内と同じ道路構造です。バス停・中熊から集落中央への道へ右折。0923。

中熊の古道が招く緑影

左手に凄い道が、視界を掠めました。思わずブレーキ。

目的地・保食神社は、位置情報ではまだ僅かに手前だけど……歩いて見ようか。

旅行先での直感というのは、ケの時には想像しにくいもので──よく通りすがりの全く情報のないこんな道に踏み込む気になれたものです。我ながら。

喜界島、少なくとも中央部のこの付近は、ほんの少し前までこんな道で埋められていたものでしょうか。

〇930、三叉路。石垣の積み方からして、これは現代に分岐させたのではなくて、元からそうなってるらしい。

右手、というか道なりに直進へ。

中熊の古道と郡奉行宿所

中熊の地名は「なんま」を無理に漢字にしたもの。先述の先内・永家(片倉家)の屋号「なんば」に通ずる由来が予想されます。

西目 村の北西に位置し、海に臨む。西目間切のうちで、中熊とも記される。元禄五年(一六九二)の喜界島帳留(列朝制度)に西目間切与人のとして「中濃村」とみえるのは中隈の誤記であろう。享保一一年(一七二六)検地のため来島した郡奉行仁礼孫左衛門ら役人方は「中隈村」を仮屋にしていた(喜界島代官記)。朝戸 村の泉から流れるハアラを利用したが、浜辺の湧水場も干潮時には洗い場になったという。〔日本歴史地名大系 「中隈村」←コトバンク/中隈村(読み)なんまむら〕

郡奉行仮屋になった記録は、当時の喜界島の最大の旅籠が存した可能性を示します。

〇933、またも三叉路?那覇壺屋などに典型的な、意図的なT字とも見えるけれど、石敢當らしきものはありません。

左は尽きてそうなので、右手へ。現代家屋が見えてきました。

〇937、出口。沖縄本島的なX∶御嶽等聖地を少し想像しましたけど、単なる古道だった、と思われます。──この自分の記述からは、ムヤに類する場所も伺えませんけど、もしかすると二つ目分岐の左手がそうだったかもしれません。

喜界町ため池ハザードマップ上の中熊

ここの島の中世の道が偲ばるる──とか感傷的に締めれば問題はないんですけど──問題はあります。

上記の「古道」がどこだったのか、申し訳ないけれど、航空写真まで見てもさっぱり分からんのです。

沖縄Xの感覚で見る限り、面白そうな気配は感じられないのです。それにそも、先内と中熊の間の(縦の)無家屋ベルトは何でしょう?──先内は中熊の海側の一部だったというような伝え(前掲∶日本歴史地名大系/先内)からは考えられないほど、物理的に分断されてます。

このタイプの徹底した分断は、災害でゴソッと集落が消える想定が最も適合します。試しにググってみると、喜界町製作のため池ハザードマップのシミュレーションがありました。過去何度か甚大な被害を見せてる喜界島の災害の、どのくらいの要因比がため池ハザードなのかは分かりかねますし発表することでもないのでしょうけど──

西隣の仲間への水流を想定したのが上の図です。「上の当」ため池が決壊した場合、中間の山手側は直撃を受けると見積もられてます。

右上部を拡大したのが下図です。中熊地区公民館の南西に青い線が見えます。この川沿いに、過去、既に災害が起こった──海側の先内と陸側の現・中熊の中間地帯が一度物理的に押し流されたことが予想されます。

保食社よりブレーカー脱ぎ坂登る

白猫が飛び去る。

少し山手へ進む。中熊・保食神社。これはまた……神道とも仏教とも評し難い難解な社です。

〇939、保食神社(中熊)は、公民館みたいな建物の脇にありました。セットとしては、今帰仁の集落と似た公民館-社の対照です。

ただ、ここのは祠の穴にガラスが嵌めてある。

供え物は僅か、枝だけになった榊のようなものが両側の瓶

に差し込んである。蜘蛛の巣も張ってる。ただし賽銭の硬貨がやたら多い。

さて。

脇道はない。この道を登ることになるんだけど──キツそうね。ブレーカーを脱ぐ。

■特論:喜界南征譚

すみません。城久遺跡の謎を解いたものが見つからないので、以下、暴論を吐きます。御覚悟願います。

【安里論文】城久人は南へ行った

20C末に考古学の安里進さんが、形質人類学サイドの土肥直美さんとの対話をまとめた「沖縄人はどこから来たか」(ボーダーインク,改訂版∶1999年)の結論は、粗く言えば「色々なとこから来た」「一概には言えない」だったはずでした。

安里進「7〜12世紀の琉球列島をめぐる3つの問題」(国立歴史民俗博物館研究報告 第179集,2016)では、しかしながら、沖縄本島のグスク時代を惹起した勢力は、まず喜界島で隆起サンゴ礁上での農業体系を完成させた集団である、という論が展開されてます。この論文は安里さんによると、「安里[2010・2011ab]をベースにして大幅な加筆を加えたものである。」という。

この論文を主軸に、喜界島の城久遺跡建造勢力を巡る大状況を、素人の思い切りでもちまして、出来る限り可視化してみたいと思います。

奄美島弧文明黎明期の研究小史

やや論文っぽい体で先行研究紹介からですけど──沖縄本島の戦国=グスク時代の前が、単なる原始時代ではないものとして発見されていくのは20世紀も終わりになってからでした。

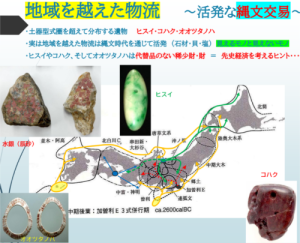

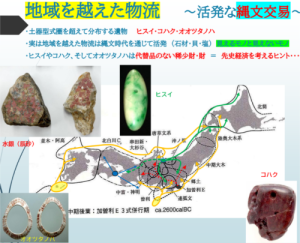

20世紀後半の考古学は,7・8世紀頃の琉球列島社会を,東アジアの国家形成からとり残された,採取経済段階の停滞的な原始社会としてとらえてきた。文献研究からは,1980年代後半から,南島社会を発達した階層社会とみる議論が提起されてきたが,考古学では,階層社会の形成を模索しながらも考古学的確証が得られない状況がつづいてきた。このような状況が,1990年代末~2000年代初期における,「ヤコウガイ大量出土遺跡」の「発見」,初期琉球王陵・浦添ようどれの発掘調査,喜界島城久遺跡群の発掘調査などを契機に大きく変化してきた。7・8世紀の琉球社会像の見直しや,グスク時代の開始と琉球王国の形成をめぐる議論が沸騰している。〔後掲安里,1枚目p391〕

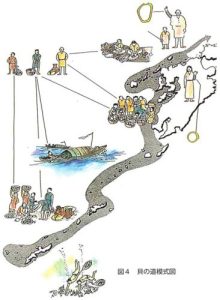

7・8C頃の琉球島弧は「貝の道」という交易路として、まず発見されます。けれどこのデッサン上ですら、交易主体は沖縄本島で、奄美にその姿を求める試みはまずなかった。逆に言えば、奄美を配役に加えた琉球島弧史は、まだ語られ始めて四半世紀を経たばかりなのです。

もっともこれは日本史に親しんだ方にとっては、当然に疑わしい絵柄です。何せ、漁撈の生業社会が既に交易路を持っていた、つまり経済社会に先立って交易ネットワークが存在したということなのですから。

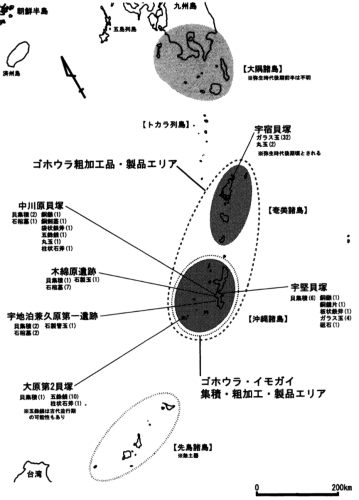

貝塚時代後期前半(弥生並行期)には,水稲作を基礎にした九州の弥生社会とサンゴ礁に囲まれた沖縄の島々との間に,ゴホウラ・イモガイを中心にした貝交易(貝の道)が展開した。貝交易は,文化的境界領域を越えて沖縄諸島の島々で行われていた。この交易から推定できる沖縄諸島の社会は,漁撈を経済的基礎にした小共同体に分散した原始社会である。木下尚子[1996:p. 539]は,貝の道は,古墳時代並行期には貝に限らず,琉球と九州の人・モノ・情報をはこぶ恒常的な交通網になっていったと考えている。

7~8 世紀(貝塚時代後期後半)には,大和国家がその政治的支配の外にあった九州島以南の島々に「朝貢」を促すようになり,日琉間に文化的境界とは別の政治的境界が発生することになった。(略)その頃の南島社会については,養老4年(720)の232 人の来朝と神亀4年(727)の132人の来朝が注目されてきた。多人数の代表を送り出すことができる南島社会が存在していたからだ。鈴木靖民[1987]は,8世紀の南島社会は地域によっては,原始社会から階級社会の形成へと向かう歴史的段階の入口にさしかかりつつあったのではないかとみる。山里純一[1999:p. 222]も『隋書』の流求を,王・小王・鳥了師といった統率者が存在する階級社会と理解し,流求は,沖縄本島に比定するのが最も穏当であろうとして,そうだとすると沖縄本島は原始社会を脱し階級社会にはいっていたことが知られると述べている。

しかし,文献研究が階層・階級社会論に傾斜していく一方で,沖縄考古学では,7~8世紀の奄美・沖縄諸島を,漁撈に基礎をおいた縄文時代的な原始社会とする見方が一般的だった。筆者[安里1991a:p. 22]は,この時期の遺跡の中には,グスク的な立地の遺跡や大型グスクと重複した例もあって,単純に牧歌的な漁撈社会を想定することはできないと指摘したものの,階層社会や階級社会の存在を裏づける考古学的証拠をつかむことができなかった。髙宮廣衞[1997]も,開元通宝と按司(地域領主)の出現をむすびつける議論を展開したが,多くの支持を得ることができなかった。〔後掲安里,2-3枚目pp392-393〕

安里 進1991a「グスク時代開始期の再検討」『新琉球史―古琉球編―』琉球新報社

木下尚子1996『南島貝文化の研究・貝の道の考古学』法政大学出版会。

髙宮廣衞1997「開元通宝と按司の出現(予察)」『南島文化』第19号,沖縄国際大学南島文化研究所

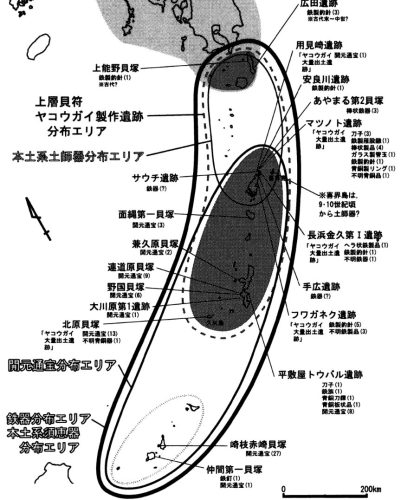

夜光貝掘って奄美史覆る

1990年代後半~2000年代初頭にかけて木下尚子と髙梨修のヤコウガイ交易論が登場し,貝塚時代後期の奄美・沖縄社会のイメージが大きく変わっていくことになった。1991年に奄美大島の土盛・マツノト遺跡でヤコウガイが大量に出土したことを契機に,交易という経済活動を軸に階層社会化していった可能性が論じられるようになってきた。(続)〔後掲安里,3枚目p393〕

「貝の道」から、その道を実際に往来していた商品に、つまり交通から経済に視点が移されていきます。商品は、6-9Cの国際通貨・開元通宝※からヤコウガイ、カムイヤキへと焦点を移していきます。

(続) 木下[2000・2002]は,これまで,遣唐使の漂着などで偶然に琉球列島にもたらされたと考えられてきた開元通宝が,琉球列島では久米島を中心に西日本の約5倍も出土している事実を明らかにした。そして,ヤコウガイが大量に出土した遺跡の分布も,開元通宝の分布とよく対応していることや,唐では漆芸の螺鈿材料としてヤコウガイが大量消費されていたことから,ヤコウガイを求めて渡来した唐人によって,その交易対価として開元通宝が琉球列島にもたらされたと考えた。日本でも,螺鈿の需要が9~10世紀にはじまり12世紀に飛躍的に増加して13世紀に至ることから,久米島や奄美大島のヤコウガイは,7~9世紀には螺鈿素材として主に中国と交易され,9世紀以後は奄美大島を拠点にして主に大和と交易されたと考えた。(続)〔後掲安里,3-4枚目pp393-4〕

木下尚子2002「貝交易と国家形成―9世紀から13世紀を対象に―」『先史琉球の生業と交易―奄美・沖縄の発掘調査から―』熊本大学文学部,117~144頁。

即ち、ヤコウガイが西の中国大陸の帝国内でも需要があり、ためにその購入代価として開元通宝が多量に搬入された、という主張です。もっともこうした需給関係は容易に疑えますから、これを否定する立場もあります。

逆に言えばマーケットの存在は、なかなか歴史の痕跡をとどめるものではありません。

そもそもここでなぜ、マーケットの存否が重要視されてるかというと──どうも、蓄財→貧富差→社会階級というマルクス的な社会発展構図を前提にしてるかららしい。つまり、中世社会を古色の階層社会と仮定し、そのような社会が成立する環境としての交易が最初に発生したのは何処か──というアプローチをしようとしてます。

ヤコウガイの道は西にも開いていたか?

安里-高梨の争点は、この交易路が西にも、即ち中国にも連なるかとうか、です。本「海域アジア編」的には大変な課題なので少し寄り道しますけど──喜界島に関する以下の論考には直接リンクしませんので──急がれる方はジャンプして下さい。

(続) 一方,髙梨[2000・2005:pp. 149~150]は,「ヤコウガイ大量出土遺跡」という概念を設定したうえで,奄美大島の7世紀前半~11世紀前半(兼久式土器段階)の「ヤコウガイ大量出土遺跡」でヤコウガイ製貝匙の未製品や完成品が多数出土していることから,ヤコウガイ大量捕獲の動機を貝匙製作の原材確保とみる。そして,「ヤコウガイ大量出土遺跡」は奄美大島に偏在するのであり奄美大和間のみでヤコウガイ交易はおこなわれたとして,久米島―中国間のヤコウガイ交易を全く否定するとともに,木下の研究を厳しく批判する。そして,貝匙は日本本土との交易品と推定し,螺鈿原材交易の前段階としてヤコウガイ貝匙の交易が開始されたと考える。具体的事例としては,韓国慶尚北道の池山洞古墳群(5世紀後半頃)出土のヤコウガイ製匙をあげただけだが,今後,日本本土からも発見例が出てこないとも限らないと説明する。そして,ヤコウガイ交易で入手した鉄器の所有をとおして,奄美諸島では階層社会化が進展していったと論じている。(続)〔後掲安里,4枚目p394〕

髙梨 修2005『ヤコウガイの考古学』同成社。

つまり、高梨イメージは奄美-喜界島エリアを一つの経済ブロックと見、そこからさらに政治ブロックに成長して沖縄を飲み込んだ、という感じ。ちなみにこの方は、東京出身ですけど、名瀬市立奄美博物館に本拠を置きます。対して安里さんは首里出身、浦添市美術館の創設に関わり、同浦添市教委などに従事。要するに、視座が奄美発か沖縄発かの違いが根本にあるように察せられます。

(続)しかし,「ヤコウガイ大量出土遺跡」は,奄美大島北部だけでなく久米島にも数カ所存在している。筆者[2004a]は,久米島にはより専業化していたと考えられる「大原ヤコウガイ加工場跡」(仮称)が存在することを紹介したうえで,周辺の島々や集落からヤコウガイを集積・加工し,これを唐や大和と交易してその交換物を再分配する交易システム(交易共同体)が成立していたと考えた。(略)久米島と奄美大島北部をヤコウガイ交易の「二つの口」としてとらえた[安里2010]。木下論文をふまえた拙論に対しても髙梨[2000・2005・2010]は大いに批判的だ。木下・安里と髙梨のヤコウガイ交易をめぐる論争の背景には,「ヤコウガイ大量出土遺跡」の認定方法,久米島の「ヤコウガイ大量出土遺跡」の存在を評価するかしないか,久米島を中心に出土する開元通宝などの評価のちがいがある。〔後掲安里,4-5枚目pp394-5〕

安里 進2010「ヤコウガイ交易二つの口と一つの口―争点の整理と検討―」『古代末期・日本の境界 城久遺跡群と石江遺跡群』森話社,161~180頁。

髙梨2000・2005前掲

髙梨 修2010「列島南縁における境界領域の様相―古代・中世の奄美諸島をめぐる考古学的成果―」『古代末期・日本の境界 城久遺跡群と石江遺跡群』森話社,85~130頁

ヤコウガイの道が西に開く事は重要か?

※原注 島袋春美2004「貝種別に見る奄美・沖縄諸島の貝製品」『考古資料大観 第12巻 貝塚後期文化』髙宮廣衞・知念勇編,小学館,223~241頁。

髙梨 修2005『ヤコウガイの考古学』同成社。

次の高梨整理「対日本交易論説vs対中国交易説」図式は、個人的には非常に分かりやすく思えるけれど、安里はこの図式も否定し、「二口」なのだと主張してます。

髙梨[2007]では,「古代並行段階のヤコウガイ交易論は,想定する地域から,筆者による『対日本交易論説』と木下による『対中国交易説』に整理できる」(p. 65)と述べている。

しかし,髙梨のこの論点・争点の整理は,木下や筆者の論文を正しく紹介していない。木下や筆者は,奄美大島北部に集中する「ヤコウガイ大量出土遺跡」に象徴される奄美と大和のヤコウガイ交易を認めたうえで,久米島を窓口にした中国とのヤコウガイ交易も展開していたと考えている。また,筆者は「ヤコウガイ大量出土遺跡」が「琉球弧全域に満遍なく認められる」と論じたこともない。「ヤコウガイ大量出土遺跡」が奄美北部と久米島の両地域に集中・偏在していることを前提に論じているのである。池田[2006](ママ∶2005が正)も,安里は「ヤコウガイ大量出土遺跡」が琉球列島全域に出現するという所論を発表したと紹介して拙論を批判しているが,これには二重の誤読がある(6)。「ヤコウガイ大量出土遺跡」について,髙梨[2002・2005]では,奄美大島5例,久米島2例(清水貝塚,北原貝塚)をあげているが,島袋[2004]は,奄美大島4例,久米島3例(清水貝塚,北原貝塚のほかに大原第二貝塚を加える)を認めている。髙梨[2005]によると島袋は,「筆者[髙梨:安里注]の遺跡分類を参考にしながら琉球弧におけるヤコウガイ大量出土遺跡を上げている」(p. 220)ので,島袋が認定した久米島の3遺跡は髙梨も承認していると考えておく。〔後掲安里,10-11枚目pp400-401〕

※参考文献) 安里 進1996「大型グスク出現前夜=石鍋流通期の琉球列島」『新しい琉球史像―安良城盛昭先生追悼論集―』榕樹社,7~26頁。

安里 進2004a「琉球王国形成の新展望」『中世の系譜 東と西,北と南の世界』考古学と中世史研究1,高志書院,215~242 頁。

池田榮史2005「兼久式土器に伴出する外来系土器の系譜と年代」『小湊フワガネク遺跡群Ⅰ』名瀬市教育委員会,134~148 頁。

島袋春美2004「貝種別に見る奄美・沖縄諸島の貝製品」『考古資料大観 第12巻 貝塚後期文化』髙宮廣衞・知念勇編,小学館,223~241頁。

髙梨 修2002「知られざる奄美諸島史」『東北学』Vol. 6,東北芸術工科大学東北文化センター,132~147頁。

髙梨 修2005『ヤコウガイの考古学』同成社。

髙梨 修2007「『南島』の歴史段階―兼久式土器出土遺跡の再検討」『東アジアの古代文化』2007年冬号,通巻130号,特集古代・中世の日本と奄美・沖縄諸島,古代学研究所編,大和書房,53~81頁。

ヤコウガイ論考における喜界島

ここまでヤコウガイ大量発掘論考が深掘りされてくると、ここに喜界島が出てこないけどいいのか?という論点が浮上してきてしまいますので、一応確認してみました。

喜界島のヤコウガイは「海水がやや冷涼なため真珠層の形成に時間がかかり、美しい光沢を帯びる」〔後掲風と光〕のだというから、クオリティは現代でも保証されてます。では出土品としてはとうかと言えば、2021年の長石の辻遺跡で発掘が報告されてます〔後掲竹中・鐘ヶ江〕。

2014 年 6月,竹中がウフヤグチ鍾乳洞を踏査した際,鍾乳洞の入口岩陰付近から風葬人骨片や敲打痕のあるヤコウガイの蓋を発見し,付近に埋葬遺構の存在が推測された.そこで,土地所有者である喜界町島中集落の許可を得て,2014 年12月24日から12月30日まで試掘調査を実施し,埋葬遺構の存在を確認した.〔後掲竹中・鐘ヶ江〕

本稿では次章で訪れる、島中のウフヤグチ鍾乳洞の観光開発時に発見された墳墓から発見されたものです。つまり、これからも発見される可能性があり、かつそれは埋葬時の装飾品だった可能性がある。既に見たように、喜界島では薩摩時代以降急速にムヤ(風葬)が拡大した模様で、竹中・鐘ヶ江も次のように述べているように、奄美島弧での多様な葬制により表出度が異なる可能性があります。

近世から近代になると,喜界島でもムヤへの洗骨改葬が行われるようになる.

先史時代から再葬の習慣があった奄美・沖縄ではあるが,この習慣は連綿と中世まで続いたのであろうか.中世で1度埋葬された遺体の骨を,別の場所などに再び埋葬する習慣(再葬)が確認される喜界島であるが,近世の石灰岩崖下を利用したムヤへの洗骨改葬の風習へと繋がっていったのであろうか.これを言い換えれば,今回の長石の辻遺跡の中世墓の人骨移動の事例は,先史時代以来の再葬の慣習に基づくものなのか,中世末からの石灰岩崖下のムヤへの洗骨改葬の先駆けとなる事例なのかということになる.〔後掲竹中・鐘ヶ江〕

冷静に考えますと──ヤコウガイの大量出土も定義不能なら、そもそも発見されている度合いが違うし、もちろん製品がどこへ輸出さらたのかも、確たることは何もない。中国やヤマトで奄美産と特定できる貝が多量に見つかる──というようなこともないのですから。

また、一つ前の時代に論点だった開元通宝についても、喜界島では1985年発掘の先山遺跡から発掘されてます(兼久式土器の主体層より下位から出土)。

実は安里論文の半ばは、中国ルートを否定する高梨論の批判に費やされますけど、本稿はそこには嵌らず、大局論を進めていきたいと思います。蓄財や貧富差の成立には、あまり意味を見出さないからでもありますけど──以上で前グスク代の奄美史の論点を荒く押さえたことにして、城久遺跡の位置関係の確認に移ります。

※原注 安里進・土肥直美2011『沖縄人はどこから来たか〈改訂版〉―琉球・沖縄人の起源と成立―』ボーダーインク社。

再考∶喜界島城久遺跡出土品の時空

出土品から見た城久遺跡の時代の不思議については既に一度見ましたけど、再度、安里により最新初見を押さえます。

発掘調査を担当した澄田直敏・野﨑拓司による現在までの調査結果[澄田・野﨑2007,澄田2010]を要約すると次のとおりである。

Ⅰ期―9世紀~11世紀前半。九州系土師器・須恵器・越州窯系青磁・白磁・灰釉碗陶器などが出土し,奄美の兼久式土器はわずかである。遺構は火葬墓のみで,建物遺構もほとんど検出されていない。

Ⅱ期―11世紀後半~12世紀。出土遺物が最も多い。九州系土師器・須恵器・白磁・初期竜泉窯青磁・同安窯系青磁・初期高麗青磁・朝鮮系無釉陶器・滑石製石鍋・滑石混入土器・カムィヤキなどが出土。庇付大型建物・掘立柱建物・倉庫などの規格性の高い建物群,土葬・焼骨再葬・火葬が確認されている。とくに初期の滑石製石鍋が大量に出土する。

Ⅲ期―13世紀~15世紀。口禿白磁・ビロースクタイプ白磁・竜泉窯系青磁・青花・カムィヤキが出土する。滑石製石鍋は激減する。〔後掲安里,5枚目p395〕

澄田直敏・野﨑拓司2007「喜界島城久遺跡群の調査」『東アジアの古代文化』130号,特集古代・中世の日本と奄美・沖縄諸島古代学研究所編,大和書房,46~52頁。

沖縄本島での政治主体の確立が想像されているのは、考古学的にグスク(砦)の建設が確認される12世紀頃から16世紀初頭まで。喜界島最盛期の11-12Cは、このグスク時代に隣接しているように見えます。下記の高梨「征服王朝説」は、ほぼその状況証拠だけを根拠にした「作業仮説」と捉えてよい。

(続)そこで,城久遺跡群と奄美大島を中心にした日本勢力が,琉球列島に南漸してグスク時代を開始させ,政治的社会を形成したと提起して,城久遺跡群を中心にした勢力による琉球王権の形成を示唆したのが髙梨である。

(略)髙梨[2009]では,「琉球弧では,11世紀代~12世紀代にかけて,喜界島の城久遺跡群を機軸とする人間集団の南漸が発生していた」(p. 119) と結論づけた。(略)九州勢力が南下して成立した喜界島・奄美大島勢力圏が,さらに南漸して琉球王国を建国する征服王朝的なストーリーを考えているようにみえる。琉球王国の倭寇建国論を展開している吉成直樹[吉成・福2007,吉成2010]も髙梨と同様な展望をもっているように思われる。(続399)〔後掲安里,9枚目p399〕

吉成直樹2010「古代・中世期の南方世界―キカイガシマ・交易・国家―」『古代末期・日本の境界 城久遺跡群と石江遺跡群』森話社,15~56頁。

吉成直樹・福寛美2007『琉球王国誕生』叢書・文化の越境16,森話社。

ただこれは、出発点と争点年代にややズレはありますけど、折口信夫の八代→伊平屋→馬天∶尚巴志遠征渡来説にイメージがダブります。なおかつ、この後で触れる安里説も、ほぼ同種のものと捉えられます。

【安里説本論】喜界島→沖縄本島 農業共同体南遷説

(続399)筆者は,城久遺跡群が,琉球列島のグスク時代の開始や琉球王権の形成に大きな意味をもつことを最初に指摘したという点で髙梨説を高く評価したい。しかし,グスク時代の開始と琉球王権の出現の問題は,日本勢力南漸論で説明できるほど単純ではないとも考えている。まず,琉球列島のグスク時代開始の基地となった城久遺跡群第Ⅱ期の勢力は,第Ⅰ期のような日本勢力だけではなく,宋商人や高麗陶工もかかわり,文化的にも独自化(琉球化)しはじめた集団であった。また,日本勢力南漸論は,支配者層の移動ないしは征服に重点を置いた議論のように受け止められる。

たしかに,髙梨が想定するような城久遺跡群からの支配層の移住があったと思われる。しかし,琉球列島では,グスク時代の開始とともに島々で農耕集落が急速に増大していくことから農耕集団の移住もあったことは確実だと考えられるが,日本勢力南漸論ではこの問題が考慮されていない。この点が,筆者が1990年代から論じてきた日本人集団の移住論と大きく相違する点である。〔後掲安里,9枚目p399〕

「大きく相違」すると安里が主張する点は、南遷集団が単純な日本人集団かどうか、つまりいわば渡来元人種の違いだけです。

安里は、出身母体上近しい「浦添ようどれ」のDNA分析での知見──初期琉球王権の多民族的色彩が、高梨(この点は折口も同様)のヤマト民族など陸人集団の渡来とは、違和感があることを感じているのだと思われます。※浦添ようどれのDNA解析については別掲。

浦添ようどれの調査で明らかになった,初期琉球王権形成への高麗や南中国との血の交流を含めた関与があったという事実もある。グスク時代の開始と琉球王権の形成の問題は,日本勢力南漸論で単純化せずに,多様な可能性を念頭に置いた調査・研究が必要だと思う。〔後掲安里,9枚目p399〕

最終的に安里が持ち出しているのは、隆起サンゴ礁型農業の喜界島における成功と、その拡大移植としての沖縄本島社会=グスク時代、というイメージです。この「農業開拓団」の側面が、高梨による単なる南方移動と一線を画す点になります。

安里準備仮説∶隆起サンゴ礁農法の先進性

安里説の最も苦しい点は、安里の唱える隆起サンゴ礁上での、いわゆる琉球石灰岩質での農業を、不適正又は遅れた農法とは見ず、むしろ特殊地質に適応した先進農法とする見方が、通説化されていないことです。

グスク時代の農耕技術とその特質について筆者は,1980~90年代に分析してきた成果を,1990b・1998 年論文に総括し,1993論文でも中鉢良護[1992]の批判に答えて詳論した。また,最近では,これまでの筆者のグスク時代農耕技術を低技術=低生産力でおくれていたと位置づけてきたことについて,視点を改め,琉球列島の風土に適応した複合経営と集約農耕として再評価した[安里2006a]。〔後掲安里,23枚目p413〕

安里 進1993「古琉球の水稲品種―中鉢良護氏の批判について―」『地域と文化 沖縄をみなおすために』第77・78合併号,地域と文化編集員会編,ひるぎ社,2~19頁。

安里 進1998『グスク・共同体・村』榕樹書林。

安里 進2006a「琉球・沖縄史をはかるモノサシ― 陸の農業と海の交易」『地域の自立 シマの力(下)沖縄から何を見るか 沖縄に何を見るか』新崎盛輝・比嘉政夫・家中茂編,コモンズ,156~172頁。

中鉢良護1992 「琉球の農業史の再構成のために―安里進の仮説の批判的検討―」『地域と文化 沖縄をみなおすために』第74号,地域と文化編集員会編,ひるぎ社,2~20頁。

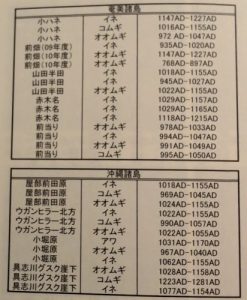

具体の年間スケジュールとして、安里は次のものを挙げます。──こうなるとちょっと専門家に評価して頂かないと、仮説の妥当性は判定し辛いけれど──安里によると、本土の大規模稲作ほどの生産力を欠く代わりに、台風等災害に強く安定的収穫を約束された農法であったという。

グスク時代の農耕の特徴を列挙すると,鉄製スキ・クワの欠如(ないしは未発達),鉄製ヘラ,牛踏耕,穂摘鎌,石灰岩台地でのムギ・アワ作主体,畑作・水稲・牛の飼育による複合経営,集約農耕,冬作システムなどである。このような農耕は,日本本土のような,鉄製スキ・クワで耕地開発を押し進めて生産量を増大させるシステムに比べると生産力は低いが,台風・旱魃による壊滅的な危険を回避して生産力を安定させることができる。琉球列島の農耕は,生産量の増大に向かわずに,琉球列島の風土に適応した安定的な農耕生産を目指していたと考えられる。

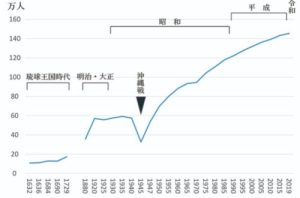

グスク時代には,この安定的なムギ・アワ畑作中心の農耕に支えられて,沖縄島中・南部の石灰岩台地や琉球石灰岩の島々を中心に集落が激増(図8),人口が急激に増大していった[安里1990b・(12)2011b]。〔後掲安里,24枚目p414〕

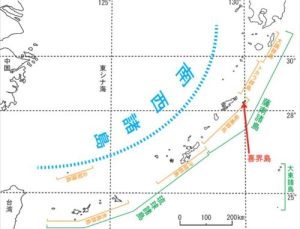

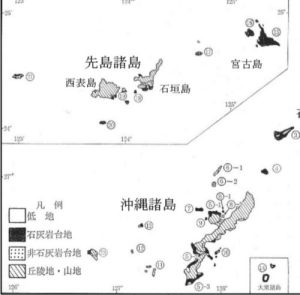

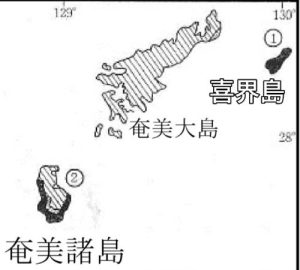

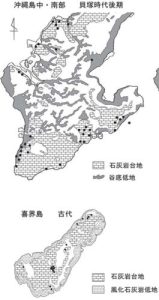

琉球島弧における隆起サンゴ礁の地質分布

では、これだけの島が並ぶ琉球島弧で、なぜ喜界島から沖縄本島へ「転作」があり得るのか。その点を、安里は琉球石灰岩土壌の偏在で説明します。

──なかなか琉球島弧全体の土壌図かありませんでしたけど、前掲の図を分割拡大して、以下示します。

決して、琉球島弧全てが石灰岩質ではないのです。島で言えば、北から喜界、徳之、沖永良部、与論、沖縄本島を挟んで南は宮古。本島(付近)では今帰仁から伊江島、勝連から宮城島、読谷から浦添、佐敷から喜屋武。

鹿児島、言い換えれば九州の火山灰に覆われた圏域は、農地としての共通性は見出し難い。基盤の岩質も花崗岩です。

最も自然な移住先・奄美大島の岩質を再度確認しておきますと──意外なほど石灰岩質に乏しい。これは、地学的に捉えると、隆起し続ける喜界島に対し、奄美大島は逆に潜り込みプレートが地上に残した付加体を主体にしているから……ということのようです。

奄美大島(加計呂麻島、請島、与路島を含む)は、主に新生代古第三期よリ古い時代の付加体から構成されておリ、プレートが潜り込む琉球海溝と並行に付加体が縞模様状になっていることが分かリます。徳之島は、奄美大島と同様の付加体に加え、北部には 新生代古第三期の火成岩が、両西部には新生代第四期の石灰岩(隆起サンゴ礁)が多いことが分かリます。喜界島、沖永良部島、与論島では、いずれも島の大半が新生代第四期の石灰岩(隆起サンゴ礁)に覆われていますが、沖永良部島では標高が高い箇所を中心に新生代古第三期よリ古い時代の付加体や火成岩が露出していることが分かリます。〔後掲環境省〕

中型以上の外航船登場までは、沖縄本島-八重山の交流は恒常化しない状況下で、喜界島で初めて成功した隆起サンゴ礁農法による爆発人口が流出しようとしたとき、かつ流出先でも同様の農法を継続しようとしたとき──その流出先は沖縄本島しかなかった。

これが、安里さんの喜界-沖縄本島農業移民仮説の根幹部だと、本稿では理解します。

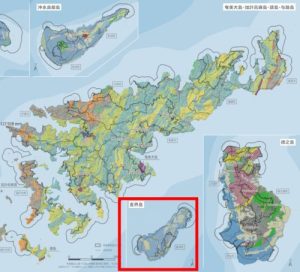

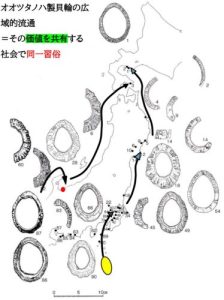

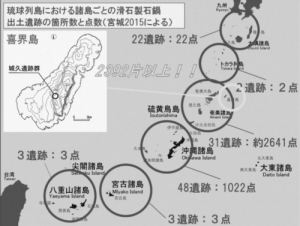

なお、上下は貝塚時代後期(≒城久遺跡Ⅰ期)とグスク時代(≒同Ⅱ期)の、沖縄本島と喜界島の土壌と遺跡分布で、安里さんが両地点と両要素の連続関係をイメージ化しようとしたものです。やや感覚的な納得になりますけど、喜界島で城久遺跡の位置が選ばれた理由(≒島最大面積の石灰岩平地部の上手)、及び北に起源を持つ移民団がなぜ沖縄本島の南部に回って拠点を構えたか(≒本島最大の琉球石灰岩域が南部)、などの諸点で整合が付けやすい漫画ではあります。

※原注 安里1990bは前掲

池畑耕一2007「考古学からみた喜界島」『古代・中世の境界領域―キカイガシマの位置づけをめぐって―』資料集,文部科学省科学研究費特定領域研究「中世考古学の総合的研究」(領域代表前川要中央大学教授)C01‒4[中世東アジアの交流・交易システムに関する新研究戦略の開発・検討]班(研究代表者池田榮史琉球大学教授),57~60頁。

沖縄県農業試験場1977『地力保全基本調査成績書(南部・中部地域)』。

【補論1】農業経営論傍証2論

安里さんは、近世〜現代の農業状況による補完的傍証を試みています。農業専門の方にはこちらの方が納得しやすいのかもしれません。付記します。

なお、最後の薩摩藩「覚」は出典を確認してませんけど、確かにそれらしい史料記述です。

小林茂[2003:p. 162・p. 181]によると,奄美諸島では,琉球石灰岩台地でのムギ・アワ畑作を主体にした集約的土地利用密度が高かった。喜界島・沖永良部島・与論島など,琉球石灰岩の島の土地利用密度が高く,そのなかでも最も高いのが喜界島だった。また,近世奄美の人口密度は,石灰岩台地が発達した喜界島が最も高く,同じく石灰岩台地の与論島と沖永良部島がこれにつづいたが,人口密度の高さは,石灰岩台地の高い集約的土地利用密度とむすびついていたと指摘している。

近世の奄美諸島では冬作システムの農耕が行われていたが,17世紀末の喜界島でも,麦作が主体で奄美・沖縄諸島と同じ冬作システムだったことが,元禄6年(1693)に薩摩藩から喜界島代官に通達された「覚」から確認できる。「覚」には,「一鬼界島之儀,麦作第一ニ仕,余島ニ相替,田方四五月植付,八月致取納由候,適植付候地方も,麦作刈仕廻,俄田地相拵候故,下地麁相有之」(13)とある。〔後掲安里,24-25枚目pp414-415〕

13) 「覚」は小林[1974:p. 12]から引用した。

小林 茂1974「奄美諸島における近世―明治期のイネ栽培の変容過程」『琉球弧の農耕文化―農耕の世界,その技術と文化(V)』農耕文化研究振興会編,大明堂,10~42頁。

小林 茂2003『農耕・景観・災害―琉球列島の環境史』第一書房。

対して、グスク期の沖縄本島について考古遺伝学が示しつつある南北諸形質のカオス状態については、やや筆が鈍いけれども、喜界島段階での混合が行われたと想定してます。

城久遺跡群Ⅰ期の200年前後の間に,喜界島島民と九州系集団との間で混血が進み,土肥が指摘しているような南島人の形質を残しながらも中世日本人の特徴をあわせもったグスク時代人の祖型が形成されていったと思われる。そして,城久遺跡群第Ⅱ期に,遺物構成における琉球化だけでなく,農耕技術,交易システム,ヒトの形質,さらには階層社会関係などを含めた広い意味での「グスク文化の原型」が成立したのではないかと考えたい。 一方,Ⅰ期~Ⅱ期におけるグスク時代的な冬作システム麦作の成立によって,グスク時代に琉球列島の石灰岩の島々で展開した遺跡の激増=人口増大という現象がまずは喜界島で発生し,これが人口圧となっていたのではないかと思われる。そして,11世紀における城久遺跡群の転換を契機に,農耕民と支配層の移住が,琉球列島の石灰岩の島々を中心に始まっていったのではないかと推定できる。

こうした「グスク文化の原型」を背負った城久遺跡群からの移住者たちが,琉球列島の島々で南島人と混血しながら文化的にも融合していくことで,琉球列島のグスク時代人やグスク文化の地域性(多様性)が成立したのではないかと想定したい。〔後掲安里,26-27枚目pp416-417〕

ただ通常、人口爆発が起こっている社会は外部からの流入を拒みます。流入後に人口が爆発したかあるいは──人口爆発しても本質的に外部流入を止めれない社会だったか。

隆起サンゴ礁上での農法を考案・実施したのが奄美海域の

以上の考え方を一文にまとめると、沖縄本島のグスク時代は、喜界島に陸上がりした「海賊」が、自ら創出した新農法を携えて南遷することで開幕した──ということになります。この場合、城久遺跡として残された彼らの拠点は、長期的にはいわば「新農法実験センター」のような時空だったことになります。

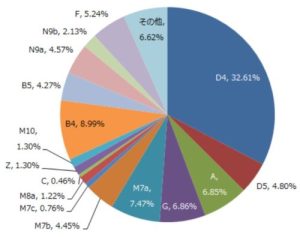

【補論2】浦添ようどれのミトコンドリアイブ

安里さんが上記論考の中で採用している、「沖縄人はどこから来たのか」共著者・土肥さんが関わった浦添ようどれの考古遺伝学の知見に、以下まとめて触れておきます。特に画期的な成果が得られているのは、4号石厨子の遺体からのもののようです。

初期の琉球王陵である浦添ようどれ[浦添市教委2005]の2号石厨子(15世紀)の成年男性も,中頭に近い短頭で低顔だが,丸い眼窩と著しい突顎という典型的な中世日本人の特徴があった。一方,4号石厨子(13~15世紀前期)からは,中国南部や東南アジアに多くて琉球・日本・朝鮮では少ないタイプのミトコンドリアDNAが検出された。土肥[2010:p. 58]は,琉球王国の成立に,日本,中国,東南アジアなど周辺諸国の関与を示唆していると考えている。〔後掲安里,21枚目p411〕

土肥直美2010「出土人骨が語る古琉球の人と生活」『沖縄県史 各論編3 古琉球』財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室,50~65頁。

ご承知の通りミトコンドリアDNAは、核のDNAより長期の系統を辿れる遺伝子です。これを辿ることで、人類の移動系統はかなり明瞭になってきて──

──上記Maulucioni図では空白の日本人のルーツについても、下記グラフのような割合を算出可能となり、多種の系統が流入したまま多分袋小路で堆積していったことが伺えるのですけど──浦添ようどれで検出されたのは、円グラフ左上に5.24%とあるFグループだったのです。上図でご確認頂ける通り、現・タイ-ビルマ付近に所在するミトコンドリアです。

・現国立科学博物館館長)が分析をおこなった 4号石棺の人骨から抽出されたミトコンドリア DNA解析で中国南部や東南アジアに多く見られるハブロタイプFであることを明らかにした。

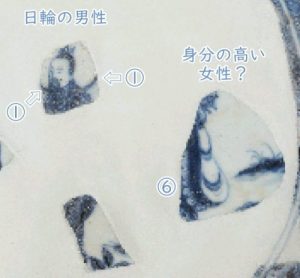

浦添ようどれ2号石厨子内出土の長頭・平坦な顔・極端な突顎(出っ歯、反り歯)と日本本土の中世人骨と同じ特徴を持った頭骨が、同時期の中国本土(元・明代)において同様の特徴を持った外来遺伝子の事例があれば、浦添ようどれの2号石厨子内から出土した頭骨は「地保奴」である可能性も考えられるが、第9図の「大合子蓋甲に描かれた地保奴の拡大写真」と、2号石棺出土の男性頭骨の特徴とされている極端な突顎(出っ歯、反り歯)などを見比べた場合、「地保奴」の可能性は低いようである。(略)次に篠田氏が4号石厨子内の人骨から抽出したミトコンドリアDNA解析得られたハブロタイプFは、中国南部や東南アジアに多く見られるタイプが2体あり、仮に地保奴の「妃」や「娘」の母方の遺伝子で中国南部(南宋の王侯貴族か、その末裔)のハブロタイプを保持していたとすれば、4号石厨子内(13051410 年)に収骨されていた2体は、地保奴の「妃」や「娘」であるのかもしれない。 (略)

最近になって時代は新しくなるが、土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアムの松下孝幸館長を中心とした調査チームが南城市玉城富里の厨子甕から、15~16世紀の西ヨーロッパ・中央アジア、朝鮮半島の母系を持つ人骨からミトコンドリアDNAを検出(註89)している。〔後掲沖縄県立埋蔵文化財センター(編集責任∶金城亀信),p17〕

-b.琉球新報「西欧系人骨 古墓群に/南城 1400~1600 年代、風葬か」2022(令和 4)年 5 月 21 日(土)総合(1)面。/「万国津梁」証左か/西欧系人骨 研究班が推測/南城市教委「価値判明させる」社会(25)面。

文中に登場する「地保奴」は、洪武帝に捕らわれた元帝国皇族で、同帝の怒りを買い琉球に流刑にされた、という記録のある人物。この当時、首里城・京の内から出土した元青花大合子の、辛うじて剥がれていない絵柄部に人物画があり、「これは地保奴だ!」という説が県埋文公認で推定されてました〔後掲沖縄県立埋蔵文化財センター〕。そこでたまたま同年代だった浦添ようどれのパブロF人骨も「これぞまさに地保奴のご遺体?」と勇む推測があったのですけど──安里さんの子息説も含め、冷静に考えるとちょっと疑わしい。

ただし、やや謎ながら王族の墓である浦添ようどれに埋葬されるのですから、そのような南中国〜東南アジアの渡来者が初期琉球王宮に出入りしていた訳です。

考えてみれば、千年ぶりの純漢民族の全中国帝国を築いた暴君・明洪武帝が「こんな奴、琉球に流してやる!」と思いつくには、多分それ以前に琉球配流になった無名の悲劇の人があったはずです。明建国期には既に琉球は、その程度には国際的存在だったのです。

29 洪武二十一年秋七月癸酉朔享太庙(略 洪武21年=1388年)

33 ○戊寅大将军永昌侯蓝玉遣人送虏主次子地保奴及后妃公主等至京地保奴及后妃献金印金牌赐钞二百锭命有司给第宅廪饩俾就居京师既而有言玉私元主妃事 上怒曰玉无礼如此岂大将军所为哉元主妃闻之惶惧因自尽地保奴由是有怨言 上闻之曰朕初以元世祖君主中国时有恩及民不可无嗣尝与儒臣议欲封地保奴以尽待亡国之礼彼乃如此岂可以久居內地于是遣至护送往居琉球仍厚遗资遣之〔中國哲學書電子化計劃/〕※番号は同計画付番

(和訳)戊寅(六日)、大將軍であり、永昌侯でもある藍玉が、人を遣わし、捕虜となった主(元朝のラストエンペラ)の次男である地保奴、后妃、公主(娘)たちを都まで護送させた。地保奴と后妃が金印と金牌を上納したため、鈔(お金)が二百錠、下賜された。また、衣食住の手配もできるよう、担当部門に命じ、(彼らを)都に落ち着かせた。その後、藍玉がこの妃に通じているという噂が広がった。朱元璋が怒り、いわく、藍玉がこんなにも禮をしらないやつか。これは、大將軍のなされることか、と。この妃が、この話を聞き、おそれいり、自害してしまった。この事件のため、地保奴が不満を吐いた。これを聞いた朱元璋は、いわく。朕が、最初、元世祖(クビライ)が中國の君主としていた頃、御恩を民に押し広げたため、子孫をなくしてはいけないと思い、かつて、儒臣(文官の大臣)たちと話し合いを行い、その次男である地保奴を任命することを以って、亡國の禮にしようと考えていた。彼(地保奴)は、このようなものであれば、内地(中国)に久らく、住ませていられるものか、と。すると、琉球に住むよう、琉球まで護送する人を遣わした。なお、下賜品を厚くおこない、遣わしていった。 〔後掲金城〕

![]()

ではここから、時代区分別の各論に視点を移しての検証に移ってまいります。手法としては、安里ほか各論者の掲げるイメージ図を時代区分毎に掲げていきなが、各代の交易物と地域別情勢を推測して行こうと思います。──論文としては順序が逆ですけど、本稿の特色なのでご容赦下さい。

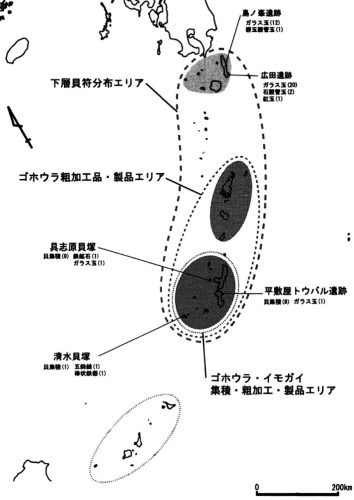

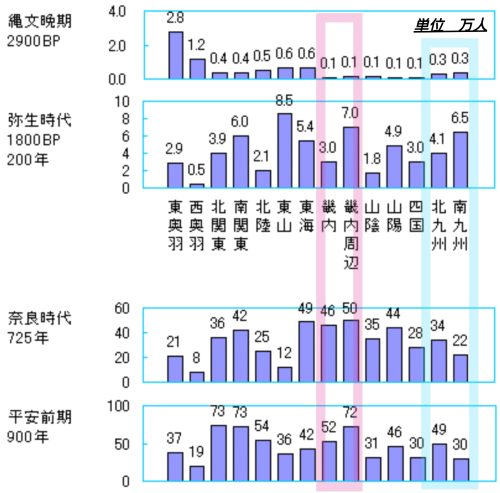

まず、すぐ下の新里・図1は、城久遺跡区分Ⅰに先立つプレ時代、弥生代のもの。さらに下の図2も古墳代で、同Ⅰ期より前なのでこれを〇期と仮称し、ここから話を始めてまいりましょう。──なお、新里は図1〜4を掲げており、本稿では構成上位置を散らしてしまいました(新里図1 図2 図3 図4)。

【〇期】BC3-6C∶貝の道つながってつらつら椿

図1では分離している鹿児島-屋久島-種子島域と奄美海域が、図2では下層貝符など一部交易品の出土圏として繋がってます。

ただし、「貝の道」は、酷くバランスを欠く乱獲マーケットだったようです。現代の象牙とか赤サンゴとかの、問題視されて規制が強まるまえの仕入れ業者を想像していただければ、多分近しいものだと思います。

ほぼ全部種子島から出た貝符

貝符というのは、弥生時代の貝製装身具である「貝符」(ペンダント)のこと。このうち、特に複雑な文様が彫刻されたタイプを、下層※と区分します。有孔の(紐を通すための孔が設けられた)ものが多い〔後掲野川〕。──って何の話か分からん。以下少し調べてみますと──

※※《神明の器の意》中国で、死者とともに墓に納めた器物。死後の世界で用いるため、日用の器物を木や泥・陶磁などで模したもの。漢代から唐代にかけて盛行〔デジタル大辞泉 「明器」←コトバンク/明器(読み)メイキ〕。四文字で繋げて「明器泥象」とも。

※※※原注 国分直一・盛園尚孝 1958「種子島南種子町広田の埋葬 遺跡調査概報」『考古学雑誌』第43巻 三号 pp.1~31 日本考古学会

桑原久男編 2003「広田遺跡発掘調査報告書」広田遺跡学術調査研究会・鹿児島県立歴史資料センター黎明会

木下尚子 1992「南島出土の貝符文様の系譜」『考古学ジャーナル』No.352 pp.8~14 ニューサイエンス社

木下尚子 2003「貝製装身具からみた広田遺跡」『広田遺跡発掘調査報告書』pp.329~366 広田遺跡学術調査研究会・鹿児島県立歴史資料センター黎明会

──なるほど、「下層」区分が俗の、つまり交易品として流通した装飾品だったようです。まだまだ分類学的議論は途上にあるみたいですけど、当面は下層以下の区分は関係なさそうです。木下さんの分析も下層に限定してます。

〔後掲野川〕-254x300.jpg)

ただし、単に「貝の道」という時に喚起される上記マンガのような等質な一次元線分のイメージとは、実態は懸け離れてそうです。まず、少なくとも上記安里地図・図2の屋久・種子島海域と奄美・沖縄は、別の群を成します。この二群構造がイメージ的なものか否か確認したくて、木下論文を探していきますと──

これほど多彩で多量の貝製装身具が出土した遺跡は、日本列島では他にありません。

研究者の中には、下層貝符に刻まれた絡み合う帯状の文様が、古代中国の文様に似ていることなどから、広田の文化は、中国大陸の影響をつよく受けていると考える人もいます。〔後掲南種子町教育委員会/「国史跡広田遺跡ガイドブック」〕

※引用者において出土状況・主な土器・文献等の列を略

木下さんのイメージをより正確に伝えるなら、広田遺跡の時空=AD1C-4C種子島

次の記述は広田遺跡の報告書の総括に記されたもので、広田遺跡の「唐突」性は現在既に通説化されてます。

木下氏によれば、種子島は、弥生時代の貝交易-琉球列島の島々と本土を結ぶ遠距離交易-において、運搬の中継地的役割を担っていたとされるが、弥生時代後期まで、種子島で弥生の貝輪習俗が定着した痕跡は認められないという。弥生時代終末期に、華やかな貝製装身具(貝符、貝輪、貝製の各種玉類など)に特化した独自の貝文化が、種子島で「唐突に」始まり、400年近く展開した(木下2004)。その状況を伝える遺跡が、「広田遺跡」であるとされる。〔後掲南種子町教委2007,p232第Ⅵ章第3節総括1〕

木下さんは、自分の「唐突」性イメージを伝えるために相当苦労されたらしく、次のデータをまとめられてます。これを本稿での、「貝の道」の構造という観点から咀嚼すると、次の三段階と捉えられます。

[製造]種子島(広田遺跡)

[原料]奄美・沖縄

【補助線】木下2004∶3エリア出土貝グラフ

こうなると根本的には、我々資本主義国家の人間にも身近な物流の問題に過ぎなくなります。──なお、需要(木下さんの言う「消費」)サイドには、日本人の政治的中心の移動(九州→近畿)で少しブレがありますけど、南島からすればどうせ北ですから大差はありません。

即ち、大需要期はⅢ期(弥生中後期)とⅥ期(古墳後期~終末期)の2回。その谷間に、種子島の貝交易が異常に巨大化し、ヤマト朝廷秩序の完成と共に消滅しています。

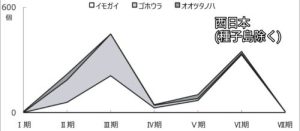

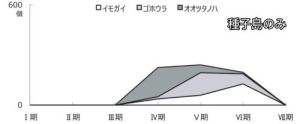

ゴホウラやイモガイのこうした消費状況を出土貝輪数の変化で示すと図12-1のようになる[木下 2004]。C 群の時期はグラフのⅢ期に対応し,この時期が弥生時代の貝輪消費のピークであることがわかる。〔後掲木下2021〕

・A群(501cal BC以前):西北九州沿岸部の支石墓人によって沖縄諸島と九州間の貝交易が始まる時期。弥生早期から前期中葉の時期に対応する。

・B群(500~201cal BC):北部九州平野部の弥生人によるゴホウラ類・イモガイ類の貝殻消費が始まり,複数種類の貝輪に対応した形の貝輪粗加工品が沖縄から輸出される時期。弥生前期後葉から中期中葉に対応する。

・C群(200cal BC~1cal BC):弥生社会のゴホウラ類・イモガイ類の消費数が最大になり,沖縄でのゴホウラ確保に行き詰まりの兆候が見え始める時期。弥生中期後半に対応する。

・D群(1cal BC/cal AD1をまたぐ):九州での貝殻需要が衰退し貝交易が収束する時期。弥生中期末から後期初頭に対応する。

・E群(cal AD301~cal AD500):消費地が短期間のうちにヤマト王権の畿内から九州へと移り(ママ),一方で種子島広田集落において沖縄との交易関係が深まる時期。 〔後掲南種子町内容からも一般的判断からも、「九州から畿内へ」の誤記と思われる。〕

・F群(cal AD501以降):貝交易の第二のピークに対応する。貝交易の動向を,絶対年代を対応させて示した点が本論の特徴である。」〔後掲木下2021〕

このデータの示唆する内容は、極めて多彩です。まず木下さんの見解は、次のものです。

古墳時代には大型巻貝の消費者が九州人から近畿人(ヤマト朝廷)に変化する。弥生時代終末期は消費の谷間にあたる。

広田遺跡で貝殻の消費が始まるのはこの時期。オオツタノハとイモガイを消費し、本土の貝交易の影響をほとんど受けていない。〔後掲南種子町p12木下記述部〕

ゴホウラ→イモガイ移行の中の三地域

需要の谷間に「中継地」に商品が溢れる──流通ルート崩壊時の一時的な現象ならそうも読めるでしょうけど、種子島・広田遺跡の年代は約四百年続いてます。商品がダブつき過剰在庫を生んだ、ということはあり得ません。1-4Cの種子島経済は活況だったはずです。

この不思議な数字から、木下さんは「粗加工」の流行を読み取ってます。

先に示した図12-1のように,この時期のゴホウラ消費数は弥生時代のピークを示すが,図12-3では沖縄に残されるゴホウラの数は前の時期より少なくなっている。もとより貝殻集積の存在は交易からもれた輸出品や予備品を反映するものなので,これらが沖縄で減少するのは,その多くが製品化され交易されたことを物語ってもいるだろう。この時期ゴホウラ資源に減少の兆しのあることを知る沖縄の人々は,増大する貝殻需要に対応するために,やや質の悪い貝殻であっても粗加工品にしたて,これらを効率よく輸出したのであろうか。沖縄の遺跡で立岩型貝輪の粗加工品がほとんどみられないことは,このように考えると説明がつく。

一方,イモガイの集積数は消費数に対応して増え,この時期にピークを迎える。イモガイはゴホウラと異なり生貝を比較的容易に採取することができるため,消費の伸びに従って採取数も増え,相応数の在庫が生じたのだろうか。〔後掲木下2021〕

けれど、九州の需要が落ち、近畿の需要が高まってない需要の谷間の時期に、種子島に持ち込まれた貝は、一体どこの流路へ持ち込まれたのでしょう?pull要因のない流通が、なぜ持続されたのでしょう?

(再掲) 古墳時代には大型巻貝の消費者が九州人から近畿人(ヤマト朝廷)に変化する。弥生時代終末期は消費の谷間にあたる。

広田遺跡で貝殻の消費が始まるのはこの時期。オオツタノハとイモガイを消費し、本土の貝交易の影響をほとんど受けていない。〔後掲南種子町,p14木下尚子「貝の道からみた広田遺跡」〕

オオツタノハは蝦夷地まで運ばれて

「貝の道」の需要側流通路は、その出土地から、九州、西日本を越えて東北にまで伸びていたことが分かってきています。同時期に同じく広域流通した水銀・ヒスイ・コハクと比べても、ほぼ日本全国を覆ってる。

ただし、オオツタノハについては、屋久・種子島海域のほか、三宅島・八丈島海域も産地です※。これに対し、後代のイモガイはほぼ奄美・沖縄海域に産地が限定されます。

下記がその現物です。「楕円形・赤い放射状線・象牙質の光沢」が特徴と言うけど──正直、感動するほど美しいとは思えません。栗島さんは「その生息環境を知る人は少ない(遠い未知の産地)」、つまり希少価値として共通認識を得るものは、得てしてそういうものだと語りますけど……。

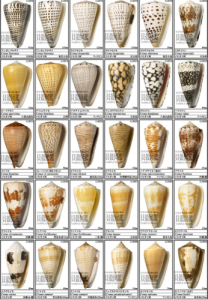

イモガイに百六十の光有り

産地を直営管理できる希少価値、という意味では、イモガイは、琉球島弧の側からすると地の利だけで採集しやすく、従ってそこを押さえる市場管理者が供給を独占しやすい商品だったようです。「アマミ」(海見)の史料初出∶657(斉明天皇三)年が、上記Ⅵ期の後辺りだと考えると、「統治」の実質を伴ったかどうかはともかく、ヤマトの側からは産地の漠然としたまま流通される、需給両サイドにとって都合のよい希少商品だったのでしょう。

三年秋七月丁亥朔己丑、覩貨邏國男二人女四人漂泊于筑紫、言、臣等初漂泊于海見嶋。乃以驛召。辛丑、作須彌山像於飛鳥寺西、且設盂蘭瓮會、暮饗覩貨邏人或本云、墮羅人。〔日本書紀/日本書紀巻26/斉明天皇(655-661年)/同三年(657年)七月〕

※前記「イモガイはゴホウラと異なり生貝を比較的容易に採取することができる」とは、ゴホウラが深さ40mほどの岩礫底・砂礫底に生息し〔後掲木下2018〕、イモガイに比べ採集の難度が遥かに高い、という意。当時の奄美・沖縄人の採集法として、海底で死んだゴホウラに大型のヤドカリが入り、彼らが浅瀬に運んだところをヒトが捕獲した、という(珍)説がある[黒住2011:pp.96~97]※※原注 黒住耐二2011:「琉球先史時代人とサンゴ礁資源―貝類を中心に―」『先史・原史時代の琉球列島~ヒトと景観~』,六一書房,pp.87~107. なお、イモガイは、琉球島弧なら確かに浅瀬でも生貝を得やすいけれど、神経毒の毒腺が付いた銛で他の動物を刺して麻痺させ捕食する。ヒトが刺された場合、痛みを感じないまま溺れて死亡する事例があり、観光客が徒に近付くべきではない。

貝交易の関連で時系列的には先に進み過ぎました。〇期∶3-6Cの他の相の確認に戻ります。

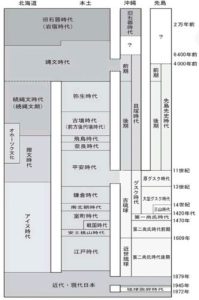

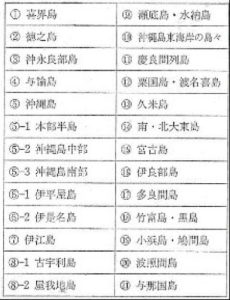

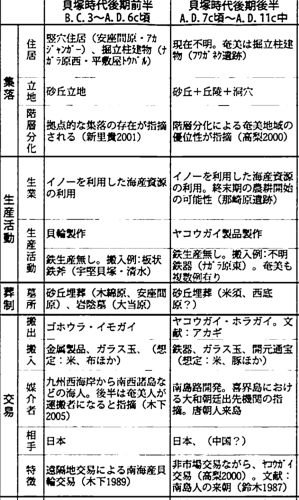

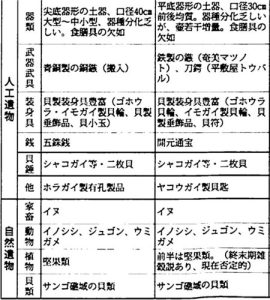

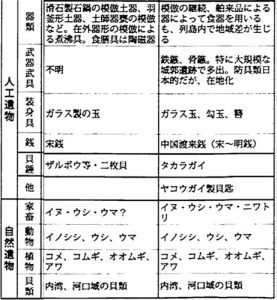

【補助線】宮城クロス表∶時代区分×文化フェーズ(4群11区分)

次の表は後掲宮城(28枚目p241)さんの整理した、(横)時代区分×(縦)文化フェーズ(4群11区分)のクロス表です。元がA4面をびっしり埋める内容なので画素上四分割しました。(リンク∶右上 右下 左上 左下)

「生産活動/生産」区分に記される「イノー」を知らなかったので調べてみました。とうやら喜界島でも北海岸・中間で見れた「ボコボコ海岸」の、残され海のことらしい。──ただ調べる限り、イノーで古代人が漁撈をした証拠は見つかりません。ごく最近まで琉球島弧の人々が親しんできたイノー漁業を、原初的で低技術のものと見ての推測のようです。

海域アジア編的に最重要なのは、交易/媒介者の行の「九州西海岸から南西諸島などの海人。後半は奄美人が運搬者になると指摘(木下2005※)」という部分です。これはここまでで詳述した木下さんの主張と同じです。貝需要の減退期(弥生末≒3C〜古墳中≒5C)における広田遺跡出土貝符の多量出土についての木下解釈が、上記2文目に当たります。

木下さんが着眼する需要減退=種子島出土増期は、広田遺跡報告書では「独自の貝文化が、種子島で『唐突に』始ま」ったと解されていましたから、それを「奄美人が運搬者にな」ったという見方は一段階進んだ解釈です。百年単位で「在庫」を抱えたまま繁栄したはずはないので妥当な見方です。

でも、この運搬者が貝符を運んだ需要地はどこだったのでしょう?──古代の両中核地・九州と近畿は需要の減退期なのですから、それ以外の地域です。例えばそれが出雲や埼玉だったとすれば、それらの地域から貝製品が出土してるはずですけど、それはない。つまり、種子島の運搬者が運んだ貝は、未出土なまま眠っている可能性が高い。

【相似形】種子島・広田遺跡≈喜界島・城久遺跡

根本的にはその出土を待つしかないのたけれど──それらの眠る地が大規模発掘が進んでいない場所と想定するなら、広田遺跡に棲んだ運搬者は、広く少量ずつ希少貝製品を供給する海路ネットワークの運用者だった、と考えるしか仮定を思いつけません。ヤマトの陸人勢力の減退期──それはいわゆる倭国大乱の時代で、政治的には「華やか」だったかもしれませんけと──に、現代から見るとマイナーな古代の日本列島各小勢力地へと、奄美の海人集団は貝を運んだ。彼ら自身から言わせれば、九州・近畿からブローカーが来島しなくなり、買い手が広域の小粒しかいなくなったから、販路を拡大させて直接販売するしかなくなった、ということになるでしょう。経済圏として捉えると、陸人経済圏がその政治的不安定さから減退し、その縮小幅を埋めるべく海人経済圏が拡張した。

──多分、これが陸人の史料に「海賊」として記される状態(正確にはムーブメント)です。記されるタイミングは、海人に「奪われた」経済圏を陸人が再度奪い返そうとする時で、その時点で遡及して発見される悪行が「海賊」だと考えられます。

8C頃の種子島の場合は、九州を本格的に統治下に組み入れてきたヤマト王権により、衰亡していったのでしょう。ただ、種子島に陸上がりして拠点を持っていた奄美近辺の「みやきせん」海人たちは、単に海に戻っただけだったはずです。

ただしもう一点。この考え方でも、なぜこの時代の貝交易拠点として種子島が選ばれたのかは、不明です。

けれども、この種子島・広田遺跡の中期間の勃興というパターンは、大変に類似しています。喜界島・城久遺跡に、です。

(種子島)

【広田遺跡】1C-4C

/島弧有文貝符の88%

/島内では同地のみ

▶?▶ 997年(九州)

奄美島者太宰府襲撃

(喜界島)

【城久遺跡】9-15C(域外陶器-12C)

/太宰府並の集中度

/島内では同地のみ

▶?▶ 12C〜(沖縄本島)

クスク時代開幕

もっと短期なら誰か属人的なスーパーパワーに起因させ得るし、長期なら陸人的な波及と帰結させ得ます。でも両者とも3〜4百年と、半端に中期の間、考古学的に燦然とした輝きを放ったまま、忽然と消滅し、同地の陸人史への接続の痕跡を残さない。

あえて同時代への波及を見出そうとすれば、上記表の「▶?▶」がそれに当たります。喜界島のそれが本レポで扱っている安里説ですけど、奄美海域に種子島から海に戻った海人集団が存続したと考えるなら、彼らが九州を「襲った」ことは想定し得ます。「みやきせん」海人にしてみれば、多分、種子島と同じく陸上がりする地点を探していたたけなのでしょうけど。

【アプローチ論】沖縄イデオロギーを脱したグスク誕生プロセス論

それでようやく〇期のお話を終えるのですけど……申し訳ない。宮城さんが前掲の表(リンク∶右上 右下 左上 左下)を作成した趣旨に、本稿の立場からもかなり共鳴しました。是非引用させて頂きたい。

おそらく色々な配慮で意図的にまどろっこしく書かれてますけど……ここで述べているのは、要するに沖縄又は奄美イデオロギーに固執した政治的議論を脱し、純・知的に歴史・考古・理化その他総合知を、全体像の整合性を睨みながら組み上げて行かないと、琉球島弧の先史時代は決して見えて来ないというメッセージです。

これらの考古学的に提示された歴史観は、歴史学など隣接分野に援用されることもあるため、考古学研究者は単に批判的なやりとりを行うだけでなく、考古学的な事実とその解釈をめぐる理論の相違、さらにはそこから用意された解釈の争点を正しく解説することも肝要と考えている。新資料発見によって考古学研究によって用意される新たな歴史観は、もちろん歓迎されるべきであるが、一方で問題点となる留意点などの説明も忘れてはならない。筆者のような後学の徒にとっては単に煩雑なるばかりで、おそらく隣接分野の研究者の方にも混乱を招いているのではないかと危惧する。

近年提示される、あるいは新発見遺跡がもたらした課題・テーマとして提示される、社会構造の問題、地域差の問題、文化人類学的知見や世界史的視点からみたモデルの提示、歴史学側の既知の歴史観との整合や不整合についても考古学側からは恣意的にならずに考古学的な手法と手続きによって議論されることが肝要である。(続)〔後掲宮城26枚目p239-240〕

つまり「政敵」を攻撃するだけで、争点を昇華するのはもちろん、争点を整理して分かりやすくする努力もなされてない。──確かにそういう感想も感じなくはありません。

宮城さんは、かくいう批判だけでなく、性格的に拡大してしまった戦場を果敢にも自ら争点整理した──のが前後に掲げる宮城さんの表なわけです。

(続) 研究史から概括すると、少なくとも貝塚時代後期の終焉に外来文化の影響があることは確実視していると考えられる。しかしこの外来文化が即、グスク時代のはじまりとなるのかについてはやや混沌としている。そもそもそこにはグスク時代の定義あるいは、地域の議論が必要であることを教えている。更に、グスク社会の形成が単純、単系統の外からの影響や波及ではないということもこれまでの学説が示していると思われる。

そこで求められているのは、研究史でもしばしば議論になる影響の起点や媒介者の出発点の集団がどこに求められるのか、どのようなプロセスで「経済活動が狩猟採集の段階から農耕開始へと移り変わり」「道具が変化して」「物流システムが変質したのか」ということがテーマとして与えられている。言うまでもなく、グスク誕生までのプロセスもこれまでの研究で示されるように島々によって異なることは明らかである。

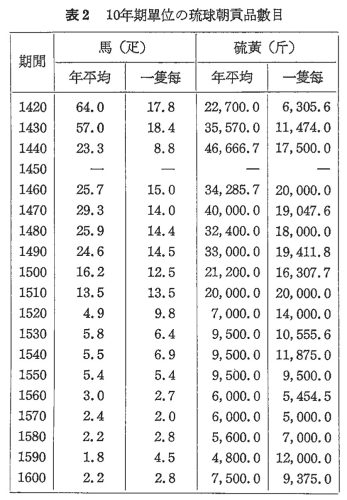

それぞれの土器・陶磁器などの緬年観と文化画期としての出土遺物の構成の画期などを勘案するとおおよそ次表(表2)のような概念で考古学的な出土遺物や遺構があり、これに基づいて解釈として多くの研究者によって文化様相が論及されるとまとめておきたい。〔後掲宮城26枚目p239-240〕

第一段のグスク時代の定義問題は、多分本質的なものです。沖縄イデオロギー側の論者は、グスク時代の文化圏を後の琉球王国のエリアが設定された、と捉えているように見えます。つまり「沖縄文化圏のスタート地点」を認識することで、悠久の沖縄を実感したいのです。欧米がギリシャ文明を重視する動機と同じですけど──それは、まず幻想である。「沖縄」はゆっくりと、絶えず混合し変化しながら製銑されたものです。さらには誤認を生み易い。どこかの時点で理念型の「沖縄」があると想定すると、特に時系列をとった議論をするときには必ず間違いの元になります。

最後の「解釈として多くの研究者によって文化様相が論及される」というくだりも、当たり前の表現っぽくてこの文脈の場合は重い。沖縄・奄美先史学は、未だどんどん新しい発見が積み重なっている分野です。その都度、新知見に基づく新仮説がぶち上げられて……という繰り返しなのが現状な訳で、次の大発見が来る前提でドッシリ構えた論考が必要だと感じます。

【Ⅰ期】7C-11C前半∶ヤコウガイ収奪時代

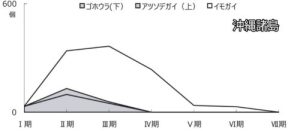

この期が、安里-高梨争点として前述した「ヤコウガイ」の時代になります。下図は、まさに前記木下3グラフを連想させます。

主要交易品ヤコウガイが奄美大島と久米島から多量に出土し(ヤコウガイ大量出土遺跡)、それがどこへの交易路を指すかが論点になる訳ですけど──ここではとりあえず争いのない、ヤコウガイ交易圏が奄美-沖縄両島弧を初めて包含した、というデータとして紹介します。

オオツタノハからイモガイの「貝の道」も、沖縄本島は奄美と繋げてはいました。ただ上記で見た通り、また木下遺物カウントグラフ〔前掲図∶後掲木下2021〕からも推定できる通りに、貝の道では沖縄・奄美島弧は一次産地に過ぎません。共産主義的に言えば、ただ収奪されていた土地です。加工・発送は種子島で行われていた……というか、おそらくは種子島に加工・発送基地が進出してきてたのでしょう。

Ⅰ期∶9C~11C前半には、少なくとも奄美まで、もしかすると沖縄本島近くまで交易拠点が置かれてきたと想像されます。ここでの奄美が、まさに喜界島です。

9 世紀に,奄美文化圏のなかに突如として九州系遺物を中心にした城久遺跡群が登場する。池田榮史[2005:p. 145]は,この発掘調査で喜界島に大宰府の出先機関があった蓋然性がますます高まったと強調する。これに対し,中島恒次郎[2010:p. 139]は,外来者の居住地の色合いが濃いが,大規模な建物群はⅡ期(中世)のものであり,また官衙的配置ではなく大宰府の出先機関を根拠づけるまでには至っていないと指摘している。これは現在の大方の見方であろう。また,新里貴之[2010]は,Ⅰ期の日常生活の炊飯具(土師器甕)には南島的要素があることから,九州系集団だけでなく喜界島在来集団もいたことを示唆している。髙梨[2007:p. 67]は,九州系土師器が,奄美大島北部でも少量出土していることを根拠にこの地域に「喜界島・奄美大島勢力圏」を設定しているが,これはつぎに紹介する文献研究の見方と対立する。(続395)〔後掲安里,5枚目p395〕

新里(しんざと)克人2010「グスク文化開始年代をめぐる諸問題」『沖縄県史 各論編3 古琉球』財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部史料編集室,132~133頁。

髙梨 修2007「『南島』の歴史段階―兼久式土器出土遺跡の再検討」『東アジアの古代文化』2007年冬号,通巻130号,特集古代・中世の日本と奄美・沖縄諸島,古代学研究所編,大和書房,53~81頁。

中島恒次郎2010「城久遺跡群の日本古代中世における社会的位置―津軽石江遺跡群との相違を含めて―」『古代末期・日本の境界 城久遺跡群と石江遺跡群』森話社,131~160頁。

高梨説「喜界島・奄美大島勢力圏」を担った海民集団

後半部の「どこの陸人が喜界島に来たのか?」という議論は、多分、設問が間違ってます。本稿では、既に述べたように、喜界島に城久遺跡を遺したのは農業実験のために陸上がりした海人と見ます。海人は様々な沿岸陸人の寄り集めと推測されます。だから、ある意味では高梨説「喜界島・奄美大島勢力圏」すら包含しても問題ありません。奄美島弧一円を跳躍した「みやきせん」海人が、既に可耕地に先住者があった奄美大島を避け、自分たちだけがそこで農業を多角経営できる隆起サンゴ礁土壌の喜界島に上がった。そういうことだと思います。

文献研究者による城久遺跡群の評価は下記のとおりである。

村井章介[2010]は,初期の城久遺跡群について,周囲の社会から隔絶した中央直結型の生活を送っていたらしいとして,「境界空間に浮かぶ『島』のような場であり,『移植された中央』と呼んでよいのかもしれない」(p. 8)と述べている。鈴木靖民[2008:p. 43]は,大宰府官人や九州の在地勢力が城久遺跡群の担い手で,喜界島に使者を駐在させ,島々の生産・流通を掌握する役割を負い,朝貢を促す存在として描いている。2009年に法政大学で開催されたシンポジウム「古代末期の境界領域―石江遺跡群と城久遺跡群を中心に―」では,城久遺跡群のこうした性格が,北の境界領域に存在する律令的とされる石井遺跡群(青森県)と大きく異なる点とされた。〔後掲安里,6枚目p396〕

10Cという時点は、「キカイガシマ」の史料初出年であることは既に見ました(下記内部リンク参照)。この時の報告者・太宰府の立場から見て、「下知」は相当に虚勢で、少なくとも九州が存在を認知する程のファクターが存在した、という程度に捉えていいと思います。──もし本当に奄美大島を攻めたとすれば、丁度余力を溜め込んでいたタイミングで、かねてから進出しようとしていたメインアイランドに拠点を得る目的たったのかもしれません。

その想定では、「移植された中央」説には即しませんけど、その根拠になってる「中央直結型の生活」という話の具体がどうもピンときません。経済力や生活物資のことなら海民首領が住んでも同じ痕跡が残るように思われますし、何より指摘のあるとおり官衙的──この場合は「ヤマト中央のコピー」の家屋遺構が城久遺跡からは発見されていないからです。

「「日本紀略」長徳四年 (998)九月十五日条

大宰府言下上、下二知貴駕島一、捕二進南蛮一由上。」

奄美大島vs喜界島ではなく陸人vs「みやきせん」海人

下記は、安里さんが高梨「喜界島・奄美大島勢力圏」説を否定するために、両者の拮抗・敵対論を唱える論を集めたものです。ただ……どう考えても大げさ過ぎます。──現代の奄美大島と喜界島の人口は5.7万∶0.6万≒8.5∶1。いくら喜界島が農耕に成功して人口爆発の最中にあっても、この人口比を逆転させうるとは考えにくい。

鈴木靖民[2007:pp. 22~23]は,この記事について,8世紀以後古代国家側の記録から消えていた南島の島々が10世紀末に再登場したときには,往時とはまったく様相を異にしていたと指摘する。そして,10世紀最末~11世紀初めにおいて,喜界島と奄美大島などが一括りにできる状況になく,併存ないしは対抗関係にあったと考えている。永山修一[2007:pp. 163~164]も,キカイガシマは奄美大島と区別された大宰府の下知を受ける存在で,その最有力候補が喜界島で,大宰府の出先機関的なものがあったとみる。村井[2008:p. 98]も,奄美大島と喜界島が「日本国」の支配とのかかわりでは対照的な位置に置かれていたとする。これらは,古代末期に喜界島と奄美大島との間に対抗的な政治的境界があったと考える〔後掲安里,6枚目p396〕

永山修一2007「文献から見るキカイガシマと城久遺跡群」『東アジアの古代文化』特集古代・中世の日本と奄美・沖縄諸島,130号,古代学研究所編,大和書房,153~177頁。

村井章介2008「中世日本と古琉球のはざま」『古代中世の境界領域 キカイガシマの世界』池田榮史編,高志書院,97~122 頁。

奄美大島vs喜界島の時代があったとしたら、それは陸人vs「みやきせん」海人の図式だったとしか想定できないと思います。──まあそうすると、そもそも南九州を「多禰人・掖玖人・阿麻彌人」(種子島・屋久島・奄美大島の人)が襲うのら、海人との共闘があって初めてかなう事業でしょうから……太宰府と「みやきせん」海人圏の現実の力関係が、何となしに伺い知れます。

個人的に、近いかな?と思えるのは17C前後のマカオです。あの時空のマカオは、ポルトガル人海賊の巣窟で、そういう意味で既に事実上のポルトガル領でした。この海賊が東シナ海を跋扈し、ついには長崎までやって来ていた訳です。10Cの奄美大島人からすると、日頃あまり気にしていない喜界島に上陸する輩を放置してたら、いつの間にか農耕で力を溜め虎視眈々と大島を狙われてしまってた、という流れでしょう。

さて運命の、と言ってよい11-12C。琉球島弧は「往時とはまったく様相を異に」します。

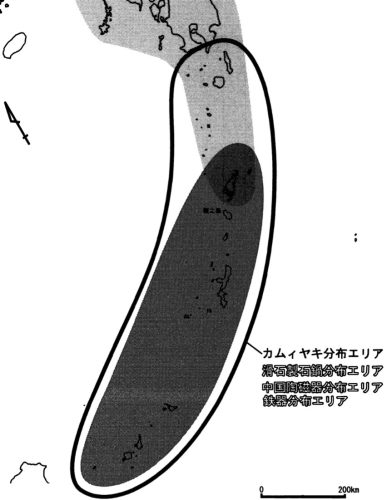

【Ⅱ期】11C後半-13C前半∶琉球弧ひとつに繋ぐカムィヤキ

上記図のように、琉球島弧の島々が初めて単一の交易圏を成します。Ⅱ期∶11C後半~12Cは、最も人口に膾炙する語だと「クスク時代の開幕期」です。要するに戦国乱世。その開始と経済圏域の統合が同時期に始まるというのは、それまで越えれなかった沖縄本島-八重山の航路が結ばれたことから考えても、海上インフラの飛躍を想定すべきです。研究者は該当するような技術革新が琉球島弧で起こったことを見いだしていませんから、「博多網首、南九州商人、東アジア海域を往来する人」(→後掲後掲宮城表/表頭「グスク時代初期」表側「交易/媒介者」)が最新船舶と航海術※を引っ提げて来航するようになった、つまり外来海上勢力による航路拡張があったと考えるべきでしょう。

三点セット∶徳之島カムィヤキ+滑石石鍋+中国陶磁器

なぜかこれまでスルーしてきましたけど──長崎の滑石というところの石で造った鍋が、琉球島弧各所から出る。なかんずく、喜界島城久遺跡からは総出土数の6割もが出てるのです。

グスク時代の文化は、その揺籃期から外的な文化要素で特徴づけられます。その代表的なものは「グスク時代初期の三点セット」といわれる滑石製石鍋、中国製陶磁器およびカムィヤキです。(略)

グスク時代初期を特徴づける三点セットは、ほぼ同時期に奄美・沖縄諸島から出土しています。それだけではなく、さらに驚くべきことに、これら三点セットは貝塚時代には別世界であった先島(宮古・八重山諸島)からも出土するようになりました。歴史上はじめて奄美・沖縄諸島と宮古・八重山諸島が一つの文化圏になった瞬間でした。この劇的な文化変化は、この三点セットに限らず、他の多くの点(たとえば住居や葬墓制なども)で突如おこったようです(中曽根2004、新里貴之2011、Person2013)。〔後掲高宮2021〕

中曽根求2004 「グスク時代開始期の掘立柱建物についての一考察」『グスク文化を考える』沖縄県今帰仁村教育委員会(編)pp.269-288,今帰仁村教育委員会∶今帰仁村

Pearson,Richard J.2013 Ancient Ryukyu. University of Hawaii Press∶Honolulu

「歴史上はじめて奄美・沖縄諸島と宮古・八重山諸島が一つの文化圏になった瞬間」という表現は、沖縄イデオロギー的には「感動的」なのかもしれません。ただ前代からの流れで言えば、種子島や喜界島に発した交易網が、奄美→沖縄→八重山へとたくましく伸びていった、つまり「みやきせん」勢力圏が南へ拡大したということでもあります。

単純に、均一なマーケットが琉球島弧をカバーした訳ではありません。一気に多種、少なくとも上記3種の商品が複雑な濃淡を示しながら先島までをとうにか行き交うようになった。──この複雑さこそが多分、ポイントです。貝の道時代のシンプルな交易関係ではなく、利に飢えた多数の商人が毎回他者を出し抜こうと冒険的航海をする海になった、ということをそれは示していると考えます。

グスク文化圏の12Cピーク

(続395) 第Ⅱ期の11世紀後半以後は,遺跡の性格が大きく変わり,12世紀にピークを迎える。遺物などからみると,奄美・沖縄諸島のグスク文化圏の遺跡と共通する内容になる。狭川真一[2008]によると,いったん埋葬した遺骨を掘り出して火葬する「焼骨再葬」という独自の習俗も登場する。中島[2010:pp. 133~137]は,この時期の建物143棟を専有面積で分類して,少数の大型建物居住者と多数の小型建物居住者に2極化していることを指摘する。大型建物群の性格については,大宰府ではなく中世の居館的建物配置との比較が必要だとする。

鈴木康之[2007・2008:p. 224]は,高麗・宋の陶磁器や大量に出土する滑石製石鍋から,博多を起点に中国・朝鮮・日本をネットワーク化して交易する宋商人が大きく関係していると考え,新里克人[2004:p. 345]も,琉球列島への石鍋の流通や,徳之島へのカムィヤキ陶器窯の導入にも,宋商人が関与した可能性が高いとみる。赤司善彦[2007:p. 131]は,カムィヤキ陶器窯には高麗陶器の製作技術が直接伝わった可能性が高く,その生産主体は日本・高麗・宋の東アジア交易の中で伸長してきた奄美地域の有力な勢力ではないかと考えている。

城久遺跡群の第Ⅱ期は,第Ⅰ期のような日本勢力一極だけでなく,宋商人や高麗陶工がかかわる多極関係のなかで独自化(琉球化)していく時期と考えられる。〔後掲安里,5-6枚目pp395-6〕

狭川真一2008 「城久遺跡群の中世墓」『古代中世の境界領域 キカイガシマの世界』池田榮史編,高志書院,199~212頁。

新里克人2004「カムィヤキ古窯の技術系譜と成立背景」『グスク文化を考える 世界遺産国際シンポジウム』今帰仁村教育委員会編,新人物往来社,325~352頁。

鈴木康之2007「滑石製石鍋のたどった道」『東アジアの古代文化』特集古代・中世の日本と奄美・沖縄諸島130号,古代学研究所編,大和書房,96~108頁。鈴木康之2008「滑石製石鍋の流通と琉球列島」『古代中世の境界領域 キカイガシマの世界』池田榮史編,高志書院,213~234 頁。

中島恒次郎2010「城久遺跡群の日本古代中世における社会的位置―津軽石江遺跡群との相違を含めて―」『古代末期・日本の境界 城久遺跡群と石江遺跡群』森話社,131~160頁。

喜界島について言えば、それを取り巻く政治環境が多極関係か日本一極かが論じられることが多い。でも、そこに居たのが半独立の海民だったとすれば、恐らくは誰に対しても面従腹背です。ましてヤマト中央に優等生ぶりたい太宰府の記録なら、さながら自署の出先のように書くでしょうし、喜界島もヘラヘラしながら従ったふりをしたでしょう。それが実態としての多極化という意味です。

城久遺跡群の全体像が判明すると,この遺跡群がグスク時代を開始させた日本側の基地であることがあきらかになってきた。城久遺跡群のⅡ期の成立期がちょうど琉球列島のグスク文化形成期(11~12世紀)にあたり,また,城久遺跡群がⅢ期にはいると衰退していく一方で,沖縄島では英祖王権が登場する。(続)〔後掲安里,9枚目p399〕

ベラールさんの比較言語学∶沖縄語の生まれた道

やや最近の知見で、かつ我々素人には真偽を確認しようがありませんけど──沖縄方言の分離・定着時期の推論を行った研究結果を、安里仮説の傍証として紹介します。

ベラールさんという言語学者が奄美・沖縄諸島および宮古・八重山諸島の方言と日本祖語を比較分析した研究を発表しました(2012、Pellard 2015)。(略)大変刺激的な三つの結論を発表しています。

まず、琉球方言は、日本祖語から八世紀以前に分岐したであろうことです。これは従来の言語学の結論を支持するものです。つぎに、琉球方言と日本祖語は八世紀以前に分岐したけれども、前者が奄美・沖縄諸島に到達したのは10世紀から12世紀ごろであろう、という結論です。(略)

八世紀以前にこれら二つの言語は分岐しましたが、琉球方言となる言語は9〜11世紀ごろまで九州にとどまり、その後南下したと彼は考えています。

また、三番目の結論は、この琉球方言の拡散は方言だけが伝わったのではなく、移民による拡散だと述べています。さらに、この移民は異なる地域から異なる時期にいくつかの波となって押し寄せたのではなく、おそらく一度あるいは数度ある特定の地域から「狭い時間範囲(within a rather narrow time frame (Pellard 2015∶25))」に起こったのではないだろうかと結論づけています。最後に貝塚時代人を「置き換えた」とも彼は言及しています。〔後掲高宮2021〕

「一度あるいは数度ある特定の地域から『狭い時間範囲(within a rather narrow time frame)』に起こった」移民──という現象面が正しく、かつそれが上記で考えたように軍事的「征服」行動でも政治的フレームのないものとすれば、未耕地への大規模植民という可能性はほぼ唯一描ける仮説のように思えます。

【Ⅲ期】13C後半-17C∶オオムギとコメ アワ 隆起サンゴ礁

ごく近年──奇しくも丁度、この喜界島旅行の前後の時期になりますけど──安里さんが仮説で示した農業的事象そのものが、高宮さんらにより放射性炭素年代測定法(C14法)による

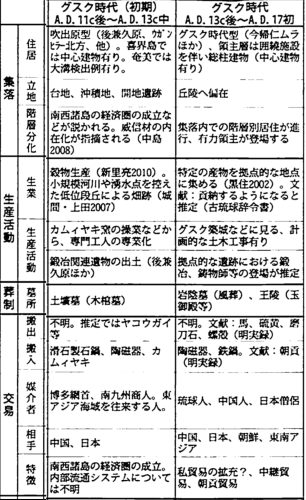

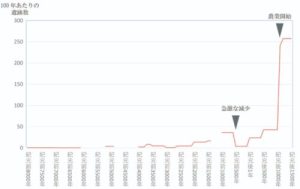

宮城さんの表第三・四列目(表頭「クスク時代(初期)」「グスク時代」)×表側「自然環境」「植物」(左下部)にある「コメ コムギ オオムギ アワ」というのは、この分析結果にマッチしています。この点、炭素年代測定前に概要を予測していた安里さんの卓見と言えましょう。

(リンク∶右上 右下 左上 左下)

高宮・千田2014∶移植農法開始年の実証

高宮・千田(2014)は、奄美・沖縄諸島で、まさに農耕のはじまった時期の遺跡から検出された植物検体を分析する機会に恵まれました。これらの遺跡から出土したイネ、オオムギ、コムギおよびアワの年代測定をした結果、奄美諸島では8世紀から12世紀に、沖縄諸島では10世紀から12世紀に農耕がはじまったことが明らかになりました(高宮・千田2014)。奄美・沖縄諸島における農耕のはじまりが、ある程度ピンポイントで理解できたのです。〔後掲高宮2021〕

奄美で8-12C、沖縄で10-12Cに農耕が始まった──つまり琉球島弧の農耕は、①前期(8-10C)に奄美で定着し、②後期(10-12C)に沖縄へ拡大した。グスク時代の開始期から考えて、沖縄本島での農耕定着が③王権とその統治構造成立の土台となった……という時系列順が描けることになります。

![]()

そこで本稿特論の本筋は以上となります。「12Cグスク時代の主導集団は、ヤマトからの南遷集団に先住奄美・沖縄人が混ざりながら南下してきた」ものとする既存説との違いは、「――――、ヤマトほか東シナ海沿海域の

──最後の点も多分ポイントです。信長が天下統一出来た理由(井沢元春説∶「信長だけが天下統一構想を持ったから」)と同じく、グスク時代の群雄割拠に抜きん出て尚巴志が統一王権を築けたのは、琉球統一王権という装置を「儲けに使う企画」を持っていたからです。海民はその「儲け話」に付いてきた。逆に言うと、喜界島からの南下集団は単に大規模農業を移植しようとしただけで、尚巴志代まで統一王権など構想してなかったはずです。

ただし、大風呂敷を広げすぎたので、ここまでの論考で少し不用意に用いたスキームを2点ほど補論してお仕舞といたします。「一島茎進化」と大規模移民についてです。

【補論3】繰り返される「一島だけの突然変異」

12Cグスク時代初期の三点セットのうち産地を琉球島弧に置くカムィヤキの徳之島の繁栄は、やはり種子島・広田遺跡や喜界島・城久遺跡に似た一島単位の「中期限定」王国、文化的に飛躍した突然変異です。

カムィヤキは徳之島で作られましたが、その作ったところがまたすごいのです。1984年に、徳之島伊仙町で巨大な窯跡が発見されました。この窯跡からは現在までに計七支群、十八地区、二十七地点で窯跡が確認されており、総数一〇〇基ほどの窯が稼働していたと考えられています。この窯では壷、甕、鉢、碗および水注が焼かれ、前述したように、琉球列島の北から南まで運ばれました。〔後掲高宮2021〕

(種子島)

【広田遺跡】1C-4C

/島弧有文貝符の88%

/島内では同地のみ

▶?▶ 997年(九州)

奄美島者太宰府襲撃

(喜界島)

【城久遺跡】9-15C(域外陶器-12C)

/太宰府並の集中度

/島内では同地のみ

▶?▶ 12C〜(沖縄本島)

クスク時代開幕

(徳之島)

【カムィヤキ陶器窯跡(伊仙)】

11C後半-14C前半

/窯数七支群百基

/周辺に類似窯無

▶?▶ (仮説無)高麗?

この三百年(十世代)ほど居着いて経済セクターとして繁栄しつつ、スッと鮮やかに退場する集団のダブル(トリプル)イメージは、何を意味するのでしょう?

徳之島に関しては、それだけの歴史的成功体験をおさめた集団が、何処へ行ったのか完全に不明です。時期だけを考えると、元の支配下で黄金期を迎える高麗陶器の創作集団に合流したとも考えられますけど──

あまりにも分からないので、表題に掲げた「茎進化」をイメージだけしておきましょう。新しい思考法なので「冠」の場合も想定すると──思いつけないのは、この場合に突然の進化をもたらす「HIRマグマ」や「大陸衝突」とは何だろうか?という仮説です。後者、つまり従来は分離していたブロックが急に接続する、という事態が海の場合のみ多発するとすれば、それは航海術の進化により自他の実質の海上距離が一挙に縮まる、という類想が出来なくはありませんけど──

とにかく、琉球島弧又は海民世界には、ある時期唐突に新しい文化や経済拠点が勃興し、三百年ほど栄えてふと消える。そういうことがまま起こる、という定理の存在を提示しておきたいのです。

[異分野参照]丸山茂徳ほか生命進化理論サマリー

新理論は3つの軸からなる:(1) 局所絶滅と HiR マグマによる茎進化、地理的孤立に続く大陸衝突による冠進化、宇宙変動による大量絶滅と進化の加速

茎進化=一本の枝が2つに分かれる。冠進化=いっせいにたくさんの枝ができる。大量絶滅=枝が消える。

▶ 茎進化 (stem evolution)

リフト帯では、HiR (Highly Radiogenic) マグマが噴出し、局所絶滅が起こり、放射線被爆により進化が加速する。これが茎進化である。

茎進化は陸で起こる。海だと、放射性元素が拡散するからである。

人類の脳の巨大化は、アフリカのリフトバレーでの茎進化によって起こった。

▶ 冠進化 (crown evolution)

大陸衝突によって、別々の大陸で別々の進化をしていた生物同士が交雑し、一気に多様性が増える。これが冠進化である。

現在インド大陸周辺の生物が多様なのは、インド亜大陸の衝突による冠進化のせいである。

大陸が分裂して孤立すると、茎進化と冠進化の中間型の進化が起こる。オーストラリアの有袋類の進化がその例である。哺乳類が、ローラシア獣類、アフリカ獣類、南米獣類に分かれているのもその例である。

▶ 大量絶滅による進化の加速

暗黒星雲との遭遇やスターバーストによって大量絶滅が起こる。空いたニッチで急速な進化が起こる。

重要なことは、ダーウィン進化のようなゆっくりした進化はバックグラウンドの進化であるのに対して、現在の生命の多様性はもっと大規模な変動が原因によるということである。〔後掲活字中毒の記〕

▲左:陳嘉庚 右:胡文虎

▲左:陳嘉庚 右:胡文虎X僑的企業体パターン

一島茎進化の三例を挙げました。このパターンは、鎌倉期から六百年も地道に地元に定着し続けた後、忠良(日新公)から四兄弟までの百年で九州を実質征服。同じく二百五十年南九州に留まった後、実質日本を征服した島津藩も類想できなくはないですけれど──もっと近い歴史事象があります。というより、本稿でのメインでもある──

グスク時代∶12Cから琉球王権∶15Cに至る政体急編成です。高宮さんが「奇跡」の一つに数える「狩猟採集のバンド社会から王国が成立した」大ジャンプのことです。──よく考えれば、これは日本で言うなら、邪馬台国が実効政体として日本全土を掌握し、対外的外交・貿易関係を築いたような出来事だという「奇跡」性に気付かされます。

安里説通りの喜界島から沖縄本島への入植が事実とするなら、喜界島城久遺跡三百年(9-12C)の突然変異は沖縄本島グスク時代三百年(12-15C)に拡大再生産された、とも言えます。グランドビジョンとしては同じことをやってるのです。隆起サンゴ礁上での農業サイクルを安定実施し、それを「資本金」とした対外交易による損益経済の上に統治体(国家)を構築する。

この移転を、新フェーズの事業展開に伴う旧拠点の引き上げと考えるなら、外地進出した(X僑的)企業体としてはあり得る行動パターンです。その場合、喜界島を引き上げた理由はシンプルで、進貢の規模と港湾を持つ沖縄本島の方が利益率が高かったからでしょう。

これを逆に考えれば、拡大再生産前の一つ小さなレベルでの同等事業もあったでしょう。隆起サンゴ礁農法で考えると、喜界島かその周辺かは分からないけれど、直輸入の稲作一辺倒の農法では不適とされたどこかの石灰岩質の土地で、たまたまか知的な問題解決の結果か、新農法を軌道に乗せた一族がいた。彼らは何かの方法で人員と組織を拡大し、喜界島・城久域に上がって農法実施と交易活動の両輪経営を開始した──。

〘補論3@〙高宮∶バンド→国 跳躍進化説

後掲高宮(主に2021)は、琉球諸島の社会史では六つの奇跡が起こったと主張しています。このうち五つ目として、「狩猟採集のバンド社会から王国が成立した島」である点を挙げてます。

おそらく新しい人々(農耕民)が、奄美・沖縄諸島に植民したことが大きな契機となって、沖縄諸島ではその後国が成立したものと思われます。沖縄諸島では国が成立し、奄美諸島では国へと進化しなかったといわれていますが、この比較検証も大変価値のあるテーマです。今一つ言えることは、奄美諸島の存在がなければ、沖縄諸島で国は出現しなかったと思われます(少なくともあのタイミングで)。その意味では琉球王国の成立は、奄美諸島が今ある位置にあったという奇跡の賜物でもあります(また、本書のテーマではないので、括弧付きですが、同様に琉球王国の起源を考察する際、先島諸島も大きな役割を担ったといわれています。(新里亮人2018)。であれば先島諸島が現在の位置にあったことも奇跡でしょう)。〔後掲高宮2021,pp300-301〕

端的に言えば、奄美諸島の存在とは大陸から見た倭寇的海民の活動域、先島諸島の存在とは大陸との折衝の緩衝域を意味しているのでしょう。その意味では──本稿の主張からは異説になるので補論の補論としますけど──沖縄王国の創造そのものが琉球島弧で起きた最大の突然変異だったとする見方もあり得ます。前後に長大な島弧で、少なくとも三様の社会進化を遂げた「海の奥座敷」にしか存在しえなかった奇跡の王国である、という観点です。

【補論4】八百万のアマミキヨ──神武東征軍と喜界発南遷集団

さて既に本稿は、上記喜界→沖縄本島移植のヤマト民族版を提示してきました。記紀の言葉で言えば、神武東征です。本稿では、稲作開始に伴う九州発の東への移植ムーブメント、として捉えてます。

PUSH【A】稲作伝播による九州人口爆発

▼【C】海民ネットワーク

PULL【B】濃尾等東方農地

鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」講談社学術文庫,2000 ※※東山:(旧国名)甲斐・信濃・飛騨

相似点は明確で、政治軍事的な要素は薄く、あるいは後付けの、農業人口的なムーブメントです。従って純粋に統計的なもので、史料には性質上記されません。

海民を前提にし、かつ海民がその移植行動を「ビジネス」にするという形で、本稿では海民が歴史に落とす最も大きな影が、人口大移動だと捉えています。これは、海民にとっては一種の、というより最大規模の「交易」です。──この面は、具体的なマネーが見える近世・近代の事例には明瞭ですけど、琉球がまだ史料に記されない時代にも同種の経済は存在したはずです。またそれ以前に、食の需要側たる人口と供給側たる農業は、存在を疑いようがない。その需給バランスは、人口か農業が移動することで維持されてきたはずであり、その移動が一定規模以上になればそれを「業」とする「集団」が発生したはずなのです。

木下2012∶琉球島弧での移動発現要因論

木下尚子という方のメイン分野は考古学であるはずですけど、学際的な議論も相当しておられます。後掲木下2012「琉球列島における先史文化の形成と人の移動」は、島弧間における移動とその要因を実証的に追求した労作です。

これにより、上記の、性格的にややファンタジーアドベンチャー的な言説に、客観性を備えておきたいと思います。

視認の可能性を数学的に求めた移動論は、喜界島編の最初に既に検討しました。

この純理系の論考に対し、木下は実証の観点から次のような移動要因複合説の立場を取ります。

目視できればそれだけで人が移動するとは限らない例もある。硫黄鳥島は徳之島からも伊平屋島からも見える島であるが、この島に人の足跡がみられるのはグスク時代以降である(盛本2002)。先史時代にも、この島にたどり着いた人のいたことは想像に難くないが、硫黄鳥島に文化を残すほど長い時間の接触はなかったらしい。噴火をくり返す硫黄臭の島に人は住もうと思わなかったのであろう。ただこうした島にも、15世紀には人々が登場している(盛本2002)。中国(明)に届けるための硫黄の採掘が琉球国によって開始されたためである。経済的動機があれば環境のなじまない島にも人々が移動していくことを示す好例である。

〔後掲木下2012〕

木下はもう一例、歴史的には一層深い謎とされる台湾-八重山間の移動の乏しさを挙げます。沖縄本島-福建の糸を引くような重厚な交易史からは想像も付かないほど、宮古・西表と台湾間の往来の記録は無い。沖縄側は何とかこの区間の往来の証拠を見つけようと躍起になってますけど、台湾側の陳有貝さん(台湾大学人類学系教授)は、やはり距離以外の要因を掲げて往来が無いことを合理付けようと試みています。

陳有貝2008∶台湾先住民は八重山へ出掛けない

台湾島と八重山諸島との間に文化的交流が存在するであろうことは早くから予想されており、1970年代國分直一氏は台湾島北部沿岸地方のケタガラン系原住民の祖先がのこしたとみられる苑裡貝塚(台湾島西北部)の印紋陶器片と波照間島で採集した格子目叩きをもつ土器片との類似を指摘した(國分1972b、44p.)。1980年代白木原和美氏は台湾東海岸と琉球列島との関係を探るため、その先史時代遺跡の悉皆的な踏査を行った(白木原1986)。こうした先学の追求にかかわらず、八重山諸島と台湾島との具体的関係の証左はみつからず、(略)

台湾大学の陳有貝氏は琉球列島と台湾島との文化交流の問題についてもっとも先鋭的に追及した考古学者である。氏は台湾側からこの問題に挑み、以下の結論を導いた(陳2008、2009)。

・台湾の先史社会は約4000年前に農耕を経済基盤とする安定した社会を形成しており、食料不足による人口圧から島外に移住する必然性はなかった。

・台湾の先史時代人にとって、環境のことなる琉球列島は農業を展開する上で適地ではなかった。

・台湾の先史時代人はオーストロネシア語族であった可能性が高く、八重山諸島の人々はそうであった可能性は低い。異なる語族間の交流には困難が多かった。

陳氏は台湾と琉球列島の関係を、台湾東海岸や八重山諸島に特定して議論しているのではないが、経済と言語レベルの違いを根拠に、台湾島側から八重山諸島に人が移動する歴史的要因のなかったことを導いている。〔後掲木下2012〕

白木原和美 1990 「台湾島東海岸先史遺跡調査概要」『台湾東海岸先史資料集』熊本大学

陳有貝 2008a「台湾から見た台湾と琉球の先史関係」『石垣市史考古ビジュアル版』第2巻、pp.63~64

- 2008b「オーストロネシア語族の研究から見た台湾と琉球の先史関係」『九州と東アジアの考古学―九州大學考古學研究室50周年記念論文集』,pp.919~930、九州大学

- 2009「從台灣與琉球考古資料看生態選擇與族群擴散人類學與人群的遷徒與重構」國立台灣大學類學系慶祝成立60周年國際會議論文集、pp.1~18、國立台灣大學人類學系

十分に説得力があります。

要するに──木下さんは「琉球諸島」のみの論と限定し一般適用には控えめですけど──普通の陸人にとって「行ける」彼方の認知とそこへ本当に「行く」実行行為との間には、広い溝があるのです。まして「見える」から「行く」とは限らない。月と同じです。

その

相互の1000kmも離れた北部九州と南島中部圏との間に交易が成立したのは、九州にはない物産で、北部九州に需要のある大型巻貝が沖縄諸島にのみ豊富に存在したからである。この経済関係が長期間にわたって継続したのは、沖縄諸島に北部九州にはない物産の種類が多く、これらを適宜提供することで時代ごとに変化する九州の消費の内容にうまく対応できたことがおもな要因である。これを支えたのが南島中部圏のサンゴ礁環境だったのはいうまでもない。〔後掲木下2012〕

この場合、商品の偏在とそれを希少価値と意味付ける経済社会の貨幣的象徴化のパワー、その乗算としての需要の強さ、さらに根本的にはそれらの「欲」に応えうる一次供給地の生産体力が揃って、始めてマーケットが成立し人が往来します。

木下∶移動条件表

木下さんはこの複数要素を次の表に整理し、それぞれに対応する琉球諸島での事例を設定しています。

類例の説明

① 表2における分類Ⅰの島々(引用者注:相互視認可)の関係。

② 15世紀以降の硫黄鳥島と伊平屋島との関係。硫黄採取が目的。

③ 先史時代の硫黄鳥島と伊平屋島・徳之島との関係。

④ 約2200年前における宮古島と多良間島との関係。

⑤ 下田原期(4300~3200年前)における宮古島と多良間島との関係。

⑥ 今のところ不明。

⑦ 台湾と八重山諸島の関係か(後述)

⑧ 11世紀末以降の九州島・沖縄諸島と先島の関係。ヤコウガイ採取が目的。

⑨ 11世紀中頃以前の久米島と宮古島の関係。石垣島と魚釣島の関係。〔後掲木下2012〕

前記喜界島農法の移植が、喜界島での経済的要因=人口圧の高まりによる新規大型農地の獲得要求に基づくものと考えるなら、その人口圧が一定レベルを超えた時に一気に起こったことになります。

なお、国際的な移民に用いられるのはPush and Pull モデルと呼ばれるものです。上記の諸要因をさらに出る側と入る側の双方で設定したようなもので──概念装置としては複雑過ぎます。

多くの中心的な移住問題は、簡単に説明できるものではありません。(略)

・移住の決定は、プッシュ要因(経済的な豊かさの追求、劣悪なガバナンスや深刻な貧困からの逃避、気候変動の影響など)とプル要因(フォーマル、インフォーマル経済双方の就業機会など)が相まって下されるもので、移住の動機を単一の要因に求められることはほとんどありません。〔後掲国連広報センター〕

結局、移民-移植のベクトルは複雑系としか言いようがありませんけど──ただ少なくとも、航海術と船体技術の向上が一定程度=琉球島弧を南北に渡り切る程度に達した時、人口圧が最後のスイッチとなって、喜界島から沖縄本島への人口の奔流が一気に動いた、という可能性は否定できません。

だから喜界人は沖縄本島に上がった

そこで、本稿は安里仮説に付加し、次のような構図にまとめたいと思います。

【A-】みやきせん海民の農業知識

による石灰岩土壌農法の創出

PUSH【A】隆起サンゴ礁農法定着による人口爆発

▼【C】みやきせん海民ネット

PULL【B】沖縄本島の未開拓の石灰岩土壌域

【B+】グスク時代開幕

【A】【B】そのものは陸人の農業者が実現したものです。ただ、彼らのうち元は漁撈採集者だった者も多いと思いますけど、その状態ではほぼ海民が陸上がりしたのと変わりません。かつ、

沖縄本島の当該エリア、つまり琉球石灰岩域は農業的な空白地帯だったと想像すれば、みやきせん※の海民の情報のネットワークを背景に新農法による農業拡大ムーブメントが12Cの琉球島弧に起こった、とするのが妥当と考えます。

※今帰仁〜奄美海域≒北山王国圏

これにより、喜界島から沖縄本島への入植は──それこそ神武東征と同様に──現代で言えば「難民」に近しい形で流れ着いた人々の奔流だった、と想定されます。──というより、大半の人間が餓死線ぎりぎりにいた時代に、移動する集団は当然に飢えており、現代的尺度なら難民に近くなります。これにより高梨さんの「征服王朝」的なイメージを完全に脱し、沖縄側から見れば、自分たちの不用地に気付けば住み着いていた集団が、やがて巨大化しグスクを造り争い始めて王朝を成した、というなし崩しの展開を招くムーブメントを仮想するのです。

【補論5】九州王朝説と「みやきせん」喜界島本拠説

三百年規模の大進化、農業による人口圧由来の大規模移民という類似形とは別に、もう一つ、喜界島には内地日本史との類似があると考えています。アイデアだけなので、出来るだけ端的に書いておきます。

以前、「みやきせん」勢力圏の交易主体としての命脈は、状況証拠(中国側記録量)からは第一尚氏の末期まで続いていること、琉球島弧全体の交易量は一般に典型的な進貢時代とされる第二尚氏代にはむしろ減少している、という岡本さんの指摘を紹介しました。

やや粗くサクッと言えば、第一尚氏末代・尚德王による喜界島攻略(伝1466年)後に進貢量は下降に転じました。第二尚氏の主政策は可能な限りこの進貢量を維持することだったと言ってもいい。

上記個所では岡本さんの同種データを幾つか掲げましたけど、これをそのまま帰納すると、第一尚王権代まで(-15C)の「琉球王国」の、少なくとも交易系のコアは喜界島にあったことになります。換言すると第二尚王権とは、「プロト琉球王国」を実質的にも統合し終えた首里サイドが、既得権益である中国進貢権を食い潰していく過程であったことになります。

このフレームは、日本史の古代の「トンデモ説」に似ています。

周知の如く九州王朝説とは、日本を代表する王朝は7C末まで九州にあったとする古田武彦・奇説です。太宰府を首都とするその「プロト大和朝廷」は、邪馬台国以降も九州にあったものが、663(天智天皇2)年の「白村江の戦い」敗北により近畿に「退避」したまま近世に至る──とするもの。

図式化してみます。

新旧位置/大陸国家/統合理由/統合効果

【ヤマト】

北部九州→近畿奈良/唐(+新羅)

/日本侵攻への備え

/国内律令体制整備

【琉球】

喜界島→沖縄本島(首里)/元・明

/ポスト倭寇交易圏確立?

/対明清衛星国「優等生」?

「海賊により建国」されてはならなかった王権

「?」部分は仮定です。

上記安里仮説通りに喜界島から出て移植した農法を基に構築したのが首里王権であったとすれば、倭寇壊滅を目指す明清帝国の側に与せざるを得ない進貢国琉球は、「海賊により建国」された国であっては絶対にイケなかったということです。結果、ヤマトの「九州切り」以上の切実さで、自身の出自である喜界島を討ち滅ぼさなければならなかった。

15C半ばから約15年継続された尚德王による「喜界島攻略」(伝1466年)の、主戦場は恐らく「みやきせん」の海だったのでしょう。喜界島の陸上で伝えられる以上のジェノサイドが、奄美〜沖縄本島北部(北山残党勢力圏)の海域で行われたでしょう。──なぜなら、第一尚氏末代・尚德の退路は明によって絶たれていたでしょうから。そう考えると、喜界島陥落の3年後に第一→第二尚氏交代というのは真に凄まじい。ある意味、喜界島と第一尚氏は相打ちになった。喜界島が海上系の勢力で大部分が海に逃げたと想像するなら、喜界島こそ第一尚氏を滅ぼしたのかもしれません。

→その領土・与論島と沖永良部島が中山に服属

1447年❴A+31❵第一尚氏四代・尚思達王、奄美大島征服[李朝実録]

1450❴A+35,B❵〜1462年 第一尚、喜界島をほぼ毎年攻撃[李朝実録]

1458年❴B+8❵護佐丸・阿麻和利の乱

1466年❴B+17❵尚徳王、兵3千(2千とも)で喜界島に親征、制圧

同年 那覇に泊地頭(現・泊港)、及び奄美各地の年貢収納蔵を天久寺に設置(大島御蔵)

1469年 第一尚氏、第二同氏に交代

1493年 奄美海域で琉球と「日本甲船」が紛争、琉球が勝利[朝鮮王朝実録「成宗実録」成宗二十四年(1493年)条]

15C末❴B+50❵〜16C大島の地名表記が「間切」名称初出。 間切毎に「首里大屋子」が置かれ、その下位に大屋子・与人・目差・掟・里主など設置

URL:https://yannaki.jp/kikaijima2.html〘▶現在リンク切〙

wiki/奄美群島の歴史

この構図を見ていると、よりトンデモですけど──もう一つの可能性にも気づかされます。喜界島から沖縄本島への人口移動は、本当に12Cだけだったのか?という点です。

喜界島に侵攻した第一尚氏尚德王を、背後から刺す形で、第二尚氏尚円王が立ったのでした。しかもそこから、現代にまで語り継がれるえげつなさで第一尚氏ジェノサイドを開始します。単に王家が入れ替わっただけでなく、エリート層に新たな外交ブレインがどっさり流入したようです。敵の敵はと考えるなら、それは、喜界島から直接来たか、一時退避していた集団を受け入れたか、とにかく海民系による人材強化を施すべく再構築された第二尚氏王権には、結果として喜界島サイドのマンパワーが相当数合流したのではないでしょうか?

この仮想のもとで、12C沖縄本島移植から15C尚氏-喜界島「征服」までの三百年を想像してみましょう。喜界島「みやきせん」海民集団から見ると、沖縄本島のクスク時代は人民が逃げ惑う「戦国時代」ではなく、各農地に新農法が根付いて賑わいが生ずるフロンティア開拓の時代だったわけです。「みやきせん」海民は沖縄本島への移民ブローカーとして潤った。

明朝視線を意識した喜界島滅亡劇

そうして沖縄本島に経済基盤らしきものが成立した14C半ば、大陸中国に明王権が立つ。東シナ海を越えて攻め寄せようとしていた元帝国とは違い、朝貢を受け入れる友好性と、何より「商売っ気」を持つ漢民族政権だと知った「みやきせん」指導層は、沖縄本島に明が想定する通りの朝貢国家の体の組織を構築して、エリア全体の収益を交易に特化させようと策略したのでしょう。

だから中山の対明進貢開始後も、実質的な交易当事者は「みやきせん」でした。倭寇を敵と見なし、かつ周辺蛮地の王権にしか朝貢を認めない明朝は、流石にこの傀儡構造を見破り、首里に過去との決別を、つまり「脱・海賊」を要求します。──この点、明は真面目な帝国です。薩摩藩の傀儡であることを、多分察しつつ、断行国・日本との魔術的な交易構造を維持した清帝国と、体質が異なります。

統一王権として瓦解の縁にあった第一尚氏は、明朝の信頼回復による王権維持のため、余力の全てを注いで喜界島と「みやきせん」を滅ぼした。……かに見えたけれど、喜界島と「みやきせん」は読谷・護佐丸や勝連・阿麻和利、泊・安里親方と金丸(後の初代第二尚氏・尚円)ら、即ち半海賊系勢力群と結んで、いわば沖縄本島に逆上陸。──という経緯だと明朝を納得させられないので、喜界島壊滅後の「ヲーソーレー」による不思議な禅譲により第二尚氏が立ったことになってます。こんなんでなぜ明朝が納得したのか……何か政治的な裏はえりそうですけど、こんな筋が当たってれば琉球王朝は二重の意味(時空)で「海賊が造った」王権だったことになります。

──いや、より正確には「海賊のペルソナとしての琉球王朝」と言うべきでしょうか?

■補論史料:沈括「夢渓筆談」の羅針盤記述原文

最初にトンデモ説から始めてしまいますと──世界四大発明の一つとしれる羅針盤の「羅」は、由来が不明です。で、これを根拠に羅針盤・新羅発明説というのがあります。根拠は主に「三国史記」内にある「唐の僧侶法案が新羅で磁石を貰った」という記述で、だから原語「新羅針盤」を縮めて羅針盤になった、という。 〔wiki/中国(台湾を含む)の事物〕

ただこの話(の強引さ)から想像できるように、羅針盤の「発明」の画期とは、磁石が方位を指すことは物凄く古くから知られていたのに、それを航海のツールとして用いる発想に至るまでの、恐らく千年ほどかかった袋小路からの跳躍にあります。

磁石が鉄を引くという事実の発見は、ギリシアですでに知られていたが、中国でも紀元前からわかっており、磁石が鉄片を引き寄せるのがちょうど慈母が赤ん坊を引き寄せるようなものなので、古くは慈石と書かれた。磁石の使用は占いとともに始まっている。後漢の王充が書いた『論衡』という書物に、磁石をスプーン状に成形して、それを式盤というものの上に投げ、運勢を占う「司南」というものが出ている。磁石の使用は、六朝時代になると地相家が方角を知るのに役立てられるようになって、磁針をつくる方法や磁針をセットする方法が改良された。中国では磁石を糸でぶらさげたり、軽い木で作った魚の腹に磁針をはめこみ、水にうかべる指南魚がつくられた。もともと占いから出発した磁石の使用は、11世紀の頃になると黄海(引用者注∶誤記→「航海」)にも役立てられるようになり、中国船に使われた指南魚が、さかんに中国に来港していたアラビア人によって知られ、さらにヨーロッパに伝わった。<藪内清『中国の科学文明』岩波新書p.85-87などによる>〔後掲世界史の窓〕

「指南魚」初出∶曾公亮「武经总要」原文

「指南魚」という語感イメージはファンタジックですけど、そもそも磁石の「慈」も、石が「慈」母の方を向く、というイメージとも言われます。磁力の解明がなされていない時代には、不思議な力だったのてしょう。

指南魚の作り方を記す史料は、北宋初年以降とされます。なぜ断言できるのか書かれないけれど、多分、書物の性格が軍事目的の国による刊行物(防衛上の最新武器研究書)なので、主体である北宋王朝の成立初年・960年以降と断定したものと思われます。──つまり沈括より早い可能性がありますけど、記述内容はあくまで使い方のみで、航海を想定したとは断じにくい。

4 若遇天景曀霾,夜色暝黑,又不辨方向,则当纵老马前行,必识道路。 或出指南车及指南鱼以辨所向。指南车法,世不传。鱼法,用薄铁叶剪裁,长二寸,阔五分,首尾锐如鱼形,置炭火中烧之,候通赤,以铁钤钤鱼首,出火,以尾正对子位,蘸水盆中,没尾数分则止,以密器收之。用时置水椀于无风处,平放鱼在水面令浮,其首常南向午也。〔後掲曾公亮「武经总要」《武经总要前集》←中國哲學書電子化計劃〕※番号は同計画付番

そこで、沈括の「夢渓筆談」です。沈括という人は遺した史料から科学者とか地理学者と記されることが多いけれど、宮廷の第一線の外交担当や各地の知事を歴任した高級官僚です。なので1031年生-1095年没と時系列にははっきり位置づけられていて、死亡地は潤州(現・鎮江市)。ここで8年の隠居生活の後に逝去してるので、著作・夢渓筆談は1095マイナス8年の期間内に記されたと推認されてます。

「磁気偏角」初出∶沈括「夢渓筆談」原文

同書を「磁石」で検索すると3段落4カ所のヒットがあります。

4 昔人文章用北狄事,多言黑山。黑山在大幕之北,今謂之姚家族,有城在其西南,謂之慶州。餘奉使,嘗帳宿其下。山長數十里,土石皆紫黑,似今之磁石。有水出其下,所謂黑水也。胡人言黑水原下委高,水曾逆流。〔沈括∶夢溪筆談/卷二十四 雜志一 ←後掲中國哲學書電子化計劃〕※番号は上記計画付番。以下同。

「黑山」という北方の山で磁石が採れる、という昔の記録があるという。なぜこんなに地理と来歴に詳しいのか分かりませんけど、最も驚くべきは次の記述。いわゆる「磁気偏角」、磁石の指す南北は地図上の南北と微妙に違う※ことを、非常にたどたどしいけれどハッキリと記してます。

18 方家以磁石磨針鋒,則能指南,然常微偏東,不全南也,水浮多蕩搖。指爪及碗唇上皆可為之,運轉尤速,但堅滑易墜,不若縷懸為最善。其法取新纊中獨繭縷,以芥子許蠟,綴于針腰,無風處懸之,則針常指南。其中有磨而指北者。餘家指南、北者皆有之。磁石之指南,猶柏之指西,莫可原其理。〔沈括∶夢溪筆談/卷二十四 雜志一 ←後掲中國哲學書電子化計劃〕

信じられません。書き方からして自分で観察した雰囲気ですけど、隠居した高級官僚がする作業としては物凄くマニアックです。

22 以磁石磨針鋒,則銳處常指南;亦有指北者,恐石性亦不同。如夏至鹿角解、冬至麋角解,南北相反,理應有異,未深考耳。〔沈括∶夢溪筆談/補筆談卷三←後掲中國哲學書電子化計劃〕

ただこういう類いの人がいたお陰で、多分、それを海へ持って行ってみることを思い付いた第三の誰か(その後の経緯からすると中東からの交易関係者)が、永らくオモチャだった方位磁針を航海の必需品の座に据えていったのです。──鎮江は河川流通の結節点ですから、その誰かは隠居中の沈括と鎮江で出会った蓋然性が高いと思います。

Only $7

方位磁針は、イスラム教徒により、礼拝時にカアバ神殿の方向(キブラ)を知る目的を与えられ、キブラコンパス(キブラポインター)として流布した後、ようやく航海に用いられるようになったと考えられていますけど、そちらの始原は確認されません。少なくとも目的を与えられるまで千年を要した、特異な「世界四大発明」です。