※※新松子∶しんちぢり。晩秋の季語で、その年にできた松毬(まつぼっくり)を指す。

※蛇苺∶バラ科の多年草。四月から五月、黄色い花をつけ、五月から六月、野原や田んぼのあぜ道など、蛇の出そうな湿気の多いところに茎をはって実をつける。実はすかすかで毒もないが甘みもなく食べられない。

田水満ち日いづる露に―/蛇笏

|

中甑島藺牟田 予定も何も 読み方すら知らなかったこの集落を目指してしまいました。 |

支出1300/収入1320

▼13.0[242]

負債 20/

[前日累計]

利益 -/負債 222

五月二日(一休)

0700AreaOneバイキング370

1251こしきの漁師家 海聖丸(漁師直営の海鮮焼き屋)

本日の日替わり定食

(きびなごの刺身,甑産!!ブリの照り焼き,魚の南蛮漬け,白ごはん,あら汁,茶碗蒸し,つわの佃煮,ところてん)550

1900 きびなご一夜干 250

[前日日計]

支出1300/収入1170

▼13.0[243]

/負債 130

[前日累計]

利益 -/負債 352

五月三日(二祝)

目録

藺牟田の門の中はフルトリ

そとそも昨日まで「蘭牟田」と書いてきたけど、「藺牟田」(「門」の中が「隹」∶フルトリ)らしい。とほほ。

漢字「藺」は、畳の表部分の原料となるイグサの意です。

藺生[近畿地方] 藺町[中国地方] 藺田町[中部地方] 藺生野[近畿地方] 藺之沢[近畿地方] 藺田川[中国地方] 藺牟田[九州地方]

甑島三日目を、昨日見つけたこの集落に賭けてみます。

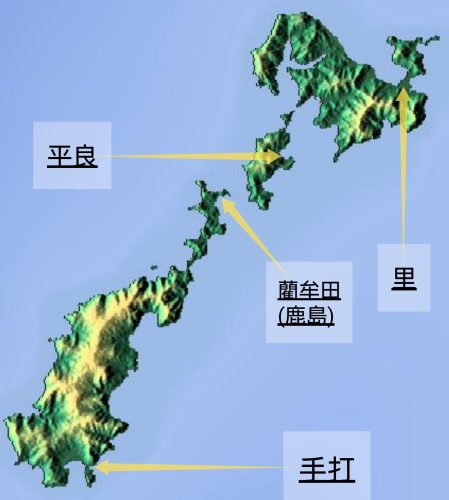

1151鹿島(縦貫B)→1228里

[次発]1300→1337

軽く予習をするつもりでしたけど、あまりの「謎」度にのめり込んでしまいました。何も分からないだけでなく、ある視点でフォーカスした像が、別視点からはてんでブレてくるのです。

海人は越えれたか伊牟田海門

鹿島町藺牟田(かしまちょういむた[2])は、鹿児島県薩摩川内市の大字[3]。旧薩摩国甑島郡甑島郷藺牟田村、甑島郡下甑村大字藺牟田、薩摩郡下甑村大字藺牟田、薩摩郡鹿島村大字藺牟田。郵便番号は896-1301[4]。人口は353人、世帯数は194世帯(2020年10月1日現在)[5]。面積は8.68平方キロメートル。[後掲wiki]

※原典 [2] “本市の町名一覧について”. 薩摩川内市. 2020年8月8日閲覧。

[3] 川薩地区合併協議会 町・字の取り扱いについて”. 川薩地区合併協議会. 2020年8月8日閲覧。

[4] 鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田の郵便番号. 日本郵便. 2020年8月8日閲覧。

[5] 国勢調査 令和2年国勢調査小地域集計 (主な内容:基本単位区別,町丁・字別人口など)46:鹿児島県”. 総務省統計局 (2022年2月10日). 2022年2月10日閲覧。

甑大橋が架橋されている藺牟田北側、中甑島との間の海峡は現在「藺牟田瀬戸」と表記されます。平良瀬戸とか中甑瀬戸とは呼ばれないのは、藺牟田という地名が「藺」=イグサの漢字に由来するのではなく、元々はこの海峡名だった可能性を示唆します。次の角川の古名「伊牟田海門」(巻末参照)も、この立場を補強します。

天保14年当時は伊牟田海門と呼んだ。薩摩郡上甑村と鹿島村の境にある海峡。中甑島と下甑島の間にあって距離は約1km。潮の干満による潮流の動きが激しい。下甑島の鹿島村側に消費電力300Wの鳥ノ巣山灯台がある。また灯台の照射灯が,灯台の北東300mのヘタノ瀬上の標柱(白色円形コンクリート造り,高さ平均水面上5.1m)を照らして岩礁や暗礁の位置を標示している。海峡の中甑島側には沖ノ瀬上があり,ヘタノ瀬上と同様に岩礁が散在するため,船舶はヘタノ瀬上と沖ノ瀬上の中間を航行する。〔角川日本地名大辞典/藺牟田瀬戸【いむたせと】〕

「牟田」地名は、九州に多用される「湿地」相当の古語の名残りと目されます(巻末参照)。上記のように、実際の航路が極めて限られる海底地形だとすれば、現・語義「湿地」より古い原義があったのか、あるいはこの瀬戸は越えられない航路と認識されていた時期があったか、どちらかの可能性があります。

藺牟田から「船越」なのか瀬戸なのか

こうした難所で必要とされる地場の水先案内人が、金銭を徴収するようになり海賊に……という話は、既に何度もお書きしたし、読まれたことも多い通説です。

ただし。次の角川が記すように、藺牟田の場合は、集落西側の「藺落浦」からの積出し伝承もある。

江戸期~明治22年の村名。薩摩国甑島郡甑島郷のうち。「九州東海辺沿海村順」では,文化7年の家数267軒。村高は,「旧高旧領」57石余。物産としては,藺牟田池に生える藺があり,刈り取った藺は藺落浦に落として船で積み出した。寛文4年鹿島大明神(現村名の起源)が創建される。明治13年藺牟田小学(鹿島小学校の前身)が開校。同22年下甑村の大字となる。〔角川日本地名大辞典/藺牟田村(近世)〕

つまりこの伝承を真実視するならば、藺牟田は船荷を陸路で越す「船越」だったことになり、結果的に──難所・藺牟田瀬戸を海路で越すルートは用いられてなかったことになり、水先案内人も海賊もいなかったことになるのです。

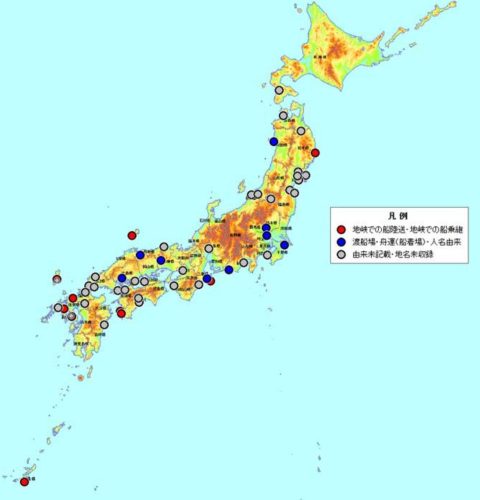

●地峡での船陸送・地峡での船乗継

地峡での船陸送(9)

地峡での船乗継(1)

●渡船場・舟運(船着場)・人名由来 ∋広島県海田-府中船越

●由来未記載・地名未収録

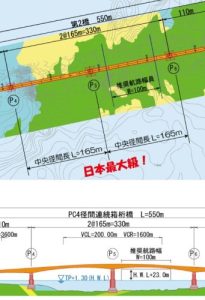

なお、藺牟田「船越」と藺牟田瀬戸を併用していた可能性は考えにくいと思います。現・甑大橋の支柱間距離は前章で触れたとおり日本第二位の規模を誇りますけど、推奨幅100m、エアードラフト(水面上の高さ)23mです。つまり物理的にはその規模の大型船までが通過できるのですから、船が規模的に藺牟田瀬戸を通過出来ない場合のみ荷を「船越」するという使い分けをしていたとは思えません。

また、上記伝承に「藺落浦に落として」とあるように、藺牟田「船越」西側の海は陸地面から段差があり、東の現・藺牟田湾から船を担いで越していたとも考えにくい。

忠敬の数えた家は267

伊能忠敬隊が甑島へ来たのは、測量日記によると文化7年8月10日(1810年9月8日)〔後掲伊能忠敬e史料館,7次,第16巻〕。次のものは、事前の諸藩データを含むその際のロジ資料集※のものです。

伊能忠敬が著した「九州東海辺沿海村順」によれば家数は267戸であったと記録されている[10]。[後掲wiki]

※原典参考資料[10]後掲芳即正、五味克夫『日本歴史地名大系47巻 鹿児島県の地名』平凡社、1998年。p361

同じ文化年間の人口資料として次のデータもある。人口そのものではないけれど、上記の250世帯程度の規模と一応整合はします。

文化三年(一八〇六)改の諸浦御奉公並万上納物定(列朝制度)では当村【藺牟田】、

片野浦 村・青瀬 村・長浜村(現下甑村)四村の浦水手役六一人立・雇水手役一三五人立で、漁師銀は課されていなかった。〔日本歴史地名大系 「藺牟田村」←コトバンク/藺牟田村〕※【引用者追記】

なお、藺牟田に番所があったという記述を、鹿島村郷土誌は記しているらしい。これは根拠が不明で、かつ他の史料とは整合しません。手打の支所のような駐在所が置かれた、という実質でしょうか?

藺牟田には船舶の往来を監視する番所が設置されており、手打の郷士が勤務していた[28]。[後掲wiki]

※原典参考資料[28]後掲鹿島村郷土誌編集委員会『鹿島村郷土誌』鹿島村、1982年 p82

伊能記の文化から約八十年

幕末、藺牟田で天然痘の流行があったという。開国に伴う一般的な感染症拡大より、少し時期が遅い。

これとどう関係するのか不明ですけど、藺牟田の住民は明治前半期に多量の移住を行ったと記録されます。恐らくは、幕末から明治初の藺牟田は、何らか壊滅的な事態下にあったものと推測されます。

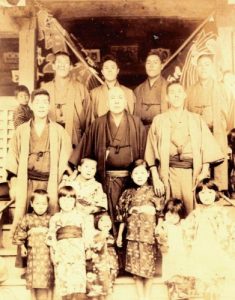

1884年(明治17年)から翌年の1885年(明治18年)にかけて甑島列島の各村は台風が何度も襲来しコメなどの作物が大凶作となり、さらには藺牟田村で天然痘が流行し70名から80名の死者が出るなどの窮地に陥った。鹿児島県は藺牟田村の住民約2,000人以上を種子島、屋久島、高江村などに移住させる計画を立て、翌年1886年(明治19年)には移住が行われた[31]。[後掲wiki]

※原典参考資料∶[31]ibid.鹿島村郷土誌p. 51-53

伊能記録の1810年からは約80年。文化期「267戸」は四を乗じても千人余(267✕4≒1061人)です。そこから、2千人以上の移住が行われたとすれば、藺牟田の人口は少なくとも2倍、自然には数倍になっていないと可怪しい。

これを説明するには、何らかの原因で人口爆発が起きたか、あるいは藺牟田に根を持つ「非定住者」が定住者を上回るほど存在したか、とにかく江戸期の通常の集落にはない状況が藺牟田にあったと想定するしかなくなるのです。

先走りが過ぎました。そろそろ、実地見聞に話を戻します。

図書館は当面の間 都合により

〇903、里から定刻発車。

フェリーこしきが入港してきてる。明日には、この船で帰ることになります。貴重な時間を賭けるには本日の目的地はなかなか無謀なんですけど──。

里商工会前のショッピングセンター「かくえい」は、割と大きいし客の出入りもあるようです。

図書館には鹿島村郷土誌があるかもしれない。──いや?今HPを確認してみると、4/30から「当面の間 都合により臨時休館」……その表現じゃあ訳わからん!!……けど、要は開いてないらしい。

山道。チャリダー2台を追い抜く。

ここですぐ下るということは──上甑島の地勢は南側が緩い。これは甑島のどのエリアにも通じそうです。

中甑港は石積みなど、古みのある感じがない。水深のある新しい港。集落の形は面白いけれどそれほど深くはない。

ああ,ここから南に見えるあの集落が平良になるのか。東の崖が鋭い。

婆さんの無い平良港から6支部前

で、三度目の甑大明神なので、撮影を試みたんだけど──バスから甑大明神を撮るのはかなり……ツラいです。足を確保してキチンと視座を取りましょう。

大明神橋を渡った先では、甑大橋ほどではないけど、左右に海を見る陸橋のような絶景の地形になります。

西洋人が発想したとおり確かにこの辺りは──隠岐島前の知夫里島のように、牧畑や畜産が発達してもおかしくない地形です。それがなぜないんだろう?

本日も曇天。ただ雲は薄く、青空も切れ切れに見える。

平良港の見張番おばあちゃんは、今日は出てないみたい。

ここ平良まで里から13kmと標示。直前距離はその程度、問題は……というか甑らしいのは道なのです。

0931、平良トンネルに入る。さあ、甑大橋の恐怖の絶景だ!高所恐怖症用レーンを造ってほしい。

体温が当社比3度ほどさがる。

橋を渡るバスの窓外を、犬鷲が一羽ついてきて滑空。凄まじい。

鹿島トンネル。対向車一台。

〇940、鹿島下車。てゆーかここが終点です。

帰路便の発車時刻を確認。1151──つまり約130分が観光の時間のリミットです。

0945、藺牟田南一望。ここは集落が3mほどの防波堤の上の高台にある。元からこういう配置なのか?

三叉路からその高台ラインへ。

GM.(経路)

ババス停「6支部」──と言われても何の略やら……とにかくその前から右折西行して集落へ。

0949、三叉路。細い直進路へ。──ホントに、意外なほど湾曲はありません。微妙な道のブレが歴史を感じさせはするけれど。あるいはこのエリアが既に埋立て地なのでしょうか?

集落南北を貫く微高地

古井戸。コンクリ造り。

──道に沿って延びる側溝から考えても、このエリアは、現代のものではないけれど近世には遡らない原型たろうと思います。

0953。路は湾曲して左手へ。──これも地図だけ見ると変に思われるかもしれません。海岸線はほぼ直線なのですから。でも地図をよく見ると、確かに微妙な、西向きに凹む湾曲が存在します。元の海岸線と疑われます。

けれど、多分、この集落はそれたけではない。

また一段高くなりました。0955。

山から海への単純な傾斜なら、北から南に歩いていて高くなるはずがない。つまり東西に微高地が延びるのは、もう一段複雑な原地形があるからです。

家裏に墓地。道は緩く下り。

──この地点を、念のため位置情報をオンにして座標を拾っておきました(→GM.)。北西に長く、行き止まりの路地が伸びてるのが、多分上の写真の道です。

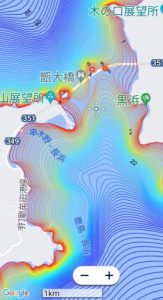

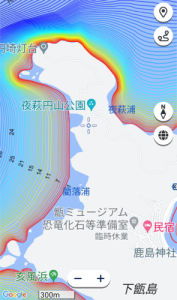

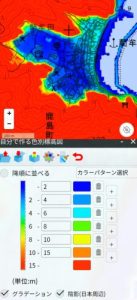

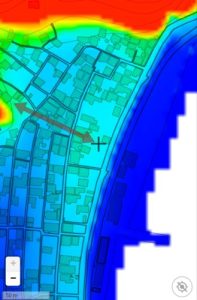

地理院地図の「自分で作る色別標高図」を、2m単位に色を変えて表示してみました。

西奥低地部の湾と蓋状砂州

どう思われるでしょうか?

現・海岸線近くに、微高地が走り、上記東西微高地の箇所で西からの高みに繋がってる。その方向で、南半の平地は西の陸の奥に凸に入り込んでる。

すぐ南隣、既に見た小牟田との相似させると想像が容易です。

集落の西奥がやや低地で残っているのは、このエリアが湾だったからだと想像するのが妥当でしょう。つまり藺牟田もクリーク(潟)の東側を砂州が閉じる原地形で、この砂州が現・海岸線沿いの、西側に微妙な凸を帯びた微高地ライン。砂州の西北側にはかつては水場が食い込むように残存したけれど、早い時期に陸化した。でも水の便が悪いから、どこかの時代に北西側の谷から水を引く水路と人工的な高地を造ったのではないでしょうか。

もしこの、特に最後のインフラ構築が当たっているなら、自力での地形改変としては相当の力業です。──ただもちろん、根拠はこと時に見た暗渠の表示しかありません。

鹿島中学校HPと藺牟田裏口港

このあたりか?──全くの勘ですけど、十字で右折西行。掲示板。

1001、いきなり人が増えた。この山手が「郊外店エリア」らしい。元は何があった界隈でしょう?──と当時は不思議がってるけれど、上記推定が正しいなら潟の西湾奥です。例えば瀬戸内海沿岸地域の集落なら、最も古く利便性もある集落奥にこの面積の開発エリアは確保できません。

鹿島郵便局。西に鹿島中学校。その向こうに──西側海岸への丘。

なお、鹿島中学校HPはまだ存続しており〔後掲,ただし最終更新2012年〕、トップページに次の語が記されたままです。「これまで,1700名あまりの生徒が巣立った学校の休校は誠に残念です。いつの日か,再開校する日を夢見て,しばし学校に幕を下ろします。」

高台らしい。地図上も道は行き止まり、崖以外に、例えば寺社が残るでもない。

時間もないし諦めたんですけど──この地形は、大型船の船着きには適する……気もします。知らんけど。地図に残らないような、隠された祭祀跡でも見つかれば、藺牟田の「裏口」が西にあった、ということになるのです。知らんけど。

我こそはと言う読者はチャレンジをば。ホンマ知らんけど。

と後悔はあるけれども東へ折り返しました。

1008、鹿島小学校前。運動会か?

徳船寺の境内に迷い込みましたけど……裏手から入ってしまったらしい。「念仏発祥之地」碑。──何とこれが指定文化財らしい。巻末参照。

大ソテツ-徳船寺-三角池の地脈

寺南側の道のド真ん中、憮然として樹木が立つ。天然記念物とあります。──後の調べでは天然記念物名は「徳船寺境内及周辺樹林」、昭和52年6月20日指定。同じく巻末参照だけど──沖縄だってこんなに都市計画を無視した樹木はない。よほど大切にされてきた樹木です。なのに、資料のどこにも「神木」とは記されません。まるで秘されてるようです。

1014、JA北さつま前を南行。

水路か池か分からない水のスペースが……突然現れました。岸はコンクリだけど、この形は……何の名残りでしょう?当時は、さっぱり見当がつきませんでしたけど──

次の図は後に作成したものです。

現代には暗渠になったらしい海への水路が、1970年代の画像では確認できます。かつ、この水路の北北西延長上に徳船寺、大ソテツと──植生的に肥えた微高地のラインが並びます。スピリチュアルに言えば、風水の地脈が通っているかのようです。

1018、路地。突然ですけど──右折してみる。……とメモしてます。間違いなくタダの勘ですけど、南南西の山手に登っていきます。

藺牟田集落を南西より鳥瞰

階段。ここまでののっぺりとした平地状から打って変わって、ガッツリした登りです。右に等高線ラインになった後途絶える。

途絶えた地点の位置情報を一応コピーしました→GM.。GM.では途切れはない風に描かれてますけど、地理院地図(→同地点)では途切れてます。

不思議さが伝わるでしょうか?藺牟田集落は、この

明治二十七年九月記銘の観音様

1022、折り返す。道端にしゃがみ込んで草むしりしてたおじいさんを、挨拶しつつ追い越すと「あッびっくりしたあ」と大声。それは……普通はこっちが言うセリフでは?

1025、鹿島住民センターを通りかかる。有形文化財※ながら現役です。

うーん。正直……普通の建物に見えます。

必死に見れば、まあ、レリーフがなんとなく凄くはある。ただ専門的にはやはり凄いらしい。巻末参照。

※平成13年、国の登録有形民俗文化財に登録

1028、鹿島神社が見えて来ましたけど……その手前の恵比寿神社にまず立ち寄ってしまいました。鹿島神社との別ラインの鳥居※。

※GM.←この地点でグーグルアースでご確認頂けます。

両宮は通じてない。無理に鹿島が併設されたっぽいけれど──。

石塔観音開き。供え物なし。賽銭箱のみ新しい。基石は苔むしてる。向かって右側面に「明治二十七年九月」記銘あり。だとすれば、エビスの方が後から軒を借りたわけです。

昭和十年十一月陸軍特別大演習行幸

鹿島側へ。狛犬が厳しい。おみくじを巻いてある。

赤塗りの建物は新しいようです。附属する宮はありません。祭神・建御名方を単独で祀る。

宮はないけれど、右手に神井があった模様です。この位置は、先の恵比寿祠から窪地を隔てた真裏になります。

感覚として、沖縄に近い拝み場です。神体が何も無い、もしくは何も無い場を拝んでる。

いや?左手にも何かがあったような基石があります。ただし、コンクリです。手前に花畑。

入口脇に「昭和十年十一月 陸軍特別大演習行幸記念……」の記念碑あり。──この行事については、鹿児島県県下では相当数のヒットがあります。ただし、多分大正天皇が甑島を訪れたという記事は、見つかりませんでした。

残り70分。引き返そう。

かなり快晴になって参りました。これは──今夕ついに、自転車かな?

■レポ:宗教建造物としての甑島大明神

甑大明神橋は意図的にS字にくねらせてあります。その斜張橋部の諸元は、専門的に言うと次の通りなんだって。知らんけど。

支間:2@85.0m

幅員:8.0m

設計荷重: TL-20

縦断勾配: i = 6.0 %

斜材:ファン型2面吊り

施工方法:ディヴィダーク片持張出し工法〔後掲九州橋梁・構造工学研究会〕

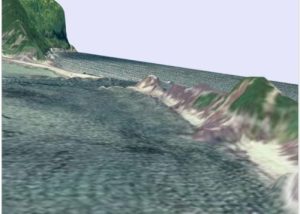

甑大明神橋は、甑島列島の今後の開発を念頭に罹いたランドマーク及びシンボルマーク的な存在になっています。架橋地点のヘタの串は、甑島列島特有の奇岩がそびえ、岩山そのものが甑大明神という御神体を形成し、風光明媚な所で、なかでも夕日の沈む様は天下一品です。

このような理由から、甑大明神橋は、鹿児島県で初めてのPC斜張橋として計画がなされたもので、(略)〔後掲九州橋梁・構造工学研究会〕

同工学研究会は工学雑誌とは思えぬ修辞を尽くして記述しますけど、要するに──甑島を通貫する画期的な利便性を追求する歴史的インフラ構築時でさえ、甑大明神の神性を損なわないよう最大限の配慮がなされた結果、作られた奇形のです。

祭神詳ならず 或日 海神なりと

とは言え、自然崇拝に近しい甑大明神への拝みは、必ずしも明瞭なものではありません。多くの研究がこれに依っているらしい三国名勝図会の原文から始めますけど、図会著者ですら既に相当悩んで書かれてます。

上甑村串瀬戸にあり、海辺の大巌を神体とす。祭神詳ならず。或日、海神なりと。上甑の中甑と、平との間、双方の巌嘴長く対し出て、其間絶断すること僅にーニ町なるべくして、海門となり、東西の潮水相通ず。涸潮の時は、接壌となる。因て串瀬戸と号す。其中甑の地方より出たる巌嘴の上に大巌あり。其高さ三十尋許、宛も甑形の如し。是を神石と崇む。別に祠屋の設けなし。又甑巌の前に奇石あり、人形にて侍立するが如し。此甑巌は、往古当島の総廟なりといふ。前条に甑島の名は、甑形の神石に因て名を得たるとは、即此巌なり 。祭祀九月九日。〔三国名勝図会 巻之30「神社」「甑大明神」←後掲原田2020p2〕

「祭神

次の上甑誌引用の前半は図会の同内容を、伝承される形で現代語訳したと言える文章です。

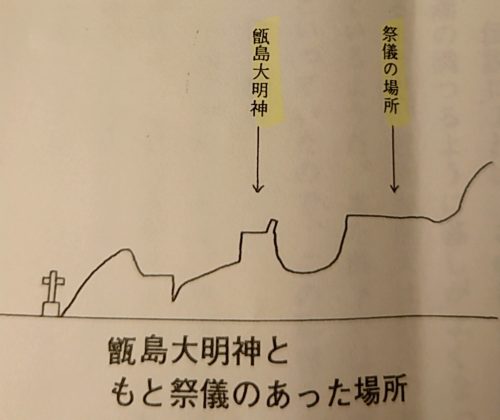

甑島神社(中甑) 字中津串,俗にいう洲崎の海岸にある。この神社は実は遥拝所であって中甑湾をへだてて,西方一五〇〇米の所にある甑島大明神(甑大明神)という甑型の大岩が御神体である。祭神は三国名勝図会に「祭神詳ならず,或曰,海神なりと」とあるように,はっきりしなかったが,近年少彦名命を祭神としている。祭日は旧九月九日。

元来甑島大明神には社殿はなく,岩そのものを神として拝していた。祭儀も甑岩の近くにある平岩の上で行われ,メーシジョーという少女の内侍舞も,ここで舞われた。

メーシジョーの舞う岩塊

観光情報として甑大明神が記されるのは、よく知られてるように「岩が甑に似てるから」という甑島の由来説です。ただし、これは多分飲み込みやすい噂話、と考えるべきでしょう。原文を確認できないけど和名抄にある「古之木之万」を(こしきしま)と読む、という定説があり、そうだとすれば「こしき」相当地名は音が先行したはずだからです。

(略)図に示した現在の甑島大明神の岩は,古代にはもっと高かったはずで,風化変形して今日の形になっている。突起があるのは,風化変形の途中に堅い所が残っているのである。古代には甑を伏せたような形であったと思われる。[後掲上甑村郷土誌編集委員会「上甑村郷土誌」上甑村,昭50。以下「上甑誌」という。p197]

さて、三国名勝図会は記していない「メーシジョー」の情報を上甑誌は記します。

まず、地域性がある。メーンジョーは上甑の巫女です。逆にユネスコ無形文化遺産登録されたトシドンは下甑のもので、ここまで盛り上がっても上甑にはない。甑島内の文化的な格差がくっきり見えます。

鹿児島県甑島のうち,上甑村と里村にはメーンジョーという巫女(みこ)がいる。(略)

メーシジョーは十才から十二才位の,まだ初潮をみない清浄な少女の中から,くじ引きできめる。二年交代が普通である。(略)

マシジョウ※は祭の時,舞を舞うのが役目で,あわせて供物を供えるための補助役をつとめる。

マシジョウの姿はどうかというと,白衣に緋のはかまをはき,紫色のうちかけをまとう(平良では黄緑色である)。頭には冠をいただき,手に鈴をもって舞い,扇はもたない。(略)

[後掲上甑誌]p566-567

※マシジョウ:小島の呼名

以前は祭の時,変わった行事があった。それは今禁止されているが男の子供達が竹で作ったサテッポーでマシジョウを射るのであった。何のためにこんなことをしたのかわからない。[後掲上甑誌]p567

「サテッポー」というのが何のことか分からないけれど、「射る」のだから武器的なものなのでしょう。射られるのは少女で、「今禁止されている」のは当然ですけど、非常にプリミティブな臭いの慣習です。イメージ的には略奪婚を想像させます。

数十年前までは,甑島大明神の祭はこの岩の近くの平たい岩の上で行われ,メーンジョーの舞もここで行われた。これこそ古代甑隼人の祭祀の姿を伝えたものであったと思われる。[後掲上甑誌]p569

数十年前だから写真があってもよさそうですけど一切ヒットしません。多分、ごく最近まで非常にローカルな祭祀だったのだと思います。

次の呼称の多様化は、各集落で土着化し、ガラパゴス化した様子を示してます。面積的にはこれほど狭い地域内でです。

メーシジョーの呼び方は各部落によって,すこしづつことなるので,それをあげてみると

中甑浜 メーシジョー

津本(旧郷士部落) シャージョー

江石 メンドウ

中野 マシジョウ

小島 マンジョ

瀬上 メーニョー

桑之浦 メンジョー

平良 マスジョー

津本の発音は拗音が多いので,浜のメーンジョーはミヤーシジョーとなる。瀬上では鼻濁音の似向がつよいので,メーンジョーがメーニョーときこえる。

[後掲上甑誌]p568-569

「M」音が共通する点は「媽祖」(Mazu)と底通するものを感じさせるけれど──これらの地域が、仮に同じく現・甑島大明神を信仰したとすれば、大明神の平岩で舞うメーンジョーを見守る各集落の民は、陸地から見たとは思えません。大明神の沿海に舟で繰り出し、十重二十重に取り巻きながら舞う巫女を仰ぎ見たのではないでしょうか。

■レポ:「牟田」地名の普遍性と九州土着性と

「藺牟田」「小牟田」など、古くは下甑最北のエリアを指したと思しき「牟田」地名は、九州に多用され、「湿地」を示す古語に由来するとするのが通説です。これを敷衍すれば、隼人系の言語にそのような語義の言語があった、と考えるのが妥当なようです。

確かに九州、それも西半への集中度は驚くべき高さです。二文字音なのでどこにあっても不思議ではなく、「無田」表記の一定数は単に「耕作できる地に乏しい」というほどの九州に由来しない偶然一致と推測しますけど──それでも否定し難い集中度です。

ただ、その隼人語の原義と目される「湿地」は、あまり説得力のある説ではないようです。

さらに一応付記すると──九州から琉球に多い「イ」で始まる地名は、別途指摘されることが多くて、オーストロネシア系の海洋民族由来説が有力です。琉球での事例には尚氏の伝説上の発祥地とされる伊平屋も含まれ興味深いんですけど、ただこれも一文字なので、単独で決め手になる特徴ではありません。

(薩摩)人佐 市来 入来 蘭牟田 伊集院 出水 納薩 伊作 揖宿 伊敷

(琉球)伊平屋 伊是名 伊江

※「琉球36島のうち28島にまで、イをともなう地名」

(台湾蘭嶼)イモウルド「紅頭(漢名、以下同様)」 イラタイ「漁人」 イラヌミルク「東清」 イララライ「朗島」 イヴァリヌ「野銀」 イワタス(漢名不明)

(フィリピン北部)

/パタン列島 I-bayat (l-tbayat)島 I-bugos島

/パタン島 vana町

/ルソン島北部 I-fugao郡 I-ligan岬 I-lagan町 I-locos州 mugan村 I-naklagan村 napuy村

〔後掲気まぐれな梟〕

祁答院町藺牟田について

この難地名「藺牟田」が、薩摩川内市内には何と2か所存在します。上記のとおり「……牟田」も「イ××」も九州には多いとは言え、これは幾ら何でも多すぎで、しかも甑島じゃない方(→GM.)がメジャーなので──とりあえず甑島・藺牟田を調べる際に大層難儀いたしました。

位置は上記図のとおり、東西に直線で50km余離れており、その間に山(しかも火口)あり海ありですから生活圏として連動しているとは考え難い。あるとしたら遠い昔の移住ですけど、その点は当面史料に記されはしません。

以下は本土側・藺牟田についての角川記述です。15Cに遡る脈々たる歴史が存在しますから、移住があったとしたらむしろこの本土側藺牟田から甑島への移入があった可能性もありますけど、気候条件の厳しさから考えると全く断定し得ません。

中世には

祁答 院のうちで、寛正五年(一四六四)の平徳重覚書(町田氏正統系譜)によれば、享徳元年(一四五二)九月一日、時吉 (現宮之城町)の穴 川口から始められた島津氏による祁答院の検田は、一〇月二〇日までの間に「藺牟田・長野まて」済んだとみえる。応永年間(一三九四―一四二八)頃には渋谷氏系祁答院氏七代延重の次男重基が藺牟田を領し、藺牟田城に居城し藺牟田氏を称したという。藺牟田城は別名弦掛 城ともいい、南東浦の川内 に城跡がある(「三国名勝図会」など)。文明一七年(一四八五)二月二〇日、島津忠廉の軍勢は祁答院氏方の守る藺牟田城を攻撃、一族の久富木氏は遠見岡 、大村氏は東尾 に兵を出して城を援護したが一時の間に落城し、守将斑目右京亮・蓑毛五郎右衛門尉らが討死した(「島津忠昌譜」旧記雑録、「文明記」「西藩野史」など)。〔日本歴史地名大系 「藺牟田村」←コトバンク/藺牟田村〕

なお、祁答院氏というのは島津よりほんの少し遅く中央から下向してきた一族。長らく島津と協調してきたけれど、16Cの島津九州制服期に、まず島津内紛で疲弊し、最終的には入来院氏に吸収される形で消滅してます。

■レポ:藺落の丘は甑島念仏発祥之地

鹿島村は1949年成立。大正年間からの分村運動が戦後にやっと実った形です。ただし2004年10月、平成の大合併で薩摩川内市に合併〔wiki/鹿島村 (鹿児島県)〕。ということは、文化財「藺落丘のかくれ念仏」※は、鹿島村制最終年(=平成18年)にあえて駆け込みで指定した文化財です。

念佛発祥の地

鹿島村指定文化財(民俗第一号)

慶長二年(一五九七年)二月、薩摩藩は一向宗禁制令を下し、以後は厳禁した。寛文十二年(一六七二年)頃、鹿島に往来していた上方の伊平が、ひそかに信徒の依頼を受け、ご本尊を奉迎した。

信徒は、役人の目を盗んで拝み、信仰を深くし、春秋の彼岸の中日には、藺落の丘に集まり、西海に沈む夕陽を極楽浄土の桜門に入る佛になぞらえて拝んだ。この風習は代々伝えられて現在に至っている。

藺落 の丘に登りてお彼岸の

夕陽を拝む念仏の門徒

この藺落浦はウミネコの繁殖地で、四月下旬から六月末まで、屹立する断崖に営巣したウミネコが、数百羽乱舞する様は、一大景観であります。

平成十六年二月 鹿島村教育委員会〔後掲発祥の地コレクション〕

真宗門徒の弾圧史──と一般化して果たしてよいのかどうか、疑問が残ります。というのは──

明治24年(1887年)に建築された浄土真宗の寺です。柱は現在では珍しいタブ材を使用しています。木像(観世音菩薩)は、九大某教授の鑑定により鎌倉時代の作であるといわれています。〔後掲こころ〕

徳「船」寺という名、祀られる観世音菩薩、「九大某教授の鑑定」による鎌倉時代の作ということになると、前期倭寇の時代の海神信仰との関わりが疑えなくもないのです。なのに、明治以降の廃仏毀釈=神道優位の波に敢然と逆らって真宗寺院化してる。

寺の創建は明治半ばなのですから、それまでこの観音様はどこにいたものでしょうか?

さて、本文で触れた「神木」もまた、この寺とセットの森らしい。──森とセットになるのは普通は神道です。ただ、海神性の強い観音様との取り合わせも、それはそれで矛盾します。

明治24年(1887年)に建築された浄土真宗の寺です。文化元年(1804年)の10月29日、「太蔵火事」と呼ばれた大火事があり、村の3分の2が焼失してしまいました。ここの榎の片面が焼けているのは、その時の名残りです。大木が殆ど姿を消したこの地区において、「徳船寺境内及び周辺樹林」は鹿島村文化財に指定されていて、貴重な緑であり、豊かなうるおいを与えています。観世音菩薩像は、鎌倉時代の作であるといわれています。〔後掲いこーよ〕

幕末の大火事と、徳船寺周辺の森について記してます。先のクリークとの関係で見ると、西への湾入口にある小島のような場所だったのでしょうか。

実際通った感覚としても、どうも深い場所です。樹木配置は道路や家屋の筆を無視しており、人家より先行したと推定できます。

ただ、森があったのであればより燃えやすかったはずです。なぜ徳船寺周辺に森は残ったのでしょう?

とにかく……何一つとしてしっくりとは仮定できません。困ったものです。

■レポ:ブリの王宮 鹿島住民センター

今見ても、素人にはどうしても普通のボックスに見えてしまうこの建物は、平成13年、国の登録有形民俗文化財に登録されております。

鉄筋コンクリート造2階建で,正面右手に平屋建の氷室を従える。軒,壁面などに装飾をつけたアールデコ建築で,柱型に面取を施している点に特徴がある。離島における初期鉄筋コンクリート建築として貴重。〔後掲文化庁〕

昭和5(1930)年に藺牟田漁業組合として建設されたものです。鉄筋コンクリートの2階建てで,柱を規則正しく並べ,その柱の面を見せているところが特徴(とくちょう)です。離島での初期のコンクリート建築として貴重なものです。[後掲かごしま文化財事典]

この柱剥き出し建物がそれほど、コンクリート建築の始まった時代の特色を強く残すものなんでしょうか?ただこの建物は1930(昭和5)年建築です。この当時の状況を想像するなら──

当時は、たいへん目立つ存在であったことは、間違いない。(略)鹿島町藺牟田は漁業で栄えた町である。2015年現在の人口は413人とある。しかし、嘗てはここに3000人以上の人々が暮らしていた。その繁栄振りを象徴するものが鹿島村離島住民生活センター(旧藺牟田漁業組合)であることは間違いない。〔後掲古代文化研究所〕

つまり文系的な理解として、藺牟田が現在の十倍規模の人口を有した「漁業王国」だった時代の記念碑的建築、と捉えることが可能たということです。

しかも、その王国ぶりは、数値がありませんけど相当のものだったらしい。

大正末期から昭和初期にかけて、離島近海にはプリをはじめイワシ、マグロなどの大群が押し寄せ、浜は大漁に次ぐ大漁であった。その中心である藺牟田漁港は、県内外の船の出入りや威勢のいい仲買で活気づいていた。その当時は、漁協組合事務所として建設されたこの建物は、別名「ブリ御殿」と呼ばれていた。

• 国指定:登録有形文化財(平成13年8月28日 46-0008号)〔後掲全国漁港漁場協会/百選一覧〕

全国漁港漁場協会が「漁港漁場百選」の歴史版として残す、次の記述が最も総合的かつ詳細なものでした。

鹿島地区は、下甑島にあり、海に囲まれ、平坦地がない地理的条件のもとで、古くから、ブリ、カツオ、イワシ等を対象とする漁業を中心に生活を営んできた。

江戸時代初期にはイワシ網漁業の豊漁(干して肥料とされた)により巨利を得、派手に振舞うものも出る様な(「イワシ世間」と称される)時期があった。明治後期にも棒受網漁法によるイワシ漁が豊漁で浦が潤った時期があったが、昭和初期には、資源の枯渇により、イワシ漁業は消滅してしまった。(続)〔後掲全国漁港漁場協会/史実・伝承編〕

(続) 大正期から昭和期にかけては、特にブリ大敷網が盛んであった。大正期には、豊漁が続き、親方連は、旧川内市内で芸者をあげて宴会を開く(「ブリ大尽」の名を馳せた)こともあった。やがて昭和期に入ると、漁獲が減少し、資金に窮する様になった親方連が、ブリの買い付け業を行っていた大分県佐伯市の福良猛太郎を頼り、資材の提供や漁獲物の販売を引き受ける様になった。福良は常時40隻近い漁獲物の運搬船を持ち、また、冷凍等の技術を導入し、鮮魚の広域出荷を導入する程、盛んに商売を行った。

住民センターは、福良が最も盛んに商売を行っていたころに、貯氷施設として建てられたもので、当時の地区の勢いが偲ばれる建物である。建築に際しては、当時の地区長が漁民に呼びかけるとともに、政府(商工省)に勤務していた地区長の実弟を通じ働きかけ、国の補助金を得ている。当時、子弟を東京の大学に出すことは、多くみられたという。 建物は、甑島では初めての鉄筋コンクリート建築であり、県内でも極く初期のものとされる。軒、壁面等に装飾をつけたアールデコ建築で、柱型に面取を施している点に特徴がある。〔後掲全国漁港漁場協会/史実・伝承編〕

建築時に商工省ルートで補助金を獲得してる。つまり政治的にも強力だった、ということです。具体的な情報は拾えなかったけれど、ここから文化財指定にも一定の政治力が働いた可能性が推測できます。

具体の人名として「大分県佐伯市の福良猛太郎」という人が唐突に登場します。この人についての他の情報はゼロ、なぜ突然に甑島とは九州の逆サイドの佐伯が舞台になるのかは分かりません。

さらに不思議な、けれどブリ王国時代の成功原型となったであろう黄金時代として近世の「イワシ世間」があったということ。「干鰯の王国」譚は平良でも語られました。この実態はやはり分かりません。