GM.(経路)

目録

立春大吉の路地には猫二匹

藺牟田・鹿島神社を背に北へ戻ります。

1048、旅館ぶんごやの筋へ。

この道も堤のラインより、低い。たまたま階段があったので数えると、6段下がってます。

鯉幟の十字を左折。水路に出たので右折、右折で路地裏へ。

1052。残り60分足らず。道端に猫二匹。

これが、誠に幸せな小径でした。

S字にゆるくうねりながら、北へ続く路地道でした。

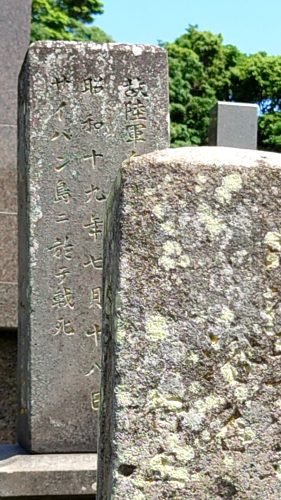

ソテツ立つ影の銃剣道士らは

先の掲示板の南へ出ました。

1100、梶原家のソテツ。案内板に曰く──平家の落人の一族(案内板には「着き郷士」の用語)が伝えたソテツの築山のうち、残ったもの。

戦前の逸話でしょうか?──鈴木流の道場があり、銃剣道の稽古を行っていたという。そのころこのソテツの根本が休息場所に使われた、とあります。

1105、そのブロックの東側の路地を北行。好い道です。振り返ってもう一枚。

と思ったら袋小路で引き返す。すると何と道に黒猫が居座ってる。頭を下げて詫びながら通ると、黒猫さん、胡散臭そうに見逃してくれました。

墓地-ソテツ-徳船寺へと青葉潮

1111、墓地。

かなり大きいので、村で一箇所なのでしょう。大正以後まではあるけれど、江戸期のものはさらりでは見つからず。

1118、行きに辿った道に出ました。残り30分余。

1121、堤上の道に戻り東行。

藺牟田集落上を二羽の犬鷲が、ゆるゆると旋回してます。

微高地ラインとの位置関係では、(北)墓地-(南)大ソテツ・徳船寺のラインは、少し西です。微高地を西へ、つまりかつての潟岸へ降りた付近です。この位置は、クリークの微地形に辛うじて護られた窪地、というものになります。

ソテツ・徳船寺付近が集落のコアで、その彼岸たる墓地を北の山際に持つ、と考えるとシンプルです。──その場合、西南斜面集落と鹿島神社(前章)、そして西の藺落は、クリークのそれぞれ南・西の岸に当たります。殊に藺落の地峡は極めて狭く、断定は無理ですけど大型船への何らかの効率的な積載が行われた可能性があります。

藺牟田は甑島の特殊な地峡=対馬における「船越」のような、特異点であることは否定しようがないと思えるのです。

1154、なぜか定刻を3分過ぎて発車。

北行。

珍しくも平良で一人乗車あり。

空は半ばが蒼い。南から雲が出てきたか。けれど崩れる、という程でもない。

夏燕追ひてこしきの漁師家へ

里支所前下車。1224。

歩きで図書館を通りがかってみると臨時休館以前に──「県外から来られた方のご利用はご遠慮ください。」と貼り紙。

宿で自転車を借りる。1236。

西の空が一面の青。ただ方向によっては雲が濃い。

長目の浜は夕方が俊逸と聞く。昼飯を食ってゆるりとしながら向かうか──という気で、まずは里の砂州を北へ。

恵比寿神社。1240。

新しい、柔和なお顔の神像でした。

のびやかな集落です。凹凸は非常に微妙にしかない。ここは藺牟田のように微高地が潜むこともない、シンプルな砂州のようです。

1251こしきの漁師家 海聖丸(漁師直営の海鮮焼き屋)

本日の日替わり定食

(きびなごの刺身 甑産!!、ブリの照り焼き、魚の南蛮漬け、白ごはん、あら汁、茶碗蒸し、つわの佃煮、ところてん)550

「大漁盛りセット」のA〜Cというのが押しらしいけど、ここはややまかない的なのが食べたい──と思いました。

客はもう一組だけで安心しました。体温チェック有。

これは、夜は凄くなる店なんでしょね。天井から焼肉屋の煙取りマシンがぶら下げてある。

キビナゴに粉唐辛子 夏霞

あら汁もかなり美味かった。技巧的でなく素材の旨味で押し切ってる感じ。

きびなごの生というのも、ひょっとして初めてかも。当然ながらとことん生々しく旨い。

膳を持ってこられた時に、地元では唐辛子を振って食べるので、と解説があった。──確かに合う。辛さというより、京都の山椒のような香りづけとして旨いんである。……この食い方は、以後、刺身系を食う際の基本になってしまいました。つまり、ワシは原則として刺身は醤油では喰いません。、

そして何より驚いたのは──

素材だとしか思えません。照りの醤油は薄口のシンプルな味に思えました。つまり調理にさほどの技量は感じません。けれど、素材がこうも良い場合はその方がビシッと旨味が醸される。──こういう場合の調理は、最小限に抑えるのもまた技法です。

……やっと甑島の料理らしいものに出会えた感じです。一食だけ、になりましたけど……

満足満足。

1330。

空は……北半が晴れてる。南から北へ筋雲が襲いかかってる感じ。風は僅か。これは……夕日は、あえて待たずに今を狙うべきか。

出発しよう。

■レポ:うすぐらい時にはよくバカが出る

夜の海は恐ろしい。この恐ろしさを実感された人でないと、次の記述は単に訳の分からないものとしか理解できないと思います。

ただ、理解できない方も「何じゃそりゃあ??」的にお読み頂けるかと。上甑村郷土誌の一節です。

やみ夜に雨が降って,うすぐらい時には,よくバカが出る。当地では亡霊をバカという。これは海で亡くなった人の亡霊である。若い頃和船で長崎へ行った帰りに,風がないので帆を下げ,櫓をおしていると,ノーゼの沖で,バカが櫓にほうた(櫓にとりついた)ので,櫓が急に重くなって,動かなくなった。父がスキ板でたたいて追っぱらってくれた。(和田万一氏談)。(ママ)

海上で見知らぬ船が来て,アカトリを貸せというて来たら,アカトリの底をはずして貸してやれと,いわれている。この船はバカであるから,アカトリをそのまま貸してやると,海の水をどんどん,こちらの船に汲み入れて,沈めてしまうからだという。

[後掲上甑村郷土誌編集委員会「上甑村郷土誌」上甑村p198]

掬えないアカトリを渡す

「アカトリ」というのは「垢」を取る道具のようです。

「垢(あか)とり」(「淦とり」とも書く。[英語] bailer; ladle for bailing)である。これは、昭和期に用いられていたもので、舟中の底に溜まる垢水を汲み出すための道具である。木製である(野崎真吾氏の寄贈、江戸川区)。〔後掲江戸東京博物館〕

「水をすくう道具を壊して渡す」というアクションからようやっと、wikiに言う「船幽霊」だと推測できてきました。

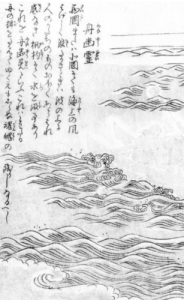

標準的には次のイメージらしい。この記述では「ひしゃく」(柄杓)になってますけど、多分同じ趣旨ツールです。

ひしゃくで水を汲みいれて船を沈没させるなどと信じられた幽霊。水難事故で他界した人の成れの果てといい、人間を自分たちの仲間に引き入れようとしているという[1]。その害を防ぐためには、握り飯を海に投げ入れたり、底の抜けたひしゃくを用意したりするなどの方法が伝えられている。土地により亡者船、ボウコ、アヤカシなどとも呼ばれる[3]。〔wiki/船幽霊/伝承〕

→村上健司編著『妖怪事典』毎日新聞社、2000年。ISBN 978-4-620-31428-0。

[3]花部他 1987, p. 209

→花部英雄他 著、野村純一他 編『昔話・伝説小事典』みずうみ書房、1987年。ISBN 978-4-8380-3108-5。

甑の「バカ」は上記の「ボウコ」の類だと推測されます。

ボウコ

1975年 新潟県

西の海にさまよう死者の亡霊をボウコという。ボウコはさまざまに形を変えるが、舟になるときは風上に向かうのに帆をはらませたり、人影がないのに話し声がしたり、波の光や波音を立てないまま進んだりする。ボウコは岩や光の車の形をとることもある。〔後掲国際日本文化研究センター〕

ボウコン 1968年 山口県

海で死んだ者の魂をボウコンと言い、取り憑かれたらクドでできた肺【灰】を撒くと消えるという。〔後掲国際日本文化研究センター〕

※取消線及び追記は引用者

ボウコン,ヒカリ 1989年 静岡県

夜、漁に出るとぼやけた光が海上に揺れて出ることがある。以前海で死んだ亡魂が漁師を脅しに出るもので、これを怖れて船をそらすと海上の道を見失う。亡魂が出る道が正しい道である。〔後掲国際日本文化研究センター〕

だから「馬鹿」とは関係ない──のかと言うと、「アホ」「馬鹿」のバカもそれなりに語源は諸説あり、サンスクリットの「baka」「moha」(「無知」や「迷妄」を意味)由来とする説もあるから、同根てあっても可怪しくはないのですけど──ここではとりあえず、船幽霊の一種と仮定できればよい。

穴をあけるもの

福島県沿岸に伝わる「いなだ貸せ」は、そのままの怪異で、船上の人に「いなだ(ひしゃく)貸せ」と話しかけてきます。「いなだ」とは船で用いられるひしゃくのことで、これに穴をあけて渡さないと、たちまち船に水を入れられて沈没させられてしまう[22]。

貸す道具は、水をすくえるものであれば何でもいいらしい。

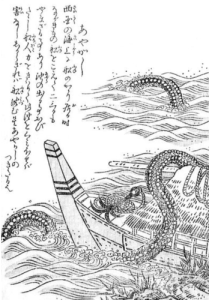

江戸時代の奇談集『絵本百物語』では、西海に現れるという船幽霊を平家一門の死霊としている(画像参照)。平家は壇ノ浦の戦いで滅びたことで知られるが、関門海峡の壇ノ浦・和布刈間(早鞆)の沖では甲冑姿の船幽霊が現れ「提子をくれ」と言って船に取りついてきたといわれる。ひしゃくを貸すと船に水を汲み入れられるので、船乗りはこの海を渡るにあたり、椀の底を抜いて供えておき、船幽霊にはそれを渡して凌いだという。[15]〔wiki/船幽霊/古典〕

《動詞「ひさ(提)ぐ」の連用形から》銀・

錫 製などの、鉉 と注ぎ口のある小鍋形の銚子 。古くは、湯や酒を入れて、持ち歩いたり温めたりするのに用いた。〔デジタル大辞泉 「提子」←コトバンク/提子〕

酒器の一種。提(てい)、銅提、偏提(へんてい)などとも書いた。片口につる(提梁(ていりょう))をつけ、蓋(ふた)をつけない。銚子(ちょうし)の酒が減ったとき、提子の酒を移し替えるのを、室町時代に「加え銚子」とよんだが、これは特別のことであった。一般には、提子も銚子も同様に杯(さかずき)に酒を注ぐ器として用いた。古代から用いられ、平安時代の『類聚雑要抄(るいじゅうぞうようしょう)』に「提一口三升納」とある。江戸時代、祝言の席では銚子とともに、提子に松・山橘(やまたちばな)を蝶花形(ちょうはながた)に添え付けた。主として錫(すず)や白銅でつくるが、銅にめっきを施したものもあり、文様を刻んで飾る。[郷家忠臣]〔日本大百科全書(ニッポニカ) 「提子」←コトバンク/提子〕

もはや、船道具ではなくて単に「すくう」日用品です。この行為に、海民は何らかの呪術的な意味を見出してきたようなのですけど──。

機能主義的にはむしろ逆に、船幽霊に渡す「すくえない」状態が意味を持つのかもしれません。異界と両義性を持つ存在に、穴の空いた、人間から見ると壊れた道具を渡すことで、初めて人間の行為が船幽霊の側に言語化される、というイメージの。

船幽霊-アヤカシ-ミサキ

「船幽霊」という語が何となくこなれてなくて、「バカ」「ボウコ」にもブレがあるように、どうもこの本質的に恐い存在は、

長崎県∶海上に現れる怪火

山口県・佐賀県∶船を沈める船幽霊

対馬∶「アヤカシの怪火」。夕暮れに海岸に現れ、火の中に子供が歩いているように見える。沖合いでは怪火が山に化けて船の行く手を妨げる。山を避けずに思い切ってぶつかると消えてしまう。

また千葉の伝承として──

千葉県長生郡大東崎でのこと。ある船乗りが水を求めて陸に上がった。

美しい女が井戸で水を汲んでいたので、水をわけてもらって船に戻った。船頭にこのことを話すと、船頭は言った。

「そんなところに井戸はない。昔、同じように水を求めて陸に上がった者が行方知れずになった。その女はアヤカシだ」

船頭が急いで船を出したところ、女が追いかけて来て船体に噛り付いた。すかさず櫓で叩いて追い払い、逃げ延びることができたという。〔江戸時代の怪談集『怪談老の杖』∶[6]今野圓輔 編『日本怪談集 妖怪篇』 下、中央公論新社〈中公文庫〉、2004年(原著1981年)、77-78頁←wiki/アヤカシ〕

日本以外の例として、wikiが「桂林漫録」(寛政12年)記述を上げています。なお、原典には当たれてません。

「覆溺(ふくでき)して死せる者の鬼(ここでは幽霊を指す)を覆舟鬼ということ」、「海外怪妖記に見たりと」とあり、日本人によって船幽霊に当たる怪異が中国にもあったことが記されている。また、中国には、「鬼哭灘(キコクタン)の怪」という怪異の伝承があり、はげた怪物が舟を転覆させようとするとされる(こちらは海坊主に近い)。〔wiki/船幽霊/日本以外の類似怪異〕

ただ、全般的に日本各地の事例よりも実体的な印象を受けます。より朧でとらえどころのないイメージが原型のように感じられるのです。

つまり、この怪異は海民由来の想像物なのではないでしょうか?

そういうイメージに最も近いものとして、「ミサキ」があります。──まあ、在りますと言ってもこんなに「存在」感のない対象もないんですけど──「日本の神、悪霊、精霊などの神霊の出現前に現れる霊的存在の総称」〔wiki/ミサキ〕で、神武帝の道案内をした八咫烏から稲荷の狐神までその発露とする説がある。

その一部に「ミサキ」と呼ばれる船幽霊があります。

高知県や福岡県ではミサキは船幽霊の一種と見なされ、海で死んだ者の霊がミサキになるといい、漁船に取り憑いて、船をまったく動かなくするなどの害をなすといわれている[3][12]。これは俗に「七人ミサキ」と呼ばれ、飯を炊いた後の灰を船の後方から落とすと離れるという[12]。福岡県でも同様に船幽霊の一種とされる[12]。

また西日本のみならず青森県津軽地方では、ミサキに憑かれると全身に冷水をかけられたように体の震えが止まらなくなり、高知と同様に飯を炊くのに使った薪の灰を船から落としてミサキを祓うという[6]。〔wiki/ミサキ〕

[12]千葉幹夫『妖怪お化け雑学事典』講談社、1991年、63-64頁

[6]多田克己『幻想世界の住人たち IV 日本編』新紀元社〈Truth In Fantasy〉、1990年、175頁

「バカ」とは音の響きにも共通性は感じられません。ただイメージは酷似してます。何が何やら分かりませんけど──

この言葉は非常に古い語であろうことは間違いない。海に突き出た陸地を意味する「ミサキ」を除けば古い文献に現れるミサキの例は少ないが,たとえば梁塵秘抄には「一品聖霊吉備津宮 新宮 本宮 内の宮 隼人崎 北や南の神客人 丑寅みさきはおそろしや」という今様がおさめられている。しかし,それでは,ミサキとは何なのか。それを示すことは困難である。 〔後掲間﨑〕

ミサキには、柳田国男が注目して書いた書籍「みさき神考」があるそうです。──けれど、この存在は神なのでしょうか?それとも元来、カミというのはそうなのでしょうか?

柳田国男はミサキの多様性とその変異の過程に関して,「みさき神考」に「これがもし判ると,過去何百年かの久しきにわたり,われわれ常民の踏み開いて来た精神生活の進路が,おほよそは見当がつくのである。」[柳田1970:164]と述べ,その研究の重要性を示している。

だが,その定義を説明するにあたっては,「ミサキといふ語は土地によって色々の意味に用ゐ て居るが,概していへば眼に見えぬ精霊で,触るれば人を害すべきものであった。」[柳田1967:461]などと述べるにとどめ,あくまでも「目に見えぬ精霊」という非常にあいまいな認識でミサキを捉えている。〔後掲間﨑〕

柳田1970∶『定本柳田国男全集三十巻』筑摩書房

「

後掲間﨑さんは、「境界における時空的・抽象的な変容の地点」といういささかロゴス味の強い、けれども精一杯な言葉を紡いでます。

これらのミサキヘの恐怖は,総じて言えば,正常な死によって配られるものへと移行するのではなく,死霊でありながら生者の世界にとどまり続ける,いわば死と生の境界上のミサキへの恐怖なのである。生者の世界に,ぽっかりと死の世界への境界が怨嗟をもって開いているようなものへの恐怖なのである。(略)

境界における時空的・抽象的な変容の地点がミサキなのである。ミサキという言葉にはこのように,境界と変容という観念をベースにして,さまざまなイメージに転化し拡大していった。それは観念でもあり,実体でもある。〔後掲間﨑〕

個人的には、いたずらに恐怖を感じるより、慣れ親しんだ芭蕉のイメージが近い気がします。