目録

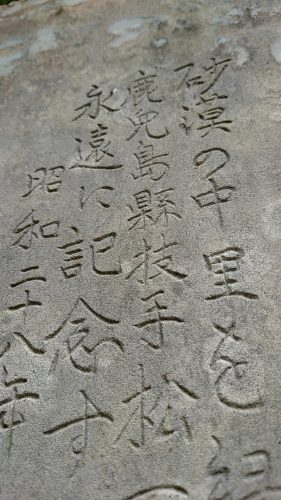

「砂漠の中里」の文字の残る銘

1130。素晴らしい下り道を1kmほど、さっきの登りの汗を思い出さないように疾走すると、一気に仲間のVillaKikai前に出ました。

湾方向へ左折。

指宿沖で地震があったらしい。……と昼飯に入った店のテレビで知りました。──今調べ直すと11時半頃、M3.9。

1149麺屋 双

背脂ニンニクラーメンBセット(ミニチャーシュー飯)650

もう一走りするつもりなので、燃料を満タンにしときます。

御馳走様!

1223、再出走。薄曇りの空が愛想を失い、思いっ切りの晴天になりました。

1235、保食神社(中里)。白い鳥居、コンクリート階段の参道あり。

上段には野面積の石垣。

右手に「中里緑山紀念碑」。裏面の銘に曰く──

砂漠の中里を緑の部落にして下さった鹿児島縣技手松下重成氏に本碑を建立し永遠に記念す

昭和二十八年十月八日 中里部落一同

何故か……宮本殿に背を向けて建ってます。

──松下重成さんについては、情報がほとんどありません。町の広報誌「きかい」が一度だけ取り上げてた文章が以下のものです。砂丘だった中里に防風林にした県の技師さんでした。

現在の鳥取砂丘より広大な砂丘が控え絶えず砂嵐を吹き下ろすため、集落民は慢性紅眼炎に悩まされた。このことで「ナートゥミーハギー」※と他集落からあだ名された(竹内譲著「喜界島の民俗」より)。しかし昭和12年、松下重成林業技手が湾頭原までの広い範囲にモクマオウを植林したところ、不毛の砂丘は防風林・砂防林として生まれ変わり、後のサトウキビ畑となる表土も形成した。〔後掲喜界町/広報きかい〕

※語義、ニュアンス不詳。

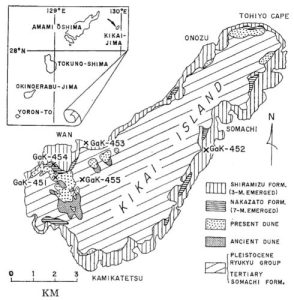

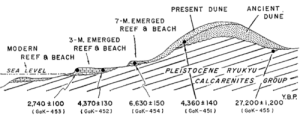

例によって「沖縄X」(航空画像凝視)で見つけたのがこの時のルートですけど──地質的には喜界島の中でも稀有な「水天宮砂丘」と呼ばれる構造を、南北に横断しようとしてました。

この砂丘は大別しても新旧2相に分かれ、上下掲の三位論文には物凄く詳しい分析がありますけど……素人のワシには理解不能でした。琉球島弧でも最も激しい隆起を見せる喜界島ゆえに出来た、非常に珍しい地形であることはギリギリ分かりましたけど──。

ただ、今も当時の広大な砂丘が残っていれば、 観光資源や一級の映画ロケ地になっていたのではないかと思われる。ムシの良い話しであろうが。〔後掲喜界町/広報きかい〕

ええ〜ッそれを言う?とは思いますけど、確かに松下技師と鹿児島県の選択がなければ喜界島は別の景観の島として、我々観光客の目に触れることになったでしよう。

別の見方をしますと、湾の南、荒木・手久津久の東、そして城久の西には鳥取砂丘大の水天宮砂丘があった。これは軍事的には一種の空堀のような役割をしており、城久を現代では考えにくい程の強固な要害にしていたのではないか──

砂丘については、この後の実際の登りのパートで、実感とともに再度触れます。

アルミサッシのガラス 喜界の森映す

松下碑の左手、社と同じ面に墓石のようなもの。

元の保食神はこちらではないか、と疑いました。真ん中の穴に銅貨三枚、傍らに百合の献花。

対して、本殿の祭殿は完全な日本神道風でした。前掲広報きかいには、この保食神社の祭神も馬頭観音だと記してあります。

さてと?神社の東の道になるはすです。右折南行。

1301、おおっ。かなり時間は押してきたぞ?大丈夫かワシの脚?

山瀬風吹く水天宮古砂丘

絶好の砂丘登攀日和です。要するに、とても日差しがキツい。

1306一旦はトップ。でもここも段丘なのか……下りは緩やか。

畑地が広がる。

近代的な、つまり明らかに土木工事で造成した段差、そして広い耕地面。

で──やっぱりまだ上がるのだね?

記録者はしばらく息も出来ない登攀を続けておりますけど、読者の皆様にお付き合い頂くのも暑苦しいと存じますので、画像をお楽しみ頂きつつ、水天宮砂丘の解説をご紹介してまいりましょう。

水天宮・赤連地区の大規模な砂丘は,AT との関係,砂丘堆積物の 14C 年代,砂丘砂に覆われるサンゴ礁段丘の年代などを基にすると, MIS 3 後半の 3.2~4 万年前ごろに形成されたものと考えられる.MIS 3 の海面変化は,20~30m の規模で 4 回の上下変動があり,海水準は全体として前半は-60m,後半は-80m とされる(Siddall et al., 2008),大規模な水天宮・赤連砂丘の形成は,MIS 3 最新の高海面期(3.9~3.8 万年前から3~2.7 万年前)に対応している.

大規模な更新世砂丘は,縦列状の砂丘を呈しているのに対し,完新世の砂丘は縦列度は低い.縦列砂丘はより強い風力によって形成されるとされるので,その形成は,完新世中・後期より寒冷なMIS 3 の気候環境下でのより強い卓越風が関わっていることを示唆する.〔後掲森脇ほか〕

URL:https://doi.org/10.1029/2007RG000226

※MIS 3∶海洋酸素同位体ステージ 3

※卓越風∶ある地方で、ある特定の期間(季節や年)に吹く、最も頻度が高い風向の風のこと。 東北地方で夏場に吹く「やませ」や、関東地方で冬場に吹く「空っ風」、関西では「六甲おろし」など。

※三位秀夫 (1965) 海岸砂丘の形成について .第四紀研究 ,4,5−12.

──木越邦彦(1966)奄美群島喜界島の旧汀線堆積物と海岸砂丘との14C年代,地球科学 ,82,43−45.

水天宮砂丘地における砂丘の固定期は,年代測定の結果4360〜3530Y.B.P.である.また,中里貝塚の発見から,中里新砂丘の南東縁では縄文後期〜晩期以降には,砂丘の移動がなかったと考えられる.

中里新砂丘に比べて水天宮古砂丘は大規模で,また侵食型の砂丘地形を示すことから,水天宮古砂丘は三位(1965)が考えた「乾燥気候のもとで北西卓越風が吹き荒れていた」気候条件下で形成されたかについては不明であるが,汀線から多量の砂が供給される気候条件のもとで形成されたと考えられる.しかし中里新砂丘の形成期に入ってからは汀線が後退したためか砂の供給が少なくなり,また気候条件も変化したと考えられる.〔後掲角田〕

地質時代の喜界島には、「喜界おろし」が吹いて水天宮砂丘が出来たらしい。──考えてみると、喜界島に西や南から近付く船からは、近代までは海の上に砂丘が忽然と出現してた訳です。「水天宮」という神秘的なイメージは、海民視線のもののような幻想を抱きます。

国営農場の十字路で浮気する

斯くも特異な地学構造の上での農業に、農業土木サイドからは、実験的な価値に加えて、相当な勝算のもとで、前掲の地下ダムを活用した壮大な国営農業地を造り上げてます。

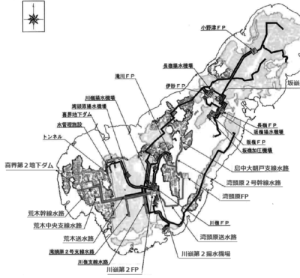

上リンク内図が地下ダム、下記図が農業水路です。水天宮砂丘の、まさにこの日越えた西端部への水路の集中度が顕著です。地上の光景からは感じ取れてませんけど、地下構造はほとんど工場の如き巨大な人工の農地です。

1315、二つ目のトップ。でも……やはり平地が続く。

手久津久までの半分は来たか……な?

右手に海が見えます。でも……あらあら、やっぱり落ちは三つ目です(?)。も一つあるよ、坂。

あ、もう何言ってるか分かってないのでお許し下さい。

坂途中、唐突に十字路。→GM.∶地点 行程

よし!ここを右折して荒木に出よう。

スマホ画面に汗が落ちて……打てません。

でもそれは……やっぱり悔しい。トップまでとりあえず──

坂の下には手久津久のケンムン樹

と拘ったのが雲のツキ。南の海が余りにも──

行く手にカラスが舞い降りる。

いやいや、断じて南へ下るぞ!1328。

……多分、熱中症だったのでしょう。手久津久へ急降下。

午前と同じく、下りは呆れるほど瞬速にして快速で自転車は風を切ります。

1335、もう?

昨日かくも苦労して行き過ぎた手久津久の集落が見えてきて、ぐんぐん近付いて参ります。

通り道なので仕方なく寄った……つもりの手久津久の巨大ガジュマル。

ホントにデカい。意外にも見惚れてしまいました。

──前掲の手久津久・島立て加那志の山手の一次居住地「デーバヤー」に、比定した場所がここです。

手久津久水源地(→GM.)から東へ少し登る。1346、花尾神社。

来たぞ!

丘のトップに立つ。でも眺望は全くない。むしろ……台地の凹みに隠れてる感じの霊域です。

手久津久の丘にヌメリと島津十字

本殿は参道と90度横を向く。──東方向か?そっちには海しかないけど……。

上方にばっちりと島津の十字紋。

右手東側に小さな石を神体にした祠。

榊あり。

これが本来の神でしょうか。

日照。静寂。

右手、つまり島津紋の向かいに林を抜ける穴。踏んでいくと……何と?古い石段がある。こっちの方向──南側に?

この高台を、新旧の神が争った、その経緯の痕跡でしょうか?

真上でカラスが鳴き立てる。ここはコイツが見張りなのか?

1357。手久津久集落へ下る。

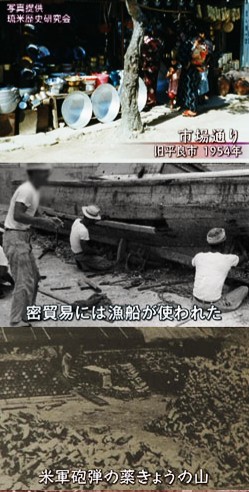

■記録集:奄美地域版「大密貿易時代」

この前日の図書館で喜界町誌から転記したものを中心に、奄美地域での戦後の「自由交易時代」の記述を、以下にストックしてみます。(沖縄本島〜宮古域の記述については下記内部リンク参照)

なお、喜界島での実行程では、「交易時代」の痕跡を見つけることは一切ありませんでした。

1945年 二十歳の密航

敗戦から1953年12月25日まで、奄美諸島は米軍統治下でした。次のものは、この時期に喜界島から奄美大島、口之島(十島村)経由で尼崎に入った、当時二十歳前後の青年の記述です。

密航体験記 花■■文(大正十五年生)

昭和二十年(一九四五年)八月,太平洋戦争は終わった。約十年にも及んだ長い戦争で農作業は不可能な状態が続き,収穫は零に近かった。そこへ海外からの引楊者・復員兵等で小さな限られた島は人で満ち溢れ,生活状態は極限状態だった。こういう困難な状況の中で,若者達は青年団活動に情熱を燃やしていたが,次第に苦しい生活,単調な島暮らしに失望し,将来の人生の望みをかけて本土への密航を企て実行した。

幸い私は当時名瀬に職を得て働いていた。そのうち島の旧友達が夢をふくらませ,本土へ密航しているという情報が耳に入った。そこで自分も若いうちに本土で苦学して学ぼうと決心し,退職して密航を実行した。(続)〔後掲喜界町誌(以下「町誌」という。)〕

「退職して密航を実行」ということは、周囲に完全に黙って用意周到に犯行に及ぶ、という感覚ではありません。当時の本人たちの感性としては、「若いうちに」冒険して経験を積んでおく、という感じのもので、またそれほど無茶苦茶に珍しくもなかったのでしょう。

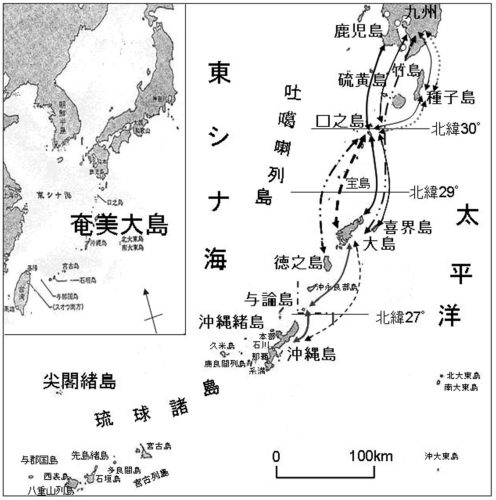

なお、次の段落の口之島は、小説「宝島」のオンが監禁されていた悪石島の60km北東です。

(続) 当時トカラ列島の口之島は本土との闇物資の取り引き,密航の中継基地だった。口之島迄は連絡船で渡り,密航船情報を民宿泊まりで待つ。その間取締り官の巡検が昼夜の別なく行われたが,宿の主人が事前に察知して誘導避難させた。

待つ事五日目だったか,密航船出港の情報があり,夜陰に乗じて小型伝馬船に四,五人分乗して,沖に停泊中の木造船に乗り移る。すぐに船倉にもぐりこみ,隅に積んである藁ムシロを敷き,頭からスッポリと被り息を殺し出港を待つ。二十人ぐらい乗っている。周囲は直暗で闇の世界,近くの人の顔も時間も定かでない。誰も無口で声―つ発しない。船首部分には奄美からの黒糖,アメリカ製品らしい闇物資が積まれている。

焼き玉エンジンのボンポン音が船倉の底に響く。船は無事に動き出したようだ。島唄にも歌われている怒濤逆巻く七島灘を夜中に乗り越え,夜明け前に口之永良部島(当時は本土)の小さな入り江に入った。上陸し海辺近くの小屋の天井裏へ案内され,鹿児島行きの連絡船の出港までかくまわれた。時間待ちである。(続)〔後掲町誌〕

前後に登場する「案内人」の手さばきが周到過ぎます。物凄い人数が通り過ぎると同時に、──それを言わない方が冒険譚としてはスリリングでしょうけど──関係官警との癒着も現実には根深いものがあったのでしょう。

(続)腹も減ったがここは辛抱。やがて案内人が迎えに来て,にぎり飯二個と連絡船の乗船券を渡された。

港への途中は「固まらず散らばって行くように」と注意をうけ,港に着くと乗船口に警察官が立っている。時々場所を離れる事があるので,その隙をぬって乗船し客室にもぐりこんだ。客室にも巡検に廻ってくるが不思議に通り過ぎていく。本当に恐怖と緊張の連続である。

昨夜からの寝不足で鹿児島入港までぐっすり寝た。島に入港,無事上陸し密航は成功した。名瀬からの隠密行動の緊張感から解放され,本当に安らぎを感じた一瞬だった。(続)〔後掲町誌〕

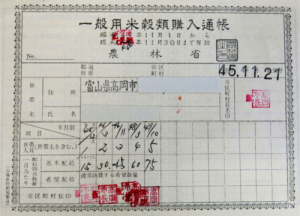

「昭和17年(1942)から同56年(1981)まで食管制度の下で、米穀類の配給を受けるために発行された購入通帳である。(略)消費者が生活する上で消費する米穀類の配給を受けるために発行されたもの。発行は農林省で、各市町村が職務代行で発給を行なっていた。米穀類購入通帳には、一般用のほか、旅行者用、船舶用、職場加配用、労務者加配用、業務用、小売販売業者用等があった。また、紛失しても基本的に再発行は受けられず、他人への譲渡、貸与等も禁止された。」

(続)兵庫県尼崎市の姉の家におちついたが,当時は「米穀通帳」がなければ米が買えなかった。暫くは闇米を買っていたがいつ迄もは続かない。そのうち某区役所に申し込めば,米穀通帳を手軽に発行してくれるという情報を得た。早速手続きに行き勇気をふるって事情を打ち明けたら,幸いにも係の人は奄美の徳之島出身だった。通帳の交付をうけ本当に天に昇るほど嬉しく,やっと本物の日本人になった。(続)〔後掲町誌〕

戸籍や住民票よりも「怪しい者ではない」証明として、事実上「米穀通帳」が通用していたのは知りませんでした。かつそれが1981(昭和56)年、つまり昭和の終わる数年前まで存続していたとは──

はやぶさ 鹿児島へタッチダウン失敗

次の「事件」は、1953年末の日本復帰の1年半前のものです。

「奄芙複帰史』には、本土上陸直前の事件が次のように所収されている。「鹿児島近海の監視船はやぶさ丸は,(筆者注・一九五二年)五月十日午前二時半ごろ桜島沖合で第八寿丸(十ニトン)──船籍愛媛県──に便乗していた六十名(男子三十一名,婦女子二十九名)を密輸,不法人国の疑いで鹿児島海上保安部に引渡した。……

捕まった者のなかには七十歳ちかい老婆もあって,急を聞いて駆けつけた本土の息子と留置場のガラス戸越しに対面するという哀話をうんだ。ほとんどが大島郡早町村の人々であった……」

このように密航が発覚して留置場に留置される人たちも多かった〔後掲町誌〕

「七十歳ちかい老婆」を含むということは片道切符の密航に見えますけど──「大島郡早町村」は、調べる限り該当する地名が一つしかない。喜界島東岸の早町村だと思います。愛媛船籍ですから、明確に偽装しており、犯罪性はかなり高い。

次の記録の、進学は「密航に拠るしかなかった」という感覚も凄まじい。卒業式を終えてからの渡航でしょうか?──末尾の記述は、こうしたヒトの渡航も「私貿易」と捉えて呼んでいたことを窺わせます。

当時{引用者注∶1953年}の大島高校三年生は,大学や専門学校のため本土に進学する場合,多くは密航に拠るしかなかった学年である。速力のない焼き玉エンジンの小さな漁船の奥深くに隠れ,船酔いと恐怖に苦しみながら無事に七島灘(しちとうなだ;トカラ列島周辺を横切る黒潮の流れ激しい海域)を無事越えられること,さらに臨検や銃撃に遭わないことを必死で祈り,夜陰に隠れて山川港などに上陸し,願いを果たした皆さんである。「私貿易」なる用語には,今日の刑法犯としての「密貿易」と異なり,「列島間の人の移動,物資の運搬,商取引行為」の意味が込められているのである。〔後掲山上〕

先の尼崎密航者の船内記述にも、「アメリカ製品らしい闇物資」の積載が記されていました。ニーズの多さと伝達媒体性、かつ持込国が日本で利潤率は沖縄本島以南ほど高くなかったことから、ヒトの移動の方が伝わり易いと思われますけも──モノの移動も相当あったようです。次は、判例です。「運搬船」が「証第8号」になってますけど、当局が拿捕して裁判所に「提出」した、という意味でしょう。

第一、被告人B1、同B2はB5と共謀の上九州から北緯30度以南の南西諸島の奄美大島へ貨物を密輸出し、又同地から九州へ貨物を密輸入しようと企て、被告人B1が予て傭船した船舶(証第8号の運搬船)に

(一)1949年7月13日頃熊本県八代港において、税関の免許を受けずに脱穀機3台、鋤7挺、ミシン1台、下駄126足、昆布130貫、木材230坪、氷かき機2台、イチゴ水6打を船積した上右被告人両名及B5は同船の機関長である被告B3、船員である被告B4と共に同船に乗組み(被告人B2は船長、被告人B1は船主格)同月20日頃同所を前記奄美大島に向け出帆し同月23日頃同島野見山海岸に到着しその頃右物品を同所へ陸揚して密輸出をなし、

(二)同月30日頃右奄美大島野見山海岸において税関の免許がないのに黒砂糖5,300斤を被告人B3、同B4等の協力を得て船積した上同被告人等及B5と共に同船に乗船し同日頃同地を九州へ向け出帆し同年8月1日頃福岡県大川等に到り以て右物品の密輸入を図り[・・・]。〔後掲山上 (6) ウエストロー・ジャパン株式会社判例検索(文献番号:1949WLJPCA09306005)[ http://www.westlawjapan.com/]。〕

しかし後者の黒砂糖はともかく、前者の雑多さは凄まじい。米軍からの「戦果」をとにかく九州に持ち込んで売払おうとしたのてしょうか?脱穀機・鋤・ミシン・下駄・昆布・木材・氷かき機・イチゴ水──となると、米軍ルートばかりとも思えませんけど……。

もちろん、そんな平和な事件ばかりでもないみたい。

「流転の淵で──中江実孝回想録」(5)(『大島新聞』昭和五十三年十月二十四日付)にも密航船の船長が引き起こした凶悪事件の慨要がおよそ次のように収録されている。

(注)・中江実孝(名瀬市出身)は,分離期問中は奄美群島知事・立怯院議員,復帰後は県議等の要職を歴任した人物である。

・本事件の発生した日時について,同紙は陸軍軍政官五代目のアデヤ大佐の時代(一九四八年八月〜四九年九月)としているが,『名瀬市誌Jは一九六九(昭和ニ十四)年九月二十八日と明記している。

「住用湾で密航船を捕まえた警察部の警備船は、闇船の船長を同乗させて,喜界島の港湾へ行った。当日は酒宴があったらしくて,警官らは全員上陸した。所用をすませて帰船したところ,突然闇船の船長がピストルを片手に,警官達の前に立ちはだかった。不意をつかれた警官らは抵抗するひまもなく,次々に海中へほうり込まれた。

犯人は警備船を乗っ取り,同船の船長を脅迫して鹿児島へ逃走したが,間もなく谷山の自警団に『御用』となった。」〔後掲町誌〕

警備船の警官らを海中投棄し船を乗っ取り──生き馬の目を抜く時代があった訳です。

その他にも闇商品の黒塘等をわずかの隙に持ち逃げされ,一朝にして丸裸になった闇商人の例もある。まさに物騒で悪夢のような時代であった。

ところで、「中江実孝回想録」(5)には次のような記述も見られる。

「……政庁警察部のまとめだと,昭和二十一年六月からの一カ年内に摘発された密航船は九〇件,取調人員七六〇人,没収船三六隻にも達した」

これは,たった一年間の,しかも奄美の管轄下だけの件数で,まさしく氷山の一角と思われ,本土と奄美両方の八年間の件数を合算すると,相当の件数にのぼるものと推測される。〔後掲町誌〕

後半の摘発件数は、極めて珍しい統計です。前掲沖縄本島以南の統計には、こうした数字が皆無。奄美の数字も統計データが直接の典拠ではなく、中江知事が「うっかりメモってしまった」数字なのでしょう。

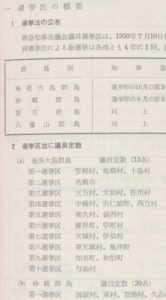

〘解説〙中江さん 奄美群島知事選挙

中江さんは奄美群島知事です。

アメリカ軍政府は1950年7月10日に府布令第19号を公布。曰く「群島知事及議会議員選挙法」Election Law for Governors and Assemblymen of the Gunto Governments。選挙実施は9〜10月に順次行われますけど、それに先立つ8月4日には布告22号「群島政府組織法」 The Law Concerning the Organization of the Gunto Governments 公布。中央政府-群島政府-市町村の3層構造が造られ、自治機構(公法人)たる群島※として「奄美群島」「沖縄群島」「宮古群島」「八重山群島」の4群島が発足。

群島知事はどの群島も一代だけでしたから、中江さんは史上唯一の奄美群島知事です。ちなみに他の群島知事は──

沖縄群島知事 平良辰雄 ※

宮古群島知事 西原雅一

八重山群島知事 安里積千代

この前後の米軍の意図はどうもハッキリしないけれど、一般には1948年10月本国勧告の長期保有政策※を転機に、軍団ごとにバラバラに進められてた軍政を、統合する動きに変調したもののようです。

1.(講和条約の)時期および手続き「ソ連による侵略的共産主義勢力の膨張政策によって引き起こされた深刻な国際情勢に照らして,アメリカ政府は現時点では講和条約を推進するべきではない.」

4.講和条約後の体制「アメリカの戦術部隊は講和条約の発効まで日本において保持されるべきである.条約後の日本の軍事的な安全保障体制に対するアメリカの最終的立場は,講和交渉が始まるまで,明確に決められるべきではない.」

6.海軍基地「沖縄については,われわれがそこを長期的に管理すると前提し,海軍基地としての沖縄の可能性を発展させるべきである.」

群島知事選挙は、恒久的な沖縄統治に向けた米国の政策転換の一環をなしていた。後述(引用者注∶本稿では前掲引用)のように一九四八年十月に沖縄の長期保有政策が確定すると、米軍は沖縄軍政の改善に着手する。翌四九年八月には極東軍司令部によって自治政府の設置に関する計画が示され、一定の住民自治を達成する群島政府の設置が当面の目標として設定された(宮里政玄「アメリカの対沖縄政策の形成と展開」宮里編『戦後沖縄の政治と法』東京大学出版会一九七五年、二三頁)。当初米軍は、四群島政府の上部に「中央政府」を置く「連邦制」を構想し(同二六\二七頁)、五〇年六月には臨時琉球諮詢委員会、五一年四月には琉球臨時中央政府を発足させる。しかし結局は、「中央政府」に該当する琉球政府の発足(五二年四月)とともに群島政府を解消し、さらに同年十一月に琉球政府立法院で可決された行政主席選挙法に対しては布令によって実施延期とし、その後一九六八年に至るまで主席公選を行わなかった。〔後掲鳥山注1後段〕

一説には4群島政府による連邦制を構想した、ともされるけれど、現実には中央集権の軍政が敷かれ、ただし、奄美群島だけが分離・日本統合される……という流れになりました。

この転調の背景を、研究者は大衆の奔流があまりにも強かったのに怯えたから、ということになってます。

だが、群島政府の選挙、特に群島知事選挙の結果を受け、アメリカ側は、連邦制的なシステムを放棄することを決めた。その方針転換は、表向きには、統治にかかる経費の節約と能

率化のためとされたが、実際には、4つの群島全てで、日本復帰を支持する(31)知事が当選したためだとされている(32)。その中でも、中核となる沖縄群島知事選挙で、軍政府側と強いパイプを持つ松岡政保が落選し、もう一人の候補であった瀬長亀次郎と同様に、演説会や懇親会では日本帰属論を唱え続けた、平良辰雄が当選したことは、アメリカ側にとって大きなショックを与えた(33)という。アメリカ側は、1951年4月1日に米国民政府布告第3号「臨時中央政府の設立」を発し、一元化された中央政府である琉球政府への移行を念頭に置きながら、琉球臨時中央政府を発足させ、平良沖縄群島知事らの頭越しに統治を進めることとした。次ぐ1952年2月29日には、米国民政府布告第13号「琉球政府の設立」を発布し、これに基づき、4群島政府は解消され、中央政府としての琉球政府による統治が始まることとなった。〔後掲岩垣pp5-6〕

の結びつきが強化されることに危機感を抱いていた。日本政府による援助も、こうした動きを助長するものとして、1961年に池田総理・ケネディ大統領共同声明が出されるまで、厳しく制限されていた(池宮城(2009, 200-3))。

32 櫻澤(2015, 39)。

∶櫻澤誠(2015):『沖縄現代史 米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで』、中央公論新社

33 大城(1992, 75-6)

∶大城将保(1992):『琉球政府』、ひるぎ社

なお、群島連邦制から琉球政府への揺り返しかあり、サンフランシスコ講和条約でも一旦アメリカに委ねられた奄美群島が、講和直後に日本に復帰したのはなぜか、これは本当に謎です。東西冷戦上の日本の懐柔策、というのが分かりやすいところですけど──歴史的に溝の大きい奄美と琉球を分断してそのパワーを削いでおこう、という統治面での日米合意があった……と考えるのが、うちなんちゆにとっては最も刺激的な陰謀説でしょうか。

【状況】国境重層海域としての戦後奄美

強い民間を分断する統治策は、卑劣ながら確かに常道です。ただそうだとすると、上記の徹底的な切り刻み方というのは──正直、マッカーサーの靴を舐めてた独立前後の日本が、「どうしても奄美だけは復帰させてほしい」と要求したとは思えません。琉球島弧の防衛力を日米で配分した、と考えられるほど、自衛隊がすぐに奄美に入ったわけでもありません。むしろ、連合艦隊の投錨地でもあった奄美を米軍がさらっと返還する方が、奇妙な気もするのです。裏読みせずに、「奄美の熱烈な復帰運動の結果です」と微笑んでいれば問題ないんでしょうけど──。

ただ、現実にこれだけ色々な意味で国境になったエリアには、様々な異・経済圏間のマーケットが自然発生したはずです。それは、アジアの国境を想像すると自然と想像されます。

そうした情景があまり伝えられないのはなぜか?──一つには、海上でのそれらの接触は痕跡を残さず秘匿し易く、当事者以外には伏せることが可能だったこと。もう一つは、海域vs海域のボーダーの場合は陸上と異なり、マーケットの地点が一点に限定されないこと。

多分、奄美は「交換」というマーケットの原風景からすると大密貿易時代のコアだったと考えられます。ただ、その実像を誰も描かないまま、忘却の中へ溶けていきつつあります。

大密貿易を繋いだ「寄留商人」

戦前の日本商人は、個別に相当数が外地へ出て行っていて、全体像は把握し難いものがありますけど、うち沖縄に入った人々を指すのが「寄留商人」という呼称らしい。

戦争によって奄美の商業空間で活躍していた寄留商人は撤退し、入れ代わって島の商人達が命がけで封鎖された海上を越えて、生活物資をつなぐ役目を自らの責任で、密貿易が行われている。密貿易が行われるのは,そこには需要と供給があるからである。米軍政府の厳しい取締りと摘発の中で,くらしむきの自立を目指して非合法な商業活動ではあるが,密貿易は奄美経済の原動力となって,人々の生活を支える重要な役割を果たし,活性化させた側面もあった。密貿易が展開されたのは,戦後に奄美を撤退した寄留商人が関わったからこそ成立したのであり,その結果,奄美出身者の多くの商店主を誕生させている。このように米軍統治下での統治政策が島の経済に及ぼしたものはマイナスだが,闇市を起点の「市場」や密貿易による「商店街」を中心とした自立への興隆が奄美の暮らしに及ぼしたプラスの側面を見逃すわけにはいかない。〔後掲三上〕

「寄留商人」は要するに「ないちゃーの商人」ということらしい。ただ、下記の琉球新報記述を見ると、奄美と沖縄(少なくとも本島)では拒絶度が全く違うようです。

1882年ごろから沖縄にやってきた他府県の商人で、大阪と鹿児島出身が主。米、砂糖などの取引をほぼ独占。議員になる者もいて沖縄の経済、政治の一大勢力となった。これらの商人を保護する知事もいて、県民が反発した。〔『最新版 沖縄コンパクト事典』2003年3月・琉球新報社←後掲琉球新報〕

ただし、三上さんの書くとおり、終戦直後の大密貿易時代の北の口(日本側)を、この寄留商人のネットワークが支えていたのは間違いありません。もしかすると、先の密航記録の節々に顔を覗かせる手配人は、まさに彼らなのではないでしょうか。

ヤミ商売で資金を蓄えあ大島商人による商店街が形成されていった。結果的にみて,もしこのような事態がなかったとしたならば,恐らく今日の名瀬の様相はもっと変わっていたであろう。〔後掲三上引用「名瀬市誌」〕

名瀬の街の基本形が、当時の大島商人により形成されたもの、と書かれます。これが、日本各地の都市が闇市をある程度母体にしているのと、どの程度同じでどれほど違うのか、既に段々分からなくなりつつありますし──「闇市」っぽい街並みが、さらに米軍統治が続いた沖縄と、追って破壊的な経済復興に入った内地と、いずれでもない奄美とではまた異なります。正直、個人的には、そこを何とも断じがたいのです。長く書いといて申し訳ないけどね。

「広い銀河だ。いつだって、どこかの誰かが探してるぜ…密輸業者を」byハン・ソロ