皆さん。

全ては偶然の集積でした。

しかしその偶然を巧みに

筬(おさ)にかけ一つの筋を織り上げていくには並々ならぬ知恵が要る。

青沼静馬はそういう知恵を軍隊時代に習得したものだと思います。

戦場ではきっと必要だったんでしょう。〔市川崑「犬神家の一族」角川,2006〕

海域史を辿るうち、陸上の政治史を主軸とした既存の歴史学はもちろん、知識や文化へのアプローチそのものに転換を加えないと対処できない状況が増えてきます。

この章(四十波)では、発想法というか戦略というか、海を行き交った彼らの眼差しの「周波数」みたいなところをまとめてみます。

なぜ眼差しを語り直すのか?▼▲

海民がなぜ陸にない知性を持ったかと考えると、偶然に内発的な新しい知性が創造されたとするより、必然に外発的に、即ちその生活環境に必須なのでそういう知性を有するに至った、と考えるのが自然です。

予想不可能な海洋環境と理解不能な他文化との交易は、動かぬ陸上に比べ本質的に困難な知性の活動場所でした。要するに、未知を包含する環境に慣れないと生き延びられなかった。──というのは、現実の危険に晒される海人にとって、理屈ではなく極めてリアルな出来事です。後掲藤喜はこの点を、海女へのフィールドワークで生真面目に追ってます。

海民が、陸人とは別の人種だとか知能指数が特に高いとか、そうした先天的な差はなかったはずです。我が拙き旅行者の観点から予想するに、海民はその生活の中で──嵐に遭い、異郷に流れ着き、未知の言語の異俗の社会と折衝するうち、A)自らの知識や理解を超える事物への接し方を身に付けた。加えて、それをB)次世代のOJT──実航海での訓練の形で伝承する組織機能を稼働させた結果だったと思えます。

▼▲

──後者の要素∶組織知の側面も必ずあると信じる。本稿が追っているような海民の文化というのは、まさにそれであるはすだからです。

けれど、それは禅宗の公案のようなもので、個々人が命がけで習得するタイプのものだと考えられます。陸人が学校で習うような知識ではない。多分、祭や宗教はそうした教育的側面を持ってると予想されますけど……ここでの論考に包含するには、今はちょっと材料不足。ひとまず除外し、個人知に絞って考えます。

ただし、組織知を前提とせずとも、学校的な知性の集団の中で海民的な、つまり「未知に対する無知の我」というスタンスを保つのが難しいことは、何となく理解されうると思います。例えば、ちょっとした教育ママさんをご想像いたたければ、そのお子様が「未知に対する無知」の位置、つまり学校教育的には「バカ」であることを、ママさんは許さないはずですから。

バルトによれば、無知とは知識の欠如ではなく、知識に飽和されているせいで未知のものを受け容れることができなくなった状態を言う。実感として、よくわかる。「自分はそれについてはよく知らない」と涼しく認める人は「自説に固執する」ということがない。他人の言うことをとりあえず黙って聴く。聴いて「得心がいったか」「腑に落ちたか」「気持ちが片づいた」かどうかを自分の内側をみつめて判断する。そのような身体反応を以てさしあたり理非の判断に代えることができる人を私は「知性的な人」だとみなすことにしている。その人においては知性が活発に機能しているように私には思われる。そのような人たちは単に新たな知識や情報を加算しているのではなく、自分の知的な枠組みそのものをそのつど作り替えているからである。知性とはそういう知の自己刷新のことを言うのだろうと私は思っている。〔後掲内田〕

(復習)メティスの知

内田さんの十八番の無知論のついでに、メティス論の復習をしてから進みましょう。

分析能力の高い古代ギリシャ人は,タコやイカのような海洋生物に備わっている知性を,言語的ロゴスと区別して『メティス(metis)』と呼んで関心を持っていた。メティスは海の女神である。陸上のロゴスは言語の意味を確定しようとする。ところがメティスは言語の秩序を乱して,意味を多様性の渦に引きずり込むのである。それはタコのように変幻自在に姿を変え,周囲の環境にまぎれて自分を見えなくしておいて慎重に近づいていき,いきなり相手に襲いかかるなど,策略にみちた行動を可能にする知性である。この知性は人間にも動物の世界にも見出される。〔後掲中沢〕

中沢さんのチベット仏教的な実践主義の宗教論もまた十八番の響きかありますけど、この表現か思考ではなく行動だと置き換えるなら、まさに海賊的と言ってもいい。

人間の世界でこのメティスの知性の持ち主と目されるのが,c-man職人(彼らは一様でない素材の変化に合わせて繊細に道具や筋肉の使用法を変化させていく),ソフィスト(哲学者のように真理の表現を目指すのではなく,ソフィストは相手を説得するために表現を自在に変化させていく。(続)〔後掲中沢〕

哲学者・中沢さんの書くソフィストは、古代ギリシャの現実のソフィスト像というより、科学論の基礎的論考としてのアリストテレスの詭弁論駁論──正しさを求めない論理はいくら強くても邪道だ、という議論を前提にしてると想像されます〔後掲納富〕。中国の諸子百家は元々「ソフィスト」的で、「正しさ」などを追求する派はなかったし、現代の弁護士業界の感覚にも通じます。

ただし、先行研究が繰り返し検証されることでより「正しい」理解が構築されていく、という科学的思考プロセスは、アリストテレス的な正邪感覚を抜きにはあり得ません。だからこそ西洋で科学は起こったわけです。また、現代の司法体系における「正しさ」とは、ソフィスト的なディベートの結果としての判例の蓄積の上に成立していきます。

つまり、ソフィストの「詭弁」のみで科学の構造が完成することはない。けれど「詭弁」の飛躍力や自由度は新しい構造や解法の創出に欠かせず、それらを含めて再統合することで科学に知見がまた一つ加わる。

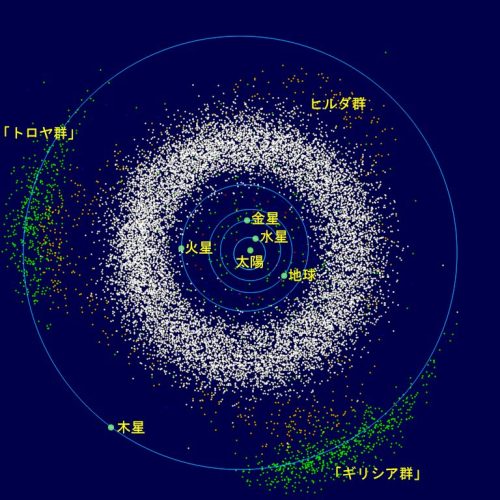

この関係は、太陽系生成のニース・モデルにおけるトロヤ群微惑星と大惑星の関係に似ています。微細で自由で、根源的なカオスのデーモンたちと、巨大で秩序立ったコスモスの主神の間の相互作用。

凡例(図上、木星は反時計回りに回る)

緑:トロヤ群(うち木星進路方向はギリシャ群、後方はトロヤ群と区別)

白:小惑星帯(メインベルト)小惑星群

褐:ヒルダ群小惑星

(続)彼らは真理を語ることよりも,演説によって状況に変化がもたらされることのほうが重要と考える),政治家(彼らも真理を語ることには関心がなく,嘘をつくのも平気で,そんなことよりも発言ができるだけ効果的であることにこころがける),海洋民(動き変化を続ける洋上で安全に航海を続けるための知性に富んでいる)たちである。たえまなく動き変化している実在を,厳密な論理命題によって取り押さえるのではなく,みずからを多数(multiple)多様(polymorphe)に変容させながら世界に変化をつくりだしていくのが,メティスの知性の特質である。〔後掲中沢〕

これが、メティスの知性を通常の、例えば学校知と並置した時の差別化でしょう。ただそれは、比較されるメジャーな知性(ex.学校知)の側からの見かけでしかないはずで、メティスの側からは相手は断面的にしか見えてないと思います。つまり知性のあり方の次元が違う。本稿で「メタ認知」として捉えておきたいのは、そちらの話になります。

メタ認知∶▼▲

自己の認知活動(知覚、情動、記憶、思考など)を客観的に捉え評価した上で制御することである。「認知を認知する」 (cognition about cognition) 、あるいは「知っていることを知っている」(knowing about knowing) ことを意味する。〔後掲wiki〕

情報化社会論的に解釈するなら──書籍から始まり電子頭脳に至って記憶の外部化が進むと、個体内へ保持される知識は重要度を失い、知識の持ち方を知っていることが大事になります。データベースよりインターフェイスが、サーバより検索ウィンドウが焦点化される。

メタ認知とは、記憶の監視と自己調節、メタ推論、意識/意識、自律意識/自己認識の研究を含む一般的な用語です。実際には、これらの能力は、自分の認知を調整し、考え、学び、適切な倫理的/道徳的ルールを評価する可能性を最大化するために使用されます。〔後掲wiki(英語)/Metacognition メタ認知〕→和訳

一読して分かるとおり、研究者も概念化の途上にあります。ただ、感覚的に理解されるのは、メタ認知はメタでない認知に真摯に向き合う中で自然に習得され先鋭化して行くものであって、それ単独で取り出して論ずると空論になってしまうであろうことです。

MSK{引用者注∶メタ戦略的知識}は、特定のインスタンスで使用されている思考戦略のタイプを認識しており、次の能力で構成されています。思考戦略に関する一般化とルールの作成、思考戦略の命名、そのような思考戦略の時期、理由、および方法の説明使用する、使用すべきでない場合、適切な戦略を使用しないことの不利な点、および戦略の使用を必要とするタスクの特性は何か。〔後掲wiki(英語)/Metacognition メタ認知〕→和訳

なぜかその辺りは、日本語wikiほかには記されるものが少ない。下記は割としっかりした英語wikiの論考を、原文と翻訳で抽出したものです。

事例イメージ▼▲

The term metacognition literally means ‘above cognition’, and is used to indicate cognition about cognition, or more informally, thinking about thinking. Flavell defined metacognition as knowledge about cognition and control of cognition. For example, a person is engaging in metacognition if they notice that they are having more trouble learning A than B, or if it strikes them that they should double-check C before accepting it as fact.

メタ認知という用語は、文字通り「認知を超えた」を意味し、認知についての認知、またはもっとくだけた言い方をすれば、思考についての思考を示すために用いられる。フラベルは、メタ認知を認知についての知識と認知の制御と定義した。例えば、A を学ぶのが B を学ぶのより難しいと気づいたり、C を事実として受け入れる前に再確認すべきだと気付いたりする場合、その人はメタ認知を行っている。

〔後掲wiki(英語)/Metacognition メタ認知/定義 Definitions 原典∶後掲J H Fravell1976,p232〕→和訳

メタ認知は認知よりエラいわけではありません。定義的に考えても分かる通り、それどころかある意味、認知の下部構造です。上記の場合には、ほとんどエクスプローラーの「フォルダ」管理に近い。「認知」ファイルの容器、あるいは整理法に過ぎません。

ところか、これを認知の制御 Metacognitive controlとして捉えると、その重要度が顕在化し始めます。

Metacognitive control is an important skill in cognitive regulation, it is about focusing cognitive resources on relevant information.[25] Similarly, maintaining motivation to see a task to completion is also a metacognitive skill that is closely associated with the attentional control. The ability to become aware of distracting stimuli – both internal and external – and sustain effort over time also involves metacognitive or executive functions. Swanson (1990) found that metacognitive knowledge can compensate for IQ and lack of prior knowledge when comparing fifth and sixth grade students’ problem solving. Students with a better metacognition were reported to have used fewer strategies, but solved problems more effectively than students with poor metacognition, regardless of IQ or prior knowledge.[26]

メタ認知制御は認知制御において重要なスキルであり、認知資源を関連情報に集中させることです。[ 25 ]同様に、タスクを完了するためにモチベーションを維持することも、注意制御と密接に関連しているメタ認知スキルです。気を散らす刺激(内部および外部の両方)に気づき、時間をかけて努力を維持する能力も、メタ認知機能または実行機能です。スワンソン(1990)は、5年生と6年生の問題解決を比較したところ、メタ認知の知識がIQと事前の知識の欠如を補うことができることを発見しました。メタ認知の優れた生徒は、IQや事前の知識に関わらず、メタ認知の低い生徒よりも戦略は少ないものの、問題をより効果的に解決したと報告されています。[ 26 ]

A lack of awareness of one’s own knowledge, thoughts, feelings, and adaptive strategies leads to inefficient control over them. Hence, metacognition is a necessary life skill that needs nurturing to improve one’s quality of life. Maladaptive use of metacognitive skills in response to stress can strengthen negative psychological states and social responses, potentially leading to psychosocial dysfunction. Examples of maladaptive metacognitive skills include worry based on inaccurate cognitive conceptions, rumination, and hypervigilance.

自身の知識、思考、感情、適応戦略に対する認識の欠如は、それらを効率的に制御することにつながります(ママ)。したがって、メタ認知は生活の質を向上させるために育成する必要がある必要なライフスキルです。ストレスへの反応としてメタ認知スキルを不適応的に使用すると、否定的な心理状態や社会的反応が強まり、心理社会的機能障害につながる可能性があります。不適応的なメタ認知スキルの例としては、不正確な認知概念に基づく心配、反芻、過剰警戒などが挙げられます。([ 27 ])〔後掲wiki(英語)/Metacognition メタ認知〕→和訳

26)Swanson, H.L. (1990). “Influence of metacognitive knowledge and aptitude on problem solving”. Journal of Educational Psychology. 82 (2): 306–314. doi:10.1037/0022-0663.82.2.306.

27)Wells, Adrian (12 December 2019). “Breaking the Cybernetic Code: Understanding and Treating the Human Metacognitive Control System to Enhance Mental Health”. Frontiers in Psychology. 10: 2621. doi:10.3389/fpsyg.2019.02621. ISSN 1664-1078. PMC 6920120. PMID 31920769.

「不正確な認知概念に基づく心配、反芻、過剰警戒」──船乗りが海難に怯え迷信深くなる感じに似てます。海民、あるいは流転する事業環境に揉まれる職業では、認知のための認知のあり方は形式論ではなく具体のリスクです。

精神医学におけるメタ認知

次の記述は精神医学分野のものです。自閉症スペクトラム症について語られる「心の理論に深刻な欠陥」a profound deficit in theory of mind の「心の理論」とは、専門用語では他者の心理をその言動から想像・理解する能力、つまり忖度する力を指すらしい。これがメタ認知の文脈で語られるとき、他者情報を適切に参照する認知スタンス、という意味で──のようです。つまり、自閉症者をコミュニケーション能力不足ではなく、他者情報より自分のそれを重視しすぎるバランスのメタ認知の保持者として見ます。

Metacognition brings many unique insights into the normal daily functioning of a human being. It also demonstrates that a lack of these insights compromises ‘normal’ functioning. This leads to less healthy functioning. In the autism spectrum, it is speculated that there is a profound deficit in theory of mind.[74] In people who identify as alcoholics, there is a belief that the need to control cognition is an independent predictor of alcohol use over anxiety. Alcohol may be used as a coping strategy for controlling unwanted thoughts and emotions formed by negative perceptions.[75] This is sometimes referred to as self medication.

メタ認知は、人間の正常な日常機能に関する多くの独自の洞察をもたらします。また、これらの洞察の欠如が「正常な」機能を損なうことを示しています。これは、より不健康な機能につながります。自閉症スペクトラム症では、心の理論に深刻な欠陥があると推測されています。[ 74 ] アルコール依存症であると自認する人々において、認知をコントロールする必要性は、不安よりもアルコール使用の独立した予測因子であると考えられています。アルコールは、否定的な認識によって形成された望ましくない思考や感情を制御するための対処戦略として使用されることがあります。[ 75 ]これはセルフメディケーションと呼ばれることもあります。〔後掲wiki(英語)/Metacognition メタ認知〕→和訳

75)Spada, MM; Zandvoort, M.; Wells, A. (2007). 「問題飲酒者におけるメタ認知」.認知療法と研究. 31 (5): 709– 716. doi : 10.1007/s10608-006-9066-1 . S2CID 8935940 .

最後部のアルコール中毒者も、似たような理解の転換です。不安だから病的に飲む、とする既存通説から、その者なりに認知を制御しようとしたメタ認知のツールが、たまたまアルコールだった、という理解法です。

精神病が「汚染」から「変化」と捉え直されるようになってきたのは、差別論以前に、その方が「精神病」の「治癒」に有効であることが明確になってきたからです。韓国ドラマの中でも、次のようにメタ認知の語は用いられました。この場合は「否定的な感情」の発見ツールです。──海民についてふと思うのは、自らが圧倒的な自然の恐怖に襲われた時、「恐怖する自己」を(単なる客観ではなく)一つ上の高さの認知から捉え直す、というある意味のセルフ・メディテーションを選択する「癖」がつくのではないか、ということです。

チャ・ミンソ医師「メタ認知です。書くと自分がなぜそう思ったのかを客観的に見ることができます。自分の心を見る力が重要です。”感情の筋肉”を鍛えるんです。体のように心もトレーニングで鍛えましょう。」

パク・ビョンヒの母「感情にも筋肉が?」

チャ・ミンソ医師「黄色(引用者注∶否定的な感情)をなくせるよう頑張りましょう。記憶力や集中力も戻るはずです。」

(略)

パク・ビョンヒの母(自分の幻影に向かって)「そんなに頑張るな。つらくなるよ。精一杯尽くしてもダメな親だと思うようになりいつも自分を責める。きっとそうなる。身を削ることになるよ。

人生が真っ黄色になっていく。

心が黄色信号になっても気づかない。子どもの幸せのために自分の幸せは諦めて暮らす。よく考えて。自分が不幸なくせに人を幸せに出来る?」

パク・スヨン主任(実際はパク・ビョンヒの母に手を握られ語られている。)

〔韓国ドラマ「今日もあなたに太陽を 精神科ナースのダイアリー」5.心の黄色信号〕→内部リンク∶ことばぐすい

先の、中沢さんがメティスの知の所有者類型として挙げた一つに「職人(彼らは一様でない素材の変化に合わせて繊細に道具や筋肉の使用法を変化させていく)」という文章かありました。彼らは多分、認知の質や量ではなく、使い方が異なっているのです。また、精神病者とは、同じく使い方の点で、一般人の分布域から一定程度以上外れたケースを漠然と呼ぶ呼称です。

最後の「病的」心理をメタ認知の理解に置き換えるところまでくれば、21C前半の世界潮流になろうとしてると言ってよい反知性主義についても、同等の「社会的病」として把握できる可能性があります。

次に取り上げる内田・反知性主義論は、「論理性」「客観」より「シンプル」に「納得しやすい」解釈に「フライング」するようなメタ認知が、20C前半の欧州で社会的に共有された事態──ユダヤ人ホロコーストを語っています。※内田自身は、この主張中でメタ認知の語は用いてません。

内田∶メタ認知としての反知性主義

現代という時代は,反知性主義(原語【米語】Anti-intellectualism)と近年呼ばれるムーブメントを繰り返し起こしてきました。海民がマティスの知を本当に有し、それが絶えず激変する自然環境によるものとすれば、反知性は過度の社会化の中央部、特に平等な民衆が形成する社会環境の中に生成されます。なぜなら、本来的に混沌たる自然の中では知性を欠くことはそれだけ死のリスクを高めるタブーですけど、本来的に「安心安全」装置の社会の中では知性を欠いても生存でき、かつそれか管理社会になるとむしろ知性を欠く「労働力」の方が歓迎されすらするから──だと思います。

近代の陰謀史観は18世紀末のフランス革命を以て嚆矢とする。革命が勃発したとき、それまで長期にわたって権力と財貨と文化資本を独占してきた特権階級の人々はほとんど一夜にしてすべてを失った。ロンドンに亡命したかつての特権階級の人々は日々サロンに集まっては自分たちの身にいったい何が起きたのかを論じ合った。けれども、自分たちがそこから受益していた政体が、自分たちがぼんやりと手をつかねているうちに回復不能にまで劣化し、ついに自壊に至ったという解釈は採らなかった。〔後掲内田〕

フランス革命は,当時,「衝撃」というより「理解不能」な現象だった。おそらくヨーロッパにとって、二度の大戦もそうだったでしょう。──人類の知性の先鋭として近代を創出してきた欧州が、なぜ、はっきりと自ら「自爆」「自傷」しようとしているのか?

──上記下線部は、現代の我々が、当時の欧州人が「フライング」した結論を逃れる歴史解釈を、現代の歴史学から教えられているもの、に過ぎません。「制度疲労」だなんて……よく考えると、分かりにくい。特に、渦中の人々には理解し難かったでしょう。

「分からない」状況で、知性が迫られる選択は、「合理性は保証されなくとも直ぐ・シンプルに分かる『認識』」に飛び付くか、合理的な認識に至るまで分からない状態に耐える(ネガティブ・ケイパビリティ negative capability)かです。経験した人には分かるけれど、後者は大変辛い。──現在の「メタ認知」はあくまで認知の一形態ですけど、認知と認知の「間」を扱う認知とは、認知「以前」、要するに認知されていないことをもターゲットにした認知活動である──と考えるのが自然ではないでしょうか。

そして、そのような超・認知は、近代合理主義をまだ信じて20Cに入っていた西欧人には、到底認め難い時空だったでしょう。

(続)彼らはもっとシンプルに考えた。これだけ大規模な政治的変動という単一の「出力」があった以上、それだけの事業を成し遂げることのできる単一の「入力」があったはずだ。自分たちは多くのものを失った。だとすれば、自分たちが失ったものをわがものとして横領した人々がいるはずである。その人々がこの政変を長期にわたってひそかに企んできたのだ。亡命者たちはそう推論した。〔後掲内田〕

Covidの時代の日本世論とあなたの周囲の反応を思い出して頂ければ,この情景はリアルだと思います。何でも噛み砕いて説明してくれるマスコミ慣れして、これを信じてるような社会化した人間は、「不可知な現象」「理解の及ばぬ複雑系」という事態が、有り得ることそのものを(メタ)認知できないのです。

そこに、彼らが求めたとおりの入力の形が、ついに提起されます。

19世紀末にエドゥアール・ドリュモンというジャーナリストが登場して、「フランス革命からの100年間で最も大きな利益を享受したのはユダヤ人である。それゆえ、フランス革命を計画実行したのはユダヤ人であると推論して過たない」と書いた。この推論は論理的に間違っている(「風が吹いたので桶屋が儲かったのだから、気象を操作したのは桶屋である」という推論と同型である)。だが、フランス人たちはそんなことは気にしなかった。ドリュモンのその書物『ユダヤ的フランス(la France juive)』は19世紀フランス最大のベストセラーになり、多くの読者がその物語を受け容れ、著者宛てに熱狂的なファンレターを書き送った。その多くは「一読して胸のつかえが消えました」、「頭のなかのもやもやが一挙に晴れました」、「これまでわからなかったすべてのことが腑に落ちました」という感謝の言葉を書き連ねたものだった。〔後掲内田〕

Covidについて拡大初期にマスコミなど世論で言われていたことを──マスコミ自身も恥ずかしくて振り返りすらしませんけど──思い出してみてください。「ドリュモンの物語」に近い、後から考えたら嘘八百でしかない「解説」を、どれだけの人間が信じこんで吹聴してたことでしょう。

ドリュモンのこの物語は、同時期にロシアの秘密警察が捏造した偽書『シオン賢者の議定書』とともに全世界に広がり、半世紀後に「ホロコースト」として物質化することになった。フランス革命とユダヤ人を結びつけた陰謀史観の物語はおそらく人類史上最悪の「反知性主義」の事例としてよいだろう。

600万人ユダヤ人の死を帰結したこの物語の最初のきっかけがはげしい「知的渇望」だったということを私たちは忘れるべきではない。(略)その知的渇望はどこかで反知性に転じた。どこで転じたのか。(略)彼らが自分程度の知力でも理解できる説明を切望したからである。

実際に、フランス革命は単一の「張本人」のしわざに帰すことのできるような単純なものではなかった。(略)強いて言えば、「いろいろな原因の複合的効果によって」というのがもっとも正直な回答なのであろうが、そのようなあいまいな説明を嫌って、人々は「ずばり一言で答えること」を求めた。〔後掲内田〕

事実より「納得感」「シンプルさ」を優先するようになったら,知性としては終わりです。海民の環境に照らして言えば、そんな「納得」では圧倒的な外部に全く対応できない。

それは科学と同様に、個人の技能ではなく集団知として存在したはずですけど……さすがにそこまではほぼ残らない。(例外として日本の「廻船大法」があるけれど)──なので繰り返しですけど、本稿では個人知に絞ります。

科学および的客観性はひとりひとりの科学者の『客観的』たらんとする個人的努力に由来するものではない(由来するはずもない)。そうではなくて、多くの科学者たちの友好的-敵対的な協働に(friendly-hostile co-operation of many scientist)由来するのである。〔後掲内田 限定版∶Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, Vol.II, Princeton University Press,1971, p.217〕

内田さんの言う知性は、だからマティスの知に非常に近い。陸人よりも、海民の環境が次のような真の「知性の発動」を必要とする機会が多かった、ということだと思います。

私たちの知性はどこかで時間を少しだけ「フライング」することができる。知性が発動するというのはそういうときである。まだわからないはずのことが先駆的・直感的にわかる。私はそれが知性の発動の本質的様態だろうと思う。〔後掲内田〕

ユダヤ陰謀説の歴史は、メタ認知を欠く認知集積としての反知性主義の危険を既に十分立証してます。でも某大国で明確に知性を欠き、Covidの仮病まで吹聴する虚言癖を二度もトップに選ぶようなメタ認知の衰亡症候群は、21Cの今も続いてます。

そこで、現・学説としてのメタ認知の範疇から、中沢さんの言う「レンマの知」のレベルで、マティスの知を捉え直していく必要が生じてきます。ただこの世界は──今のところ「確かに存在する」ことしか分かりません。一応、以下それを掲げてみますけど……ワシ自身、全然理解できてません。

▼▲▼▲

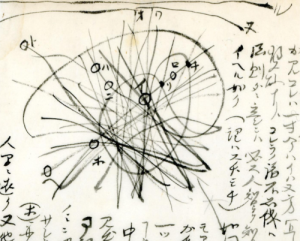

「南方マンダラ」は南方本人の命名ではなく、「7月18日図」を、南方熊楠の研究者である鶴見和子に見せられた仏教学者の中村元が名付けたものである[11][12]。「8月8日図」については南方本人が「予の量陀羅」と名付けており、中沢新一によりこれも敷衍して「南方マンダラ」と呼ばれるようになった[13]。〔wiki/南方マンダラ〕

←6?)^ 環栄賢『密教的世界と熊楠』春秋社、2018年、10頁

12)^ 鶴見和子『南方熊楠』講談社、1981年、82頁。ISBN 978-4061585287。

13)^ a b c d 日野, 裕一郎「南方熊楠の思想―「南方マンダラ」から「南方哲学」へ―」『文化環境研究』第2巻、2008年3月21日、20–29頁。

其捗りに難易あるは、図中(イ)の如きは、諸事理の萃点故、それをとると、色々の理を見出すに易くしてはやい。(ロ)の如きは、(チ)(リ)の二点へ達して、初て事理を見出すの途に着く、それ迄は先は無用のものなれば、用要のみに渋々たる人間には一寸考及ばぬ。(二)亦然り、(ハ)如きは、さして要用ならぬことながら、二理の会萃せる処故、人の気につき易い。(ホ)亦然り、(ヘ)殊に(ト)如きは(人間を間の中心に立として)、人間に遠く又他の事理との開係まことに薄いから、容易に気付ぬ。又実用がさし当りない、(ヌ)如きに至りては、人間の今日の推理の及ぶべき事理の一切の境の中で(此間に現するを左様のものとして)、(オ)(ワ)の二点でかすかに触れ居るのみ、(ル)如きは、恰も天文学上或る大彗星の軌道の如く、(オ)(ワ)の二点で人間の知り得る事理にふれ居る(ヌ)、其(ヌ)と少しも触るる処ないが、近処にある理由を以て、多少の影響を及すを、纔かに(オ)(ワ)の二点を仲媒として、こんな事理といふことは分らぬながら、なにか一切ありそうなと思ふ事理の外に、どうやら(ル)なる事理がありそうに思はるといふ位のことを想像し得るなり。乃ち図中の或は遠く近き一切の理が、心、物事理の不思議にして、(動かすことはならぬが)道筋を追従し得たるだけが、理由(実は現像の総概括)となり居るなり。扱これら途には可知の理の外に横りて、今少く眼境を(此画を)広して、何れかにて(オ)(ワ)如く触れた点を求めねば、到底追従に手がかりなきながら、(ヌ)と近いから、多少の影響より、どうやらこんなものがなくてかなわぬと想わる、(ル)如きが、一切の分り知り得べき性の理に対する理不思議なり。扨て総て画にあらはれし外に何があるか、それこそ、大日、本体の大不思議なり。

—『7月18日付書簡』、南方 (1951, pp. 273–275)〔wiki/南方マンダラ〕

ついで『華厳経』はすぐさま、純粋レンマ的知性の働きを幾何学化して、空間の広がリとして描き出すことにとリかかる。レンマ的知性は「レンマ的空間」の構造に姿を変えて、わたしたちの前にあらわれてくる。それはあらゆる種類の純粋物質でつくリあげられた「宮殿・楼閣」の姿をしている。

プッダやヴァイローチャナ(毘慮遮那)やマイトレーア(弥勒)などが説法をおこなうこの人楼閣は、宇宙と同じ広がりを持っている。広々として精妙な荘厳に飾られている。大楼閣の内部には、無限の数の楼閣が包摂されている。どの楼閣も同じように広大な広がりを持ち、精妙に荘厳されている。

一つ一つの楼閣はそれぞれが独自性を保ち、それぞれが固有の響を発している人間の聴覚には美しい和音が嗚リ轡いているように聞こえる。しかし、どの楼閣も他の楼閣となんの障害もなく、自由無碍にコミュニケーションをおこなっている。一つ一つの楼閣が個体性を保ったまま、妨げるもののない状態で、相互に行き来して、そのまま全体の調和が保たれているのである。

そのために、一つの楼閣の中に立っていると、他のすぺての楼閣の中にも自分の姿を見ることになる。どんなに微細な楼閣に起こる出来事も、すぺての楼閣に瞬時に伝わっていき、楼閣の巣合のそのまた集合へと、この出来事の情報は知られていくことになる。他の楼閣から異なる利音に所属する「出来事」が入り込んでくると、もとの楼閣に響いていた利音には「ゆらぎ」が生ずるであろう。その「ゆらぎ」によって、楼閣の構造には微細な変化が作られるが、その変化を飲み込んで微妙に構造を変化させても、全体の調利は保たれていく。全体の調和を保ちつつ、個体性を保持して変化していくのである。

プッダが説こうとしていた「縁起の理法」を、レンマ的知性の働きとして純粋な形で取り出すと、『抱厳経』に描かれているこのような幾何学的表象になる。〔後掲中沢〕

法界を満たすこのような楼閣の描写から、わたしたちはレンマ的知性の内部で起こる、力や情報の伝達の模様を次のように推定することができる。Aという事象とBという事象との間につながりがあると思われるとき、そこには表面に源在化していないCやDやEという事象も潜在的に影響を及ぽしている。このときロゴス的な因果律に立つ思考は、A→Bという変化を考えて、この変化をもたらす作用を「演算子」や「微分」として計算し予測する。ところが実相では、顕在化している部分と潜在化している部分とが、緑起的に互入しあいながら全体運動をおこなっているのが現実である。レンマ的知性は、そのような縁起の全体運動と同じ構造を備えた知性形態として、人間の心(脳)に内蔵されている。大乗仏教ではそれを「一心法界」と呼んでいる。

このような無限数の楼閣の巣合する「広がり」の中で、説法という形を通して真理の伝達がおこなわれる。それは何段階ものステップを踏んでおこなわれる。人間の理解する言語の構造に到達するまでに、純粋レンマ的知性の「言語活動」は、何段階もの「変換」ないし「翻訳」をへなければならないからである。〔後掲中沢〕

▼▲▼▲

すなわち四曼陀羅のうち、胎蔵界大日中に金剛大日あり。その一部心が大日滅心(金剛大日中、

心を去りし部分 の作用により物を生ず。物心相反応動作して事を生ず。事または力の応作によりて名として伝わる。さて力の応作が心物、心事、物名、名事、心物心、心物名、……心名物事、事物、心名、……事物心名事、物心事、事物……心名物事事事事心名、心名名名物事事名物心というあんばいに、いろいろの順序で心物名事の四つを組織するなり。

例。熊楠 、酒 を見て 、酒に美趣 あることを、人に聞き しことを思い出だし 、これを飲む 。ついに酒名 を得。(中略)

—『8月8日付書簡』、中沢 (2006, pp. 90–91)〔wiki/南方マンダラ〕

「唐澤は、この『酒名』は単に酒の名称という意味であるようにも思えるとして、南方自身の論理に混乱や不徹底さが感じられるとしている」〔wiki/南方マンダラ〕

▼▲▼▲

▼▲