目録

手久津久から荒木へ続く浜の道

1357。そろそろ本気で時間切れです。手久津久へ下ってから海へ出て、荒木へ向かいます。

前回(昨日)はスルーしてしまってたので、地図を注意深く見て──1410、荒木の南側の脇道へ左折して入りました。今、南本線バスとすれ違った。

右へ湾曲し終わった地点の……左への分岐へ入ります。

ハヤグリーヴァの喜界島の札開く

1416、保食神社(荒木)。

ここの由緒に,どこで確認できてなかった、そして前回沖縄以来の疑念だった「喜界島保食神社だらけ現象の謎」の答えらしきものが書いてありました。

保食神社の由来

一六九七年永道嘉(先内の人)が先内,坂嶺,荒木,上嘉鉄に馬頭観音を建立し祀った。これは農作物の神様である豊受姫命を祭神とし毎年の豊作を祈った(ママ) 明治維新における仏教廃止運動によってその名称を保食神社と改めた。

あっ……そういうことか!おそらく同じ流れに乗って改名した神社も相当数のでしょう。

実証根拠は未確認ですけどこれが事実なら──廃仏毀釈の荒れ狂った御一新期の薩摩の気分から、各宮司が身を守るための知恵だったわけです。やや姑息な側面もあるし、事実かどうか確証を得ることはないでしょうけど──

喜界島に保食神社が多い理由(仮説)

②しかし、広義の豊受姫信仰的イメージ、例えば「盤古型神話」や「ハイヌウェレ型神話」的な緩い共通イメージは存在し、各集落の精神生活のコアとして互いに連携していた。

③明治維新時の廃仏毀釈による破壊を避けるため、古くてよく分からないけれどれっきとした日本神道神の保食神へのカモフラージュが、②の連携網内で「成功体験」として流行した。

④a)②のイメージが最も浸透していたか、b)廃仏毀釈が他地より激烈だったかのため、喜界島の「保食神」率が他より高くなった。

──と推測できるのです。

ただそうだとしても、その前代の喜界島信仰に馬頭観音が大勢を占めた背景はなお分かりません。──ヒンドゥー教では最高神ヴィシュヌの異名ともされる「हयग्रीव」hayagrīvaが、南島喜界島になぜこのような姿で在るのでしょう?

戦没者慰霊の碑が隣にある。

最下部に3名、21・23・20歳の名が加えられてる。多分、最近発見されたのでしょう。遺族は、遺体の発見まで戦後ずっと生存を信じていたと思われます。

手久津久と荒木 全く分からない

喜界島で初めてのガラガラ鈴(本坪鈴)がありました。祭壇はドアノブがついてます。

周囲を回るも古祠なし。分譲マンションみたいな神社なんですけど、由緒的には最古という。──合理的です。喜界島の精神世界では、そこが不釣り合いなのはむしろそれで良いと思えてきます。

そのまま海沿いを進んで1435、荒木港に至りました。

この港も岩礁と近代港湾のセット。内地の港湾とは一線を画す風情です。

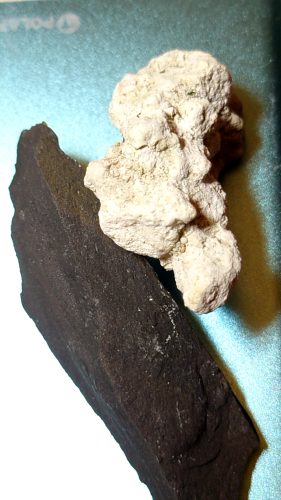

石を拾っていく。

この海岸沿いにも、少し石垣があります。阿伝のより自然で、入りやすい風情です。

1443、カッパ道を抜ける。やはり、いないなあ、河童……というかピンと来て立ち止まる場所は。

集落内にもぼつぼつ石垣はあるようです。けどやっぱり、コアがないというか、構造が把握できません。

手久津久と荒木。この二集落は……何かある、とは確信するのに見つかるものは極めて限られる、真に難解な村でした。

平成の狛犬だけ白い湾

湾に帰着。1508。

少し時間が出来たので、行きそびれてた高千穂神社へ。てゆーかそれは、昨日の図書館帰りに寄ればよかったんたけど……忘れてたのです。

この参道は「湾天神貝塚」という遺跡を昭32に九学会が発掘──と案内板。

下記は、1986年のハンタ遺跡の発掘調査時に行われた喜界島内の遺跡分布調査の際の記録です。素人的に訳せば──もっともらしくて昔から注目度は高いけど、以後の発掘史からすると的外れだった。喜界島は、著名な九学会の先生方ですら読み違う場所だったのです。──城久遺跡出土までは。

湾小学校の北側、広い礁原をもつ海に向かって緩やかに傾斜する砂丘中に突出した隆起珊瑚礁を基盤とする小独立丘上に立地する。この独立丘は、海岸線の湾入部の北縁に向かって伸びた様相を呈し、海岸からの距離約350m、標高は約15mである。また直下の市街地には豊富な湧水がある。現在、当地には天神が祀られており、地域信

仰の対象となっている。

当貝塚は山崎五干磨氏によって発見された後、三宅宗悦氏、多和田真淳氏らに紹介されており、1957年には九学会の調査も行なわれている。遺物としては土器(有文・無文)、石器、貝製品、獣骨などが報告されている。

現在、当貝塚は九学会調査時と比べてさほど大きな改変は加えられていないようであるが、神社境内にわずかに貝が散布する程度で遺物はほとんど見当らない。今回の調査では石器を1点(第9図132)採集するに留まった。(略)〔後掲熊本大学,pp124-126〕

本格的な規模の神社です。内地風、といったほうがいいか。

左手に台座に、お供えしたような場所。

消毒液に全部社名入り。……そんなに盗まれたんでしょか?

狛犬だけが平成十年代。そして真っ白。

後掲鹿児島県神社庁によると、この神社の謎の属性は流石に多彩です。──まずここの通称は「御天神」(ウテンジン)。天神社という意味きどうかは不明ながら、現在の「高千穂」名はやはり維新時に時流に迎合したもの。

弘化四年、総鎮守御天神宮として建立された(喜界島代官記)という菅原神社(旧村社・御祭神菅原道真公・学問、進学守護の神)境内に、明治三年天津彦火瓊々杵尊を御祭神として高千穂神社は創建された。農耕守護・家庭円満守護・国造りの神として崇敬を集める。

戦前までは両社は別々に鎮座していたが、戦災焼失のため菅原神社は現在合祀されている。〔後掲鹿児島県神社庁〕

御祭神

天津彦火瓊々杵尊(アマツヒコホホニニギノミコト)

菅原道眞公(スガワラノミチザネコウ)

建御名方命(タケミナカタノミコト)

迦具土神(カグツチノカミ)〔後掲鹿児島県神社庁〕

先の伝によると皇祖神ニニギは明治初の、おそらく廃仏毀釈逃れの後付けだとしても、そこでなぜニニギなのか腑に落ちません。神社名「高千穂」はニニギの降臨地から採ってるはずなのに。さらに、天神は別社に祀ったとあるわけですから、もう一社の古神はミナカタとカグツチのいずれかですけど、そこになぜこの両・敗者神が並列するのか。あるいはここでのミナカタも、薩摩に多い南方社の一つに数えるべきで、最古神はカグツチなのか──捉えどころのない謎のキャスティングなのです。

戦前は、種々の御神楽等が有った様であるが、全てが消失し、残念にして継承文化として引き継ぐ事が出来なかった。

現在厄年の厄祓神事として、鈴祓と、赤白の人形、紙人形にそれぞれ氏名、生年月日等書き入れ、まじない祈願後海(沖合)に漁船を利用して流す神事がある。〔後掲鹿児島県神社庁〕

九学会が誇大視したのも然り、という明らかな霊地です。

宿で荷物をピックアップ、喜界空港へ滑り込みました。

──疲れてたのか、自転車のキーをポケットに入れたままにしてて、後で郵送する羽目になったのは、後日談。

kikai WiFi速い!速いぞ!──と思って写真のアップ作業を進めてたら──あらら突然遅くなったぞ。時間規制がスゴく短いらしい。使いにくいぞ。

──なお、この喜界島夕刻発の鹿児島空港直行便は、2022年中に減便されてるらしく、現在はない〔後掲奄美新聞〕……のだろうと思われます。ググっていくと、この年、喜界島-奄美間の船便の減便が話題になってて、その他の奄美便もなべて減る中での、ややマイナーな路線消滅だったらしく、よく確認できません。いずれにせよ、航空会社と地元がギリギリのバランスで維持してきた路線が、コロナの打撃で立ち行かなくなった、という構造です。

この辺りで、もう少し印象的な事を書いた方が読者の皆様の旅情的には好感度ではあるんですけど──こんな感じでボロボロで離陸しちゃいました。それほど喜界島は、何かありそうで顔の見えない、悔しい島だったのです。

鹿児島空港着陸間際。

シラス台地の地表面のボコボコがよく見える。またそれが空港辺りから北、つまり(鹿児島じゃない)九州本体になると消えていくのも非常によく理解できる眺めを見ながら。

鹿児島空港。リムジンバスで市内へ。

コンビニのある街に着く図書館へ

リムジンバス車内で、甑と喜界にもうひと足掻きするなら──と図書館情報を調べる。感覚的には信じられないけど、両島とも鹿児島県内ですから、県庁所在地には情報は集積されてる……のかも?

県立図書館は鹿児島滞在中開いてる。けど、甑島に関する書籍にいいものがみつからない。甑島の地誌っぽいものが見つからないのです。ダメ元で寄るかどうかです。

いや?

上甑村平良郷土史編集委員会 編集 — 平良小中学校PTA 「上甑村平良郷土史」1970

というのが見つかった!これがもしあるのならば……。

鹿児島市内。ファミマでタバコを吸う。

おおっ!!久しぶりに……コンビニのある町に来ております!

帰路は検温なかった……。

みょうばん温泉対面に「カゴナムフード」というベトナム食材専門店が出来てました。ベトナム人が──そんなに住んでるんでしょうか?

翌日、朝から県立鹿児島図書館。

郷土史編集委員会「郷土史 上甑村平良」平良小中学校PTA会長,昭45

上甑村郷土誌編集委員会「上甑村郷土誌」上甑村,昭50

いずれもかなりの収穫。中甑、それと小島をパスしたのはかなり間違いだったと気付く。この二集落の中世の役目を,近世に引き継いだのが平良、という流れらしい。

それというのも、上甑島と中甑島は集落として全く異なる。前者は陸上民の住処だったけれど、後者は小豆島と同じく陸上の所有感覚がない海人の住処だったらしい。

──と、まだ家に帰り着かないうちに、次の渡島に向けてエネルギーを溜め始めているのが、島マニアの怨念とでも申しましょうか。まあ端的に……病気と言った方が妥当でしょうか。

|

たーつ (甑島) ゆもゆた (喜界) |