GM.(経路)

目録

炬港越ゆれば露玉の城

国道505号線に戻る。バス停・山岳。右折北行すると──

1015。やはり「いち藤」(沖縄そば)はお休みでした。橋を過ぎAcoopの前を左折。この辺りにちょっとだけ盛り場と言えば盛り場っぽい町並みがあります。

旧集落(ムラウチ)はグシクンチヂを背景に南斜面に形成される。人口が増えてくると、川向こうのターバルあたりに集落ができ、さらに明治31年頃大井川に橋が架かると、玉城のフルマチから仲宗根の前田原に質屋や市場がつくられマチができる。サンタキから大井川橋にかけての道路は今でもミーミチ(新道)と呼ばれている。大正5年に今帰仁村役場が運天から仲宗根に移転すると、仲宗根が今帰仁村の中心となる。昭和40年代まで映画館があった。〔後掲ZIPANG-3〕

港町の風情を、とどめると言えばとどめてる裏町を横目に──

東方が

大井 川の河口、西方がジニンサガーラ(下流部ではヒショチナガーラともいう)の河口となる湾入部に開けた港で、昭和三〇年代まで山原船などの停泊地として使われた。炬はタイともいう。現在は土砂の堆積が進んで干潮時には干潟となり、かつての港の面影はない。大井川河口部は琉球石灰岩の台地が背後を取巻く典型的なエスチュアリ(三角江)をなし、さらに河口前面のサンゴ礁には切れ目(天然の水道)があるため、港の立地できる地形条件を備えていた。〔日本歴史地名大系 「炬港」←コトバンク/炬港(読み)てーみなと〕

南南西に道なりに登ると、高台に集落。これが玉城らしい。炬港を見下ろす、沖縄では古い立地です。R72に出て右折、すぐ左折。

やはり散村に見えます。港があった時代には、岬の高台上の広い平地だったでしょう。少し規模は小さいけれど、今帰仁城の地勢に類似します。

玉城公民館前停車。名護運天港線(県道72号線)の食い違い交差点の南西側(→GM.)。1029。

〔日本名〕沖縄県国頭郡今帰仁村玉城611

〔沖縄名〕?

〔米軍名〕-

公民館に向かって左手(南西)裏山へ階段がありました。藪(蚊除)用の長袖ウィンドブレーカーを着てから……登ってみる。

高台。

すぐ左手に小祠。石一つ。供物なし。

いにしえの素風 炬港の南から

その先に、階段から背を向けたコンクリートの祠。

戸口がサッシで閉められてます。祠というより、ノロの屋敷跡にも思えます。

更に奥の道を辿る。

すると広場。神アシギっぽい。

手前に小祠一つ、祠二つ。

東屋一つ。

さらに奥にも祠一つ。

その空間の中央に玉城殿堂建設記念碑。

碑文裏面に「千九百三十年」と読める文字。何と──元号がない。昭和5年の沖縄で、です。

これらの建造物は、全てこの時の創建だろうか。先のサッシ以外は、とこか一部だけ特に新しいとか古いとかの印象はありません。

神体はいずれも石。各三つ。

ただ最奥の神体は、双子石ばかりが三セット。知る範囲では、夫婦石の三世帯がグループになってる、というイメージは初見です。

いや?ここが最奥じゃないのか?

二つの祠に隠れるように、一回り小ぶりな祠がもう一つ。これは本当に、人目を避けて藪に埋もれてるような御祠でした。藪深く、神体は未確認。

離脱、北へ降ります。

古の秋望 炬港の真中

今帰仁役場と郵便局。1056。即ち今帰仁官庁ストリートの十字路をスルーして、仲宗根へ。一つ目の十字路を右折。すぐ左折。仲宗根公民館。

おや?集落奥に、ちょっとだけ神社っぽい階段がある。

1103、登る。

奇妙な「神社」。左手にベンチ。日本風に鈴が鳴らせる。ただ、祠を覗くと御神体は石。──そもそも覗けてしまうのが怪しい。ご神体は戦前の日本軍政への迎合であって、沖縄又は今帰仁(北山)的な神は別の形を想定すべきなのではないでしょうか?

〔日本名〕国頭郡今帰仁村仲宗根

〔沖縄名〕?

〔米軍名〕-

三ツ石。これは沖縄ではよく見る、安心できる形です。

多分、外側の祠だけをどこかの段階で建替えたのでしょう。

面白かったのは(迷惑たったとも言うけれど)、宮祠から裏山への道があったことでした。……何かで、村予算が余った時にでも造ってしまったんでしょうか?

いにしえの星河 炬港を北から

この形で、通常の沖縄ではたどり着けない奥宮に行き着くこともあります。

ただ仲宗根の宮の場合、相当奥へ山道自体は続いてたけど……残念ながら展望台が終点。道そのものが公園めいてもいます。

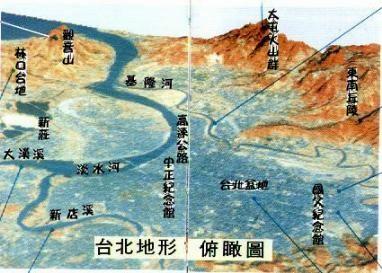

推測するに──前掲炬港の湾入が存在した時代、この宮は、湾中央の島だった──という予想が、容易に浮かびます。

この位置は、ワシには古・台北湾における艋舺(萬華)の位置を連想させます。湾入の只中、航行目標として、宗教的崇拝を喚起するオブジェクトとして、そういうポイントは自然に「霊性」を帯びたでしょう。

概ね南への傾斜を公民館へ下ります。

遠方の高みが先の玉城の丘。つまり、そこまでの低地がかつての炬港であったと夢想できます。

なお、「炬」∶テイ 音は何となく中国語の一音に思えます。「堤」かもしれません。

今帰仁の山は粧わぬ北西行

1127対面、アート花嫁センター前を直進。──とメモしてて、何のことか分からんけど、今帰仁郵便局や長距離バス停の北東十字路(→GM.)からバス停・今帰仁中学校(→GM.)方向へ北西行したんだと思います。

長閑な道をひとしきり進みます。丘の向こうに風力発電の羽根。

1131、越池公民館。謎の「スマイル」看板。──これも何のことか知らん。

1135「みなとはし」なる橋で小川を越える。

■閑話休題:なきじん美人多し わき見に注意(変な今帰仁写真集)

今帰仁御神(志慶真乙樽)とは、今からおよそ七百年程前の中北山時代の頃、今帰仁城の南側に志慶真村(しげまむら)という集落がありました。この「しげま村」に、乙樽(ウトゥダル)という絶世の美女がいました。その美貌のうわさは国中に広がり、今帰仁御神(ナキジンウカミ)ともてはやされていました。このようにうっとりとみとれるほどの綺麗な乙女は、神様みたいに気高いので、「今帰仁御神」といわれるようになりました。〔後掲今帰仁商工会〕

〔日本名〕今帰仁村崎山

〔沖縄名〕シチャマヌンドゥルチ(崎山ノロ殿内)

〔米軍名〕-

崎山集落。右手玉城ボディー、左手崎山農村公園のポイントで左へ入る。

崎山の拝所。大きい。

区分所有の祭壇五 神の旅

さて現実の拝所建物に向かいまして──

右前に文様のあるコンクリート。

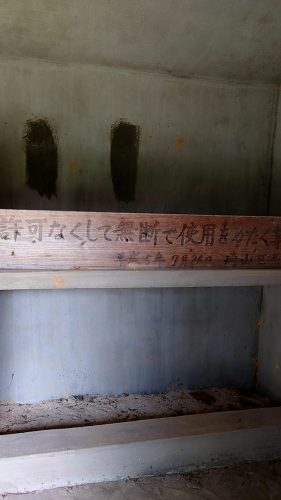

拝段五つ。最右には「許可なくして無段で使用をかたく禁ず」とあるスペース。──何か重要な祭時の専用だと想像されます。

埋まってる枠の右手から「掟神殿内」(ウッチがみ)、「火之神」、「崎山殿内」、「諸田殿内」。

整合してるようなしてないような名前群です。うち、崎山殿内のスペースが最も広い。

火之神以外は下段に香炉、上に供物。……ただしどうやら、新しい供物はない。

供物は、崎山殿内では青い花瓶六つ、茶飲み六つ、香炉三つ。下部の石は五つ。

最右スペースの下段にも使用の形跡はあります。ということは、火の神の定期清掃みたいに、特定の時期に移して用いるのでしょうか。

道の記憶 注ぐ光 オルゴール

脇に箒、塵取りとゴザが置いてある。殿内に座って拝むと想像されます。

ここにもイビらしい裏山はない。──ように見えたけれど、先の配置を考えると、祠は北朝南面。北の海そのものが「イビ」、あるいは祈りの方向かもしれません。そう考えると、北山は一神教の、無名の神のイメージを帯びるのかもしれません。

トンボがわんさか飛んでます。

撓んだ音色を聞く。これは正午のオルゴールか?

さらに西へ。空は好い光。

「お願いスピード注意 仲尾次こども会」(→前掲)。子どもに要請するのは卑怯な気もするけれど、子どもから言われると確かに聞く気にはなる。転んだしね。

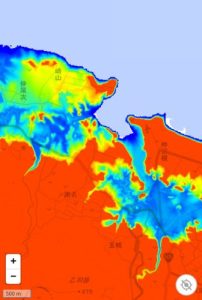

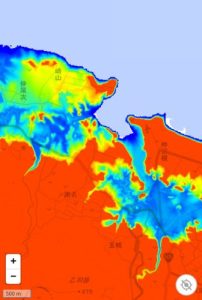

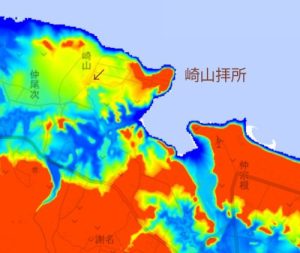

1206、三叉路。仲宗根から続いた道が唐突に途絶えます。──と不思議な気がしてますけど、前掲色別標高図を見ると、この地点が崎山微高地の西端であることが分かります。→前掲。

つまり土地区画整理前の旧地勢を、記憶している道です。

■レポ:アマゾンから陸へ登り来て崎山

当時──崎山の位置が何処か分かってませんでした。

色別標高図で見ると、必ずしも最高所ではなく、古・炬港の湾口西側岬から、西側への低尾根の西端屈曲部、とでもいうべき、実に微妙な位置にあります。岬や高台に囲まれた低い丘──初めて見る要地の地勢です。

さて。崎山の読みがまた難読で「ひーちゃま」です。その語源は、「ひちょーしな」川みたいです。

地元ではヒチャーマという。沖縄本島北部,本部(もとぶ)半島北海岸,大井川河口の台地に位置する。東にテイミナト(炬港(たいみなと))を控えている。現在の集落は,近世に移動させられたもので,入植にあたっては,海岸台地上にあらかじめ宅地割りをした。宅地の周囲に松の防風林を仕立てている。旧村跡はヒチョーシナ川に臨む丘陵のすそに当たる。当時そこにはウイマー(上間)・シチャマ(下間)と呼ばれる小集落があって,下間が崎山の旧集落地であり,上間は仲尾次の古島であるといい,崎山の名称もその旧村跡名シチャマをそのまま継承したものである。国頭(くにがみ)地方の字界は,各字が海岸線と山地を有するように短冊形が多いが,崎山は,北東は東シナ海に面し,北部の集落地域はジニンサ川左岸,南部の山地は同川右岸に位置する形状になっている。〔角川日本地名大辞典/崎山【さきやま】〕

「ひちょーしな」川は、どこかで見かけました。そう、炬港(→前掲コトバンク)に流れ込む「じにんさ」川の下流名でした。

本文では不覚にも……わずかに「みなとはし」で小川を渡った、としか把握してません(→前掲)。

大井川河口の西側を流れる水路に、樹高3m前後のオヒルギと樹高1m程度のメヒルギが生育。河川は途中の堰堤水門で行き止まりとなるが、自然が色濃く残るマングローブであり短時間のカヤックツーリングでも十分堪能することができる。〔後掲鹿児島&沖縄マングローブ探検〕

崎山人は、元、このミニチュアのアマゾンのような水域に住んでいた人々だったようです。その生活が河川水上生活者だった蓋然性も高いと思いますけど……想像でしかありません。

それが「入植」したということは──二つ推測ができます。一つは、水域から強制的に引き離した権力が存在したこと。

今一つは、現(新)崎山はそれ以前には無人かそれに近い自然地だったであろうこと。──那覇(ナイクブ古墓群・奥武山)や名護(七月森)の例からすると、元は海岸の霊地か墓の島だったところに移住地をあてがわれたのではないでしょうか。

その上で、角川が「各字が海岸線と山地を有するように短冊形」と書く意味を理解してみます。前章で示した今帰仁小字の区分けを再掲します。

東の崎山から仲尾次-与那嶺-諸志と西の兼次までの5小字は短冊形の典型です。かつ、強制移住地として割り振られたものとする定説に立つと、ある集団に漁をする海浜と燃料を採る山が割り振られた結果と考えるのが自然です。

王府時代~明治41年の村名。国頭方今帰仁【なきじん】間切のうち。「高究帳」では中城【なかぐすく】村と併記され,高頭515石余うち田69石余・畑445石余。(続a)(続b)むしろ当時は,まだ仲尾次・崎山の行政区分が不明確だった。両村ともに海岸段丘上の開発に伴って集落を移動しており,移動が完了した後に区分が明確になるのは,近世中期以降である。明治12年沖縄県,同29年国頭郡に所属。戸数・人口は,明治13年108・474(男243・女231),同36年108・472(男223・女249)うち士族8・28。〔角川日本地名大辞典/崎山【さきやま】〕

崎山-仲尾次の地域区分が明確になる近世中期までは、崎山の台地の未開拓地で両集落が共闘して田畑を拓き生き延びた時代だったと思われます。

ここから、角川の仲尾次の項を交えて読んでみます。ここには「海岸台地の開墾」が「サトウキビ作の振興による」ものとして記されます。

国頭【くにがみ】方今帰仁【なきじん】間切のうち。「高究帳」には中城【なかぐすく】村と見え,崎山村と併記され,高頭515石余うち田69石余・畑445石余。中城村ははじめ,現在の崎山南方のスーガー(塩川)の杜の近くにあった集落から始まったといわれる。集落は,サトウキビ作の振興による海岸台地の開墾に伴い,西北方の現在地である仲尾次方面への移転が進んだらしい。「由来記」では中城村・中尾次村の両様の名が見える。(続c)〔角川日本地名大辞典/仲尾次〕

しかし、両集落の元の名として記述される「中城」とは何でしょう?語義的には「防衛拠点」と解すことができ、それは炬港の北方海上砦としての地勢に、ピッタリ重なります。どうもこの経緯からすると、崎山と仲尾次は古称・中城を奪われ、江戸中期頃までには「無かったこと」にされたものみたいです。

ただ次の記述部は、前掲崎山のそれと微妙に食い違ってきてます。

(続c)乾隆3年(1738)蔡温の山林巡見の際,中城村域内に,のちに崎山村の一部となる上間という集落が新設されていることから,仲尾次の移転はこの時完了していたと思われる。上間と中城が合併して仲尾次ができたという説もある(沖縄国頭の村落)。しかし旧地に残った家もあって,仲尾次村と崎山村の境界は,近世中期以降まで不明確だったらしい。現在でも,両地域の祭祀は混合している。(続d)〔角川日本地名大辞典/仲尾次〕

何と仲尾次には、旧地(≒ヒチョーシナ川)にも少人数が残ったと記されます。同じ河口に住み移動を命じられたのに、崎山の方がより強い「迫害」に晒された……らしい。

中城ノロが五邑を支配する

このような「強制収容地」的な色彩を帯びたにも関わらず、宗教の世界では、先の「中城」名のノロが両村を支配したようなのです。

(続a)御嶽はなく,神アシャギは中城ノロの祭祀(由来記)。明治30年頃の「国頭郡志」の調査では崎山シヨ川御嶽が見え,中城ノロが祭祀し,氏子戸数183とある。この氏子戸数は,仲尾次村の仁ネンサ御嶽のものと同数で,中城ノロ殿内火の神を祭祀する村や氏子戸数などから,崎山村・仲尾次村の戸数合計が183戸であったと思われる。「由来記」記載の,仲尾次村内にある中尾次之嶽・ギネンサ嶽御イビを崎山村民も祈願したと思われる。(続b)〔角川日本地名大辞典/崎山【さきやま】〕

氏子戸数183が両村全戸数ならば、要するに宮子加入率100%の強い紐帯の集団です。

かつ、宗教のレベルでは、中城ノロは仲尾次への帰属度が高い。中城ノロ火の神・神アシャギは仲尾次にあったし、このノロが兼次・諸喜田※・与那嶺・崎山

(続d)「由来記」では,中尾次村として中尾次之嶽・ギネンサ嶽御イビがあり中尾次ノロの崇べ所,中城村として中城ノロ火の神・神アシャギがあり中城ノロの祭祀。中尾次之嶽は,「国頭郡志」に見える崎山シヨ川御嶽で,現在の崎山の御嶽と思われる。またギネンサ嶽は,「国頭郡志」に見える仁ネンサ御嶽で,現在の仲尾次の御嶽と思われる。中城ノロは,兼次・諸喜田・与那嶺・崎山の神アシャギの祭祀を管掌した(由来記)。〔角川日本地名大辞典/仲尾次〕

即ち、これほど強力な強制移住に喘ぎつつ、中城ノロの宗教王国は五集落の土地を版図に収め続けた、ということになります。

どうも今帰仁の強制移住というものの本質は、実感できた気になれません。例えば崎山の場合、強制移住と言ってもヒチョーシナ川の直上の高地に移ったに過ぎないし、小字のエリアはヒチョーシナ川西岸に接したままです。かつ、中城ノロが首里の聞得大君とどのような交流関係だったかは不詳ながら──政治的に行われたのが単なる「迫害」ならば、首里が同じく抑えたであろうノロの序列下でも、中城ノロのような北山色の濃厚な広範囲を委ねられた宗教的権力を許すでしょうか?

分からん。本当に分かりません。

■レポ:崎山の神ハサギから「北山文化圏」は見えるか?

とんでもない見落としをしてた事に気付きました。でもこれも、カミのくに今帰仁では、ご縁の問題だったのでしょう。

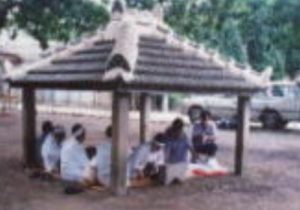

崎山の拝所から交差点を挟み北東角にあった「崎山の神ハサギ」。今帰仁村指定文化財(有形民俗文化財)だったのはこちらでした。──交差点の対角線上だし、「崎山農村公園」の一部なので公園だと勘違いした……んではないかな、自己弁護すると。

崎山の神ハサギ は、集落の南側のハサギンミャー(ハサギ庭)の一角に位置し、近隣にはお宮やシチャマヌンドゥルチなどの拝所がある。四角に加工された 琉球石灰岩の自然石8本を柱にし、小屋組みは村内に自生する木を使用している。 茅葺きの屋根は、元来マーガヤ(真茅)を使用していたが、近年まとまって採取できないため平成元年の葺き替えの際に、ダキガヤ(竹茅)に切り替えられている。(続)〔案内板←後掲Monumento〕

換言すれば、屋根の茅葺きをマーガヤ(真茅)からダキガヤ(竹茅)に替えた(※後掲)以外は、伝統の方式に変更を加えず維持してる建物です。文化財で維持費も出てるだろし。

(続) 神ハサギは、長年行われてきた祭祀(神行事)において、カミンチュ(神人)を介して神とムラの人々との接点の場になってきた。また崎山は、仲尾次・与那嶺・諸喜田(諸志)・兼次と並んで 中城ノロ の管轄するムラであるが、神ハサギは中城ノロによる祭祀を通して各ムラを結びつける重要な役割を果たしてきたといえる。

近年、屋根や柱がコンクリート製のものに切り替えられているハサギが多いが、崎山の神ハサギは古来の形状を遺しており、学術上貴重な民俗資料であると言える。また先祖代々受け継がれてきた屋根葺きの技法を継承していく上でも、これを保存する意義は極めて大きい。〔案内板←後掲Monumento〕

神ハサギ(アサギ)のある時空に海月浮く

ここまで来ても、神ハサギ(アサギ)が何を指すのか自体は、どうもよく分かりません。秘されているのか、定義できないのか、それすら分かりません。

ただ、ハサギがあるのが沖縄でも古層の集落である証査であることと、それが沖縄本島を超えた広がりを持つことは──これも何故か統計的に論文に落としたものはないけれど、どうやら確からしいと言われています。

山原の村々に神アサギやハサギと呼ばれる祭祀に関わる建物がある。神アサギのある村を「古層の村」と呼んでいる。古琉球の時代から(17世紀以前)からあった村と考えられている。かつては茅葺き屋根で軒の低い建物であったが、現在は瓦葺きやコンクリートになっている。神人たちが祭祀のときに使った施設である。神アサギ内にはタモト木があり、神を招いて座らせたという。以前は香炉もなかったが、香炉が設置されたところもある。神アサギは沖縄本島の北部から奄美の南側にかけて分布している。『琉球国由来記』(1713年)に、当時の村やノロ、そして神アサギ(アシャギ)の存在を確認することができる。(続)〔後掲寡黙庵/今帰仁の神アサギ〕

後掲寡黙庵さんは、神アサギ(ハサギ)の個別の探訪と比較を行っておられます。うち、寡黙庵説では湧川が「異端」であることは前章で触れました。

(続)【今帰仁の神アサギ】

今帰仁村内に21の神アサギがある(湧川のヒチャアサギは奥間アサギといい、各字の神アサギとは別である)。崎山から西側では神ハサギ、平敷から東側ではアサギという。神アサギを見ることは村(ムラ:現在のアザ)を歴史的に見ていくことにつながる。明治三十六年以前に創設されたムラは神アサギを設け、神人を置き祭祀を行わなければならなかった。祭祀や神アサギやウタキは村の成り立ちと切り離すことができないものである。そのため、村が合併しても祭祀は一つにすることはなく、その伝統は今に引き継がれている。

例えば今泊や諸志に二つの神ハサギがあり、玉城には三つの神アサギが今でもある。それは行政として合併しても祭祀は一つにはならないという法則をなしている。祭祀が制度としてなくなると、分字しても新しく神アサギを作る必要がなくなった。越地と呉我山と渡喜仁の三カ字に神アサギがないのはそのためである。祭祀は元の村に参加する。〔後掲寡黙庵/今帰仁の神アサギ〕

琉球処分後に行政(住所表示)上整理された今帰仁19字は、琉球王国時代の間切を継承しているにせよ、そもそも宗教的集落区分とは異なる。それは21の「宮子圏」を成しているけれど、その21から漏れる地域も存在する。──土地勘のない我々外部のナイチャーは、余程記憶力と解析力に自信のある方でなければ、個別の事象を必死で覚えるよりも、この程度の浅い理解で満足しておいた方がむしろ総体的要点を見失わずに済むような気がします。

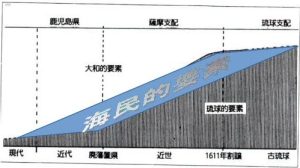

その代わりに本稿で一気にゴールを構想するのは、「みやきせん」文化の圏域です。

「みやきせん」海民圏の存在形態

最初に触れておくべきなのは、この類似イメージは一種の「ブーム」と連動しているという点です。2027年完成予定の「北山文化圏センター」は、現・村役場前(仲宗根)の村有地約23千㎡を沖縄振興開発金融公庫の支援のもとで進める本格的開発のコア。現在既に相当進んでいる、海外観光客の北部直接流入を本格化させるため、

だから、要するに、このイメージを援用する場合、注意が必要です。具体的には、本当にそれが純・人文学的な実証を経たものかどうか、慎重に処理していく必要があります。ーーそういう意味でやや醒めた立場を採るため、「みやきせん」海人圏という語を使い続けていこうと思います。

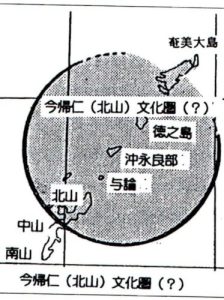

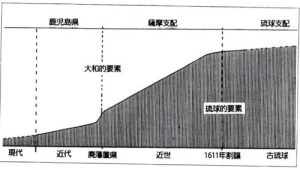

寡黙庵さんの北山文化圏は、今帰仁博物館掲示のそれとほぼ同じです。多分、後者が前者を援用し、それが「北山文化圏センター」でいう「文化圏」として政経界にも気に入られつつあるのだと思われます。

1990年頃から「北山文化圏」を歴史・シニグ・地名・神アサギ・墓などを手がかりに主張のしてきました。与論島から喜界島まで琉球国の統治の範疇に入ります。「海東諸国紀」(1471年)の琉球国の図に、奄美の島々は「琉球国に属す」とあります。

文化圏と捉えたのは、系統図や血筋では限界に気づかされます。そのため、与論島以北に遺っている琉球的な事柄は1609年以前の古琉球の姿だと見ることができます。まずは、沖縄の歴史の三山の時代「北山」が手掛かりとなりました。当初、山原とは?という命題に突き当りました。山原の領域の議論がありました。それが言語の北部と中部との境界線。勅物からみた山原となると読谷山がから北側となる。その境界線は、様々だということに気付かされました。様々な調査をしてきましたが、今日の山原の祭祀とイノシシに関わる部分について報告したいと思います。『琉球国由来記』(1713年)に編纂された記録があります。その中に「神アシアゲ」があります。すると、神あしあげのある地域は、どうも「やんばる」の領域にあり、それは三山の北山の領域と重なることがわかりました。北山の時代と言えば、与論・沖之良久部・徳之島、奄美大島は途中まで、喜界島もその範疇に入れてもいいのではないかと考えました。神アシアゲは奄美大島の南側加慶呂麻島まで確実に入ります。〔後掲寡黙庵/2022年4月 2022.4.1〕

北山文化圏の設定アプローチ批判

前記の観点から、北山文化圏の設定を批判してみます。

この設定の立脚点として、「歴史・シニグ・地名・神アサギ・墓」の5指標が挙げられています。

「歴史」とは琉球王国の北側被侵略領域、地名とは北山とか山原とかの中山=首里王朝側に立った呼称のことでしょうか?

「神アサギ」は上記のような、神ハサギ(上記引用では伊平屋島の神アシアゲも含む。)と呼ばれる呼称のもののことでしょう。「墓」は多分、喜界島編で触れたヤバヤ(風葬墓)のことだと思われます。

小野の見解を受けた三島格(1969)は、沖永良部島の古墓を考古学的に分類し、当該地のトゥールと呼ばれる古墓は隆起珊瑚礁の崖面を横穴式に掘り込んだもので、入り口と奥壁の長さが同じ(=入り口を作らない)ものをトゥール型(図2-3)、入り口が狭いものをモーヤ型(図2-4)に分類した。前者については、小野によるモーヤのように入り口を板戸で閉塞する仕様ではなくそれが解放される構造的な相違点から、トゥール型はモーヤ型に先行する型式とした。ただし、ヤバヤの特徴は構造的にモーヤからは直接導き難いことから、時間的な後出を認めながらも系譜は異なるとする。なお、奄美大島では平石を塚状に積んだ積石墓(図2-5)、徳之島では石灰岩の切り石を組んだ墓(図2-6)をモーヤと呼んでいる。いずれも海岸付近の平地に構築され、石積みによって墓室空間が設けられるもので、小野が検討した岸壁を掘り込む喜界島のモーヤとは立地および墓室空間の構築方法が異なる。ヤバヤに類似する石囲い墓は徳之島にも分布し、手々集落の例は按司墓と呼ばれている(図2-7)〔後掲新里(再掲)〕

モーヤ型と、これに先行すると想定されるトゥール型が、正確にはあるとみられています。「似たような民俗」と漠然と思われてはいるけれど、琉球島弧がライン状なので新旧の点は入り交ざり一般的な系譜を読みにくい。

残るシヌグは、知りませんでした。起源や意味はまるで分からないけれど、「琉球の古歌にも多くシヌグがみられる」から古いものと言われています〔島袋源七 著「山原の土俗」、池田彌三郎他編 編『日本民俗誌大系』 第1巻、角川書店、1974年←wiki/シヌグ〕。うち本島国頭・安田(あだ)のそれは国の重要無形民俗文化財に指定。

毎年旧暦7月の最初の亥(い)の日から2日間行われ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

シヌグは、無病息災や五穀豊穣を祈願する行事で、隔年で「ウフ(大)シヌグ」と「シヌグンクヮー(小)」が開催されます。

シヌグンクヮーは、海神(女性)をメインにした行事で「ヤマシシトエー(イノシシ捕り)」と「ユートエー(魚捕り)」で豊年を祈願します。

ウフシヌグの主な行事は「ヤマヌブイ(山登り)」。メーバ(集落の西)、ササ(集落の北)、ヤマナス(集落の南)の3ヶ所の山に入った男たちが、つる草や草木を身に付けて神となって下山します。集落で神として迎えられ、人々を草木ではたいて邪気を払います。〔後掲たびらい〕

wiki及びコトバンク〔/シヌグ しぬぐ→日本大百科全書(ニッポニカ) 「しぬぐ」〕がシヌグ(場所によりシニグ)を行う土地として挙げるのは以下11か所。

(本島山原) 国頭村安田・辺土・安波

(本島北部離島)伊是名島(伊是名村)

(本島本部) 本部町具志堅・崎本部・渡久地

(本島ほか北部)久志村汀間

(本島南部) 久高島

集落の行事中最も大掛かりな行事〔前掲コトバンク〕として実施される与論・沖永良部のそれは「いきんとう」と呼ばれるほか、沖永良部の場合は「シニグドー」と称するシヌグ専用の祭事地が置かれます。また、久高島で例があるのは、単に古くは琉球一帯で行われていたとも思われます。 ※久高島関係神事祭祀用語集「シーグ:本島辺りのシヌグと同語と思われ虫払いの儀礼」〔後掲安泉ほか〕

つまり、一口にシヌグと言っても非常にガラパゴス化が進んでいる。かつ、それが「北山文化圏」想定域に収まるかどうかは、怪しいと感じます。ーーというのは、シヌグが時点として拘っているらしい時点が「亥の日」であることは、ヤマトに広がる謎の習俗「亥の子」(いのこ≒しぬぐ)との緩やかな共通根を感じるからです。(年に一度、山から降りてくる荒ぶる神、というイメージは、年にその日だけ悪行が許され、他の日に存する秩序が壊される、という内地の「亥の子」価値観に低通します。)

客観的に見て、「歴史・シニグ・地名・神アサギ・墓」5指標で北山文化圏が定義又は特定できるという手ごたえが感じられません。どの指標でも、先の本島山原~奄美大島南部というエリアが明確には浮かんで来ないのみならず、内部でのガラパゴス化が相当進んでいて、同一文化圏としての求心力を既に失っていると思われるのです。

アプローチとして言い換えると、「北山文化圏」という答えがまずあって、それに無理に血肉を付けようとしている感じです。なぜそれが答え「でなければならない」のかと言えば、それがイデオロギー的に首里=琉球王国的でもヤマト的でもない地域でなければならないから、というドグマに拘泥しているからだと思います。歴史的に気持ちは分かる気もしますが、知的作業としてはこれに囚われない意識を持たないとタダでさえ朧な像にバイアスがかかってしまいます。

本稿で仮想する「みやきせん」海民圏

現実の琉球島弧の時空に存在したのは、先述のような求心性の無さ、言い換えれば非権力性から推測するに、「

それは、中国・朝鮮・日本、後代には琉球といった陸上国家間の「国境」ベルト地域です。この四政治勢力が、たまたま、何れかが何れかを完全征服して文化的に消滅させることがなかったために、「国境域」はある程度固定され、かつそこが完全に相互を隔てるほどではない適度な障壁性を持つ海域であったために、文化的なカメレオン状態の、どちらでもあり得るしどちらでも構わないような「流動域」が形成されたわけです。

「北山文化圏」イメージに対する批判点の二つ目は、ここです。即ち、その領域の人々は、

挑発的に換言するなら、沖縄又は奄美ナショナリズムの色彩を帯びた論述では、「みやきせん」海民圏は把握できません。

※続日本紀「球美」来貢記事:714(和銅7)年12月と翌715(霊亀元)年正月の推定国名

※※中山世鑑:南宋・景定5(1264)年入貢国名

(再掲)このエリアに、漂到琉球国記や今昔物語が記したと思われる中世「琉球」=台湾を加えた島孤全海域を「みやきせん」海域と捉えるべきだと、現在は考えます。この海域は、中山王権と敵対又は並立するものではありません。後進・沖縄本島の中山王権、さらには陸上勢力としての北山より前にあった、海民のクニです。

「歴史・シニグ・地名・神アサギ・墓」の5指標に映る「琉球でも大和でもない文化相」の数々は、だから、間文化圏で様々に行われた創造の「波紋」が幾つも同心円を描いている──という状況だと考えます。(多分、「夜光貝文化圏」など先史代に想定される「文化」も同様です。)

それは、例えば現代の食文化、特に創造性という意味でボーダーめいた空間である韓国や香港の都市文化を想像すればイメージしやすい。炸醤麺の辛味調味料がコチュジャンに置き換えられチャジャンミョン 짜장면과 になり、インドカリーのスパイスに清湯(牛肉スープ)を融合させて香港カレーが生まれるのです。恐らく、シヌグもある時期に「流行」として海民域に伝わり、奄美海域の各所に根付き、かつ西日本にも定着し、伝授先の人々が様々に熱狂して根付いていったものでしょう。

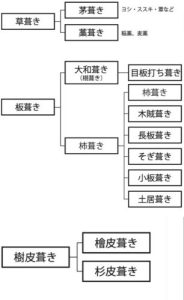

(民俗基礎知識)いつか役立つ茅葺きの種類のお勉強

ワシは一応、地理研究会の出身でそういうハンドブックも読んでたような微かな記憶があるんだけど、全然忘れてるので──一緒に勉強しませんか?

崎山ハサギの屋根は、古い真茅を断腸の思いで竹茅に変えた、というお話をいたしました。その真茅の件からです。

要するに、植物系屋根素材は葉・(木材)板・(樹)皮の三つに大別されます。うち最も素朴で加工要らず、ために歴史も古いと思われるのが、葉を用いるもの。

茅(かや)と呼ばれるチガヤ、スゲ、ススキなどや、稲藁(いなわら)、麦藁(むぎわら)を使用した草葺きの屋根は、茅葺き屋根(かやぶき)や藁葺き屋根(わらぶきやね)と呼ばれます。茅や藁などのイネ科の茎は内部が空洞となっていて空気を貯めることで保温性や断熱性に優れています。また自然素材のため役目を終えたものは最終的に肥料として利用できました。また植物系屋根は大掛かりな道具が必要なく、また地元の材料が使われるため環境にも優しい材料ですが、茅葺き屋根は建築基準法上、都市計画区域の屋根材は防火材料とする規定や、茅を育て収穫する茅場(かやば)の減少、職人の減少で少なくなっています。茅葺き屋根は茅の根元を下に向けて葺く真葺き(まふき)という方法が葺かれます。これは根元を上に向けて葺く逆葺きより耐久性は高いのですが、棟近くで勾配が緩くなるため雨仕舞いの工夫が必要です。〔後掲カワカミ〕

何と。あれは最後は肥料になるんですね。

あと、「茅」というのは植物の名前じゃないらしい。茅葺に使う素材の総称です。ただ、狭義のチガヤ(千萱、茅、白茅、茅萱、Imperata cylindrica∶単子葉植物イネ科チガヤ属)を指す用方もあるのが面倒ですけど──建築素材として「茅」字を用いる場合は、要するに、何でもいいから茅葺きの素材にする身近な葉っぱ、という意味です。

あれ?では竹葺はどこへ行った?と探しますと、板葺きの九州・沖縄バリエーションとして竹葺があるみたい。──九州より東のヤマトでは、室町期に変わり種として流行した※以外はなぜかメジャーには用いられておらず、理由はよく分かりませんでした。

※京都・高台寺の茶室(傘亭・時雨亭)に竹材が多用された例あり〔後掲田村 46枚目、p57〕

板葺き(いたぶき)は木の板で葺く屋根のことで木端板(こばいた)と呼ばれる板が用いられます。材料はヒノキ、スギ、クリなどが使われますが、耐久性が 10年程度と低く、定期的な葺き替えが必要です。九州地方には竹を半分に割って使う竹葺きの屋根もあります。薄い板を何枚も重ねて葺く方法を総称して杮葺き(こけらぶき)といい、厚みにより板の厚みが3mm 程度のものを杮葺き、4〜6mm程度を木賊葺き(とくさぶき)、10mm程度の栩葺(とちぶき)と呼びます。栩葺(とちぶき)は大和葺き(やまとぶき)とも呼ばれます。厚めの大きな板を使ったものに石置板葺き屋根があります。これは板を押さえるために石を屋根の上に置くもので、地域により特徴が出ます。〔後掲カワカミ〕

板葺きは、板の厚みによって三別され、うち最も薄いのが杮葺き(こけらぶき)。竹葺はこれに含まれます。

ではそれがどんなものかと言うと──九州沖縄のものはヒットがなかなかありませんでした。代わりに画像があったのが、下記のラオスの例。

今帰仁では、泣く泣く竹葺にした訳なのであまり威張って画像アップする感覚がないのかもしれないけれど──竹葺は、これはこれで九州以南の広い地域で用いられている様式なのかもしれません。これについてまとめた論文など研究を見つけることができませんでしたけども。

〉〉〉〉〉参考資料

URL:https://ohtakey.jimdofree.com/%E6%B0%91-%E4%BF%97-%E5%AD%A6/%E4%BA%A5%E3%81%AE%E5%AD%90%E8%A1%8C%E4%BA%8B/

沖縄振興開発金融公庫/今帰仁村と沖縄公庫が助言業務協定を締結 | ニュースリリース

URL:https://www.okinawakouko.go.jp/newsrelease/1731053598/

沖永良部島観光サイト おきのえらぶ島の旅/大城のシニグドー

URL=https://okinoerabujima.info/spot/1249

鹿児島&沖縄マングローブ探検/Jininsagawa ジニンサ川 〈じにんさがわ〉

URL:https://www.manglobal.or.jp/okinawahonto/jininsagawa/

寡黙庵

/2022年4月 URL:https://yannaki.com/html/2022nen4gatu.html

/今帰仁の神アサギ

URL:https://yannaki.com/html/10naasagi.html

/山原の神アサギ

URL:https://yannaki.com/html/nakijinasagi.html

カワカミ ユキヲ/茅葺き屋根こそが古民家のイメージ

URL:https://note.com/kominkanist/n/n9ce70f538a9a

ZIPANG-3 TOKIO 2020 ~ 世界文化遺産 今帰仁城跡 ~「ぬーんねしが 今帰仁村19の集落と祭り(4)」

2019.07.07 21:56

URL:https://search.yahoo.co.jp/amp/s/amp.amebaownd.com/posts/6564987%3Fusqp%3Dmq331AQGsAEggAID

たびらい/安田のシヌグ(あだのしぬぐ)ヤンバルの地に約400年続く伝統行事

国頭村|【更新日】2025年7月13日

URL=https://www.tabirai.net/localinfo/article/article-48145/

田村雅紀 2023「連載 建材への道のり vol.16 竹材編」『建材試験情報』 2023 9・10月号

URL:https://www.jtccm.or.jp/sites/default/files/2025-01/%E7%94%B0%E6%9D%91%E5%85%88%E7%94%9F_%E9%80%A3%E8%BC%89%E8%A8%98%E4%BA%8B.pdf#page=48

中川政七商店の読みもの/今、茅葺き屋根は世界のトレンドに。職人・相良育弥が伝える「茅葺きの魅力」

URL:https://story.nakagawa-masashichi.jp/107591

今帰仁商工会

/今帰仁御神肖像画 募集要項(平13,2001)

URL:https://www.nakijin.or.jp/oshirase/bosyu/youkou.htm

/今帰仁御神(なきじんうかみ)について

URL:https://www.nakijin.or.jp/oshirase/bosyu/ukami.htm

/今帰仁御神肖像画大賞

URL:https://www.nakijin.or.jp/syouzouga/syouzou/pages/P1010008.htm

/今帰仁御神肖像画 出品作品ギャラリー 1~20

URL:https://www.nakijin.or.jp/syouzouga/syouzou.htm

今帰仁村

/今帰仁村19の集落

URL:https://www.nakijin.jp/pagtop/rekishi/shuraku/index.html

/玉城(たましろ)

URL:https://www.nakijin.jp/pagtop/rekishi/shuraku/800.html

/仲宗根(なかそね)

URL:https://www.nakijin.jp/pagtop/rekishi/shuraku/801.html

/崎山(さきやま)

URL:https://www.nakijin.jp/pagtop/rekishi/shuraku/805.html

(にいざ)新里亮人「奄美諸島の古墓―その系統分類に関する試論」宮城弘樹ほか『葬墓制からみた琉球史』研究論文集 p69,2025

※沖縄国際大学学術成果リポジトリ URL:https://x.gd/A1sqL (短縮)

みんなで楽笑サバイバル 2015/竹葺きの屋根

URL:https://comalis.exblog.jp/23783476/

Monumento(モニュメント)/今帰仁村指定文化財( 有形民俗文化財 )崎山の神ハサギ

URL:https://ja.monumen.to/spots/15729

(やすも)監修:安泉正祥 編集:西銘政秀「久高島関係神事祭祀用語集」 URL=https://x.gd/273sI (短縮)