※原句∶七月の電柱がざらついてゐる 開成

|

あかん61枚 撮っとる……えっと ……三章に分けて お届けします。 幸せな彷徨日でした。 |

支出1300/収入1250

▼13.0[363]

/負債 50

[前日累計]

利益 -/負債 214

九月十九日(一祝)

0700ミスリ(宿前ベーグル)

黒糖ベーグル210

1355レストランハワイ

Aランチ750

1553宮里そば

ソーキそば400

[前日日計]

支出1300/収入1250

▼13.0[363]

/負債 50

[前日累計]

利益 -/負債 214

九月二十日(二休)

目録

みいち 三日目

ミスリのベーグルは残念ながら……低醗酵臭がむおんと来るユダヤタイプからはやや遠い。

アメリカンテイストかというと……かなり独自路線。

でもこの黒糖は!独自なりに完成度が高い。黒パンでも黒糖食パンでもない,ここでしか食べれない黒糖ブレッドを作ってしまってます。

燕還り来てガジマンドの中

〇823、ホテル前。我部祖河食堂の道を北へ。

膝の回復は上々。昨夜何度か内出血部の……多分、血が抜ける痛みがあった。左腕はまだ少しジュクジュクしてる。

空には未だ、黒雲も残る。けれど晴れ間が大半。風も収まっとります。

──ありゃ?いきなり道を間違えたらしい。──凸凹旅行的にはなかなかに吉兆。戻ってR84へ。森のガラス館。こっちです、間違いない。

へえ!ここにエンダーあるんだ!──この

0838、為又(びまた)を直進。

GM.(経路)∶名護〜玉城公民館

〇848、中山交差点。

ここから──R72へ、今日は右折か。

〇850、今帰仁村へ入りました。

帰ってきました。

本日は、あまり観光情報に左右されず、今帰仁村の集落を出来るだけ多く当たりながら、自分のアンテナに触れる場所に長居する、という方法で進んでみます。

呉我山交差点右折、0855。

R123へ。

呉我山共同売店からポップスが流れてきます。

面白い集落です。データは後掲しますけど、古くもあり新しくもある。

地理院地図に掲載される「ガジマンド」という謎の地名(地点?)も、付記しておきます。語感そのものが違和感の塊でしかない名称です。※周辺画像は〔後掲オキナワンロード〕も参照

谷あいのような道。

呉我山の不思議なのは、こうした、一見何にも利用しにくそうな土地なのに、戦後の一時期には栄えた、という点です。

余った土地がここしかなかった、ということがあるでしょうか?

R505に出て左折。0903。

「侘助」矢印に沿って右折、脇道へ。──と謎のメモを残してました。後の調べでは……侘助は「アグー専門店和風喫茶」なお店だそうです。

日照。

0907、三叉路を右へ。湧川。

公民館横にバイクを停めました。

──後で地理院地図を見ると、まさに「ガジマンド」真っ只中でした。

この地形は──何と言えば良いのでしょう?

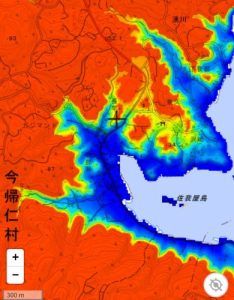

山あいの狭間の中ほどに高地が突出した、ボコボコの地形に集落がまばらに散らばってます。北東の谷を筆頭に、交わる谷は深く大地を穿ってる。

公民館裏に秋水は滲み出す

──実際、通り過ぎた時も、こうして高台から見下ろした時も、山あいの一軒家が散在してるに過ぎないような見かけです。野に埋伏してるような集落。

0910。手前西隣の高みが神アサギでしょうか?

〔日本名〕湧川公民館

〔沖縄名〕(わくがわ)?

〔米軍名〕-

登って右側にスペース。毛アシビなどのための空間でしょうか。

コンクリート製の祠の背後には森。

本物です。知らんけど、本物を感じます。

内部には三つ拝壇。ゴザを敷いた上に、左と中はお膳、右は木製の膳。

供えはきちんとしてある。そこから一段高い場所に香炉。手前にそれぞれ、右から塩の皿、米の皿、酒のガラスコップ。

祠背後には……シーソーとすべり台??老朽化して、最近遊具の安全うんたら喧しいから撤去してある、という感じ。

公民館裏へ少し歩いてみると──共同の井戸らしいコンクリート施設。そこに水がこんこんと湧いています。0926。

秋の蛇 塊まる瀬戸内 散る今帰仁

〇934、くろちゃん先のワルミ入口・バス停のT字路から、矢印が「運天港」と指す道へ。

0938、十字路。交通安全ロボに再会。直進。

〇942「ポモドーロ」矢印しかないT字路。ポモドーロは知らんけど、ここで左折。

これはまた──広々とした集落配置です。塊村が基本イメージの瀬戸内人にとって、今帰仁らしいこの散村〔後掲ちとにとせ〕の風景は衝撃的です。

牛は啼くイビがあっけらかんとして

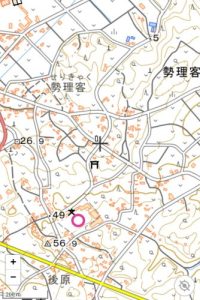

勢理客公民館。0949。

路肩にバイクを停めます。

後方、いずこかで牛が啼きます。

〔日本名〕勢理客公民館・天底小学校跡

〔沖縄名〕(せりきゃく)?

〔米軍名〕-

左手の階段7段を上がると、神アサギ。

やはり遊具(ブランコ)がある。コンクリートの方形の祠のがらんどうに、コンクリートブロックの香炉一つ。

供物なし。

後方に樹木。

小さなイビを成していると見ていいでしょう。凄まじくアッケラカンとしてます。──後から思うと、本島東岸のテラや喜界島のムヤ(散骨場)に似た虚無感。

唸るような蝉の声。

天底小創立百周年記念

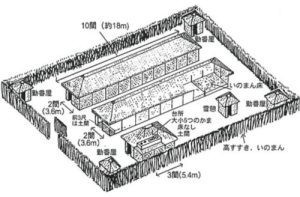

此処から小さな尾根状に……と言っても5mほどですけど、公民館裏の岩場に高みが続いてます。これもミニチュアの、いわば箱庭のような御嶽を成していると感じます。

──とサラリとメモしてるけど……御嶽の箱庭?そんなモデルが琉球文化圏にあったっけ?

道路側に樹木に隠れるように「天底小学校発祥之地」碑。

裏には「明治21年5月22日開校 昭和63年5月22日建立 天底小学校創立百周年記念事業期成会」とある。

え?天底?──と当時はかなり混乱しました。なぜ南隣の集落の小学校がここで、それを百年後にわざわざ記念するのか分からなかったのです。巻末参照。

R505に戻る。1007。

バス停・山岳。右折北行。

1015。やはり目当ての昼メシ「いち藤」はお休み。橋を過ぎAcoopの前を左折。この辺りにちょっとだけ盛り場っぽい町並みがあります。

登ると高台に集落。これが玉城らしい。R72に出て右折、すぐ左折──玉城公民館前停車。

■地名レポ:呉我山がグガーンナトゥだった春

通りがかっただけ、かつ通り過ぎただけ、しかも単純に古いわけでもない集落ですけど──今帰仁らしい「訳の分からなさ」は超一級、ということが後で調べて分かりました。

第2次大戦後~現在の今帰仁(なきじん)村の字名。方言ではグガヤマという。沖縄本島北部,本部(もとぶ)半島の基部に位置し,大井川上流域に当たる。山に囲まれた内陸の字である。もとは今帰仁村玉城(たましろ)・天底(あめそこ)・湧川の各一部。大正9年頃行政区となったが,昭和15年までの「県統計書」には見えず,地籍字になったのは第2次大戦後のことと思われる。古くは羽地間切呉我村のあった所で,古呉我,呉我越地,呉我の古拝(ふるうがみ)などの地名が残っている。(続)〔角川日本地名大辞典/呉我山【ごがやま】〕

「古呉我」「呉我の古拝」などは、古集落であることを匂わせます。にも関わらず「玉城・天底・湧川の各一部」だというのは、要するに、中世(グスク・北山時代)には存在したけれど、近世(首里王権時代)には消えた、という可能性が考えられる地域名なのです。

けれど、現代に復活した理由は、維新時と戦後の流入によるらしく、中世とはまた別の事情があるようです。──この部分は、彼らがなぜこの谷間を選択したのか、想像を絶します。

呉我山は山手にあり、寄留人の多い字(アザ)である。パインやミカンの栽培が盛んである。〔後掲今帰仁村/呉我山〕

次によると、パインが主流だったのは日本復帰以前。復帰後は柑橘に転進してます。顧客の嗜好に合わせて、でしょうか?

(続)第2次大戦後は,パイナップル栽培が一大ブームとなり,多くの山林が開墾され,パイナップル加工工場が設置されるに至った。しかし,価格の暴落があって,昭和47年の復帰以降は,耕作放棄地や果樹(温州ミカン・タンカンなど)への切換地が増大している。屋取を起源とするため,御嶽はない。近年守護神として玉城の神から分祀し,呉我山神社としたが,全体では拝んでいない。小規模な集落が散在し,先祖の出身地とのつながりが依然として強く残っている。小学校区についても,まだ天底小学校区と湧川小学校区が混合している。昭和54年の農用地面積8,631aうち畑地1,183a・樹園地7,448a(農業センサス)。〔角川日本地名大辞典/呉我山【ごがやま】〕

後半によると、御嶽がなく、集落「全体」で拝む場所もなく、「先祖の出身地とのつながりが依然として強く残」る、つまり集落としてのロイヤリティは低い。

さて、先述の「古呉我」「呉我の古拝」地名から自然に考えると、「呉我」という土地が先行して存在した、と考えるべきです。角川には、臨海地域として記述されたものがありました。

方言ではグガーという。沖縄本島北部の西海岸,本部(もとぶ)半島基部に位置し,羽地内海に臨む。奈佐田川下流域の沖積原と丘陵地からなり,羽地内海沿いの海岸低地にウプシマ(大島)・インガニク(西兼久)の集落が立地。地名は,今帰仁(なきじん)村の呉我山からの移動村落であることによるか。奈佐田川河口(羽地大川旧河口)のグガーンナトゥ(呉我湊)は,かつての要津の1つで,山原(やんばる)船の出入りでにぎわった。河口の幅は約80mで,昭和2年呉我橋が架橋されるまで,渡し船で連絡していた。呉我湊は,古くは古我知(こがち)港と称したという(南島風土記)。〔角川日本地名大辞典/呉我【ごが】〕

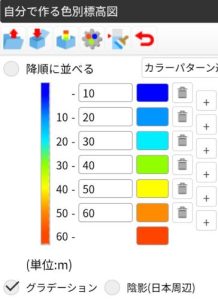

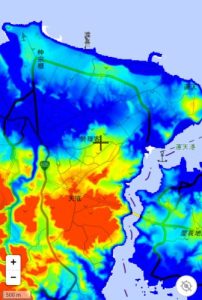

何と「グガーンナトゥ」(呉我湊)と呼ばれる港が存在したというのです。試みに、地理院地図の「自分で作る色別標高図」を次の設定で作ってみると──

要するに5m程度の堆積以前には、港が存在した可能性はあり得ます。不思議なのは、それ以降、永く羽地内海の港としてここが使われた形跡がないことです。現代には湧川マリーナ(→GM.)はあるんですけどヨットの港で、そこから想像すると山原船が入ってきていたようにはとても思えないのですけど──。

■地名レポ:湧川は新しく古く雛びて栄え

何と、伝えによると──蔡温の山林政策による人工村でした。

王府時代~明治41年の村名。国頭【くにがみ】方今帰仁【なきじん】間切のうち。乾隆元年(1736)蔡温の山林政策により,山間部にあった羽地間切呉我村・桃原【とうばる】村・我部【がぶ】村・松田村・振慶名【ぶりきな】村を移し,同3年跡地の山林監守を目的として湧川村を創建(球陽尚敬王24年条・26年条)。しかし,咸豊8年(1858)山林憔悴により,我部り山1万坪が,4年間開地作職御免となった(地方経済史料9)。(続)〔角川日本地名大辞典/湧川〕

上記では、税法上の特別地域だった点に触れてますけど、下記では風水上も計画的で、かつ御嶽がなく、ノロも他から来ていたという宗教性の薄さ、様々な要素が、近世人工集落・湧川の像を補強してくれます。──実感的には程よい村で、とてもそういう人工を感じはしなかったんですけど……。

(続)集落の中核は,湧川の御嶽の南に開けたムラウチ(村内)である。この集落の南に,テテ(父の意か)と呼ばれる平地畑があり,御嶽の下にはムラガーと呼ばれる湧水があって,集落形成には絶好の地であった。ムラウチ東南の羽地内海に浮かぶやがんな島は,墓地になっていて,ムラウチとの位置関係が風水学の方位原則にのっとっている。このことからも,集落の形成が計画的なものであったことを思わせる。「由来記」に拝所などは見えないが,現在ウプユミの行事は,勢理客【せりきやく】ノロによって,上運天・運天とともに行われる。湧川村が,かつて天底【あめそこ】地内南西のアタガーという土地にあって,勢理客ノロに属していたという伝承を裏付けている。(続)〔角川日本地名大辞典/湧川〕

琉球処分後の士族の流入が激しく、何と南部の地域名を冠した集落が乱立したようです。これに県行政側の開発も加わり、要するに明治の開発ラッシュかあった模様。

(続)明治12年沖縄県,同29年国頭郡に所属。廃藩置県と前後して,禄を失った首里・那覇【なは】の士族の国頭地方への移住・帰農が多くなり,湧川村でも海岸にタクシ(沢岻),山地にヘーバル(南風原)・スイヌピジ(首里原)などの集落が形成された。またそれ以前にも住宅のあったシタカブ(下我部,シチャカブともいう)・カニク(兼久)の開発も,明治29年の奈良原県知事の杣山開墾政策の影響を受けて進展した。カーソーガーラが羽地内海に注ぐ小湾状の地に形成されたアタグァーという港からは,山原【やんばる】船によって薪・炭・塩などが出荷された。港周辺にはハーソー(川竿,カーソーともいう)の小市街地ができ,山地にはガジマンドー(我謝満堂)といった集落ができた。〔角川日本地名大辞典/湧川〕

アタグァーという港?音からして、多分一つ前の引用で湧川村が元あった天底地内南西の「アタガー」(→当該引用部)の地名を移入したものです。

その港が、明治後期になって栄えたというのは──どういう事態なのでしょう?

後掲追跡アマミキヨによると、この時に訪れた公民館の前に新◯家という個人宅があり、今帰仁上りの巡礼はここの祭壇を拝みに来る、とあります。こちらの祭壇には天帝子・天女神から続く長大な家系図が掲げられるとも。

またもう一点、寡黙庵さん(/山原の神アサギ)は、湧川の神アサギについて、他集落のそれと類似するけれども、神体が火神(三つの石)である点と、特に「奥間アサギ」という呼称を持つことから、「よほどのこと」があって旧家・奥間家の屋敷跡(殿地)が拝まれるようになった例で、今帰仁の他集落の小字に対照的な神アサギ(ハサギ)とは異なる、と考えておられました。

初っ端ながら、今帰仁集落中で最も分からない「異端」の集落にぶち当たってしまったようです。この訪問時、あるいは資料収集上、ワシは何か致命的な見落としをしてる気がするんですけど──ホントに分からないのでモヤモヤ感のみを記しておきます。

■地名レポ:天底森 若鷹駆けよ大八州

天底は、天文学用語で天頂の反対点。観測者の真下の空の1点、つまり観測者が地球に立ったとき、足裏の接する方向を真っ直ぐ指した先の点。語源はアラビア語で、ندير (nadeer)または نظير (nathir)〔wiki/天底〕。

それとは全く関係なしに、この地名がなぜあり得たのか、まずそこが巨大な謎です。

方言ではアミース・アミースクという。沖縄本島北部,本部(もとぶ)半島東北部の大井川中流右岸で,運天水道を隔てて屋我地島に対する。今帰仁(なきじん)城の落武者豆按司と,その長男伊豆味下庫理が,伊豆味(いずみ)の内原に開いた大島の集落から始まったといわれる(伊豆味誌)。集落の西にはアミスガー(湧水)があって,県天然記念物のシマチスジノリ(淡水紅藻)が保護されている。〔角川日本地名大辞典/天底〕

「伊豆味」は八重岳山頂北東2kmほどの山麓。伊豆味そばなる大人気店があるらしいけど、原付ではかなりキツそう……。

北山の落ち武者かどうかはともかく、一旦はそうした山中に逃げ込んだ一族が、再び山を降りて開いた集落のようです。

「アミスガー」については拝所の項の図参照。

王府時代~明治41年の村名。国頭【くにがみ】方,はじめ今帰仁間切,のち本部間切,康煕58年(1719)からは今帰仁間切のうち。「高究帳」では今帰仁間切あめそこ村と見え,高頭21石余うち田13石余・畑8石余にすぎず,山林が大部分を占める小村であった。康煕58年本部間切のうちにあった集落を,今帰仁間切のうちに移した(球陽尚敬王7年条)。この時移動した先は,勢理客【せりきやく】村の水田地帯であったと思われる大井川沿いの低地や,湧水下の谷などであった。(続)(略)明治12年沖縄県,同29年国頭郡に所属。明治21年今帰仁間切の仲宗根村から東の地区を学区とする天底尋常小学校が兼次の今帰仁尋常小学校から独立,同29年現在地へ新築・移転した。(略)同41年今帰仁村の字となる。〔角川日本地名大辞典/天底(近世)〕

1719(尚敬王7)年、勢理客村の「水田地帯であったと思われる大井川沿いの低地」に移った、というのは、前歴からして好条件過ぎます。侵略的な行動か、あるいは何か政治的な背景がありそうです。

下記のノロ祭祀からしても、宗教的な独立性は強い。しかも、旧所在地・伊豆味と御嶽を一にしているというのです。

ウプユミを祝う天底ノロのこえ

(続)今帰仁間切への移動直前の「由来記」によれば,拝所は別々だが伊豆味・天底2か村の御嶽として中森があり,天底ノロの祭祀。天底ノロは,伊豆味村・嘉津宇村の祭祀も司り,第2次大戦後まで続いた。今帰仁間切再編入後も,ウプユミの行事は勢理客ノロには属さず,独自に行った。近世末期からは山林の開墾も増え,運天水道に面する台地上に屋取のワルミ集落が形成された。〔角川日本地名大辞典/天底(近世)〕

もう付いていけてませんけど──ウプユミという北部では極めて重要な来訪神歓迎祭を、独自実施する力がある。

・別名「ワラビミチ」。本島南部では「ウフユミ」とも。

・旧暦7月実施の祭祀。海の彼方から訪れて島に海の幸や山の幸を授け、繁栄や平和をもたらす神様を丁重に迎える趣旨とされる。〔後掲アッチャーアッチャー〕

あと「屋取」というのは、近代の開拓ムーブメントによる新設村落のことでした(後掲メモ参照)。天底集団は、明治に入って山林の他、現在橋の名前にもなってるワルミに進出して耕地を有するに至ってます。これは大層「侵略的」な行動にも見えます。

天底の主要な拝所はすべてムラウチの南側にある通称クシムイという社に所在する。オミヤ、アサギ、ヌンドウンチ(ノロ殿内)、ニガミヤー(根神屋)がそれらである。オミヤはとりわけ古老達の間ではウタキ(御獄)と呼ばれたりもする。ヌンドゥンチはアラグシヤー(新城家)の娘が祁るものとされ、その娘はヌルと呼ばれる。このヌルは本部町の伊豆味をも祭祁範域とし、カニヌル(兼ねノロ)とも称される。(続)〔後掲今帰仁村教委、12枚目p6〕

この辺りの記述を繰り返し読むんですけど──全く理解できません。

下記天然記念物「シマチスジノリ」は紅藻の種類で、一般には識名園の育徳泉が最大の生息地とされます。

その種を宿すような三つの古井戸に、最初の寄留数軒が咬牙切歯し踏みとどまった光景が伝承され続けていることは、全く分かりませんけど強烈な光陰を放ちます。

(続) 天底には主に祈願の対象となっている3つの井泉がある。アサギのすぐ傍らにある井泉は普通ウブガーと称される。古老によればカーグヮーとも言い、集落で一番古い井戸であり、天底に最初に寄留した5~6軒が共同で使用したものという。クシムイの北側にはアミスガーとイキガカーがある。アミスガーはその用途からウブガーであるとも言い、産湯に使うウブミジ(産水)や正月のミーミジ(新しい水)を汲んだ井泉とされる。アミスガーには昭和30年に天然記念物指定を受けたシマチスジノリが生息する。天底の年中行事を記すと、旧暦1月1日(テイタチウガン)、2月のウマチー、3月のウチマチ、4月タキヌウガン、5月のウマチー、6月のサーザーウェー、7月のワラビミチ、8月のシバシウガン、アラダムトウ、10月のヒーマチヌウガン等がある(萩尾1982)。

他方、天底の方々からの聞き取り調査によって「この土地は別名按司屋敷とも呼ばれ、地元の名士が住んだ場所」と伝えられていることを確認することができた。天底後原遺跡の傍にも小さな洞には中南部あたりから毎年拝みに来る方がいるという(ママ)。〔後掲今帰仁村教委、12枚目p6〕

MEMO∶発見された新民俗用語「屋取」

近世末期から近代にかけて沖縄の農村の人々は貧しかった。しかし、近代化の過程で貧しさを克服したケースがあった。今から半世紀以上前に、伊波普猷は、「沖縄本島を巡視したことのある人は、農村が衰頽しつつあるに反し屋取と称する新部落の発展しつつあることに、気が付いたであろう」と述べて、屋取の経済的展開に注目している [伊波 1975(1926):267]。私が調査 した沖縄島南部においても、イリチリ(住み込みの働き手)として農村生活を始めた移住1世の孫が、イリチリを雇うほど経済的に豊かになった例がある。〔後掲玉城〕

マイナーではあるけれど、沖縄伝統集落としての「ムラ」に対する「屋取」(ハルヤー)は、近代沖縄のかなり大きな部分を占めることが指摘されてます。

個人的には、特に名護から本部半島の各集落史を見る中に、近世の大開拓の勇姿をまま見、圧倒されてきました。あれらは単に個人的ヒーローによるものではなく、一つのウチナワン・ムーブメントだった、という確証を得た気がしてます。

屋取とは、首里・那覇の無禄士族を中心とする人々 2)が、沖縄島各地の農村地域に移住して形成した新しい〈部落〉3)である。近世以前に起源を遡るシマ・ムラ 4)の人々を「地人(ジーンチュ)」と呼ぶの に対して、屋取の人々は、新参の移住者を意味する「居住人(チュジューニン)」と称される [仲吉 1928:452]。 田里友哲は、「約600の村落のうち138が屋取起源の字である」と指摘している[田里 1983b :730]5) 。また、沖縄島北部の〈部落〉を網羅的に調査した津波高志らの研究[津波 1982]によると、北部地域の全156〈部落〉のうち40が屋取であり、63〈部落〉がその内部に屋取を含んでいる 6)。〔後掲玉城〕

田里友哲 1983b 「屋取集落」『沖縄大百科事典』p.730、731、沖縄

タイムス社

津波高志(他)1982 『沖縄国頭の村落 (上)(下)』新星図書

2 )「無禄士族を中心とする人々」としたのは、K屋取の人口の約半数が旧百姓層で占められているからである。K屋取以外にも、百姓層が移住・定着して形成 した集落を屋取と呼ぶケースが沖縄島北部に存在することが報告されている [中鉢 2001 :30−31]。 沖縄島北部のケースもK屋取のケースも、百姓層の 移住が近世にまで遡ることが注目される。この事実は、従来の屋取やシマ・ム ラのイメージに対して重要な問題を 提起する。これについては別稿で論じる。

※中鉢良護 2001 「山」『名護市史・本編 9 民俗 1 自然の文化誌』名護市史編さん委員会 (編)、pp.1−58、名護市役所

3 )〈部落〉は地域的コミュニティとして一般的に使われるを指す民俗概念用語である。

4 )シマ・ムラは近世以前に遡る〈部落〉である。その多くが近世の行政単位 「村」と重なる。

5 )この指摘は、1958年の田里の調査に基づいている [田里 1983a]。この研究は、沖縄島全域に広がる屋取を網羅的に捉えた労作であるが、村落統計としては注意を要する。田里が「屋取集落から発展した行政村落」に数えている138の「村落」中には、字でないもの や旧士族層の〈部落〉でないものも含まれている。例えば、本稿で対象とするK屋取を「屋取起源の字」としているが、田里の調査時点(1958年)では字ではなかった。

6 )津波高志は、「村落」を 「ムラ村落」と「ハルヤー村落」に区分し 、両者を含む「村落」を「ムラ・ハルヤー村落」としている。「ハルヤー」とは屋取の別名である。この分類からいえば、 「ハルヤー村落」は、かつてそれを包摂していた「ムラ村落」から分離・独立したものでありハルヤー村落」は 、現在も 「ムラ・ハルヤー」が「ムラ村落」に属している状態を指したものである。津波が分類した40の「ハルヤー村落 (屋取)」は、民俗的認識に従って村落を捉えたものである。

田里・津波のカウントは恐るべき数字です。上記の

全沖縄138/600 =23%

北部 103(40+63)/156=66%

という比は、数え方(屋取内包集落の数え方)にもよるけれど、北部の方が多い、というレベルではありません。北部の集落は屋取がメジャーである、ということです。

沖縄本島北部とは、単なる伝統集落の集合体ではないことになります。そこは、2/3が近世のフロンティアとしての流入にルーツを持つのです。

補論:天底小学校が運天番所にあった一年間

さて、何を言っても本編では天底には訪問しておらず、訪れたのは北隣の勢理客だったわけです。その勢理客公民館にあった天底小学校の創始銘は、現在も同小学校HPで裏取りできます。

明治21年5月22日

今帰仁小学校より分離独立して天底尋常小学校と称す新校舎落成まで勢理客村事務所を借家する。

児童40人、就学歩合5.28%〔後掲天底小学校〕

ただし天底集団全体と同じく、天底小学校は波乱の校史を辿ります。その初手として、校舎新設から7年にして全壊。この翌年に再建した校舎の場所が現在地(→今帰仁村天底420)。

明治28年3月17日 校舎全焼し、借り校舎を建てたが同年7月1日の暴風のため全倒す。運天番所(今帰仁間切番所)に借家。

明治29年4月1日 現校地1棟133、5坪を新築し、ここに移転する。

児童362人、職員6人、就学歩合32、8%〔後掲天底小学校〕

つまり天底小学校校舎は

①勢理客村事務所 ③運天番所

▼ ▼

(正規)

②(明21-)旧校地 ④(明29-)現校地

と変遷してます。明治後半になぜそんなに壊れ易かったのか、旧校地はどこだったのかは不明。

さてさて、本稿内で勢理客公民館に見た百年記念は、同小学校HPでも触れられており、時間軸や内容は間違いありません。

昭和 63年 5月22日 百周年記念 天底小学校発祥の地碑除幕式、記念碑除幕式。〔後掲天底小学校〕

即ち百周年碑の設置年は昭和63年=1988年に確定できますから、同碑が記念対象とする年は

1988年-100年=1888年=明治21年

つまり、百周年碑があった場所は明21∶勢理客村事務所の位置と推定されます。天底小学校の前身、当時今帰仁小学校から分離したばかりの天底尋常小学校が新校舎落成まで借家して入居し、第一期生徒の就学が始まった北隣の村の建物に、ワシはこの日訪れたのでした。

ただもう一つ分からないのは──天底の悲願だったと思われる小学校誘致時に、なぜわざわざそれを北隣の勢理客内に建てたか、です。前記宗教施設との位置関係は下記のような形で、天底側の精神的エリアからも大きくはみ出した位置なのです。

MEMO∶運天番所が天底の小学校

ところでお気付きになられましたでしょうか?波乱の校史を辿っと天底小学校が明治28(1895)年に全壊した際、校舎を「

明治時代に「番所」は無いだろ?と思ったら、下記「寡黙庵」さん(/今帰仁村運天)は、明治30年頃まで俗称・運天番所が今帰仁間切のコア施設だったと解釈されてます。

1609年には薩摩軍の琉球侵攻の時の沖縄本島への足掛かりとなった場所です。運天港の出口に古宇利島があり、近世中頃(1730年以降)から今帰仁間切の地頭代のお抱えの島となります。古宇利島は運天港と対になる役割を果たしています。今帰仁間切が1666年に今帰仁間切を分割し、伊野波(本部)間切を創設した後、今帰仁間切の番所(明治30年頃から役場)が置かれます。〔後掲寡黙庵/今帰仁村運天〕

1665年に第二監守時代の監守が首里に引き上げると、翌年に今帰仁間切は今帰仁と伊野波(本部)の二つの間切に分割され、ほぼ現在の規模となりました。

今帰仁間切の番所(後に役場と改称)は運天港に所在し、大正5年に仲宗根に移転しました。間切には地頭代をはじめ総耕作当や夫地頭や首里大屋子や掟などの役職がありました。間切の長は、地頭代、間切長、さらに村長へと改称され現在に至っています。〔後掲今帰仁村/村の概要〕

現在の仲宗根へ村役場が置かれるのは、1916年になってから、という点は確からしいですから──

1908(明治40)年 島嶼町村制により今帰仁村となる

1916(大正5)年 役場が運天港から現在の仲宗根に移る〔wiki/今帰仁村〕

即ち、運天番所=今帰仁間切番所で、数年かもしれないけれど一定期間、そこに今帰仁村役場も置かれていたことになります。──換言すると、運天→仲宗根の役場移転は、村制導入を期に行われたのではありません。では、何が背景なのか?

運天番所の設置年は不明ですけど、前掲引用中の近世中頃(1730年代?)から古宇利島が今帰仁間切の地頭代領だった(→前掲)ことからすると、遅くともこの時代には設置されていたと見るのが自然でしょう。すると、1916年の役所移動は約二百年ぶりに運天が今帰仁間切(村)のコアから脱落した大事件だったことになるのではないでしょうか?

大正代に、なぜ運天は村役場所在地でなくなったのでしょう?現在、そのことが運天の観光情報などでもあまり語られないのは、なぜでしょう?

運天港には今帰仁間切の番所が置かれ、行政の中心となった場所である。番所(役場)は大正5年まで運天にあったのを仲宗根に移動した。今帰仁の行政の中心は運天から仲宗根へと移った。また、かつての運天港は運天新港(浮田港)や古宇利大橋の開通でフェリーの発着場としての機能は失ってしまった。しかし、今帰仁廻り(神拝)で訪れる人々の姿が見られた。そこには琉球(沖縄)の秘められた歴史があり、肌で感じ取ることができる港である。〔後掲寡黙庵/今帰仁村運天〕

なお、この番所は今の運天港、古宇利架橋前の古宇利フェリー発着場、フェリー前のクンジャー浜にあったといいます。

運天のムラウチ集落には今帰仁間切(後の村)の番所(役場)跡がある。平成17年まで古宇利島へのフェリー発着港であった。近世には穀物などの積み出し港で、上納物の集積場であったコバテイシが一本残っている。〔今帰仁村 運天森園地案内板〕

後掲日本財団図書館によると、1741年に奄美大島に漂着した唐船が、修理のため翌年運天に回送された際、53名の唐人が二ヶ月間、この運天番所屋敷内に収容されたと記録されてるそうです(出典不詳)。

この際、蔡温ら首里王府トップから次のように下された厳命が、史料として残っているそうです(残念ながらやはり出典不詳)。──要するに、薩摩の実質占領が清朝中央に漏れることを極度に機密化してます。

覚

一、唐人の囲いに近寄ってはならない

一、女性は近くを通ってはならない

一、大和年号や大和人の名字や京銭(寛永通宝)や斗マスなどを、唐人に見せてはならない。

附、ここではどんなお金を使っているのかと尋ねられたら、鳩目銭を使っていると答えること

一、村の中で大和歌を歌ってはならない

一、唐人の滞在中、薩摩の掲示板を立ててはならない

一、勤番の家、並びに村中の民家は火の用心を、特別念入りに行うこと

右の通達について固く申し付ける

正月廿八日〔後掲日本財団図書館〕

最後に、天底小学校の校歌をご紹介しておきます。この3・4番は、描写の空気以外に根拠はないけれど──戦前とかに1・2番だったのが、不穏当と見られて番ズレさせられたものではないでしょうか?──4番の最後では大八洲「日本制服」まで目論んでます。

3

鎮西八郎 為朝の

軍をよせし 運天に

夜明けの鼓 鳴りわたる

たてよたてたて 勇ましく

ふるいおこさん 自治のその

ああ我等が 自治のその

4

天底森の 若たかよ

東の空は 明けそめぬ

光の道を求めつつ

猛くおおしく 健やかに

いざかけやらん 大八州

ああわれらは 希望の子〔後掲天底小学校/校歌〕

■地名レポ:そこはなぜ勢理客なのですか?

方言ではジッチャクという。沖縄本島中部,安謝川右岸に位置する。小湾川と安謝川に挟まれた低い海岸台地と海岸低地を含み,集落は両河川間の台地に立地する。〔角川日本地名大辞典/勢理客【せりきゃく】〕

素直に読むと、沖縄本島ではかなり好立地だと思えます。10m単位の標高で色分けしてみると次のような位置です。台地部だけれど山あいではなく、農地として優れています。

ここから一口に要件づけはしにくいけれど、今帰仁では稀有な稲作の発達したエリアだったようです。

今帰仁にある勢理客に垂る稲穂

王府時代~明治41年の村名。国頭【くにがみ】方今帰仁【なきじん】間切のうち。「高究帳」に,ぜつかく村と見え,高頭176石余うち田99石余・畑76石余で,今帰仁間切のうちでは珍しく,田の石高が多い。康煕58年(1719)天底【あめそこ】村の集落が本部間切のうちから今帰仁間切のうちに移ったが(球陽尚敬王7年条),この時天底村になったのは,勢理客村の水田地帯であったと思われる大井川沿いの低地や,湧水下の谷などであった。雍正8年(1730)村の地頭代・夫地頭らが与志古土川の水を引き,旱魃の被害を受けていた真喜屋原(仲宗根村か)の高500石の水田を潤した(球陽尚敬王18年条)。〔角川日本地名大辞典/勢理客【せりきゃく】(国頭)〕

先の天底項でも推測した「天底の侵略性」は、1719(康煕58)年の天底の今帰仁入りに係る上記引用でも露わになってます。どうもこの時、勢理客の農業適地をゴッソリ天底が「占拠」したようなのです。──なぜそんなに両者の「戦力」差があったのか、その点は全く不透明です。

咸豊8年(1858)山敷憔悴により,あふんたう山1万2,000坪が,4年間開地作職御免となった(地方経済史料9)。勢理客に伝承される「家造りのオモイ」に,材料となる竹材を取り出す場所として「あふぬ(奥武)山」が見える(ウムイ199/歌謡大成I)。〔角川日本地名大辞典/勢理客【せりきゃく】(国頭)〕

「家造りのオモイ」というのは分かりませんけど、まあ古建築法でしょう。その木材搬出元の山が決まっているというのは、勢理客が古集落であることを意味します。それにその山の名「あふぬ(奥武)山」は多分、沖縄人の聖視の対象です。

いずれも沖縄県にある島である。かつて死者を弔った場所であったと云われており、いずれも崇められている。

かつての沖縄では、人が死ぬと海岸のすぐ沖の小さな島に船で遺体を運んで、洞窟へと安置する葬送の習慣があった。洞窟の中が黄色い光に満たされていたことから、この島を「青(オウ)の島」(黄色のことを「青」とよぶ場合があった)とよんでいたとされ、そこから「奥武(オウ)の島」と書かれるようになったとされる。〔後掲谷川、p161-162〕

勢理客の宗教的伝統もまた、相当に分厚いようです。

「由来記」に御嶽の記載はないが,島センコノロ火の神・神アシャギは島センコノロの祭祀。島センコノロは,上運天・運天の神アシャギの祭祀も管掌した。勢理客ノロ家は湧川から移転してきたといわれ,現在も湧川を加えてウプユミの行事が行われている。明治12年沖縄県,同29年国頭郡に所属。戸数・人口は,明治13年126・600(男325・女275),同36年138・808(男412・女396)うち士族16・113。〔角川日本地名大辞典/勢理客【せりきゃく】(国頭)〕

どうも全島的に勢理客ノロの霊力の強さは知られているらしい。先述した「あまくれおろちへ」の対大和兵への呪詛を行った主体が、勢理客ノロです。

(再掲)

せりかくののろの

あけしのののろの

あまくれおろちへ

よるいぬらちへ

うむてんつけて

こみなとつけて

かつおうたけさがる

あまくれおろちへ

よるいぬらちへ

やまとのいくさ

やしろのいくさ

〔おもろさうし第14巻。※文意(推定):今帰仁勢理客の神女アケシノが、本部半島嘉津宇岳から通り雨を降らせて鎧を濡らし、運天小港に到着した日本の軍勢に(撤退させるための)士気を下げる呪いをかけたもの〕

「強くて弱い」不思議な土地です。多分、今帰仁でも希有な古集落なのに、山奥から来襲した天底に度々侵され、北からの大和の軍兵を呪いつつ、その来襲にも恐らく度々晒され、それでも

もう一つ不思議なのは、勢理客という難読漢字の土地が、沖縄には複数あることです。

今帰仁にはない二つの勢理客は

本島中央部の住民にとっては、普通に勢理客というと浦添の地名を指すようです。

中頭【なかがみ】方浦添【うらそえ】間切のうち。「高究帳」では,ぜっかく村と見え,高頭92石余うち田43石余・畑49石余。小湾川に架かる勢理客橋は,古くから石橋であったようで,康煕18年(1679)に修理されたが,同30年に洪水で大破したため,大改修工事が行われた(勢理客橋碑文)。乾隆6年(1741)には再び洪水で大破したため,同8年に改修工事が行われた(重修勢理客橋碑記)。冠船渡来の際は,島津の在番奉行らが城間【ぐすくま】村に移ったため,勢理客村内には小屋を置き,昼夜中国人の出入りを見張る番人が詰めていた(支那冊封使来琉諸記/浦添市史2)。御嶽にコバ森,殿に勢理客殿があり,中西ノロの祭祀(由来記)。樋川とも呼ばれる勢理客泉がある(旧記)。〔角川日本地名大辞典/勢理客【せりきゃく】(浦添)〕

〔第二勢理客〕浦添 及び狩俣説

浦添・勢理客を「じっちゃく」と読むのは、狭母音化という、言語学的には合理的な変換みたいです。

琉球方言を研究する琉球大学(沖縄県西原町)の狩俣繁久教授に解説してもらった。

諸説あるが、まずは豊見城市の「保栄茂=びん」。かつて呼ばれていた「ぼえも」を漢字で表記した。沖縄では二重母音の「oe」や「oi」が「i」に変わることが多く、「ぼえ」は「び」に変化。語尾の「も」は、「あれもこれも」が「ありんくりん」になるように「ん」に変わる。こうして「ぼえも」が「びん」になった。

本土方言と琉球方言を区別する最大の特徴は母音の「o」が「u」に、「e」が「i」に変化する「狭(せま)母音化」だ。浦添市の「勢理客=じっちゃく」は、もともとの「ぜりきゃく」の「ぜ」が「じ」に変わった理由をこれで説明できる。「おきなわ」が「うちなー」になるように「き」が「ち」に変化し「じりちゃく」に。さらに「り」が詰まる音「っ」に変わった。

語頭に「勢」が使われているため、「e」が「i」に変わる前に漢字が当てられたと推測できる。地名表記は歴史言語学的にも興味深い。〔後掲日本経済新聞〕

ただこの狩俣説だと、勢理客の読みは北部の「せりきゃく」が本来で、その沖縄訛りが「じっちゃく」ということになります。

とすると──北部は言語学的に沖縄訛りが薄い、刺激的な言い方をすると「大和訛りが強い」ということになるのでしょうか?大和兵を呪詛する勢理客ノロの里は、言語学的には大和に近しい、という可能性があるのです。

さて、そういう意味でもっと興味深いのは、第三の勢理客、伊是名島・勢理客です。ここは第二尚氏初代・尚円出身地、かつ第一尚氏祖・佐銘川大主(出身は伊平屋島)の城が伝わる場所です。

〔第三勢理客〕伊是名島

国頭【くにがみ】方,はじめ伊是名島,のち伊平屋島のうち。「高究帳」では伊是名島せづかく村と見え,高頭173石余うち田145石余・畑28石余。「由来記」には伊平屋島勢理客村と記す。乾隆57年(1792)勢理客村新城筑登之は,21年間も耕作当の職にあって,33反余の苗代田に水を引き,植樹を行い土帝君を石造りに改め,さらに村有船の建造や,窮民を救済したことによって褒賞された(球陽尚穆王41年条)。道光28年(1848)貢租の未進米70石余・夫銭5,000貫文余があったが,前夫地頭らが荒田を開き下知に努めたとして褒賞されている(球陽尚泰王元年条)。〔角川日本地名大辞典/勢理客【せりきゃく】(伊是名島)〕

とても褒賞してもらい易い島……という訳じゃないでしょう。首里王府か地方機関(奥間番所?)かへの顔が利いたのでしょうか?

では、勢理客の霊力はというと、今帰仁・勢理客に匹敵するほど強く、多分島を代表する伊是名ノロによる国王守護の祈祷が行われるほか、「国営祈願所」(公儀祈願所)が存在したそうです。──この公儀祈願所は、後掲隣島の一カ所を除き他でヒットがありません。八重山の美崎御嶽が、蔵元(琉球王府の地方政庁)の管理下に置かれたため公儀御嶽(くぎおん)と呼んだ例があるので〔後掲沖縄てくてく歩記〕、ローカルな権威付けにそうした呼称が用いられたのでしょうか。

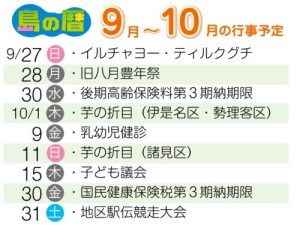

十人のノロが唱えてゐるミセセル

公儀祈願所にマウノヲヒヤ火の神,島中拝所にタノカミ嶽御イビ(ソノヒヤブ)・大山御イビ(イシュマンセヂアラ森)がある(由来記)。タノカミ嶽御イビは,毎年12月に伊是名ノロをはじめとする10人の神女が参籠して,国王および王家の無病息災の加護を祈願するミセセルに,たのかみ・そのひやぶと見えている(ミセセル11/歌謡大成Ⅰ)。旧暦8月に当地の神アシャギで行われるイルチャヨーの儀礼で謡われる「イルチャヨーのちらし」には聖地西森が見えるが比定地未詳(ウムイ353/同前)。明治12年沖縄県,同29年島尻郡に所属。同31年9月砂糖樽検査所設置(県史16)。戸数・人口は,明治13年104・711(男369・女342),同36年119・777(男395・女382)うち士族1・9。〔角川日本地名大辞典/勢理客【せりきゃく】(伊是名島)〕

「ミセセル」は、狭義には雨乞い歌の形式・種類。ただ広義には、神託の形式を指すようです。古くは土木工事の祝賀儀礼で歌い、城などに魔除けを念じ込めたとの説のあります〔後掲福〕。

雨乞いの時の唱えことばや歌謡として、沖縄本島にはオモロ、ウムイ、オタカベ、ミセセル、クェーナがあり、宮古諸島ではニィリがある。八重山諸島ではニガイフチィ(願口)またはカンフチィ(神口)と称されるものと雨乞い歌がある。〔後掲山里〕

実際のミセセルのデータをまとめているものは少ないけれど、題名としては次のようなリストが見つかりました。──もちろん全然分かりません。雨の種類と多分乞う強さによって様々に取り揃えてるものみたいです。

ミセセル

№/歌名(地域) ※出典・重複番号略

1 右同時[大雨乞之時]みすづろ

4 罕に旱の時雨請の事<伊是名城の川さらい雨請の時みせせる>

5 雨なかく降給はさる時、田の上そのひやふのおいへの御前に一夜籠ゐる時みせゝる

6 (雨なかく降給はさる時)山より出て浜にてのみせせる(伊平屋島伊是名)

14 伊是名城の上に有之、井川さらい、雨乞の時、みせゞる(伊平屋島伊是名村)琉球国由来記

15 雨長々不降時、田の神、そのひやぶの御いべの、御前に、一夜籠時のみせゞる(伊平屋島伊是名村)

16 右同時[雨長々不降時]、山より出、浜にて雨乞のみせぜる(伊平屋島伊是名村)

〔後掲つくばレポジトリ〕

唐までを漕いでゆく腕イルチャヨー

同じく、勢理客には、他に隣島のもう一カ所でしか行われない「イルチャヨー」という独自性の高い祭があります。

沖縄県内では伊是名島の勢理客(せりきゃく)集落と伊平屋の野甫島(のほじま)でしか行われていない航海の安全を祈願する秘祭。(略)

もともとは琉球王国時代、中国への進貢船の船員は伊是名出身者が多く、船員たちの安全航海を祈願したのが始まりだといわれています。勢理客集落内にあるアサギと呼ばれる神様を招いて祭祀を行う場所で、円陣を組んで鼓を鳴らして神降ろしの歌を歌いながら祈りを捧げたあと、ミルク(弥勒)が出てきて住民と一緒に踊ってユガフ(世果報)を願います。〔後掲たびらい〕

勢理客に、かどうかは分からないけれど、進貢船員に伊是名島人が多く、勢理客がその安全祈祷の霊場として機能してきたようなのです。

勢理客の踊る一夜はティルクグチ

実は、伊是名・勢理客の最古の歌は、ミセセルでもイルチャヨー祭のそれでもありません。この集落には、「沖縄ではおそらく伊是名、伊平屋だけ」〔後掲島の風〕に残るティルクグチという古謡があり、村の無形民俗文化財に指定されているけれど──決して死んだ文化財じゃなく、旧暦8月11日の豊年祭の夜、今も一同で歌いながら踊るものらしい。

歌詞は、豊作の祈りと感謝を神様に捧げるものといい、勢理客のティルクグチの画像を見ると、公民館らしい場所で踊っておられました。

ティルクグチは一晩中歌い踊る「村ごと神がかり」だったものもあり、遅くとも13世紀には行われたと伝わるけれど、沖縄本島では廃れ、今は伊是名・伊平屋のみで踊られているとのこと〔後掲伊是名村/尚円金丸と巡る〕。

八重山にも残り、首里王府から異端視されたらしきイルチャヨー(イルキア)、本島中部の「テラ」に通ずる音の秘祭ティルクグチ──これらの片鱗からは、まるで日本古代史での大和に対する出雲のような、「いわゆる琉球以前」の琉球の存在が、まことに朧に浮かんできます。

またその「プレ琉球」とは、境界文化という意味で大和(西九州?)の色彩をいくらかなりとも帯びていた可能性がある訳で、これも沖縄本島の陸人の国としての「後・琉球」に比べ、純・海人の国では自然な姿と捉えられます。

さて、伊是名島が観光的に売り出そうとしている第二尚氏初代・尚円王との繋がりで言うと、この人は伊是名島東岸の諸見の北に住み、島で一番賑わう西岸の勢理客の女の元に通っていた情景が古謡に謳われてます。

尚円王は青年期まで、首見邑((しゅみむら)現在の伊是名村字諸見)の「首見の比屋」の庇護を受けていたと言われ、住まいが首見の比屋宅の北(にし)の方角にあることから、「北の松金(にしぬまちがに)」と呼ばれたそうであります。

その頃、勢理客邑(じっちゃくむら(勢理客区))は島一番の華国と讃えられ、夜ごと若者達が集まる華やかな邑でありました。当時、通水(かいみじ)は、勢理客邑に通う唯一の山道で、大木が鬱蒼と生い茂り、昼間でも暗く、大変寂しく険しい山道でありました。北の松金は、その険しくて、寂しい通水の山道を愛馬にまたがり、恋人逢いたさに勢理客邑(勢理客区)へ通ったと伝えられています。

寂しさ、切ない熱い思いを詠った「通水の山や 一人越てしらぬ 乗馬と鞍と 主と三人」(通水の山は一人で越えても、誰も知る人はいない。知っているのは、乗馬と鞍と主人である自分の三人だけだ)という歌が、今に歌い継がれている、琉球古典音楽の「通水節」であります。〔後掲パブリックコンサルタンツ〕

補論∶夏の野甫島に井戸掘る五人組

イルチャヨーが伊是名島以外で行われている場所として先述引用にあった伊平屋島隣接の野甫島は、実は、先述した伊是名島・勢理客と並び公儀祈願所が存在する場所です。

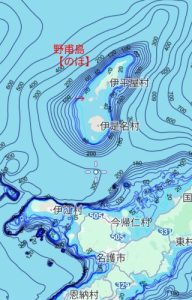

方言ではヌーフという。伊平屋(いへや)島の南西海上約500m,野甫島の全域を占める。地名は,ヌーグニ(野国),すなわち野原ばかりの島であることにちなむといわれる。古くはグーサンナ森・メーダキ原・ウンナ原に集落が形成され,そこが元島と伝える。沖縄考古編年前Ⅳ期のウンナ原貝塚,後期のグーサンナ森遺跡がある。〔角川日本地名大辞典/野甫【のほ】〕

伊平屋島の南西延長、伊是名島と間の平面陥没面が海上に少し出ている部分、という体ではありますけど、両島の周囲を囲む深海域には直接接していて、多分潮流も複雑。瀬戸内海の能島(→GM.)を連想させる位置です。

1848(道光28)年には実際に外国船の到来があったといいます。──なぜかこの件は、下記同様「外国船」としか記されず、何国人がなぜ到来したのか書かれたものが見当たりません。

国頭【くにがみ】方伊平屋島のうち。「高究帳」では野保島と見え,畑のみ26石余。道光28年(1848)野甫村・島尻村の沖に外国船が到来,村民は牛・羊・豚などを贈り,謝礼として遠目鏡・剃刀を受けた(球陽尚泰王元年条)。かつては,井泉は,集落から約半里離れたところにしかなく不便であったが,咸豊年間(1851~61)の初め,伊平屋島の地頭代名嘉親雲上と村民4人が各銅銭1,000貫文を発し,村内に井泉を開いたという(球陽尚泰王7年条)。公儀祈願所に野保ノヲヒヤ火の神・野甫ノロ火の神・大山御イビ(セロマン)・アフリ嶽御イビ(アフリ森)・銘賀瀬嶽御イビ(コシアテ森)がある(由来記)。(続)〔角川日本地名大辞典/野甫村(近世)〕

最後の、伊平屋島の有志5人が各1,000貫文を出し野甫村内に井泉を開いた、というのもよく考えたら面白い。道光代当時、伊平屋と野甫は別の集落だったのですから、いかに金持ちでも隣村のために井戸は掘りません。彼らが私貿易で儲けていて、商売相手の外国船とかから野甫での飲水補給の要望が出ていたなら、5人組にとって隣村での井戸掘りは有効な投資たり得たでしょう。

補論@∶野甫-伊平屋間の海底と「大船出入りなし」

新発見の目白押しの水中考古学は、従来から水中遺物の出ていた野甫西海岸〔後掲沖縄県立埋蔵文化財センター 238枚目 p229〕とは別に、2017年までに野甫東海岸、伊平屋島から見ると野甫への島弧ライン沿いに水中出土品を見出しています。

5 野甫島北海岸遺物散布地

伊平屋村野甫 (野甫島) 北東側の海岸~潮間帯に所在する。 以前伊平屋村教育委員会が実施した分布調査では同島南西側海岸で遺物を確認しているが (伊平屋村教委2000)、 本遺跡は今回新たに発見された。

今回の調査では、 合計17点の遺物 (中国産青磁2・青花9、 沖縄産施釉陶器1・無釉陶器1、 産地不明陶器2、自然石1、貝類1)を回収した(沖縄県埋文2010)。これらは一部に15世紀代の資料が含まれるものの、 大半は近世に位置づけられる。

ちなみに本遺跡は、1649 (尚質2・慶安2)年 作成の『正保国絵図』(琉球国絵図史料集編集委員会ほか1992) に港として記載された場所ではない。 しかし、同絵図の陸域に集落が表現されていることから、 本遺跡は当該集落用の港として機能していたと想定される。〔後掲沖縄県立埋蔵文化財センター 169枚目 p160〕

ただ野甫東海岸が「当該集落用の港として機能」していたとしても、それが即座に「私貿易」を指すかどうかは確定的ではありません。正保国絵図は、江戸幕

府が1644(正保元)年に全国に発した製作指示による成果物をまとめた絵図ですけど、陸地の領土を四兄弟の「征服」初期まで削られた薩摩藩は意図的に保有インフラを過小申告した可能性が指摘されてます。

正保の琉球国絵図3鋪で文字情報のある港湾73件のうち、ほとんどが「船かゝり不成」「不自由」「大船出入りなし」になっている。逆に、船の出入りが「自由」とされるのは奄美大島の焼内港、運天港、那覇港(内港)、久米島の兼城港、西表島の外離港の5港にすぎない。ただし、これら5港についても港への進入路付近に浅瀬などの難所があって直線的な航路になっていない。つまり、正保の琉球国絵図において琉球各地の港湾情報は、全体的に船舶が利用しにくいものであるとして表現されているのである。〔後掲黒嶋、p8〕

従って、この「幕府申告」から漏れていたから私貿易だったとは確定できないんですけど──少なくとも那覇ほか5港に匹敵するメジャー港ではなかったのてしょう。

明治14〜35年頃には、伊平屋の小学校にサバニで通学する小学生の姿が見られたそうです。

(続)明治12年沖縄県,同29年島尻郡に所属。村学校はハンタ毛にあったが,明治14年からは伊平屋島の島尻簡易小学校にサバニで通学した。同36年野甫分教場設置。戸数・人口は,明治13年47・251(男131・女120),同36年49・323(男154・女169)うち士族1・4。〔角川日本地名大辞典/野甫村(近世)〕

〉〉〉〉〉参考資料

URL:https://plaza.rakuten.co.jp/gomachanoklnawa/diary/202203090001/?scid=wi_blg_amp_diary_next

(あめそ)今帰仁村立天底小学校学校/沿革

URL:https://amesoko-sho.nakijin.ed.jp/school/%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%b2%bf%e9%9d%a9/

伊是名村/広報誌 | 伊是名村ホームページ 2020年の広報いぜな 9月号 No.593

URL:https://vill.izena.okinawa.jp/sp/kouhou/dym:2020/

伊是名村文化遺産情報発信事業実行員会

(伊是名村教育委員会教育振興課内)/静かな祈りに満ちて|伊是名村の文化遺産|尚円金丸と巡る – 島の宝 伊是名村の史跡・文化財

URL:https://www.izena-story.com/heritage/chapter04.html

沖縄県立埋蔵文化財センター 平成29(2017)年「沖縄県の水中遺跡・沿岸遺跡 -沿岸地域遺跡分布調査報告- 」『沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書 第87集』

※全国文化財総覧 URL:https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/20463

沖縄てくてく歩記・87歳の雑録帳/美崎御嶽(みしゃぎおん)・公儀御嶽(くぎおん)と呼ばれ、八重山最高の神格を誇る御嶽である。

URL:https://okinawanouganju.seesaa.net/article/202206article_4.html

オキナワンロード/沖縄県道123号線

URL:http://okinawanroad.web.fc2.com/r123.html

寡黙庵: 沖縄の地域調査研究 yannaki/今帰仁村運天

URL:https://yannaki.com/html/unntenkou.html

/山原の神アサギ

URL:https://yannaki.com/html/nakijinasagi.html

黒嶋敏 2023年「正保琉球国絵図を読み解く」『琉球沖縄歴史』5巻 p.1-

※J-STAGE URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/ryuoki/5/0/5_1/_article/-char/ja

島の風/伊是名島のまつり

URL:https://www.shimanokaze2.com/fest

(しまの)合同会社 島の元気研究所/伊是名島とは

URL:https://www.shimanogenki.net/about-me

谷川健一「日本の神々」岩波書店,1999年 p161-162

玉城毅 2007「兄弟の結合と家計戦術 : 近代沖縄における屋取の展開と世帯

」『文化人類学』72巻 3号 p.326-344

※JSTAGE URL:https://x.gd/1mm1k (短縮)

たびらい/イルチャヨー祭り

URL:https://www.tabirai.net/s/sightseeing/column/0003119.aspx

ちとにとせ/地理|集落-村落

URL:https://chitonitose.com/geo/geo_lessons_village.html

追跡アマミキヨ 2023-02-12/グスクの時代〈2〉今帰仁村の天孫氏

URL:https://mintun.exblog.jp/241723141/

つくばレポジトリ/(論文不詳)/表③ 雨乞いの神歌

PDF URL:https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/9101/files/10.pdf

釣りナビくん(運営∶マリーンネットワークス株式会社) アプリ URL:https://tsurinavi-kun.com/

今帰仁村

/今帰仁村19の集落

URL:https://www.nakijin.jp/pagtop/rekishi/shuraku/index.html

/呉我山(ごがやま)

URL:https://www.nakijin.jp/pagtop/rekishi/shuraku/799.html

/勢理客(せりきゃく)

URL:https://www.nakijin.jp/pagtop/rekishi/shuraku/796.html

/湧川(わくがわ)

URL:https://www.nakijin.jp/pagtop/rekishi/shuraku/798.html

/村の概要

URL:https://www.nakijin.jp/pagtop/kakuka/somuka/3/5/6/618.html

今帰仁村教育委員会 2006年2月28日「今帰仁村文化財調査報告書第21集 天底後原遺跡」

※今帰仁村教育委員会 文化財調査報告書/今帰仁村 URL:https://www.nakijin.jp/pagtop/kakuka/kyoiku_iinkai/3/3/565.html

うち上記書PDF URL:https://www.nakijin.jp/material/files/group/39/21-1.pdf

日本経済新聞 2016年2月13日/保栄茂・勢理客… 読み方難しい地名、沖縄になぜ?

URL:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO96908810U6A200C1000000/

日本財団図書館(電子図書館) 山原の津(港)と山原船(なきじん研究)

URL:https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00396/contents/0004.htm

(ぱぶり)有限会社パブリックコンサルタンツ 1.「尚円王乗馬像」建立除幕式

PDF URL:https://www.pblc-c.com/img/0123.pdf

福寛美 2009∶高梨一美著『沖縄の「かみんちゅ」たち-女性祭司の世界』『法政大学沖縄文化研究所所報』65(2009.9)

URL:http://www.iwata-shoin.co.jp/shohyo/sho988.htm

山里純一 2015「八重山古謡にみる雨乞い思想」『地理歴史人類学論集』No.6 pp 3-25

※琉球大学学術リポジトリ URL:https://u-ryukyu.repo.nii.ac.jp/records/2008145

琉球新報 2014年12月21日「尚円王乗馬像」を建立 伊是名村、生誕600年で公園整備

URL:https://ryukyushimpo.jp/news/prentry-236278.html

I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.