縦断編

(本編)

目録

鳴滝の地蔵堂からムカデ道

さてと。

鳴滝の地蔵堂の西から登って行くルートを選んでたんだけど──これは……長崎でままある、迂闊に墓場ルートなんではないかい?

嫌々、セーフなルートらしい。

1545。必ずしも墓場ではなく、墓場の南淵ラインでした。道はゆっくりと湾曲、北へ向いてゆきます。

しかしまあ……傾斜が激しいこの辺りの家屋は、凄い入口構造になってます。長崎県の建築課さんは、とう融通を利かせてやりくりしてるんでしょう?

輝きと真っ暗がりの先帝祭

ad.鳴滝一丁目20のT字。

ここにも地蔵祠。道なりに右手、城の古址が遠望できます。お久しぶりです。1551。

1556、ad.23。

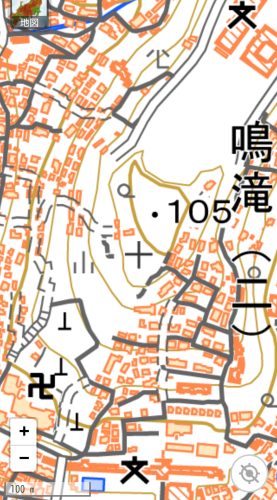

ここから見た城の古址は──北に高みを持つ地勢を露わにしてます。直線だとあと300mなんですけど……実行程はそうじゃないのは、今回は覚悟してます。

ad.28。左右分岐を撮影。1605。

右への平面路は日照に白く輝き、左下への階段はその陰に真っ暗がり、この明暗が長崎の景色です。

鳴滝川まで降りてまた天高し

東の高みを迂回するような等高線路が、のびやかに続きます。──ただ城の古址は、ここから谷をまたいだ隣山ですけど。

ad.30。家が絶えたぞ?1608。

ad.鳴滝三丁目1にあったの?

1610、三丁目7手前に山から降りてきた道が交わる。想定したT字ではないけれど……感じとしてはこの辺り、このまま進むと城の古址が遠ざかります。とにかく降りよう。

左折。

──を決めるに際し、しばらくたじろいだほど、ガッツリとした急階段です。勿体ないけど降りましょう。

あ、ここで出るのか、鳴滝川河畔。左折下流へ。

ad.鳴滝二丁目16。車道。この奥の階段を登って──城の古址と同平面の片淵中か。ふうう〜。1616。

おおっ?さっきの宅配便のオッサンにまた会った??ドッペンケッガーか?

でも、ここは……鳴滝町西部自治会掲示板脇のベンチでしばし休憩。

泣きながらちゃんぽん食うしかない空蝉

階段下ad.三丁目3。ツクツクボウシが鳴きまくっとる。

1619。ま……また分岐だとお?聞いてないぞ?左だろきっと?ad.3のまま。

1624上、つまり片淵中及び城の古址と同じ高台に出ました。南へ……おっとまず北のY字か。

ちなみに、本編では地勢を知るため意図的に大回りしてますけど、最寄りバス停・片渕三丁目は中学校西斜面下。

GM.では7分350mと出ますけど……多分本編後半同様の急傾斜の登りにはなります。(参照∶GM.行程 長崎駅〜片渕中)

リアルゴールドを、腰に手を当て一気飲み──しても休校日の周囲に人はない。

Y字から南行。1631。

片淵中の建物は近くから見ても──ホントに白壁土蔵でした。

ただこの校舎での授業も、あと10年と決定したらしい。

統合までのタイムスケジュール

2029年4月1日 (1)片淵中の場所で、桜馬場中と片淵中を統合(統合と同時に「新しい中学校名」に変更)

2029年4月以降 (2)桜馬場中跡地に新校舎を建設開始

2034年4月1日 (3)完成した新校舎で、(1)で統合した中学校と長崎中を統合〔後掲長崎市→同動画イメージ〕

道のどん詰まり。

ここまで来て、情報がガセだったら──もう泣きながらちゃんぽん食うしかないですけど──確かに左手に!階段が出現しました!

1640。

〔日本名〕長崎市片淵二丁目20

〔長崎名〕しろのこし

(城ノ越?同地名は長崎に幾つか例あり)

登山口の段からZ字に上へ

でもこの階段……短くね?

10mほどで途絶えてあとは藪。──今数えると13段。死刑台への階段と同じ数ですけど、当時は嬉しさでそれどころじゃなかったから良しとしよう。

いや?左手に階段が続いてる?

山道としては、左右どちらか。あえて藪を正面突破より、道通りな横に迂回して上が勝算高そうですけど──どちらだろう?

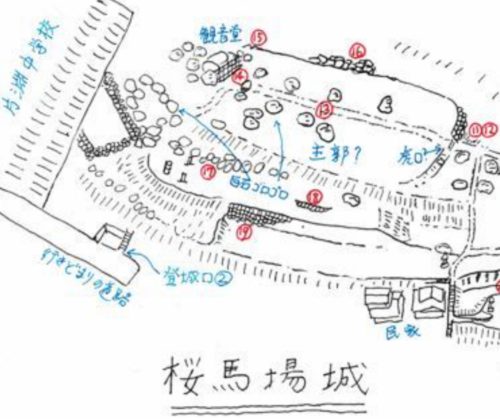

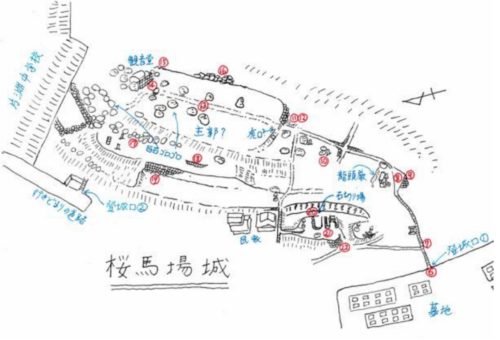

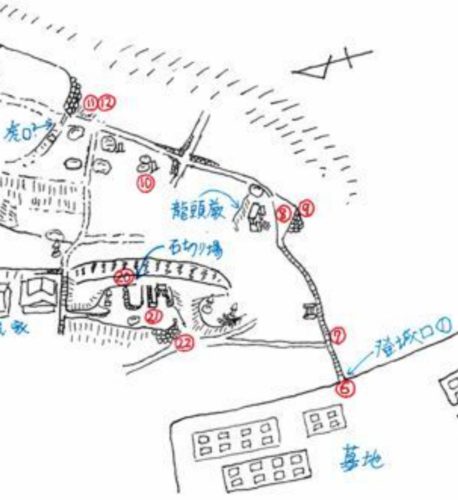

スマホの、今回はオフライン用にダウンロードしてきた「しんこう」さんの地図(上記四枚中右から二枚目∶西半分)を取り出し凝視。左(北)が高く崖めいてるのは前回も、今日の遠望でも、「しんこう」地図でも確認できます。右周りの方が地形に沿って登れる……ような気がしました。

右手へ。

程よく右手にスライドしたかな?と思えた辺りの、何となく野道らしい箇所から……東側高みへ。

なぜって?まあ、勘ですね。ははは。

お?石垣らしいものがある!1646。

石柱。

1647。

──これは記憶があるぞ。知らんけど……この右手から上で、いいんじゃね?知らんけど。

北側微かに校地が見えてる。これも記憶がある。学校方向じゃなく高み、つまり105mの最高部を目指さないと出れない、あるいは崖に落ちちゃうはずです。マジ知らんけど。

ドルメンや出でし浜ちゃん腹踊り

大石の並ぶ高み。1648。

これ……観音堂裏の最高所じゃね?何となく記憶と整合する、三つ石です。多分。

道が道らしくなってきた。

此処じゃあ!

1650、観音堂。左手に仏4。鉄柵で囲まれてます。これは間違えようがありません。こんな不気味な場所が二つあってたまるか、て感じ?

確証を得れたのは、祠内の「浜ちゃん腹踊り」壁文字を視認してからでした。

何度見ても──完全無欠に意味不明です。

観音堂の前は大石に囲まれた、ストーンサークルのような場所になってます。

何度目か繰り返し書いてる内容ですけど……沖縄の山中の御嶽に感覚が似てます。堂は南面。ここで船から見える灯火を焚いていたとも思えないし、北へ祈ったとも思えないけれど──城だったなら、この最高所は最終防衛拠点です。

ここに、なぜこの場所に観音堂なのでしょう?ホントにねえ。

1654、南へ。

退去、南行。

この南北路は、整備されている訳ではないけれど、まあ山道を歩き慣れてれば普通に辿れる野道です。

長崎の数多い地誌類に、城の古址、鶴山城、さらに龍頭巌については語られるけれど、明らかに「奥院」であるこの「ドルメン」に触れたものは個人記録しかありません。

多分、意図的に書かれない場所だと感じます。西九州から沖縄には、何となくそうなってる場所が存在する、と感じてます。

北にあるのを西山と苔の花

蜘蛛の巣が多い。

例によって拾った棒きれを前面で振り回しながら進みますけど──多分この荒れの少なさからして、手入れや参拝の人が存在するはずです。

それほど、蜘蛛かその餌の藪蚊類の繁殖の適地なのでしょうか?

石垣で縁取られた道。でもこれは……東側へ続いてる。集落への山道に見えたけれど通れませんでした。

──今、自分の記録を振り返るに、この通れなかった野道へ、前回「裏」回は危険な踏破をやったのだと想像します。

十年後、統合片渕中が新校舎に移ると、城の古址最高点北の

なお、諏訪神社北の「西山」という地名の「西」は、民謡・長崎七不思議に「北にあるのを西山と」と唄われます。その真意は城の古址から見て西だから、ということらしい。長崎の中心の空虚が、この土地です。

南に戻って進む。

龍頭巌に出ました。17時ジャスト。

この祠の正面へ向かうと、右奥から出てきた格好です。

前回から左程の変化はないけれど──よく見るとこの三体仏も漆喰か何かで補修した跡があります。

南行。

お大師さんから右ですよ九秋や

南の墓場が見えてきました。

1705、生還──なんて大げさですけど、感覚としてはようやく現世に浮いて息継ぎてきた……という気持ちは分かっていたたけます??

以上の行程を感覚的に記すと次のような感じです。蛇足ながら、一応山歩きできる靴、無茶苦茶になってもいい服(出来れば長袖シャツ:藪蚊用)、軍手の着用、事後の痒み止め軟膏の携帯をお勧めします。──これは、沖縄の御嶽拝み用の装備ですけどね。

自販機から南へ直進。

一つ目のT字を右から南行。何と!今回は出れました!東海の墓の下の集落。1714。

──すみません、勘と、墓詣での方々に付いて行ったのとだけなので、ルートはお示しできません。

墓墓参りの人たちはこちらの道を使ってるようなので、人がいれば尋ねたら分かると思います。

最初に入って迷った道です。「お大師さんから右ですよ」と通りがかりのオッサン。感謝。

T字。ad.夫婦川町12。

多分東から出てきました。東海の墓160mの矢印がある。

1719。もちろん左折南行。

夫婦川観音過ぎてエスプレッソ

えんじ色の四階建てアパート、これは見覚えがあります。

第29番霊場夫婦川観音堂。1724。

左隣の地蔵など三体はみな首を傾げてます。何で?

その下のT字に「トッポ水」。

異国への航行者が飲料水を補給した──と伝えがあると案内板にいう。この補給者たちが拝んだ観音と、おそらく推定してよいでしょう。

夫婦川馬場天満宮。

1734。ad.は桜馬場一丁目4になりました。

何故か──新大工町の商店街は全閉店。

盆だからか?

新大工町ファンスクエア店ジョイフルサンに入ってみる。品揃えよし。

おお?タリーズがあるのか??市場だからひょっとして……と期待したけど喫煙は不可でした。

で、エスプレッソを一杯。