目録

どるめんに着いてしまった富士道者

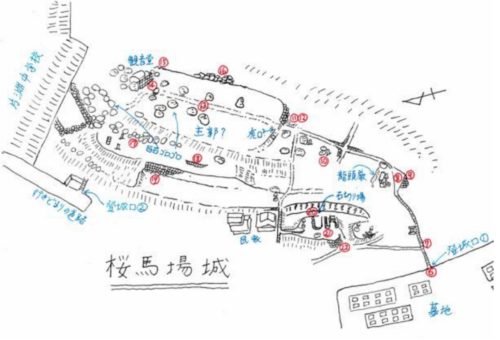

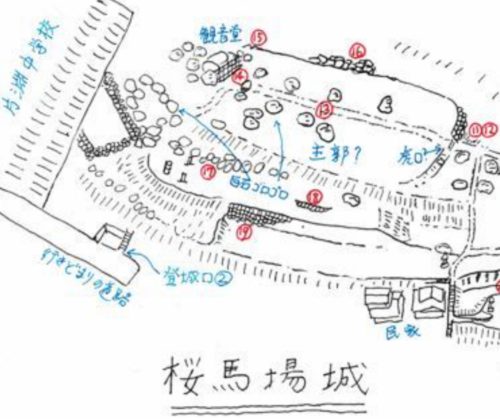

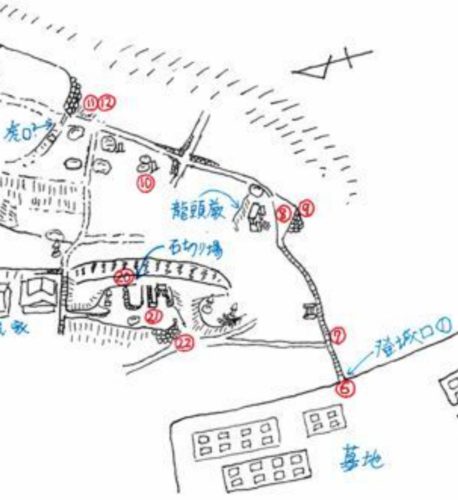

城の古址をレポートしたブログは流石になかろう──と思ってたら、そこは流石に長崎!「しんこうの趣味」HPに、次の手書き地図がアップされてました。発見したのはこの侵入の後でしたけど、思わず拍手喝采!!

全体、左(北西)半、右(東南)半の三枚立てで以下お届けしますけど──原HPは以下参照。 URL∶http://shinkoukou.blog.fc2.com/blog-entry-456.html

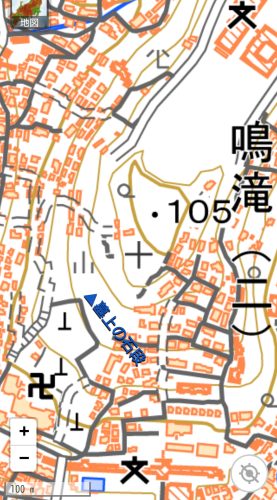

この日1030頃に侵入したのは、上図(東南半分)⑩辺りから入って⑭(上図北西半分最左)に至った……のだと思います。

⑭観音堂。

1030。そこに立ちました。

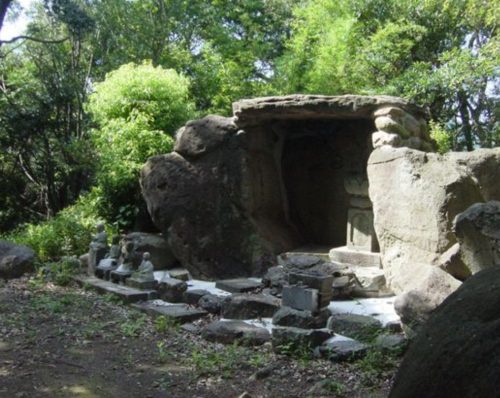

周りは巨石が囲むような場所。

以下は当時(しんこうの趣味HPを見つける前)のメモです。──調べる限り,こういう場所はネットを含む長崎紹介記事の中に出てきません。ただ,最近になって修復されたのではないか,と考えると,おそらく旧・古址あるいは「ドルメン」としている場所がここだったものと推測されます。

〔城の古址 夫婦川町・片渕2丁目(春徳寺背後の山) | みさき道人 “長崎・佐賀・天草etc.風来紀行” 2007

URL:https://misakimichi.com/archives/264〕

ここ(城の古址観音堂)より若干登った林の中にドルメンではないかと考えられる巨石が残っている。〔前掲みさき道人 原典∶岩永弘著「長崎周辺”石・岩・陰陽石”」2002年新春刊18頁〕

一見、印象が違うので別の場所に見えますけど、左手前の四体の仏像が同じです。「みさき道人」写真の状態に朽ちていた「ドルメン」に、内部保存のため鉄柵を施工したのが現状の姿なのでしょう。

つまり、ワシは横手から「侵入」した結果、入口の龍頭巌を通らずに城の古址最深部へ迂闊にも着いてしまったらしいのです。

エヴァンゲリオンの神体 初観音

思うに──霊地を記録する際、作法というか読書法のようなものがあります。何が共通フレームで、何がバリエーションなのか、ぼんやりとした類型をイメージして記録します。

長崎・城の古址の場合、その類型イメージが検索できず、初見のこの時にはフリーズした状態になりました。

仏像四柱。

うち最左の大きな仏には、廃仏毀釈の被害らしい破壊痕が残ります。維新期・九州の荒波には普通に揉まれてます。

──と手前の仏像が先に目についたからレポってますけど。

金柵の中です、問題は。

ここには、五輪塔のようなものと岩に直接書いた文字。

配置からすると、読めない文字の書かれた壁面が御神体ということになるのですが──日本人が寺社で親しんだご神体又はシンボルではありません。まさにエヴァンゲリオンなのです。

──実際、後からこの写真を整理する際、何か別の場所の画像と間違えているか、一種の心霊写真かてはないか?と疑いました。

でも、「みさき道人」さんサイトにも次の画像がみつかりました。この「ご神体」は長崎の古地にある現実です。

どういう意味でしょう?こんな祭祀を類推できません。

必<個/b>人的に必ず連想するのは、腹踊りの腹の顔なんですけど……

縦の文字は達筆かつ磨耗で判別しにくいけれど、漢字でしょう。後掲古址観音堂の隠元文字からして「大園通」の三字を三角形に配したもの……ではないか?と思いつけたのが精一杯。

これは、分かりません。

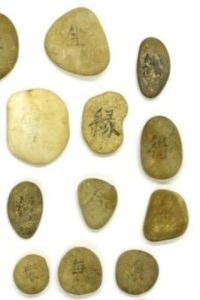

一字一石で根分けす城の古址

石柱あり。

「奉書■大乗妙典一石一字」と読めます。

知らなかったのは勉強不足でした。結構全国的な民間宗教で、平安期から続くメジャーな民俗でした。

江戸期に最盛期を迎えたらしい。経文の一字を一石に記して末世に伝えるために埋めるこの宗教行為を、「大乗妙典一石一字」と呼ぶようです。つまりこの下に、いつか誰かが石を埋めたらしい。

観音堂──と記されるけれど、観音像しか理解できないだけで、明らかに観音堂ではない石祠の後方には、三石がゴツゴツとぶつかり合うような場所かあり、これがどうも城の古址最高所にあたるようでした。最高所には登記標が埋めてあるはすですけど……まあ見つかりそうにない。

──実は……そこから一文字もメモを残してません。

すぐ北側に片淵中、グラウンドでイビられる中坊の喚きさえ聞こえて来るのに、どうしてもそちらに山道が繋がらなかったのです。

──そこを降りて登ってしていたら、なぜか元の道がどこやら分からなくなってしまいました。

まあ、この時は城の古址がこんなに魔境だとは夢にも思ってませんでしたから……「もっと心して来るべし」と手痛く叱責頂いた感じです。

それにしても──全然原野ではありません。どこもかしこもよく見れば像、祠、段、土盛と濃密に人工です。

一字一石の経義を吹き込まれた石片が、丘の森中じゅうに生えてきているような幻視も。

ぽつねんと突っ建つ祠 藪蚊来る

──山道を踏み抜く。

物凄い数の推定・霊場を抜け──藪蚊と蜘蛛の巣と、そもそも足場が危ないのとでとてもスマホを開けない。まあ開けても、こういう場所では位置情報は役に立たないけどね。ははは。

明らかに石垣のようなものも見かけました。ただ、城の古址に関して、なぜか考古学的調査が行われた記録を見つけられませんでした。「城」の古址であるにも関わらず、です。

──やっと家影を見てそちらへ降りていくと……えっ?廃屋?

しかもそこは、木々の間から見透かす限り……えらく崖の上にある。

──おそらく西側だったのでしょう。反時計回りに一周したのだと思います。ついでに……この展開だと、誤って崖から落ちてても不思議はなかったかもね。はははは。

藪中に祠?

しかもちゃんと供物がある。つまり、この藪中は、誰か城の古址を手入れしている人々にとっては、「神の庭」であり続けているわけです。

──でもその辺りからは山道が山道っぽくなり、慎重に安全な道を選び続けたら──唐突でした。

石段に出ました。

行き着くは龍の頭の岩魚かな

えっ?墓地の上に出てる?1055。

視界が開けてます。まず間違いなく、昨日の東海墓の真上です。

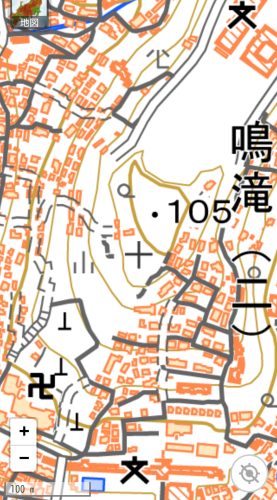

最初の地図に記すとここになります。

この道を、次回「真裏」編では採りましたけど、本編「裏」編でも近い所を通ったはずです。でも両者には、全く共通地形は見つかりませんでした。

もう藪蚊の刺すところがもうないというか、怖すぎるというか、とても帰りたい気分ですけど……もう帰るのも無理ですから進むしかない。

ここの石段を踏破するしかない。再度上へ。

1059──あった!ドンピシャ!

龍龍頭巌(前掲「趣味」地図⑧)。

渡来唐人たちの風水の観念からすると、ここが長崎の龍の頭だった、ということになるネーミングです。

レンガ柱。アルミの柵。供え物あり。後方は巌。

即非ずオレンジーナと花石榴

祠内には三仏像。

前掲みさき道人によると室内には三書が掲げてあるという。

曰く──石室正面「大園通 黄檗隠元書」

左面「南無観世音菩薩 即非書」

右面「園通萬畳山 即非書」

右面の筆者・即非は、隠元の中国時代からの弟子に推認されます。1616(万暦44)年生-1671(寛文11)年没。即非は字、俗姓は林氏。出身は福建省福州府福清県〔wiki/即非如一〕。

観音堂には「即非禅師の座禅石」との別称もある〔前掲みさき道人〕。もう一つ、何と「タンタンタケジョ」も即非その人の別称とされています(巻末)。

周囲に仏像を思わせる岩が多数あるけれど──これらはほぼ磨耗してか判別できない。

とメモしてましたけど……今となっては誤認が事実か確認できません。

現世へ復帰。1106。

自販機でオレンジーナ・スパークリングを飲んでると、昨日もみかけた「㈱石心」のトラックが作業されてました。

下山してNo.1004辛い辛い

長崎氏の墓碑を、ここでやっと見つけました。東海墓の上の道にあったことになります。

ほとんどの像が古址を後ろにしてる。つまり、城の古址を守護するような配置です。

まっすぐ降りると美容専門学校(第2校舎)──昨日のタイ語の響く辺りに出ました。今日は口笛を吹きまくってる。下るとやはりブラスバンドの大音響。

1125新中川町電停に丁度入ってきた赤迫行きに飛び乗ると,ようやく現世のリズムに身体が馴染み初めました。

沖縄以外の日本でこの感覚の体験は……ちょっと記憶がありません。改めて──長崎、恐るべし。

それで結局……ここは何だったのでしょう?──と考えても雲を掴むようなのです。

・長崎甚左衛門純景の居館

・末次家が墓地を造ろうと龍頭巌を割ると鮮血が出て中止

・即非(隠元直弟子)が使用

・長崎の風水の要(末次家没落は上記所業によるとの伝説有)

けれど──そんなので、こんなに沢山の仏像が埋もれる藪山が生まれるものでしょうか?

仮にこの多量の断首が廃仏毀釈によるものとすれば、この丘に一大仏教施設があったことになりますが、江戸期のそんな記録は見たことがない。

とすると大村キリシタン時代を疑うべきでしょう。その時代にも大仏教伽藍があった事実は伝わらないから、密かに避難したとか、そういう知られない経緯があるのでしょうか。ただし、ここを本拠とした長崎甚右衛門は大村氏旗下のキリシタンだし、積極的な傍証はなく……依然訳が分からない土地なのです。

──というのが、「裏」編時点での感想でした。この強烈な刻印が、次回「真裏」編への導入となります。

1144 ニッキーアースティン長崎駅店§ 新的!

No.1004辛い辛いドライカレーシリーズ✕ポークカツがメインのトルコライス750×.9=675

長崎駅に出来たニッキーの新店で食ったので1216、かもめにスルッと乗車。──これを30分でやったのは自分でも信じられん。

車内トイレで乾いた服に着替えてから、座席に身を投げ、藪蚊の刺した痒さも気に留めず──熟睡。

長崎は、何度か読み終えた気がした本です。でもその度に、ニューシーズンが唐突に始まって、再び坂を登らせてくる。

誠に困った町です。

■伝説∶たんたんたけじょ

粗く言えば、僧侶に村娘が禁断の恋をする悲劇譚です。この僧侶が即非とする異伝あり、かつ逢引の場所が城の古址、というストーリー。

村娘の名はお竹さん。西山村の村役人、松見半太夫のひとりむすめでした。

夏の夕ぐれのこと。お竹さんが笛を吹きながら、山道を歩いて行くと、ひとりの気高い若者がジッと笛の音を聞く様子で林の中に立っていました。

それからというものお竹さんは、この若者の美しい姿に思いをよせて、毎夜、笛を吹いて歩きました。その日も、岩に腰をかけて笛の音を聞いている若者の姿が月あかりに輝(て)らされて見えてきました。ふたりは、いつも、この岩のところで会っていたのでした。やがてふたりは愛し合う仲になりました。

しかし、ある日のこと、いつも聞こえてくるはずのお竹さんの笛の音が聞こえなくなり、その姿もフッツリと消えてしまったのです。父の半太夫はたいそう心配して、村人たちとともに、なん日も山じゅうをさがして歩きました。すると、頂上近くの竜頭岩(りゅうとうがん)の上にふたりがしっかりと抱きあっている姿をみつけました。

そこで、修験者のひとりが、これを見て、じゅ文をとなえると、若者は、一ぴきの大蛇の姿になって森の中に消えました。

若者がわすれられないお竹さんは、たいへんかなしんで、とうとう重い病気にかかり、はかなく死んでしまいました。

それからは、この岩をたたくと、

「タンタン、タケジョ、タンタン、タケジョ」

と、鳴ったそうです。

いまも竜頭岩は、タンタン、タケジョと、呼ばれています。

〔後掲タンタン竹女 – 長崎穴場情報サイト 物語ブログ〕〘URL:http://narutaki.co.jp/blog/story/2010/04/post-4.html▶現在リンク切〙

含意とか背景とかは、城の古址と同じく、まるで見当がつきません。

〉〉〉〉〉参考資料

URL:http://www.oshu-bunka.or.jp/maibun/smarts/index/117/detail=1/b_id=656/r_id=379/

しんこうの趣味のブログ/桜馬場城と長崎甚左衛門純景居館(長崎県長崎市)

URL:http://shinkoukou.blog.fc2.com/blog-entry-456.html

文化庁/隠元・木庵・即非像 文化遺産オンライン

URL:https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/378637

みさき道人 “長崎・佐賀・天草etc.風来紀行” 2007年9月6日/城の古址 夫婦川町・片渕2丁目(春徳寺背後の山)

URL:https://misakimichi.com/archives/264