GM.(経路)

目録

萬和街の細々とした刺戟臭

媽祖巷という道。道の名になってるのは初めて見ました。

南屯萬和宮の南から東が媽祖巷,西が文昌街。どちらもに神の名が付してあるのです。

生活に深々と根を下ろした媽祖宮と感じました。

退去。

▲媽祖巷表示

▲媽祖巷表示

0953,正面の道を北行。萬和路。

確かに古厝だらけという訳じゃないけれど,くねくねと伸びる好い道です。

▲0959萬和路。地面はアスファルトだしバイクは飛ばすし……。

▲0959萬和路。地面はアスファルトだしバイクは飛ばすし……。

途中,煉瓦造りの騎楼や古びた軒先もある。それが普通に営業してます。

くねくねした印象がなぜかと考えると,家屋の筆の形がいちいちバラバラなのです。

──地籍図を手に入れたいけれど,見つからない。ただ,GM.でX(航空写真)してみても,このエリアだけが僅かに弧を描くようなグラデーションをとっています。

▲1001萬和街

▲1001萬和街

三角街という場所が犂頭店の中心だった,と色々な記述に書かれているのですが……。

次の箇所がそのスポットです。「中南糙米麩店」という老舗が目印みたい。

宗教が節操欠いてもいいじゃないか

──「糙糙米麩」というのは米麹に近いものらしいけどよく分からない。沖縄の「みき」類似のものでしょうか?

1008,五権路のバス道に出ました。

▲1004元は古い民家だったような造りの家屋

▲1004元は古い民家だったような造りの家屋

1014,バス停五権西萬和路口で待つ。

75路で忠信國小を目指すか?いや,56路の五権自立街口でもいいな。

陽光の元で夢想する。──日本の神社が八百万の神を祀る発想は,この媽祖廟の祀り方をやや控え目にしたものだと思う。

神様も賑やかな方がいい。……この発想は,一神教の国では非常に節操を欠く宗教観念でしょう。その中間にあるインドでは,A神はB神の○状態の化身である,とか同一神を崇拝している理屈をつけるけれど,媽祖信仰では大陸中国一般以上に,そういう理屈抜きに宗教的浮気を堂々とやる。

──功徳があれば何でもいい,というのとは,それは本人たちからすれば全くない,しごく真剣な眼差しのものです。その光景は,中澤新一の言うように,依ろううとする知恵の次元数が異なる,という前提に立たないと理解し難いものでしょう。

──功徳があれば何でもいい,というのとは,それは本人たちからすれば全くない,しごく真剣な眼差しのものです。その光景は,中澤新一の言うように,依ろううとする知恵の次元数が異なる,という前提に立たないと理解し難いものでしょう。

事なきを得て天国角煮

GM.(経路)

1 037。56路が来た。えーと?だとすると下車は……五権自立街口か。長げーよ。

地点の選択は,行きのバスからの車窓の印象だけが根拠です。

1054,下車した途端に催してきた。あらら,またトイレを探さねぱ。

林森路を西へ渡ったホテルで借りて事なきを得たあと,その行程で南に見つけた自助へ。

1102珍有味林森店

①②

③④⑤

▲自助でご飯

▲自助でご飯

①白飯

②白身魚のじんわり煮

③天国角煮

④インゲン豆ちょび辛炒

⑤鶏肉ごつごつ焼き

軽快で淡い。

いわゆる福建料理の「難解さ」みたいなものが全然ない。これには驚きました。恐れずに言えば,和食っぽい。

この膳(紙弁当箱)で言えば,角煮です。昇天しそうな軽妙な滷味なのです。こんなん食べたことなかったぞ?

▲角煮どアップ

▲角煮どアップ

知られざる「台中グルメ」

大都市だから食文化の流入も激しいでしょう。だから,本当に台中地場の味覚というのを選り分けるのは至難の業だと思う。

でも,調べていくと台中は,台湾の味覚の始原に近い。──例えば,鳳梨酥は1950年代に台中発祥と言われるし,発展形の土鳳梨酥は2006年に台中の製菓店「日出」の創作とされます〔維基/鳳梨酥 台湾の特産品焼き菓子〕。

漢族圏に広がりを見せる自助は,こういう状況下で最も地場の味覚を残してる,と個人的には感じてます(誰も言わないから真実味は疑問だけど)。

で,後で見るとこの辺り,角地毎に自助が最低3つ見つかります。変な感じのメッカになってるみたい。古い名店ではこの東向かいの阿彰飯担というとこも繁盛してる。午前中なのに,既に「已售完」の札も出てます。

今まで見てきた台中と何やら異なる感触です。ここは一体,どこなのでしょう?(巻末参照)

一中街商圈∶胖子鶏丁、半月焼、茶燻滷味、麻辣燙、麻辣臭豆腐、豊仁冰、杏仁茶、杏仁豆腐、春水堂

逢甲商圈∶焼きそばパン、マッシュポテト、免剥殼蝦、大腸包小腸、蛋餅

東海商圈∶鶏脚凍、平価焼烤、刈包、緑豆沙ミルク

第二市場∶ダイコン餅、もち米の腸詰、老頼紅茶、ブタそぼろかけご飯、ゴマだれ麺、麻の若葉・若芽スープ

第五市場∶手作り素麺、生春巻き、カキ粥、イカのとろみスープ、丸東つみれ

「芥末潤餅」は合法だったのか?

阿彰飯担の南の忠勤街を東行。1140。楊清華潤餅を目指してみる。

次のT字を右折。忠仁街75巷から五廊街へ。

路地裏の一軒家で,ホントにここ?という店。客はいないけど中は広く,自販機でチケット購入する仕組みだから,少なくとも一時は流行ったものでしょう。

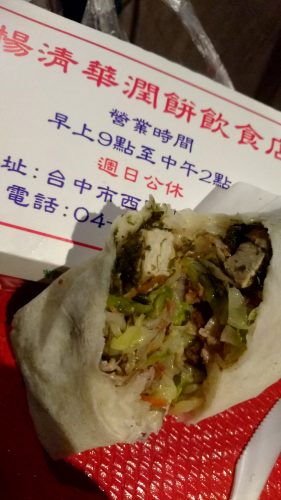

1143楊清華潤餅

原味200

▲楊清華潤餅

▲楊清華潤餅

夜になってから食べたんだけど──食べ初めには「お好み焼きか?」という感じ。モヤシと韮と,他にも幾つもの野菜が入ってる。肉は感じない。ヴェジでしょう。

でも噛み進むにつれ,明らかにお好み焼きから一つ浮上した味覚になる。ゴマ油のような味覚とともに非常に複雑な味わいが出てくる。

まさに台湾素食!!という,深い不思議な野菜味です。日本ではなかなか体験し辛い味わいの形だから,何にも類推し難い。

経験してみるべき台湾食です。いや,これも台中食なんでしょか?

※ タイプは3種選べる。この時は「原味」にしたが,残り2種は「芥末潤餅」(マスタード)と「檸檬汁」(レモン)。

▲1153自立街辺り。実はさり気なく騎楼

▲1153自立街辺り。実はさり気なく騎楼

色々あって台中文学館

金山路を左折東行。1146。

自治街から橋を渡り,柳川東路へ東行。

いい川沿いなんだけどなあ……掘り返しまくっとるなあ……。

自立街からもう一つ南へ入ると空気がガラリと変わってきました。1153。

公園に「2020台湾燈曾璀璨台中」とライトアップするらしき文字。文学散歩道という整備地区らしい。

楽群街へ左折東行。この角に飯屋多数。公園南にほぼ日本風の家屋があります。

▲日本風家屋。実は観光名所の台中文学館でした。

▲日本風家屋。実は観光名所の台中文学館でした。

■レポ:1895-1913-1943 三期比較で見る台中

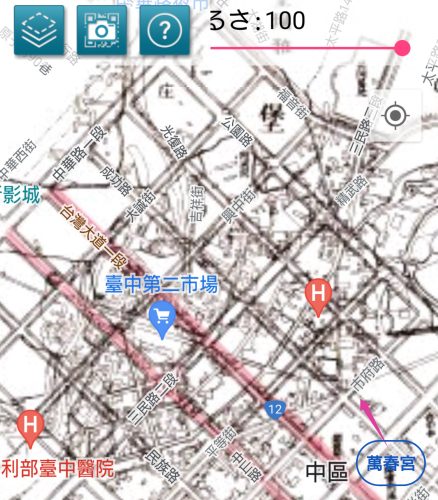

2014年に中央研究院は「臺灣百年歷史地圖」システムを稼働させてます。先に「台南歴史地図」で見たように,過去の地図と現在のGM.(グーグルマップ)を重ね合わせるものです。よくある左右に見比べる方式より分り易い。

このうち,アプリ化※されてる「台中歴史地図」の3枚の地図を使って今回のエリアを見てみます。

※他に台北,高雄,台湾全土のヴァージョンがある。現在スマホアプリ化されているのは,台北・台中・台南だけらしい。

林森路 三期マップ探索

最初は終戦(光復)直前の1943年。──ピンクの丸囲いの「林森路」地点が,ほぼ上記「阿彰飯担」(→GM.)の位置です。

大まかには現在の市街地と同じブロックが形成されています。ただ,ブロックの基線になっている北東-南西のラインが,南東の市街地からも北西のそれからも整合していません。また,ピンク円の東から南(右から下)へ点線の曲線が蛇行しています。形状からして河川だと思われる。

おそらくこの時点は,南東と北西の既市街地の狭間に残っていた未市街化地域を,ブロックを造った直後です。まだ開発前の川跡が残っているのです(多分現在は暗渠になっている)。

次は1913年。日帝による都市計画が実行される1911年(下記参照)直後です。

林森路には何もない。

当初の都市計画は,どうやら現・柳川ラインまでしかなったようです。しかもこのラインに絡みつくような曲線は,おそらく現・柳川の川筋です。先の1943年図の林森路と同じく,1913年時点ではこの川を制御するのが精一杯で,その向こうまで手を出すのは非現実的だったのです。

最後は19C末。下関条約締結の年です。つまり1911都市計画前の状態。

まさに何もない。

「凸」字マークは均一だから,単に街区でないエリアを指す地図記号らしい。

約400m東になりますけど,1899年に民生路沿いに設けられた台中師範学校の画像がアプリにありました。建物前面の畑地又は荒野の光景が,林森路付近にも一面に広がっていたのでしょう。

総括すると,この林森路エリアは,おそらく柳川流域の扱いにくさから日本統治時代の都市計画から外れ,終戦(光復)直前頃まで川辺の漁村の状態で据え置かれていた狭間の場所だったようです。その意味で,日帝以前の台湾の痕跡が残っていてもおかしくない場所だったのですけど──遺憾ながら,まあ,この程度の見聞に終わっています。

最古の日本人町?「朝陽街」

上記1895地図の南側には集落らしき影があります。大墩街はもう1km東で,それと接続しているようには見えない独立集落です。

GM.で見ると,特に古い廟は見当たらない。ただ,朝陽街(→GM.∶地点)という道が格子状ブロックとは別の湾曲を成しているのが目に付きます。

ここには日本統治のごく初期の官舎群があり,市の文化財指定を受けていました。

この状況から考えて,大墩街ほどの規模ではないにせよ,清代の漢人集落がここにあったと推定されます。大墩街は新参の日本人にはディープ過ぎ,適度に閑散とした朝陽街の方が利用しやすいと見たのでしょうか。

さて,この三期を一応の時空ポイントとした探索が有効そうな手応えなので,次章への助走として,現・台中文学館(第五市場北)〜第二市場付近についても同じ手法を試みてみます。

第五市場〜第二市場 三期マップ探索

太平洋戦争下,第五市場も第二市場も既に市街化されています。

柳川の南側は,北側に比べ升目が細かく,商店等らしき表示も入り込んでいます。「○丁目」といった日本風の住所表示も書かれています。

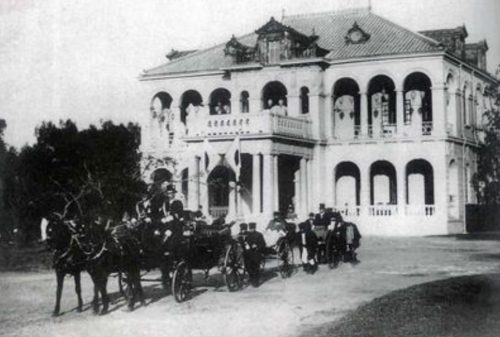

本編最後の写真・台中文学館はこの頃,1932年に建てられたと伝わります。日本のおまわりさんの宿舍だったのだという。ごく最近まで活用方法を議論した挙げ句,文学館として観光化,それなりに客も入ってる模様〔後掲台中旅遊推薦〕。

対して北側の,現・五權路南沿いにはジグザグの線がある。こんな道も水路も想定しにくいので,川でしょうか。このエリアは,市街が未整備だっただけでなく,水利が十分施されてない様子が伺えます。

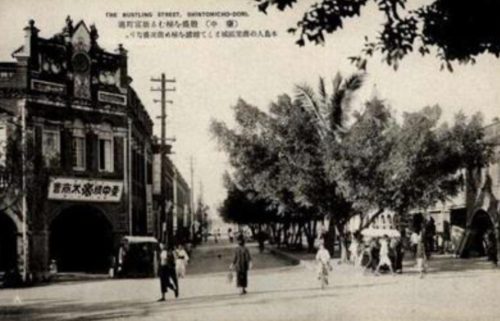

第二市場東側,現・中山路の当時の光景です。ほとんどの人が歩きで,街路樹が茂る閑静な感じです。洋館が目立ち,ゴミゴミした雰囲気がない。

1913年のこの地図では,第五市場と第二市場の状況差が浮き彫りになっています。

第五は,まっさらの土地に碁盤目のブロックを敷かれた町としてスタートした感じです。

それに比べ,第二は,訳が分からないほど複雑で方向も違う升目の小さな既存区画を,やや大きめの菱形状ブロックに強引に再開発した様子が見て取れます。

第二市場のすぐ南西が萬春宮の位置です。宮及び大墩街全体が入るフレームを取り直して見ると──

ドットの密集度で大墩街のコアを推定するなら,第二市場からその西側付近がそれであったと考えられます。

悪意か善意かは図り難いけれど,日本統治者側は明らかに大墩街を一度根こそぎ破壊して,そのコア部を近代的な公設市場に再編する作業を冷酷に遂行したと考えられます。

第五〜第二市場の中間辺り,現・台中医院の南側に台中(州)知事官邸がありました。上の写真では,宮様はともかくアメリカ開拓時代のようなのびやかな佇まいが伺えます。

なお,この北側の柳川の同時期の写真がアプリに2枚収録されています。その説明書きでは「柳川のショートカット工事,及び川岸を守る護岸工事といった都市計画が行われた」とあり,この地区の都市計画の重要部分として柳川水系の整備が含まれ,水路調整が行われたことが分ります。知事官邸の区画も,この水利整備によって初めて安定した居住区になったのでしょう。

1895年段階の第五市場には,何もない。

ただし,「公館庄」という大きな表示がある。丁寧にルビまでつけてあり,「公」は「コウ」なのに,「館」には「グアン」と中国語読み,「庄」は「ソン」と意訳してあって不統一です。地名が出来たばかりで読みに混乱があった頃ではないでしょうか。

台北にもあるこの「公館」という地名は,台中の場合,清代に藍廷珍總兵という軍事単位の施設が置かれていたことに由来すると伝えられます。この周辺には今なお,「公館路」「公館公園」「公館公車站」などの地名が残ります。〔後掲維基/公館〕

図では枠だけが取られていて施設がないように見えます。この役所の専用農地だったのでしょうか。

第二市場付近は,南の集落(大墩街)から外れています。技術的なブレかもしれないけれど,そうでないなら本来の大墩街のうちでは新しい区画だったのかもしれません。

なお,第五〜二市場の線より南に不規則な方形の集落区画があります。ここは図に表示されるように台中刑務所演武場の位置です。この建物自体は日本時代のもののようなのですけど,この図からは19C当時から類似の建物があったように疑われます。

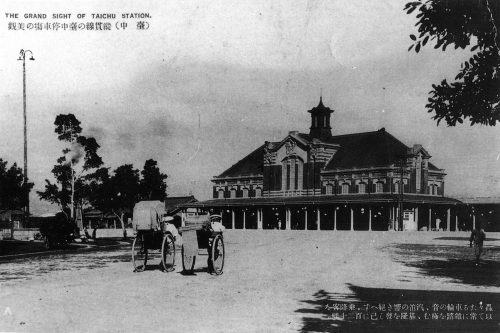

最後に20C初頭と思われる台中駅の古写真を掲げます。当時は大墩地区が中心地だったわけですから,駅付近もこの通り閑散たるものでした。ただし,添え書き記事の文面は,近代の新台湾に感動している筆致です。

※「轟轟たる車輪の音,汽笛の響き絶へず,乗降客を以て常に雑踏を極む,基隆を発し己に百二十里。」

I am currently writing a paper and a bug appeared in the paper. I found what I wanted from your article. Thank you very much. Your article gave me a lot of inspiration. But hope you can explain your point in more detail because I have some questions, thank you. 20bet

At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.