目録

太陽ギラギラ中町教会

GM.(経路)

翌朝。初日の不吉な空が嘘のように、太陽ギンギラギン。

0955、出発。

中町薬局のT字から中町通りを東南へ。ad.中町1。

中町カトリック教会(→GM.)。湾曲する道なりに進む。

ここが大村藩蔵屋敷でもあったと看板。──というか、大村藩蔵屋敷の跡地を殉教の地と見て、島内要助神父が1890(明治22)年に建てたのが中町教会〔後掲ナカジン、Laudate〕。原爆で崩壊したけれど、尖塔と外壁の一部が残ったので、それらを生かす形で再建したというから、執念です。

ここからやや登り調子で上町通りとの接点の十字まで。ここを左折すると福済寺や聖福寺。

本日は右折南行。1007。──下記画像の右手が中町公園で、前述の「殉教」をした聖トマス西と15人の殉教者※の碑がある……という。

桜町電停脇で線路をまたぐ。

ad.桜町1から市議会庁舎脇のささやき坂を登る。

桜町獄から桜橋渡る

長崎市上下水道局(浄水課→GM.)。非常に緩やかながら、ここをトップにして東はやや下ってる。1015。

──このブロックは、東の同上下水道局経理課〜料金受付センター(行程∶GM.)の道の北を塞ぐ形です。

この現・市役所ブロックの奥に桜町牢獄(→GM.)跡碑があります。1614(慶長19)年にサン・フランシスコ教会と修道院が取り壊された跡地に設置した牢獄で、そこに多くのキリシタンを収容したという〔wiki/桜町牢〕。牢獄は明治以降も桜町監獄として活用されたので、敷地の形はそれを引き継いで、つまり分筆の機会を失ったまま現在に至ったのでしょう。

さてさて、本日は東北東へ。サンフランシスコ教会(修道院)跡から櫻橋を渡った先で右折……いや,もう一つ先じゃ。桜町小学校対面の石畳の坂道を右折(→GM.)。南東に長崎県議会発祥之地※のある坂、ここが前回心残りになっていた名も無い坂、今回の仮・目的地でした。

なお、長崎は明治最初の一年間は「長崎府」でした。同時期の府はほか江戸(東京)・大阪・京都の計四で、「行政・軍事の中心」の含意での呼称と言われる。うち東京が遷都により東京都に「格上げ」された一方、長崎のみが長崎県に「降格」。長崎奉行所は「長崎税関」として存続したのに、政治感覚的にはともかく、行政的なその理由はよく分からない。現・長崎県は「府復称運動」を起こしてもよいのではないか?

コロナの間に消えた勝山市場

1020。

えっ!!──左手東側の勝山市場は撤去されたらしい。残念、一足遅かったのかあ!でも、再開発状態だからこそ、くっきり筆──敷地の形は残ってます。

右手に小さなパン屋さん。

消火栓下の十字を左折。

周囲はかなり重点的に再開発されてる。典型的な……一足遅かった!パターンです。

1026、古町自治会掲示板。その後ろの三角地に寛政12年のお堂?

よく考えたら「古町」なんてなかなか付けようと思わない地名です。この周辺、今博多町、大井手町、八幡町までの一帯は遊女屋町寄合町だったと言われてます。中でも古町辺りが一番古い町、多分沖縄の「根地」のような土地だったという。なぜそれが伝わるかというと、この遊興地が1640-43(寛永16~19)年頃に移ったのが丸山とされているからです。つまり「元・丸山」という懐かしみを含意させたのが「古町」地名らしいのです。〔後掲ナガジン/長崎の町名なるほど大辞典〕

長崎の時空に積まれた史料

長崎の凄いのは、ふと振り向いたこの古町にすら、これだけの歴史がズルズルと尾を引いてくるところです。油断も隙もない町です。

享和2年の長崎絵図によれば,長崎の北東部に立地し,町並みは南北に延びている。正保4年の長崎外町ケ所数之帳では箇所数31(柏原家文書),寛文3年の町の長さ280間・家持42(寛宝日記),同12年の町の長さ211間,実箇所数48,諸役御免箇所3(県史対外交渉編),文化5年の長崎市中明細帳によれば,坪数3,182坪余,箇所数50,竈数103,戸数122・人数338(男184・女154)。また,松寿軒は,寛永17年開創の普化宗長福山玖崎寺という虚無僧寺を再興したものであった。乙名職は,明暦から元禄年間は出野六兵衛であったが,延享4年に堀喜三郎が勤めてからは,喜三兵衛(安永5年まで),郁右衛門(安永5年~文化年間),祥左衛門(天保元年~嘉永元年),喜八郎(嘉永元年~明治元年)と,堀家が相続した。(続)

(続)明治11年長崎区,同22年長崎市に属す。大正期の「長崎市分割地図」によれば,地内には醤油屋などがあった。昭和3年の戸数105,同10年の戸数106・人口502,同50年の世帯数95。〔角川日本地名大辞典/古町〕

柏原家文書は、江戸時代の寛永年間(1624-1644年)の頃に、長崎で南蛮貿易を行っていた柏原太郎左衛門について記した関係書類8通〔後掲宇城市〕。

寛宝日記の「寛宝」は人名で、1633-1708(寛永10年から宝永5年)までの日記で、長崎市中の恵美須町の吏員記録と推定されます〔日本歴史地名大系 「寛宝日記」←コトバンク/寛宝日記〕。

つまり、政経の要地ゆえに識字者が集中し、そのうちの好事家が個人的興味で残した記録が重層的に残っているのです。だから近世の長崎の時空は、逃げも隠れも出来ません。

さて──北東へ直進。汗滴る。

1029、真宗大谷派光泉院(GM.∶光泉寺)。

道は、左右に細かくブレている。ここだけ示されたら浜辺の道です。

三叉路。右折してみよう。いや?食い違いの十字になってる?──しかも左手北西側は細路地?

食い違いで北東、消防団第六分団横から入る細い道。これを進もう。左折東行。1035。

微かに登る。

カルカッタ十字路辺りに地層あり

カルカッタ?

「昔懐かし秘伝のカレー」屋さんの十字をさらに進む。1037。

──この路地は、どうも妙です。十字が連なるけれど、すぐ北には私道のままの、筆の間隙みたいな筋があるっぽい。

あたかも「筋」を隠すように付いてる細筋です。航空写真では、やや筆のサイズが大きいように見え、ここだけを再開発した結果と想像されます。

「筋」より北はad.馬町。町名は「伝馬を供給していたことに由来」〔角川日本地名大辞典/馬町〕するというけれど、換言になるけどこのエリア南東縁ラインが「筋」です。馬替えの馬場地が廃されつ時に出来た「地層」のようなラインかもしれません。

航空写真(下図)でも、上記のポイント(ライン)を押さえていれば、まあなるほど、と初めて思えないこともない。当初の沖縄Xで画像だけからこの点を発見しようとするのは無理がありそうです。

それに、この「地層」が見つかったからといって、それが何を意味するのか──この場合はてんで分からないんですけども。諏訪神社に至る南西手前の馬場が、何か意味を持ってたんでしょうか?

下記は約半世紀前、1974-78年の航空写真。[+]がカルカッタ十字、右上が諏訪神社。

画像の質の差もあるので不明瞭ですけど──馬町の南東縁がややくっきりしており、何よりカルカッタ十字から北東のL字が、

カクッと段差状の坂の向こうが右に湾曲。

ここもがっつりと再開発した形跡あり。垣が残るマンション。1040。

──このブロックは出来大工町になります。1671(寛文12)年に新大工町から分離した町で、既存の新大工町の下手にあたることから下大工町、または町内の桃の木の多さから桃の木(樹)大工町とも称されたエリアです〔角川日本地名大辞典/出来大工町〕。でもこの筆割の理由は全く推測不能。

長崎にいた頃の諭吉の井戸

大樹下に福沢諭吉案内板のある水神祠?

いや?井戸らしい。諭吉が安政の大地震の時に落ちそうになった……と「福翁自伝」にある井戸なんだって。

ホンマかいな?あまりにも具体的過ぎるので、ちょっとだけネットを掘ると──

1854(嘉永7)年から翌年にかけての長崎留学中、福澤が食客として身を寄せていた町使※で砲術家の山本物次郎宅は、確かに出来大工町の町使長屋にあったみたいです。

井戸は、諭吉の高名が語り継がれるにつれ、1937(昭和12)年に長崎三田会が「福沢先生使用之井/安政元年」と刻まれた標石を井戸の脇に建てたのが、改築の度にどんどん整備されていったものらしいけれど、現在研究者はこの井戸を同長屋の共同井戸で、諭吉専用はもちろん山本家専用でもなかったと見ています〔wiki/福澤先生使用之井〕。ただ、諭吉の学歴はこうした長崎の路地裏から始まったことに思いを致すには、まあ楽しい。

路地はついに、右に90度曲がって絶える。ENEOS脇、「九十九島せんぺい」(ママ)看板が見える線路脇へ。公会堂前通り。

馬町地下歩道へ潜る。2Aから出るとシーボルト通り。大手橋(→GM.)から川を渡る。

北側路地をちらちら覗く。住所では新大工町一丁目から片渕一丁目の辺りなんだけど、これまでも何度か気になった、微妙に古びた感じがある。一度迷い込んで、出られなくなって困った記憶もある、妙にホールドのないエリアでした。

──この方面、つまり電停・新大工町から新中川町の北側エリア、結果から言えば「城の古址」の約五百m四方に、その後何回かこだわることになります。

この少し先、夫婦川エリアが本日の漠然とした目的地です。

「ぱん屋 まいにち。」に数人の列。

天満市場跡と土神と水神

この裏手の「天満市場」は、短いかと思ってたら……裏手に東西方向に店の列が伸びてます。

──後で調べると、この訪問の2年前に市場自体は店舗が撤退し、その跡地状態の場所のようです〔後掲長崎新聞2020〕。

一回りしたら……おおっ!瞬間的に「まいにち。」の客が絶えていたので立ち寄る。

新大工町にはなぜか新店舗が時々出る。魚屋の「食堂」をちょっと目標にしてたんたけど、イメージと違ったので早々撤退。昼メシは諦めて対面の新大工町2から、北東へ入るコースをとってみる。1154。

ブロック半ばに側溝。ここまでが南北から微かに登っている。変わった配置で読み取れません。

南からの登りの中途に、墓もないのに土神の石柱。よく見ると側溝脇にも、今度は水神の石柱。これら水路が、さりげなく信仰の対象とされているようなのでした。城の古址方面からの水脈だから……でしょうか?

■レポ:勝山市場の65年間

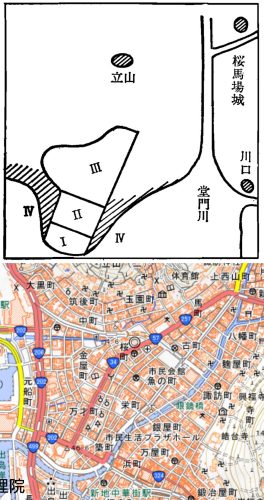

長崎の現・市役所前交差点(GM.∶皇漢堂)では、徒歩の際には何度か迷いました。ここは車道の立体交差の下側を電気軌道が通過してます。通常「桜橋」と呼ばれるこの構造は1954(昭和29)年3月に竣工。これが下図の[57]数字の箇所で、その右下の斜め(ほぼ東西)に続いてる道が旧・勝山市場です。

この状況から予想される通り、現在桜橋を潜っている電気軌道は、かつては勝山市場の東西ラインを通っていました。換言すれば勝山市場は、電気軌道の撤去跡地の利活用として設置されました。

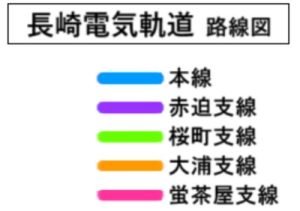

桜町支線∶長崎駅-豊後(小川)町-桜町-古町-長崎市役所

長崎駅から中華街や観光通り方向へ向かう観光客がよく乗り間違うのが、蛍茶屋行きの支線です。というか今でもワシは時々間違って乗ります。駅、桜町、その次の市役所駅で蛍茶屋線に入ります。

この中間駅・桜町駅は、瓊の浦公園の東端付近です。この辺りに、最初は豊後町、大正後期から小川町と呼ばれた電停があったらしい。

なお、この豊後町は六町の名には含まれず、かと言って屋敷跡に由来するとも考えられず、消去法的に豊後方面からのキリシタン難民が流入した土地と疑われてます。

町名は,島原城主松倉豊後守の屋敷があったことに由来すると伝えられる。しかし,松倉豊後守の島原入封は元和2年であるので,この伝説は信憑性がない。おそらく豊後の人達,特に豊後の亡命キリシタンによって造られたことに由来するとみられる。慶長元年豊後町と桜町の間に大堀(二の堀)が造られ,長崎防備の要とされた。この大堀が廃止されたのは慶長10年以降のことと考えられるが,「長崎古今集覧」によれば,延宝8年豊後町堀は涸水の理由をもって曽根川検校が築立て屋敷としたとある。〔角川日本地名大辞典/豊後町〕

後段も面白い。豊後坂はこの日通った「ささやき坂」の一つ西ですけど(→上記坂マップ参照)──

──ここに「大堀(二の堀)が造られ、長崎防備の要」とされた、という。この実態は不詳なんですけど、現・瓊の浦公園の波打つ輪郭と下記安野イメージⅢエリアの波打つ感覚から、大堀(二の堀)≒瓊の浦・桜町公園北縁≒旧・桜町支線線路と、何もかも重ねてしまう説明は出来ないのでしょうか?

坂の上には桜町停留所

さてようやく本題。この豊後町停留所から現・桜町小学校南縁を通り、勝山市場ラインから古町へ、かつての桜町支線は抜けていました。ただ、その最高部には「桜町停留所」が置かれたというのです。

当停留場は1919年(大正8年)に豊後町停留場(ぶんごまちていりゅうじょう)として開業した[1][2]。1921年(大正10年)には小川町停留場(おがわまちていりゅうじょう)に改称[1][2]。停留場名は「おがわまち」と呼称するが実際の町名は「こがわまち」で、誤りが定着したものであった[3]。

当時の停留場は瓊の浦公園近く(北緯32度45分1.4秒 東経129度52分34.4秒)にあり[4][5]、桜町支線は当停留場から先、蛍茶屋支線との接続点にあたる古町停留場(廃止)に向かって峠を越えていた[6]。路線は当停留場の先で40パーミルの上り勾配に差し掛かり、桜町公園の外周に沿うように90度右折してピークを迎え、そこで国道34号と交差[6]。その後は40パーミルの下り勾配に転じて古町へと通じていた[6]。この峠の頂点にあたる場所には(旧)桜町停留場(北緯32度45分2.5秒 東経129度52分43.3秒)があり、当停留場に先んじて桜町を名乗った[5][6]。〔wiki/桜町停留場 長崎県長崎市にある長崎電気軌道の路面電車停留場

2 ^ a b c d e 今尾 2009, p. 57.

3 ^ 岡田将平 (2016年1月27日). “路面電車の電停 西浜町なぜ二つ?”. 朝日新聞(地方版・長崎) (朝日新聞西部本社): p. 30

4 ^ a b c d e 田栗 2005, p. 74.

5 ^ a b c d 100年史, p. 128.

6 ^ a b c d e 田栗 2005, p. 75

(参考文献)今尾恵介(監修)『日本鉄道旅行地図帳』 12 九州沖縄、新潮社、2009年。ISBN 978-4-10-790030-2。

田栗優一『長崎「電車」が走る街今昔』JTBパブリッシング〈JTBキャンブックス〉、2005年。ISBN 4-533-05987-2。

田栗優一、宮川浩一『長崎のチンチン電車』葦書房、2000年。ISBN 4-7512-0764-4。

長崎電気軌道株式会社『長崎電気軌道100年史』2016年。

非常にマニアックな書き方なので、(旧)桜町停留場の経緯度も信用するとすれば、その場所は現・桜町小学校南角付近になります。ここから桜町公園北縁のL字を通って現代の桜町駅付近へ抜けていたのだと想像されます。

桜町の坂を越えてゆくトラム

峠越えの区間は戦後の1954年(昭和29年)、国道34号との交差部が立体交差化したことにより廃止[4]。桜町支線は当停留場から公会堂前停留場(現在の市役所停留場)に向かって切通しの中を通り、国道の下を抜けるようになった[4]。このとき当停留場は移設、(旧)桜町停留場は廃止されている[5]。代わって当停留場が桜町と称するようになったのは1966年(昭和41年)のことである[1]。〔wiki/桜町停留場 ibid.〕

色々と興味深い記述です。

そもそも、「交差部が立体交差化した」らなぜ既存線路が廃されなければならなかったか、よく考えるとピンと来ません。旧線路は新・桜橋の脇を通ってるわけですから、両者に競合関係はないのです。桜町公園のL字近いカーブはなくなるけれど、新たに公会堂のL字が追加される。

もう一つは、1954年に桜町停留所がなくなって、瓊の浦公園近くに新・桜町が出来る1966年まで、12年も長崎駅-公会堂(現・市役所)駅間には駅がなかった、つまり直通していたことになりそうです。この間の距離はそれほど短くはないにも関わらず、です。

勝山市場の散りゆく桜町

桜橋の竣工年1954(昭和29)年の長崎は、平和宣言が発表された以外、特に事件はありません。ようやく再建にステップを進めた時期、と解するしかない時点です。

建築眼のあるらしい後掲ALL-A blogさんの記録によると、勝山市場の建物は旧廃線跡をモルタル壁で高く覆ったものを継ぎ接ぎして運用してきたものらしく、やや荒くはあるけれど一次的に何者かが天蓋を付けた形跡があり、それを後の入居者が改築して利用してきたものと思われます。

勝山市場のありし日の画像を、南東端から並べてみます。

画像にある萬両亭が、勝山町で最後まで営業された中華料理店。2019(令和元)年9月閉店。