目録

夜七時だけど街に出よう

五月とは言え夜七時が近づいてますけど──1844、喜界・湾の街の初歩きに出ました。

宿の南200mにメインの車道・浦原喜界空港線。ここに出た場所にコインランドリーがありました。ただ機器はかなりイッてる。

この車道がバス道で、最寄りバス停名はそのまま「喜界第一ホテル前」。

甑島と同じく、公共交通が限られてるのは想定内。時刻表は準備してきてます。

喜界島 防衛本部 御殿鼻

街の繁華街──は無いから経済生活の最も濃いエリアは、浦原喜界空港線が北東端でT字になる前の辺り百㎡ほどみたい。にしても──

港が寂しい??

草がぼうぼうです。漁業系の経済規模もあまり大きくはないように感じられます。

喜界市場の水揚量と水揚金額は平成17年の60トン、48,676千円から平成26年度には41トン、29,515 千円に減少している。鮮魚店の廃業が相次ぎ近年は入札が成り立たないことも発生し、魚価の低迷や島内における魚の消費量の減少に拍車がかかっている。これにより、漁獲が集中し水揚量が多いときは漁業者が魚を出荷することができず、やむなく自家消費したり集落で無償配布している。 〔後掲水産庁/奄美群島広域/喜界〕

産業として崩壊間際、とも受け取れますけど、鹿児島県離島ではまさに甑島を中心に漁業資源維持の発想も生まれており〔後掲サストモ〕、喜界の場合にどちらの色がより濃いのかは、通りがかりで即断してよいほど軽い問題ではありません。

南右手、崩されかけてるらしい石垣。元の海岸線でしょうか?それとも何かの構造物の痕跡でしょうか?

派出所。まっすぐにほっともっと。その手前に赤い鳥居。

ここの船には、殆どに舳先の「目」はないようです。

鳥居の中へ。1856金比羅神社。え?──いきなりここがそうなの?

御殿(うどん)の鼻、と書いてある。

1466(文正元)年琉球の尚徳王は,兵二千余人,軍船五十余隻に分乗し喜界島討伐に来た。島軍は,長嘉が総指揮をとり御殿の鼻を本陣にして迎え討った。[案内板]

新しい祠。榊はあるけど供え物はない。周囲にも祠は見当たりません。──観光客向け、でしょうか?

おい!ビタロー!

急いでお買い物。

1905、くすりの橋本。うーむ、入浴剤のバラがない?

Aコープの通りへ。どうやらここが商業のメインストリートです。多分唯一のスーパーらしき場所なので、夕食に売れ残りをチョイス。

ホテル入口に回転寿司?除くと確かに回ってる。

で、本日の夕食。

2009ビタロー250

(湾448)中山さん うさぎのよもぎもち250

「ピタロー」という魚は,瀬戸内の……昔の言い方か方言か分からないけれど「ギザミ」に似てる。そう思って──昔はよく食べたけど、今はしばらく食べてなかったので──パクパクと行っちゃいました。しかも昨日の一味唐辛子の残りがあったのでかけてみると、蛋白でシマった身にぴったりで──。

でも。調べると種類は全然違いました。

ビタロー

(学名 ハナフエダイ 地方名 ビタロー)

黄色や青色、オレンジ色と、色彩鮮やかのことから、地元では、ビタローと呼ばれて、馴染まれた魚です。

水深300m以深に生息し、身がしっかりしまっていて、刺身にはもちろんの事、バター焼き、煮付け等、さまざまな料理に適しています。調理後も色鮮やかな模様が消えません。ぜひ、ご堪能下さい。[奄美漁業協同組合/海産物の紹介]

「調理後も色鮮やかな模様が消え」ないのは、自慢できることなんだろか……。という点はともかく、瀬戸内のギザミはキュウセン(求仙)と呼ばれる種類。種族はスズキ目ベラ科 ulticolorfin rainbowfish[㈱岡山県水]。

でも喰らう方からすると、やっぱり記憶の中のギザミそっくりだったのです。

さて、Acoopにも目的の単品入浴剤は無かった。それを探してるうち、これもついでに見つけて購入したんですけど──

香気と苦味の混ざった味覚が──最高峰でした!

個人的にはかつて食べたよもぎの中で最高の味覚。

でも「喜界島特産」?南さつまではなくて?

喜界島で「ふとぅむっちー」と呼ぶよもぎもち。南さつまでよもぎ団子を「ふっのだんご」と呼ぶから、語源は共通っぽい。

例えば坊津の「おふくろの味5種」(ふっのだんご・木目かん・よもぎ餅・あくまき・ふくれ)というネットショッピングのページがあったけれど、喜界島湾のAcoopの地場スイーツの棚にはこれらが全て並んでました。

つまりこの食文化が主張するのは──喜界島の食形態は、おそらく薩摩や琉球まで伝播する、極めて感染力の強いものらしいということ。

これはまた……甑島とは全く違う感覚です。明日はまず「犬も歩けば」作戦(って言うのか?)で闇雲に動いてみたい。というか、それしかないみたい。

■レポ:喜界ノロ見えて隠れて蒙古風

イビの前に祀るノロ

沖縄はいわばイビ(≒不可侵神域)の集合体のようなものなので、「

〈喜界島ノロとイビの前〉

沖縄県最北端の国頭の辺土名に,「イビの前」と呼ばれる聖地がある。そのイビには大きな岩があり,その岩の前に霊石イビが置かれている。それが海上で遭難した神女喜界島ノロを葬ったイビの前である。

ある年,喜界島のノロが亡くなったので,後継のノロに遺児の美しい娘が決まった。その娘ノロは慣例によって,首里王府の辞令を受けるために船をやとい,遠い琉球へ渡り,国王にお目どおりとなった。ところが国王はその若ノロにひと目惚れし,いろいろ手をつくしてついにわがものとした。

若ノロは首里城内でのできごとに強い衝撃をうけ,帰りの船の中でも意気消沈してなやんだ。〔後掲喜界町誌(以下「町誌」という。) 原典∶盛山末吉「郷土研究会発表史料」〕

喜界のノロが首里の王により汚される。このノロは、喜界島に帰り着くことなく絶望して死にます。

その死が辺土名に帰着する経緯が、また無茶苦茶なのです。

若ノロはついにゆく末を絶望し,「神様どうぞ波風を立たせて私の命を奪ってたぼれ」と船上で祈った。するとまたたく間に天地が暗くなり,海も荒れ狂い大暴風となって,若ノロは船もろとも波に呑まれてしまった。

それから数日後,辺土名の海岸に藻草がうちあげられ,そのそばに白装束のノロの屍が漂っていた。その時,そこを通りかかった里之子(さとぬし)という位の役人が,白衣の屍に気づいた。

男は遭難者の衣装と気品からただならぬ女性とみて,近くの森の麓に手厚く葬った。そこが「イビの前」である。

(略)国王は四番里之子の処置を誉め,イビの前の土地を与えた。〔後掲後掲喜界町誌,以下「町誌」という。〕

遺体の第一発見者が報奨される。そう考えるのも訳分からんけれど、イビの前の土地を与えられる、というのは代々の墓守に任じられた。この人は役人なので、転任あるいは左遷されたとも捉えられます。

最も謎なのは、琉球国王です。多分自分を呪って半ば自死した、自ら汚した北の島(の美女ノロ)を、聖地に埋めて専属の墓守を付ける──というのは鎮魂でしょうか、それともさらに進んで霊的な軟禁でしょうか。

沖縄ノロは厳しい階層組織で、琉球国王の配偶者はノロの長ですから、王は奥様の部下にちょっかい出したことになる。家庭内は大変なことになってそうですけど、その辺が全く語られないのはなぜでしょう?

さて、この伝承の原典は諸説あるけれど、通説では伊平屋島の田名に伝わる「

テルクグチの中で「チチャ」と呼ばれているのは、喜界島である、というのが──これも通説です。けれどなぜなのか?周知の通り、伊平屋島は琉球尚王家の出身地とされる土地です。かつ、伊平屋島-喜界島間は直線でも二百km超。

田名テルクグチの歌詞「チチャ」が現在の喜界島のことなのか、現在の伊平屋島と喜界島の住民は互いの島をどのように認識しているのだろうかと興味をもった。伊平屋島の東北方向、黒潮の流れに沿って北上すると一番近い島は与論であり、その次に見えるのは奄美大島である。喜界島は奄美大島の東側に位置するため、地図の上では両島間にはいくつも島があり

そんなに交流が行われたのだろうか という疑問である。

神送りの行事は各地にあり、喜界島ノロの話は後に付会したのではないかと言われている。(1)〔後掲久部良〕

※※傍点は引用者

なお、最後の「喜界島ノロの話は後に付会」説は各所に繰り返されてますけど、上記上江洲さんの説が通説化したものと解されます。根拠は多分、上記久部良さんの見方と同様、伊平屋島と喜界島が特に結び付くことの非現実性からでしょう。

逆に言えば、二島の関連が現実的になるとすれば、両島が海民勢力の中核を占め合従連衡していた、という、海域アジア編としては極めて刺激的な図しかありえないことになりそうなのです。

テルコ口を伝えたノロ

「

ものすごく古いらしい。もちろん伊平屋島の

伊平屋島では最初の集落といわれる(伊平屋村史)。「おもろさうし」に「たな」と見える。旧暦7月に各家の幸福と長寿を願って謡われる「テルク口」にも,「たな」と見える(ティルクグチ1/歌謡大成Ⅰ)。地名は,集落入口にあるウジャナモイ(大田名杜)にちなむものか。大田名節に「大田名の後にむざ水のあゆん夫振ゆる女おれにあみせ(大田名の後にむざ水という水たまりがある。夫を大事にしない妻はその水たまりに水浴びさせたらよい)」とある(琉歌全集478)。この琉歌は,漁に出て遭難した夫の無事を信じて,岩の上で布を織りながら待った妻の涙が,ンゾミジ(無蔵水)という溜水になったという伝説を背景に謡われたものである。〔角川日本地名大辞典/田名〕

田名の伝承的歴史(→後掲)もまた凄まじいものですけど、後に回して──お祭りの概要に進みましょう。

〈田名集落(沖縄県島尻郡伊平屋村)の乗連(ぬいしじち)行事〉

(略)田名集落では,「ヌイシジチ」という特殊な行事が毎年旧暦の七月十七日に行われているが,この行事の由来について『伊平屋村史』(伊平屋村史発行委員会編)は,次のように述べている。

……喜界島の祝女(のろ)が,那覇帰りの途中この島のアカシ海岸に上陸し,田名祝女とも親しくなって,その祝女が島(町誌筆者注∶喜界島)へ帰る時の見送りだと言われている。〔前掲伊平屋村史〕

となると無茶苦茶です。災難に遭った那覇から帰りに伊平屋島に上陸,田名のノロと親交を持った後、再度出港して南下、辺土名沖で遭難(自死)したことになる。

この場合、喜界ノロは沖縄本島との間の行き来をしたことが重要なんでしょうけど──

当日の午後,女神たちはテルコ口を歌いながら,殿内を手はじめに集落内各戸を廻るが,このテルコ口も喜界祝女の置き土産だと言われている。〔前掲伊平屋村史〕

なお、この祭りの様子を後掲外間が語るところでは以下の通り。──この前提となる伝承では、喜界ノロは伊平屋島に難破して打上げられたことになるので、辺土名での自死と合わせると二度遭難したことになり、ストーリーは全く整合しなくなります。

同区には田名ノロ、安里ノロ、天ノロを含む20名の女神役がいる。祭祀を行い、現在でも継承されている。次に同区の祭祀ウンジャミの内容は以下のとおりである。旧暦の七月十七日に行う祭りをウンジャミという。「海神祭」の文字を当てるのを見るが、海との関係が強い行事だからである。伝承では、むかしチチャ(喜界島)のノロの船が、首里からの帰途伊平屋の東方海上で難破した。その喜界ノロを救助し、介抱したのち厚くもてなし、送り帰したことに由来するという。(しかし、神送りの行事は各地にあり、喜界ノロの話は後に付会したのであろう)午前、田名屋の火の神を拝み、その庭で神を歓待し、さらに村はずれから馬を連ねて神送りをする。最後は東岸の岩の上からの神送りである10)。

この神送りの際に神女たちが馬を連ねて島の東岸で神送りをすることを「ヌイシジジチ」と呼んでいる。語義は<乗り続き>または<乗り連ね>であろう。前夜数人の神女が各戸を訪問してススキを配り、その返礼に月桃の葉に包んだ餅をもらう。17日の朝、根屋である田名屋の庭で東方へ向かって神歌(ウムイ)をうたい、神酒を受けたのち、舟型のなかに立って模擬的な船こぎ儀式をおこない、手をかざして神送りのしぐさをする。その近くで各血族が準備した馬に乗り、東岸の港口まで乗り連ね、そこにある拝所の前の岩に上り、東方を拝んで神送りを終了する11)。〔後掲外間 原典∶10) 伊平屋村教育委員会『伊平屋のまつり』1988年 ※外間論文には注11が欠落している。〕

神事で再現されるのは、喜界ノロの船の接岸場所へのお見送りらしい。なぜその行為がそれほどの神性を帶びるのでしょうか?

琉球の馬鞍製作技術

ところで「ヌイシジジチ」で再現される馬列行列ですけど、沖縄のそんな古い時代に馬がいたのでしょうか?

本島の馬鞍は中古の世すでに日本の法を学んで造る。近世にいたりては製造をなすもの無き也。独り牧志親雲上なるものあり。小太鞍をもって本国へ給与せられ、この様に照らして造る。これより鞍工は、もっともその法を善くするものすこぶる多し、しかるに歴年久遠にしてしたがって詳稽することなし〔後掲外間 原典∶琉球国旧記/事始記/鞍工〕

旧記の記述では「日本の法を学んで造」ったけれど近世には廃れたという。奄美・沖縄・八重山は結構大きな島です。農業、運搬、軍事に馬が不要になった時期があるようには思えません。でも、鞍なしに馬が利用されていたとも思えません。

後掲長濱の有名な琉球献上馬研究では、考古学的成果と文献記録から沖縄→中国への献上馬の数量を推計しています。

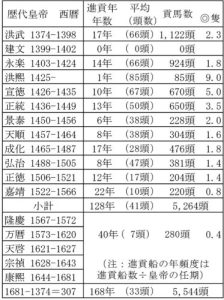

即ち307年間に5,544頭の琉球馬が献上された、というカウントです。──あの広大な中国大陸に年18頭です。何かの間違いで高く売れたにせよ、進貢貿易の中で特記されるほどの比率でしょうか?

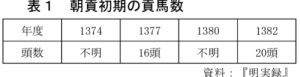

それにこの推計の弱点は、大抵の進貢品は詳述する明実録が極めて薄くしか沖縄の馬について記さない点です。長濱推計は、明実録の時点により、貿易量については歴代宝案を用いる史料の組合せで、複雑な推計をしたものらしい。

『明実録』1376年の記録に、40頭の馬を購入した使者・李浩の報告がある。「其の国の俗、市易するに紈かん・綺きを貴ばず、但だ磁器・鉄釜等の物を貴ぶ。これより賜与及び

馬 を市うに多く磁器・鉄釜を用うと云う」(琉球の民(俗)は、馬の売買に絹織物より磁器や鉄釜を貴ぶ)。この記録からも、朝貢初期に琉球に馬が存在したことは明らかである。〔後掲長濱〕

どうも、中世のある時期に沖縄に馬がいて、進貢先の中国でも珍重されたことがあり、少なくとも輸出側の沖縄は特記した、ということのように思えます。

中國哲學書電子化計劃で原典を確認してみました。

1 一百九、太明太祖高皇帝实录卷之一百四

2 洪武九年二月乙酉朔(略)

49 夏四月甲申朔刑部侍郎李浩还自琉球市马四十匹硫黄五千斤国王察度遣其弟泰期从浩来朝上表谢恩并贡方物命赐察度及泰期等罗绮纱帛袭衣鞾袜有差浩因言其国俗市易不贵纨绮但贵磁器铁釜等物自是赐予及市马 多用磁器铁釜云

〇日本国王良怀遣沙门圭庭用等奉表贡马 及方物且谢罪诏赐其王及庭用等文绮帛有差先是倭人屡寇濒海州县 上命中书移文责之至是遣使来谢庭用还 上以良怀所上表词语不诚乃复诏谕之曰嘉王笃诚遥越沧溟来脩职贡朕德薄才疏出庶民而帝中土掌握黔黎新造之时迩者未安远者何怀纳王土物良骑于心甚愧然览表观情意深机奥略露其微不有天命恃险负固昭然矣易云天道亏盈而益谦盖尚勇者不保不道者疾灭凡居二仪中皆属上天后土之所司故国有大小限山隔海天造地设民各乐土于是殊方异类者处于遐漠阴命王臣以主之使不相矛盾有如其道者上帝福佑之否其道者祸之曩者胡元特违帝命灭无罪之国祸加臣民横行西北延及中土人莫敢当将谓天下无对矣扬帆东下直指日本兵未登岸金鼓未振部伍未成天风怒涛樯楫摧坏致使总兵阿答海及范文虎等十万之众没于东南此果日本兵精欤抑天道之亏盈欤元虽不能克日本而归天下诸国尚不敢仰视前数十年元恃兵强虐我中国之人于是豪杰忿然而起与元争几二纪雌雄未决吾最后兴师军不满十万马不及数千不五年而复中土此果人力耶天耶方今吾与日本止隔沧溟顺风扬帆止五日夜耳王其务脩仁政以格天心以免国中之內祸实为大宝惟王察之〔後掲中國哲學書電子化計劃/大明太祖高皇帝實錄卷之一百四至一百三十三〕※番号は中國哲學書電子化計劃採番,赤字・傍点は引用者。 ※※「马」は馬の簡体字。

ほぼ「馬」の一語が出ているだけです。それよりも、この段の続きに出てくる「日本国王良怀」の名に、歴史好きの方は驚かれるのではないでしょうか?──この名は後醍醐帝の皇子・懐良親王の外交上の「国王」名義です。ただし、これは九州の地方勢力による偽使と推測するのが通説です。

そして、懐良親王の進貢物にも馬の品名があります。論旨としては「沖縄と同じく日本からも馬が献上されました。」ということ、つまり併記されてる。しかも原文では沖縄のより、懐良親王の文量の方が多い。

つまり、沖縄の馬は中国から長期的に注目されていたほどではないにせよ、存在は証明されている、と捉えるのが自然な読みです。──この時代は、まさに折口信夫が仮定する尚王朝祖のヤマトからの南遷時期に当たるので、より一層想像も広がるのですけど──

とにかく、沖縄にも馬は、いることはいました。

伊平屋島田名のテルコ口

さて。問題の田名テルコ口の元の唄は、次のようなものになります。

島親の御前居て 国前の御前居て

吉賀利事(ゆかりごと)しゃりら 果報な事しゃりら

我が兄弟(おとじゃ)いもやうり 我が姉妹(をなや)いもやおり

果報な事しゃりら 童名や何名【家主の名を唱う】

奥の名や何名【家内名】 八蔵百持ちやうり

かしらあんゆより 初の子はてだやり

奥の子は土やり てるぬみが初むなるくみがのだて

喜界からど初め 喜界からどのだて

喜界の島ゆより 金の島ちちょうち

田名の子が掛け島 田名の子が得々島

しむし酒ふさてい ひるまみじふさてい

徳の世の主が 徳のわがざらが

まひちよればふさ 楽ばふさてい,てい〔後掲町誌 田名のテルコ口 伊平屋村史転載〕

非常に抽象的です。始めに触れた、現代文にして筋の通るような伝承になるには、かなり現実的事象を肉付けしていく必要があります。【〇】部には任意の家名を入れて、誰の送り迎えにも使えるように汎用化してある歌詞ですから、当然と言えば当然なんですけど──

これを、折口信夫さんは自前の尚王朝=ヤマト出自とする説の延長で、次のようにみました。

昭和十年文学博士折口信夫(略)が来島されたときこの行事の説明に「大和民族が南進または北進のとき,この島に寄港して,その人々が日本へ渡航の際の見送りだ」と,話されたが,テルコ口の文句を考えると,当地での伝説がいかにも本説ではないかと思われる。〔後掲町誌 伊平屋村史転載〕

即ち、前掲ヌイシジチはヤマトの

馬や鞍の残存は、そうした気まぐれな武力侵攻の連続の中で、導入されもしたし、日本の武士の実用する成馬によって駆逐されもしたのではないかと考えられます。

オシカサの首里帰行

もう一つ、おもろそうしに喜界地名のある変な唄があります。「御朱印加那志」とされる喜界ノロの、首里への航行の唄らしいのですけど──

闇へ押笠 鳴響(とよ)む押笠

やうら 押ちへ 使い

又 喜界(ききゃ)の浮島 喜界の盛い島

又 浮島にから 辺留笠利【1】(べるかさり)かち

又 辺留笠利から 中瀬戸内【2】かち

又 中瀬戸内から 金(かね)の島【3】かち

又 金の島から せりよさ【4】にかち

又 せりよさにから かいふた【5】にかち

(略)

又 崎枝にから 親泊【6】にかち

又 親泊にから 首里社(しゅりしゃ)にかち

〔後掲町誌〕

原典∶おもろさうし(巻十旅歌(ありきえと)のさうし)

【番号】は引用者追記。以下はその町誌解説。

【1】当時の北二島支配の拠点{引用者注 鹿児島県奄美市笠利町大字辺留}【2】奄美大島南部 【3】徳之島 【4】沖永良部島 【5】与論島 【6】現・那覇港〕

きこへおしかさ/とよむおしかさ/やうら おちへ つかい/又きゝやのおきしま/きゝやのもいしま/又おきしまにから/ひるかさりかち/又ひるかさりから/中せとうちかち/又中せとうちから/かねのしまかち/又かねのしまから/せりよさにかち/又せりよさにから/かいふたにかち/又かいふたにから/あすもりにかち/又あすもりにから/あかまるにかち/又あかまるにから/さききやもりかち/又さききやもりから/かなひやふにかち/又かなひやふから/さきよたにかち/又さきよたから/おやとまりにかち/又おやとまりから/しよりもちにかち〔後掲明治大学〕

【1】〜【5】はおおよそ行程として並びます。でも単なる寄港地の列記ではありません。喜界のみ記述が異なる。──これは喜界島を起点にしているのでしょうか?なせそれが、笠利(奄美大島)の政治拠点ではないのでしょう?

そもそもこの首里中央のノロは、喜界島へ何をしに来たのでしょうか?

また,なぜ往路を唄わず帰路のみなのでしょうか?

先述の伝説に登場した三人の喜界ノロは,いずれも「御朱印加那志」と呼ばれる公儀ノロであったと思われるが(略)首里へ上り,聞得大君に拝謁する他,貢物が神の加護によって無事首里に届くよう祈って,直接貢納船に乗船することもあったと言われる。〔後掲町誌〕

これらの喜界地名使用は、全く唐突で脈絡がありません。一種の枕詞めいた用法なのでしょうか?それとも含意をこめつつ、真意を伏せているのでしょうか?

補論∶「美人過ぎて悲劇」類型

奄美一円には、美人だったために不幸になった、という話がたくさん伝えられてます。この類型と、前掲の喜界ノロの物語とのどちらがプロトタイプかは不明です。

最も有名なのは「むちゃかな」のお話で、地名として加計呂麻島(奄美大島北側に接する)、それから喜界島が記述されます。

ハレーイ 喜界や 小野津ぬ 十柱 むちゃ加那

青さぬり はぎが 行もろや むちゃ加那

潮や みちゃがゆり 太陽や申時 下がゆりぃ

十柱 むちゃ加那 潮波に引きゃされて

ハレーイ 美らさ 生まりりばよ ハレーイ 同志に

憎まれてよーい〔後掲「あまみの、」〕

この島唄の歌詞は、同じく次のように現代文化される物語になってます。──喜界ノロと同じく、主人公のラストは死です。ただ母親も美人だった点や、ラストの死が明らかな他殺である点は、よりセンセーショナルです。

加計呂麻島のうらとみは大層な美人で、薩摩役人に見初められたがこれを拒否。島流しにあった喜界島で結婚し、生まれた娘がむちゃ加那である。むちゃ加那は母を上回るほどの美貌で女友達に妬まれ、アオサ採りをしているときに海に突き落とされ、死んでしまう。その遺体が流れ着いたのが、奄美大島住用の青久集落だという。ちなみに、加計呂麻島に「うらとみの碑」、喜界島と青久に「むちゃ加那の碑」が存在する。

「むちゃ加那節」は別名「うらとみ節」とも呼ばれ、これまで数多くの唄者がその悲しい物語を切々と歌い上げてきた。〔後掲「あまみの、」〕

喜界島ナビ/ウラトミ・ムチャカナ母娘の伝説※は、ちょっと転載をためらうほど酷いリアリズムで物語を伝えます。

暗黒森林理論じゃないけれと──奄美の美人は、とにかく隠れていなきゃいけなかったらしい。次の話など、そこまでして美女じゃなくなりたかったか──とため息が出そうです。

①奄美・鹿児島県大島郡宇検村石原~昔、宇検村石原に村一番の美人といわれてる娘がいました。ところが琉球の王の侍女として、沖縄へ行かなければなりませんでした。娘は行くことをいやがって、自分の顔を火箸で焼いて傷だらけにし、沖縄行を免れました。それからこの女の人は、今後この村に自分のような美人が生まれないようにと、毎朝太陽に祈りました。その祈りがかなってか、村には特別美人は生まれないようになったということです。この女の人を唄った歌は今も正月などに歌われています。

「正月ぎんや芭蕉ぎん着ちやんていも、石原の美人(きょらむん)貰てぃくれぃたぼれ」(「奄美民俗」7号)〔後掲TIDA〕

だから、喜界ノロの話のうち「美人だったからヒドい目に」部分は、この類型の引力を多少なりとも想定した方が良さそうです。話の根幹は、ノロが美人だったことではなく喜界と地縁があったことにある。

付記∶田名集落の滅亡と復活

以下は、角川日本地名大辞典に記述のあったものですけど……凄まじかったので付記しておきます。多分、伊平屋島も喜界島も、琉球孤の小島はこのような環境下で弄ばれてきた地域です。

古くは久里・ガジナ・大田名の3つのマキョからなり,現在でも3人のノロがいる。伝承によれば,久里は流行病で滅亡し,ガジナは潮害のため大田名に移ったという。上古の乱世に敵軍が攻めて来たとき,村人はフマヤー(洞穴)に隠れたが,捕らえられた兄妹がやむをえず村人の居場所を教えたため,火攻めにあって全滅した。その後,助かった兄妹が夫婦になり,当地の住民になったと伝える。〔角川日本地名大辞典/田名〕

三集落のうち二つが疫病と潮害(天災?)で滅びた。残る一つは、最後の二人を除き敵軍にジェノサイドされた。集落を売って生き延びた形の兄妹が、已む無く契って集落を再興した。

生き残りの肉親二人の男女が、集落の祖になる話は類型的です。八丈島の場合は生き残りは一人でしたが、妊婦で、産んだ男児と集落を再興したことになってます〔後掲八丈島の文化遺産/丹那婆の墓〕。