目録

神の日に戻る一之橋のたもと

〇929、長崎駅から蛍茶屋行きに乗る。故あって短いラストウォークとなりますけど、そのリミッター下で──再び龍頭巌を目指します。

「城の古址」というのは、長崎では、どうやら感覚的には一般名詞ではない。「しろのこし」(wikiによると「しろんこし」)と読まれる……一種、固有名詞又は聖地名のような?とにかく特殊な地名らしいのです。

天、曇る。

天気が悪いというより、いつ水塊が溢れ落ちるか分からない、神の日の風情。えーわい、荷物は駅のコインロッカーに入れてます、どうクチャクチャになったって後は帰るだけですから。

虫除けを準備できなかったのだけが……気がかり。

0940、新中川町電停に降りる。一昨日の地点に帰ってきました。

ZへのT字 LUIS DE ALMEDIA

先ず西行、一之橋、中之橋を渡った向こう、「長崎県美容専門学校」矢印の示す右へ折れました。

T字、ad.桜馬場二丁目1。

さて一昨日の坂です。春徳寺通りをまた登ります。0951。

「LUIS DE ALMEDIA」(→GM.∶ルイス・デ・アルメイダ渡来記念碑)のT字を右折。位置は桜馬場中の北側になります。ブラスバンドが聞こえる。

0955、ad.夫婦川町7、昨日右(北)こら下ってきた道のT字を今日は直進。

〇958、階段向こうのアパート奥二柱の……門柱?古道に見えるけれど?

──地理院地図ではありませんけど、GM.ではこの直感「古道」は点線で描かれてます。現在の車道の前には蜘蛛の巣のような細路地があった模様。

道がZ字に折れた後,道が途絶える。ならばZの途中からではどうだろう?──と通ったのが、上記GM.で言えば指差しのうち右側二つのラインでした。多分。

人が降りてきた。つまり抜けれるはずです。

断然気を強くして階段へ。ad.桜馬場二丁目2。1003。

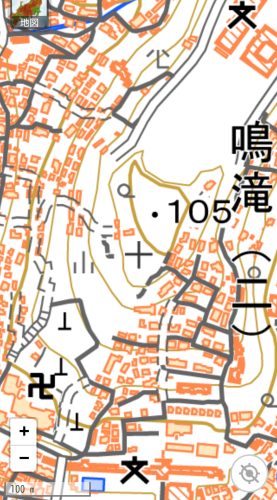

鳴滝二-夫婦川7等高線

直ぐに──そのまま登るか、等高線ルートかの選択を迫るT字。

求める城の古址への直接侵入路があるとすれば、位置的にまだ北だと踏む。右手の等高線を選びます。1005。

新しいアパートが多い?つまり?最近の開発の中で、古道が埋もれた……ということか?

すぐ左折北行すると階段の急坂。1008。

鳴滝町西部自治会掲示板。

右手が鳴滝二丁目(→GM.)、左手が夫婦川町。左手の番地が7から9になりました。

──これも何を書いてるのか、自分でも分からんくなったので上記地図で整理しときます。

くねる坂道以外は全く新しい家ばかり。つまり古道ではなく、元の里山管理用の道でしょう。1012振り返る。

夫婦川町10右分岐より入る魔境

いや?右手鳴滝側がやや味を出してきたか。ad.二丁目4。1014。

1015、階段が絶えました。城の古址は……もう直線なら50m強のはずです。五感を澄ませて慎重に、ゆるりと歩く。

風が妙に騒ぎ始めた。ままよ!

塀から顔を出す黄色いコスモス。

左も鳴滝二丁目になった(上記地図参照)。左が6。右が5。1020。

左手にad.夫婦川町10の住所表示のある坂道分岐。一応行ってみますか。1021。

入れるか、これは?

暗がりの奥、石垣が見えます。

この時は──とりあえず嬉しかった。ただ、後から振り返ると、この侵入地点は南の「東海の墓」側からの入口からそう離れてないので、皆さんはこんなに苦労して以上のルートを採る必要は一切ありません。念の為。

石柱 エヴァンゲリオン風

1025、分岐。間違いない、城の古址に入れてるはずです。

高みへ続く右手へ。

古木の根本に石柱二つ。

1030、熊笹に隠れた道。

──熊?考えてなかったけど……こんな里山にはいないだろ?いないと決まった。

棒切れで蜘蛛の巣を払いながら進むと……! あれではないか?!

何だ?ここは?

周りは巨石が囲むような場所。ストーンヘッジか?けれど仏像四柱。金柵の中に五輪塔のようなものと、岩に直接書いた文字。

何にせよ──いわゆる日本の寺社に似た空気が、微塵もない。何が近いかと言えば……エヴァンゲリオン風の想像を絶する何か、です。

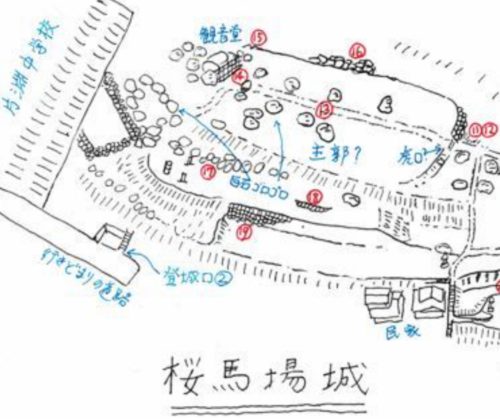

参考∶一般的な「城の古址」解説

城の古址は、一般には古城として知られます。ただ……地形上は単なる標高105mの「丘」です。確たる情報もありません。

鶴城(かくじょう)は、長崎にあった城。桜馬場城(さくらばばじょう)とも呼ばれた[注釈 1]。廃城となっており、その遺構は長崎市片渕町2丁目・夫婦川町・鳴滝町の3ヵ町にまたがっている[1]。

城山は、舞岳[注釈 2]・春徳寺山[注釈 3]・唐渡山(とうどさん)[注釈 4]などとも称された[1]。〔wiki/鶴城 (肥前国)〕

ほぼ後付けされた地名ばかりの中、「舞岳」が唯一、固有名詞的です。この地名は、角川日本地名大辞典で引くと九州にのみ23ものヒットがあり、うち18が長崎県内。

「唐渡山」も意味不明です。105mの山がなぜそんな大がかりなイメージと通底するのでしょう?

伝承では、長崎氏の長崎開闢時の城とされます。

長崎の地ハ、昔日深江浦といひて、漁者樵父の類ひのミ居住し、まことに鄙辺の遠境なりしに、文治の頃、頼朝の卿治世の折から、長崎小太郎何某といひしものを地頭に補し、差下されしより、小太郎居民を随へて領地し、夫より彼子孫連綿として不絶、今の春徳寺の上なる山に塁を構へて、幾春秋を送り迎へしよし、此故に深江を改めて、長崎とはいふ也[注釈 6]〔wiki/鶴城 (肥前国)/長崎群談※※〕

※※崎陽群談の誤記?

次の文面に「ハタ揚げ(凧揚げ)の名所」とありますけど、あんな繁った森から凧を上げれたのでしょうか?

長崎市立桜馬場中学校は城の跡地に建設されたと伝えられている。城の遺構は現地の長崎市民からは城の古址(しろのこし、しろんこし)と呼ばれている。同地は、ハタ揚げ(凧揚げ)の名所でもあった[1][4][5]。

1881年(明治14年)、城の古址がある山中に八十八ヶ所の霊場が設けられた。承応年間に開創された観音堂を中心に、山中に88体の大師像が設置されたが、現在は荒廃している[4]。〔wiki/鶴城 (肥前国)〕

[4] 『長崎学ハンドブックⅢ 長崎の史跡(歌碑・句碑・記念碑)』長崎市立博物館、103頁。『長崎学ハンドブックⅢ 長崎の史跡(歌碑・句碑・記念碑)』長崎市立博物館、85頁。

[5]姫野順一『古写真に見る幕末明治の長崎』明石書店、170頁。

どうも「山中に八十八ヶ所の霊場」というのが、ありのままの姿に思えてならない。現在の古教会跡としての保存、春徳寺又は墓地としての地目認定、果ては古城としての認識も、長崎人にとっての「何だか分からない聖地」のカモフラージュのように思えます。

長崎市夫婦川町にある寺。臨済宗建仁寺派。山号は華岳山。本尊は釈迦如来。寛永7年,京都建仁寺三江紹益の弟子泰室が開山となって,岩原郷(市内立山町)に大梅山春徳寺を創建したが,境内が狭かったため,同17年檀家末次茂貞の援助で現在地へ移転し(長崎実録大成),華岳山春徳寺と改称した。現寺地は,鎌倉期からの在地領主長崎氏の館および拠城の鶴城が建てられた場所で,城古址(じようのこし)と呼ばれる。長崎氏退去後の永禄12年には,ガスパル・ヴィレラがトードス・オス・サントス教会を創建したが,慶長19年徳川氏の命で破却された。慶安3年枝村八郎兵衛が施主となり,三江紹益撰文の梵鐘が鋳造される。明暦元年には末寺雲竜寺を桜馬場に開創した(長崎市史仏寺部)。貞享2年本堂より出火した火災のため,全伽藍を焼失し,文政11年の大風で本門・客殿・鐘楼堂が大破したが(長崎実録大成),まもなく再建。歴代住持は,長崎奉行から書物改役に任じられ,舶載唐書の校監に従事したが,なかでも鉄翁は南画に秀で,木下逸雲・三浦悟門とともに長崎三画人として有名で(長崎市史仏寺部),今日彼の碑が建てられている。宝暦10年頃の境内面積は,6,626坪半(長崎実録大成)。昭和20年の原爆の被害を受けた堂宇は以後の再建。境内は,トードス・オス・サントス教会跡地として県史跡となる。なお長崎奉行土屋駿河守や代官末次氏の墓碑,唐通事東海徳右衛門が造営した両親の明国人徐敬雲夫妻を祀る東海の墓(県文化財)は壮大な唐人墓として知られ,他に芭蕉句碑,去来塔などもある。〔角川日本地名大辞典/春徳寺【しゅんとくじ】〕

全く。情報が増えるほどに謎が深まるだけです。収束の気配を見せない。

最後に、ナガジンによる聞取り調査マターを付記します。何と……タバコ園だった時期があるという。

古伝によると、慶長年間、南蛮人によってたばこの種が輸入され、春徳寺の地の下手に初めてたばこが栽培されたという。〔後掲ナガジン〕

現在の東海の墓の前代だから中国人、というのではなく南蛮人がスポンサーだったというのは……全く謎です。

長崎氏の城というのは、次の話からすると蓋然性は高い。それも激戦地だったらしい。

住職さんのお話によると、原爆時に大破した後境内の敷地を発掘した所、鎌倉時代のものと思われる首塚が4個所見つかったとのこと。

長崎氏と深掘氏の長い合戦がこの地で展開された際のものと思われるが、1個所につき30体が入っていたらしい。〔後掲ナガジン〕

4箇所×30体とすると、首塚に埋められる武将格だけで百人が討死にしたことになる。時代の詳細は分からないとしても、長崎氏クラスのローカル大名でこの数はまさに死屍累々の感です。

芭蕉句∶「宿かして」嫌貸すもんか時雨かな

余りに分からんので、最後に春徳寺境内の時雨塚に記された芭蕉句碑を頼ります。この碑文は、芭蕉の没後70年を経た1764(宝暦14)年に門弟・西田紗鹿によって建立されたもの。

宿かして名をなのらするしくれかな 翁

〔後掲ナガジン〕

芭蕉は長崎に来てませんから、西田が

静岡県島田市に「宿かりて名を名乗らするしぐれかな」という芭蕉句碑があります。句意は「時雨が降ってきたおかげで、初対面のあなたの家に泊まり、自己紹介をすることになった。このように温かいもてなしを受けてありがたいことだ」〔後掲島田市〕──つまり「泊めてくれてありがとう」。

ところが、西田が採用した芭蕉句の上五は確かに「宿かして」です。

宿かりて名をなのらするしくれかな(続猿箕下・Ⅵ旅句二〇/宿かして 小文庫上・Ⅰ冬句一/泊船五・四)〔後掲高羽、2枚目p92〕

名を貸す場合、島田市の「ありがとう」解釈はあり得なくなります。詠者は宿を貸す側で、貸す条件として名を名乗らせた、つまり俄に「対決」的な色彩の句となります。下五の「しぐれ」も不穏さを増します。

来崎してない芭蕉にそのイメージがあったとは思えないけれど、西田が込めた含意は──長崎が貸した城の古址山麓面に、長崎氏からキリシタンまでこもごもの輩が「我こそは!」と大威張りで来寇しては打ち破れて消えていった。その激しくも虚しい歴史を「しぐれ」の一物に託した句、と読めるのです。

「はいはい、何でもいいけど、早めに綺麗に片付けて帰ってね」みたいな、長崎人のニヒルな笑みが見えるようです。

〉〉〉〉〉参考資料

URL:https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kanko-docs/basyouyadokarite.html

(たかば)高羽四郎 1972「芭蕉俳句の構文と表意 : 客語の主体化について」

『国文学研究』8巻 91-98頁

※山口県大学共同レポジトリ URL:https://ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/bg/1275

ナガジン/春徳寺

URL:https://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/hakken0202/03/index.html

芭蕉と伊賀/芭蕉の足跡 芭蕉の行程全体図

URL:https://www.ict.ne.jp/~basho/footmark/zenkoku.html