前章大村お船蔵跡行きは、海域アジア編の目的からすると、豪快な空振りでした。幕藩期大村のコアにもそれ以前の大村のそれにも掠めて歩いただけですし、大村以外への可能性が見えてませんでした。

ただ今から振り返って、ガチガチに組み上げられた大村藩正史の裏側に広がる潤沢な民衆史の存在が、だからこそ垣間見えます。平成25-29(2013-17)年に編まれた新編大村市史の著者の方々を中心とする大村地誌研究者のムーブメントが、そうした「深読み」方向へ進んでおり、近い将来、長崎学並みの「熟成」を迎える可能性を秘めていると寡聞ながら感じるのです。

人口統計の残る管理大国・大村藩

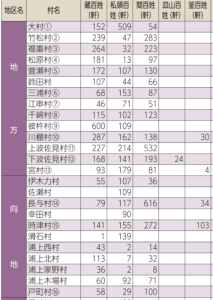

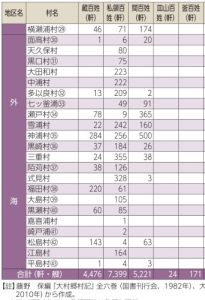

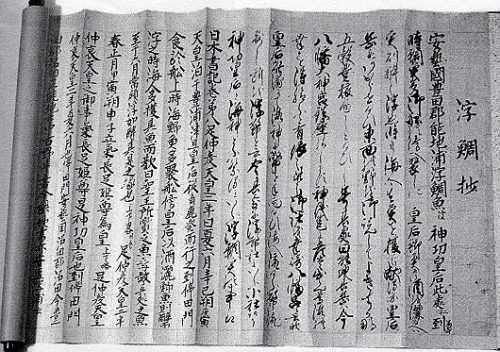

大村氏の徹底的な管理体制の基礎資料となった郷村記には、階級別の人口データが、断片を繋ぐと全体を再構成できる密度でストックされて……いるみたいです。

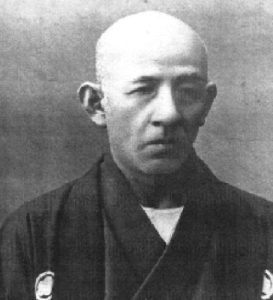

故・藤野保さん(1927年生-2018年没∶九州大・中央大)は、このデータを丹念にデータとして集積されています。下記は大村市史等で、この時空の陶芸交易への傾斜ぶりを記す人口データとして記述されたものです。

初期以来陶器業の生産がおこなわれた「地方」地区の上下波佐見村のうち、

上波佐見村では本百姓(同村では蔵百姓の表現をとる)ニニ七軒に対して間百姓五三二軒(三〇%対七〇%)という構成を示し、

下波佐見村では本百姓一六八軒に対して間百姓一九三軒(四六%対五四%)という構成を示している。

次に長崎往還路の定助郷村である「向地」地区の

長与村では、本百姓七九軒に対して間百姓六一六軒(二%対八九%)という構成を示し、

問百姓の数字は当領で最高を占めている。

さらに西彼杵半島の沿岸漁村のうち、漁業の発展が顕著にみられた「外海」地区の

瀬戸村では、本百姓七八軒に対して.間百姓三六五軒(一七%対八三%)という構成を示し、

同じく

神浦村では、本百姓二八四軒に対して間百姓五〇〇軒(三七%対六三%)という構成を示している(「郷村記」各村当該巻、詳細は『大村市史』上巻335-343頁所収「各地区品村の階層分化」表参照)。

以上の各村は、当領においてももっとも激しい階隈分化がみられた地域を、とくに抽出したものであるが、それによって、各村における階層分化を促進した要素と、小作日雇層である間百姓の余業・日雇収入の途が奈辺にあったか理解しうるであろう。〔後掲藤野、p17(727)-8(728)〕

※後掲大村市 新編大村市史/近世編/第四章 幕末大村藩の基本体制と政治動向/第一節 幕末大村藩の基本体制/三 農村構造とその動向/■五.農民層階級分化の諸形態 p500にもほぼ同様の内容有。

「下見て暮らせ」の江戸時代の身分制度が、本来は最下層の百姓のさらに下層を形成したことは皆様人権学習で学ばれた通りですけど、局所とはいえこのシェアは、そんな説明で整合する規模ではありません。そもそも、他地で農閑期の労働力又は事情により所有農地を失陥した百姓を呼ぶ間百姓とは、この事例の場合推測し難い。江戸期大村の実質的な最下層≒最メジャー集団を成したと思われるこの人たちは、一体何者でしょうか?

【資料整理】間百姓の居たところ

大村藩はその周囲を広大な海に囲まれ、「郷村記」には海に面した村々に浦百姓・浦間百姓・浦人などと称される人々がいたことが記されている。また、瀬戸村 ・嘉喜浦・崎戸浦には家船といって海上で生活する人々も存在した。これらの人々はそのほとんどが何らかの形で漁業に関わって生活をしていた。〔後掲大村市 新編大村市史/近世編/第三章 大村藩の産業 ・ 交通と領民生活/第一節 大村藩の産業/二 水産業/■一.漁業 p328〕

上記の「浦間百姓」が、言葉の並びから考えて浦人 ≒漁民のうち、正規の百姓たり得ない層、差別論的には正規の百姓からさらに見下される集団であることが想像されます。後掲元資料からの変換段階を藤野さんは細かく注記されており(→後掲引用付録表8注)、そのレベル(郷村記原文)には、実に多様な表記の揺れがあります。人民のカテゴリーを整理する理由を、藩側は、徴税の便と禁教への離反規制からしか持ってなかったわけで、別に何が正当とか本来とかいうものでもないでしょう。中には永住者(⑧)、苗字帯刀百姓(⑪)のように、百姓一般より上位と思われるものもあるから、やはり日本の伝統村らしい個別的な差別観念の発酵の末に個別に生まれたものでしょう。

その中、⑮(時津村)に「釜百姓103軒は浜田百姓(略)と記され」というのがあります。釜とは肥前の地歴空間からして陶磁焼物、釜百姓はその作業員を指すのでしょうから、そのブルーワーカー層で浜に住む集団があった。漁民側からすると、漁間期に輸出用として羽振りの良い焼物で小遣いを稼いでいた訳です。

と、様々なものを語る資料ではありますけど、いかんせん我々土地勘のない者には整理の手を付けにくい。幸い、新編大村市史は近世の村名マップを掲載してくれてます。

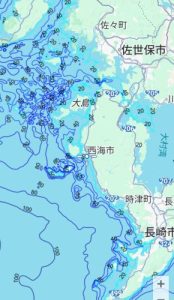

地図内に明朝・大文字で記される4つの大地域区分も、次表データの縦軸区分順となるのでご記憶ください。「地方」が大村湾の概ね東岸の現・大村市街側、「向地」が同じく南岸・長崎側。「内海」は同じく西岸から大村湾の北出口側であるのに対し、「外海」は同出口から出た西外洋臨海部。──本稿の興味からすると「外海」が重要に思えますけど、そうではありませんでした。

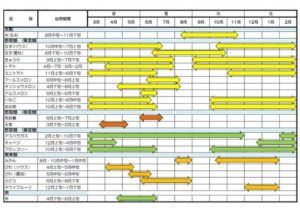

18C大村藩領内の百姓(農・漁民層)数データ

藤野さんが、縦∶村落 × 横∶農・漁民層区分 のクロス表に軒数(≒世帯数?)を整理したのが次のデータです。繰り返しですけど、管理側による郷村記の18Cデータです。大部につき、地方・向地、内海、外海の三画像に渡ります。

〔後掲大村市 新編大村市史/付録 pp598-99〕

②浦百姓1軒は浦附であリ、寺領百姓3軒は寺内と記される(二)。

③蔵百姓264軒は本百姓、寺領百姓4軒は寺内と記される(二)。

④蔵百姓181軒は本百姓と記される(二)。

⑤蔵百姓172軒は本百姓、寺領百姓4軒は寺内と記される(二)。

⑥蔵百姓68軒は本百姓、寺領百姓1軒は寺内と記される(二)。

⑦蔵百姓46軒は本百姓と記される(二)。

⑧蔵百姓115軒は本百姓と記され`別に永住者1軒がある(三)。

⑨蔵百姓600軒は百姓と記される(三)。

⑩蔵百姓287軒は本百姓と記され、別に蓋司1軒がある(三)。

⑪別に目見百姓1軒、苗字帯刀百姓7軒。上リ地百姓18軒がある(三)。

⑫蔵百姓168軒は本百姓と記され、別に帳末者1軒がある(三)。

⑪蔵百姓93軒は本百姓と記され、別に釜司1軒がある(三)。

⑭蔵百姓79軒は本百姓、寺領百姓5軒は寺内と記され、別に浦左司と釜左司が名1軒ある(四)。

⑮蔵百姓141軒は本百姓、釜百姓103軒は浜田百姓、寺領百姓3軒は寺内と記され、別に釜司1軒がある(四)。

⑯蔵百姓58軒は本百姓、寺領百姓1軒は寺内百姓と記され、別に帯刀御免百姓1軒がある(四)。

〔後掲高野〕

⑱寺領百姓2軒は寺内と記される(四)。

⑲間百姓3軒は浦間百姓である(四)。

⑳間百姓27軒は浦間百姓である(四)。

㉑寺領百姓3軒は寺内と記される(五)。

㉒間百姓74軒は蔵間百姓であリ、寺領百姓8軒は寺内と記され、別に開地百姓1軒がある(五) 。

㉓間百姓61軒の内訳は、蔵間百姓35軒、浦間百姓26軒である(五)。

㉔蔵百姓26軒は本百姓と記され、別に私領荘屋1軒がある(五)。

㉕間百姓27軒の内訳は蔵間百姓9軒、浦間百姓18軒であリ、別に荘屋1軒がある(五)。

㉖間百姓19軒の内訳1さ、間百姓18軒、浦間百姓1軒である(五)。

㉗蔵百姓43軒は本百姓と記され、別に内用地百姓1軒がある(五)。㉘問百姓55軒は、浦間百姓である(五)。

㉙問百姓174ffは蔵問百姓である(五)。

㉛別に上リ地百姓10軒がある(五)。

㉜別に私領荘屋2軒がある(五)。

㉝寺領百姓1軒は寺内と記される(五)。

㉞寺領百姓4軒は寺内と記され、別に目見百姓1肝浦人128軒がある(五) 。

㉟蔵百姓284軒は本百姓と記され、うち村百姓144軒、浦百姓140軒である(六) 。間百姓500軒の内訳は、村間百姓232軒、浦間百姓218軒.開百姓50軒であるけ0。寺領百姓4軒は寺内と記され、別に目見百姓2軒がある(六)。

㊱間百姓26軒は蔵間百姓である(六)。

㊲蔵百姓38軒は百姓と記される(六)。

㊳蔵百姓220軒lさ百姓と記される(六)。

㊴別に新地百姓85軒がある(六).

㊵蔵百姓60軒は新地蔵百姓である(六)。

㊶別に目見百姓1軒がある(六)。

㊷蔵百姓143軒は本百姓と記され、浦百姓147軒のうち、苗字帯刀免許雷所附浦百姓が2軒、帯刀免許浦百姓が1軒である(六) 。

㊸別に開地百姓16軒がある。

間百姓メジャー集落のプロット

同じ深度で地域網羅的な上記データから、間百姓がメジャーな集落をピックアップしてみますと、12集落が該当します。

(地方)竹松 上波佐見

(向地)長与 戸町

(内海)亀浦 中山 伊ノ浦 畠下浦 横瀬浦

(外海)面高 七ツ釜浦 瀬戸

つまり、間百姓がメジャーな集落は、大村湾の北出口、現在の西海橋から佐世保湾に入る付近に集中します。

この集団は、大村湾の浅海にプカプカ浮いていた訳ではなさそうです。長与や戸町のプロットは、労働力需要が大きかった長崎へのルート上のもので、それを考えるとむしろ少なさに驚かされます。

また、五島列島にかけての外海を徘徊したのでもない。

大村湾の北出口は、針尾瀬戸と早岐瀬戸でのみ外海と接続しています。後者「早岐瀬戸」がどこなのか最初分からなかったけど──ココ(→GM.)でした。何度か通ったけど川としか認識してませんでした。

針尾瀬戸※は屈曲狭隘、最狭部の幅約170m、ために潮流は10ノット以上にもなり、日本三大急潮に数えられます。なお、この三大……がどこかと言えば、鳴門、関門、来島又は針尾※※。「三大」※※※にするために無理をしてるだけで、実際は四大です。

※※レッカ社 2009『「日本三大」なるほど雑学事典』PHP研究所〈PHP文庫〉, pp. 42–43

※※※日本に三……が多い理由として、「奇数の文化と偶数の文化」論[1]及び「四」が「死」と同音で忌み言葉のためとする論がある[2]。〔wiki/日本三大一覧〕※原典注[1]西山豊 2014 “奇数の文化と偶数の文化” . osaka-ue.ac.jp. [2]今関忠馬 (2018年2月8日). “日本人にとっての3大美女、そのうち1人は中国人だった! それはなぜ?=中国メディア URL:https://archive.is/3hQBo

何が言いたいかと言えば──四急潮とも歴史的に海賊の出没地とされること。本稿の立場から言えば、海民の集住地です。

【鳴門】国生み第一号(オノゴロ島)

御原(みはら)(淡路)の海人

【関門】宗像(住吉)系海民

【来島】 純友 村上水軍

【針尾】 (記紀伝?)(西九州海民?)

なお、針尾瀬戸の動画は地元・NBC長崎放送がアップしている次のものが、バイアスなく、かつ迫力です。(2018/針尾瀬戸と西海橋 URL:https://www.nbc-nagasaki.co.jp/teleplus_detail/birdeye/saikaibashi/)

■レポ:肥前より釧路へ武富家の一族

前章で戊辰戦の功績で大村藩は3万石を賜った、というお話の際、通常の「肥」と数えられる佐賀藩はなぜ「明治の加増」がなかったのか調べていくと、佐賀藩は何と北海道開拓権の方を選んでた、という点に触れました。

紆余曲折はあったようですけど、現在も佐賀との繋がりを語り継ぐのは釧路※です。

1870年 (明治3年)

佐賀藩の論達により佐野孫右衛門が、170戸637人の漁民を釧路村 (現釧路市)、昆布森村、跡永賀村、仙鳳趾村に移住させる〔後掲釧路町〕

釧路(正確には幕府)は、1812(文化9)年から釧路の漁場を、直営から商人請負い経営に移行させてます。初期の川内長三郎・近江屋九十郎らの落札時代を経、佐野孫右衛門が請負者に落ち着いていきます。この佐野さんは越後国三島郡寺泊出身。

佐野さんと佐賀藩は、文字は似てても本質的には競合してたみたいですけど、前掲釧路町は明治3年には連携して移住を進めたように書いてます。

1871(明治4)年には佐賀から150名が移住。※後掲釧路市は同年8月10日「佐賀藩の農工移民286名が釧路国(厚岸・浜中・釧路)に移住する。」と記す。

仰々拙者水車大工業ノ為メ北海道釧路国開拓ノ為メ参百五十名鍋島公ヨリ差向ケニ相成候間拙者ハ釧路厚岸浜中ノ三ケ所江水車そば粉引之為掛ル事ニ付明治四年三月ヨリ…〔内田伊七「生国出立記」(厚岸町卿土館所蔵)←後掲ほっかいネット〕

後掲釧路市はこの年に「佐野孫右衛門が漁場経営不振等のために経済的破綻をきたし、漁場持を辞退して函館へ退去する。この後、佐賀藩が直捌を行なう。(肝煎:石川吉四郎、手代:豊嶋庄作)」としており、佐野さんとメインストリームが交代した可能性があります。「流氷害のため昆布が全滅する等、漁業生産がふるわず」ともあり、事業環境が厳しかったらしい。ただし、翌年には「佐野孫右衛門が再び釧路郡漁場持に起用される。」「分領支配廃止により、佐賀藩が釧路国の支配を罷免」との記事もあり、佐野さん-佐賀人-政府側の複雑な主導権争いがあったと思われます。

1876(明治9)年。この時期には開拓使幹部に佐賀県出身の西村貞陽という人が座っており、役人層までを侵食することに成功したらしい。西村さんが発起する形で「広業商会」という半官半民の商事会社が設立。官側資金か大蔵省勧業局から出たほか、民間からは笠野熊吉、武富善吉などの佐賀商人らが参入〔後掲ほっかいネット〕。つまり開拓事業ファンドを設けて、事実上の公社的運営になったらしい。

武富さん昆布を積んで大陸へ

この体制下で、事実上の独占者となったのが武富さんだったらしい。

広業商会の取扱う商品は、中国向け輸出昆布をはじめ、鹿角、鹿皮のほか、かつて漁場持が扱っていたアイヌの生産物とアイヌの生活必要物資であった。

漁場持制度廃止については先に述べたが、開拓使が漁場持廃止にふみきったのは、北見、根室、千島の漁場持の独占を排除することにあったのではあろうが、外貨を稼ぐ輸出昆布の集荷販売体制確立のメドがついたことがその背景にあったと思われる。つまり、広業商会の設立によって、漁場持の流通独占を排除することであった。武富善吉は函館を足場にして昆布貿易に従事し、同県人の笠野熊吉と協力、開拓使の西村貞陽らと清国市場を調査したりして商会を設立、釧路では佐野の漁場を買収して自ら生産に当たり、また厚岸には商会の出張所を設けて同県人の中川久平を派遣して現地の生産、集荷体制を固めた。〔後掲ほっかいネット〕

武富氏の来歴は分かりません。でも、昆布が中国へ売れる、というのは江戸期から海域アジアでは既知のビジネス情報だったでしょう。

上記画像によると函館に本店を置く商会だったようです。肥前での売買経験の有無はともかく、佐賀藩進出地での交易商品を自ルートで大陸へ流す算段をつけたと考えるのは無理がありません。

かくして武富家は釧路の名家として、尊敬されるに至ります。

武富氏について云えば、武富善吉はその後釧路銀行を創設するなど水産業を中核として釧路の産業経済界の牛耳をとり、実弟隆太郎は第五代釧路町長をつとめ、また、福富甚吉、古瀬恒次郎など釧路の政財界に活躍した人達を輩下に擁して、釧路の開発に多くの足跡を残している。〔後掲ほっかいネット〕

佐賀藩なのか福富さん個人なのかはもう分かりませんけど──明治御一新とほぼ同時に当時知られる北の端の海に飛び込み、交易路を開いてしまう。別の意味で、日僑と言っていい獰猛さです。

ほっかいネットによると「福富稲荷」という社があり、料亭「八ッ浪」を中心とする氏子(奉賛会)により祀られているというのだけれど──佐野碑園というところしか見つからなかったので、こちらの案内から。

この公園は、釧路を開くにあたり功績のあった四代目佐野孫右衛門(一八四一年-八九年)を顕彰した「佐野孫右衛門氏紀功碑」が立っていることから「佐野碑園」と呼ばれています。

江戸時代末期、このあたりに漁業と交易をすすめる 「久寿里会所」があり、明治時代にはこの付近に釧路初の学校の「丸太学校」や「電信分局」も建てられました。

また、明治四十一年(一九〇八年)に釧路に滞在した石川豚木がしばしば訪れた料季「希望楼」もこの地にありました。〔案内板〕

意表を突く人物が登場しました。啄木は確かに、1908(明治41)年1月21日21時過ぎ、釧路新聞社社長・白石義郎と共に釧路駅に降り、同社臨時社員として76日間の滞在をしてます。

しっかりしろ釧路の啄木

三味線の絃のきれしを火事のごと騒ぐ子ありき大雪の夜に〔後掲啄木の息 所在地 釧路市南大通7-2 建立 1993年(平成5)3月10日〕

「子」は子どもではなく、啄木日記などから推測して芸

明治後半の釧路は北海道でも有数の成長都市。佐野・福富の草創期に加え、

明治時代の中頃、青森、秋田、新潟、富山などから多くの漁業者が移住し、沿岸や沖合での漁(主に、昆布、鮭、ニシン)が定着。エンジン付きの船の登場で漁業が発展し、ロシア(当時はソ連)やアラスカ近海の北洋漁業の基地として大量の漁獲高をあげ、昭和44年(1969年)から9年間も続けて水揚げ量日本一を記録しました。〔後掲釧路を知ろう〕

釧路の幸運はさらに続きます。釧路市街沖200mの海底に炭鉱が明治初期から稼働、これが増え続ける外航船への燃料供給基地としての有利を釧路に与えます。現在も国内唯一、坑内掘りの採炭を続ける炭鉱です(釧路コールマイン株式会社)。──江戸期、和人の交易場があるのみだった(と目される)「クスリ」(クシュリ、久寿里)は、啄木の1908(明治41)年には18千人に近づき、1930(昭和 5)年には5万人を越えます。〔後掲釧路市/資料編4:明治以降の戸数及び人口の推移〕

これは定住人口でしょうから、港町を通り過ぎる人間の規模はさらに多く、啄木も(観光客ながら)その一人だったのでしょう。

石炭の採掘は明治維新の頃から始められ、函館港の開港に伴い、入港する外国船に燃料供給を行っていました。大正9年(1920年)には太平洋炭鉱株式会社が創業し、本格的に石炭を採掘。石炭への需要が伸びる中、従事者数は最大で約5000人、最盛期には年間261万トンもの石炭を採掘し、釧路を支える産業のひとつとなりました。〔後掲釧路を知ろう〕

啄木日記によると、釧路での啄木はかの小奴とロマンスに溺れてます。

十二時半頃、小奴は、送つて行くと云ふので出た。菊池とは裏門で別れた。何かは知らず身体がフラフラする。高足駄を穿いて、雪路の悪さ。手を取合つて、埠頭の辺の浜へ出た。月が淡く又明かに、雲間から照す。雪の上に引上げた小舟の縁に凭れて二人は海を見た。少しく浪が立つて居る。ザザーッと云ふ浪の音。幽かに千鳥の声を聴く。ウソ寒い風が潮の香を吹いて耳を掠める。(略)

月の影に波の音。噫忘られぬ港の景色ではあつた。“妹になれ”と自分は云つた。“なります”と小奴は無造作に答へた。“何日までも忘れないで頂戴。何処かへ行く時は屹度前以て知らして頂戴、ネ”と云つて舷を離れた。歩き乍ら、妻子が遠からず来る事を話した所が、非常に喜んで、来たら必ず遊びにゆくから仲よくさして呉れと云つた。郵便局の前まで来て別れた。〔明治41.3.20呼木日記←後掲啄木の息〕

「妹になれ」「なります」じゃねーよ、みたいな浮かれムードが当時の釧路にはあったのでしょう。取材や接待費用もあったとする説もあるけれど、啄木の釧路での収支は次の如く真っ赤だったことになってます。

■啄木の釧路新聞給料25円(釧路滞在中の総給料65円)

■啄木の借金

・日景主筆 5円(1/24)

・佐藤理事10円(1/31)

・宮崎郁雨50円(2/26,2/28)

・宮崎隆12円80銭(2/29)

・保野病院4円

・遠藤隆15円

・下宿への未払金50円

・正美堂書店への未払金16円

・喜望楼への未払金7円

・しゃも寅への未払金12円

・鹿島屋への未払金22円〔後掲釧路港文館〕

さて。大村に居たはずの海民像は、三(四)大急潮の中でも特に不鮮明なまま、埋もれて行こうとしてます。その懸念は、新編大村市史の特に民俗編の著者層はお持ちになっている模様で、かなり多量の頁を割かれていました。その紹介が、本章の主眼となります。

■レポ:大村家船パラダイス伝

でもも少し勿体ぶらせて頂きます。、民俗事象に移る前に、近世のデータとして残る「大村海民」の痕跡を押さえておきます。

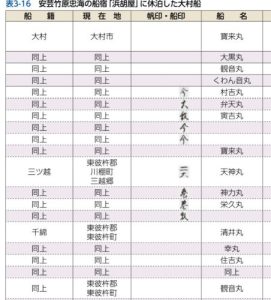

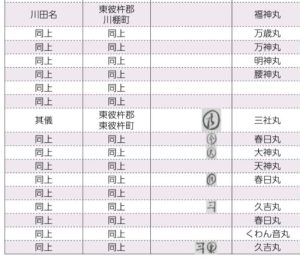

データ∶大村船籍船の一覧の船籍分布

まず……こんな作業をよく……と感嘆するしかないけれど、江戸期国内各港の客船帳の記述を元に著者(同部責任者∶半田隆夫)がリストアップした大村船籍船の一覧です。

総計71隻中、藩都・大村籍と確認できるものは僅かに3隻。24隻(表中「大村領」区分)は大村のどこか特定できないものらしい。でも大村城下以外の船籍が特定できるものが44。特定可能分47の中での比で9割以上ですから、大村船籍船の大方は市街以外を船籍地としています。

その理由はまず間違いなく、水深でしょう。針尾瀬戸付近まで行かないと20mが連続する水域はありませんし、50mは外海に出てからです。佐世保湾の最大干満差は3mと言われ※、水深20mでは大型船はやや危険です。

では、具体の船籍地5村を、前掲の間百姓メジャー村落と同様、マッピングしてみます。彼杵(8)・川棚(27)・千綿(4)が地方(大村湾東岸)、瀬戸(1)・松島(4)が外海でした。折角なので、マッピングする地図は間百姓プロットの上に重ねてみます。

やはり大まかには針尾瀬戸付近に固まりますけど、にも関わらず、瀬戸を除き間百姓メジャー村と奇妙なほど重なりません。多分、棲み分けられています。回船商の立場から言うなら、間百姓層の居住地を避けて船籍地を設けてます。──俗に言えば、赤丸プロットの港は海民の群れる「柄が悪い」巷で、リスクを避けつつ彼らを労働力としては利用すべく、適切に離れた周辺港に寄港地を定めたのでしょう。

MEMO_01 川棚三越∶皿山役所の三越蔵屋敷

上記マッピング作業で浮かんだ湾東岸・川棚と外海・瀬戸というのも、不思議な土地です。新編大村市史に僅かに情報があるので転記しておきます。

まず川棚は、現・集落のある小串郷駅からは直線1km強、GM.では徒歩30分余と出る、三越(→GM.)郷と呼ばれる付近が荷揚場だったようです。瀬戸内海の住民の感覚としては……非常に見慣れない地形ながら、鞆の水仙島が陸と繋がっていたらこんな感じかも?……と夢想しました。同じ小さな半島の先に片島魚雷発射試験場跡※がありますから、日本海軍の兵学上も意味を見出せる海域だったのでしょうか、それとも古の海人のゲン担ぎだったのでしょうか。

三越には、皿山役所の三越蔵屋敷が置かれた。三越郷の琴平神社は、 天保八年(一八三七)、三越浦の海運業者牧野荘右衛門・牧野伝三郎・村上善兵衛が讃岐の金毘羅神社の祭神(木札)を勧請したものである。拝殿には、船絵馬 (前掲図3-32) 数枚が奉納されている。〔前掲p451〕

琴平神社から(多分南に)下った三越公民館には、馬頭観音があり、これは元々片島にあったものを(年代から考えて)魚雷試験場設置時に移転させられたものと推定されてます。公民館付近は、「波佐見焼・蔵米・特産物などを保存する蔵と役所があった」と伝わり、多分これが上記新編大村市史のいう「皿山役所の三越蔵屋敷」でしょう。その他、名家とされる「岡村家」の屋敷も現存〔後掲元長崎県・川棚町地域おこし協力隊〕。

大村湾東岸(地方地域)からの物資集積・搬出港だったことだけは、確証的に推認できます。

MEMO_02 瀬戸∶領内第一繁昌の湊

鉄道がないので長崎からバスで100分かかります(→GM.∶経路)。ただし西海市役所所在地、つまり地域の中心です。

※※「西海市は、平成17年4月1日に旧西彼町と旧西海町、旧大島町、旧崎戸町、旧大瀬戸町の5町が対等合併し、人口26,652人(2021年5月末日現在住基人口)の新たな市として誕生しました。」〔西海市HPトップ URL:https://www.city.saikai.nagasaki.jp/〕

瀬戸浦は『大村郷村記』第五巻( 64 )によると、船数二三―――。そのうち、九反帆七、八反帆二、七反帆四、六反帆六、五反帆二艘である。しかし、管見の限り、本州の客船帳に散見できるのは福吉丸一艘だけである。『大村郷村記」第六巻( 6 5 )にご「此浦何風にも船繋よし。大船弐百艘余繋ぐべし。肥後・薩摩井諸国の商船

輻輳 の津にて領内第一繁昌の湊なり」とある如く、肥後や薩摩など九州を主な流通圏とする廻船であったかも知れない。

(65) 藤野保編『大村郷村記』第六巻(国書刊行会 一九八二)

[関連](57) 藤野保編『大村郷村記」第五巻(国書刊行会 一九八二)

地元の苦労をひとまず棚上げし、正直な印象を語らせて頂きます。なぜここが、そんな海運の要所になったのかが分かりません。水深も、松島・池島付近の沖合まで出ないと保てないし、陸運の便も極めて悪い割に海産物もずば抜けたものはない。

──上記「此浦何風にも船繋よし」の記述は、風力航行時代には何か異様に有用だった要素があった可能性を否定ませせん。

ただし、それが逆に、唯一の利点を際立たせます。長崎・平戸から溢れた非公式の荷を降ろす場としては、両者から適度に離れた適地だった、という可能性の移写の可能性をほんせんす。

意外にも西海地域は、

この地域は、何故、かくも凄まじく珠玉なのでしょう?

MEMO_03 回船問屋生データ∶浜胡屋の客と竹原屋の御客

すみません。史料のレベル的にはより最深度に移行させて頂きます。付き合いきれないって方は恐縮ながらジャンプして下さい。

次の数値は、上記のより一次的なデータになります。現・広島県竹原市忠海の回船問屋・浜胡屋の「荒木家文書」に記載の宿泊者リストから、著者(同部責任者∶半田隆夫)が大村船籍のものをピックアップしたもの。

やや大村(市街)船舶が多いですけど、

大村10 川棚ほか26(56.5%) 計46

ですから、まあ率的には冒頭で紹介した船籍分布に近いと思われます。ところが西国藩指定の船宿だった御手洗・竹原屋の記録を見ますと──

つまり、川棚と全国、少なくとも大阪表を結ぶ海路が、

大村の家舷イチイガシの蔭

さて、ようやくですけど新編大村市史の民俗編の家船記述に入ります。なお、著述責任者は久田松和則※さんのパートでした。

海民及び家船に関しては、彼らが行政又は外交上の支障を生じない限り史料には記されないのが常です。その状況下ゆえに、1586(天正14)年にルイス・フロイスが博多沖で家船を見、驚いて記した日本年報の文章が有名です。

筑前の海岸に沿って博多を過ぎ、諸島の間に出た時、これまでかつて見たことのないものを見た。我等の乗っていた船の附近に六、七艘の小さな淮舟があったが、この舟は漁夫の家となり、妻子・犬猫・食物・衣類及び履物その他、家財一切を載せ、各舟には唯一人船尾に坐って櫂を頭上に漕いでいたのである。

※原典 村上直次郎訳、柳谷武夫編輯「イエズス会日本年報」下〈新異国叢書4〉(雄松堂書店 一九七九)一四一頁

フロイスの14年前の1562年10月25日(永禄5年9月28日)、同様に宣教師イルマン・ルイス・ダルメイダが、大村湾西岸横瀬浦(→GM.)で記した書簡内に、やや淡々とした次の記述を残してます。

江内には多くの漁夫あり、その妻子とともに海上に生活し、夜は江内に来たりて眠る。

※原典 村上直次郎訳、柳谷武夫編輯「イエズス会士日本通信』上〈新異国叢書ー〉(雄松堂書店 一九七八)二九一頁

原文を確認できないので、本当にこれほど明確に海上生活の実態が記されているのか少し疑問ですけど──藩による近世の記録としては、「郷村記」(嘉喜浦村の分)にも記事はあります。

夫家船は由緒在り手往昔より嘗領内に居住す、家内平常船住居なり、櫓は弐丁に限る、片櫓なり、魚漁を以て産業とす、従来家船中而已嫁娶し、外人に縁を結はす、今嘉喜の浦に三拾八艘、崎戸浦に弐拾九艘居住す

※原典 藤野保編『大村郷村記』第六巻(国書刊行会一九八二)三一〇頁

新編大村市史は近世編でも「瀬戸村・嘉喜浦・崎戸浦には家船といって海上で生活する人々も存在した。」〔後掲大村市 同書/近世編/三章 大村藩の産業 ・ 交通と領民生活/第一節 大村藩の産業/一.記録に現われた生活民俗/二 水産業/■一.漁業 p328〕と触れているけれど、この所在地の典拠は上記大村郷村記だと思われ、逆に言えばこの藩公式史料しか実証性のある記録はありません。

けれども民俗伝承のレベルでは──大村においては、何故か、藩の半公認の加護を受けてきた形跡があります。──中世から毛利氏を経て浅野広島藩までの、村上系水軍とその残党海民について、そんな状況だったと聞きますけど〔後掲宮本/21家船の商船化など〕、結論として、大村ではより根源的に藩が彼らを許容してきた印象を受けるのです。

少なくとも外向きには、前章に見た通り徹底的な管理体制を採ったとされる大村藩が、です。

日本一家船衆に優しい大名

この家船と大村氏の関わりについて、先の瀬戸村の記録(引用者追記∶注37)中には大村純伊が有馬貴純の攻撃を受けて敗北し、大村領を脱出して最終的には呼子沖の加唐島に潜伏した際、忠節を尽くし主君の脱出・潜伏を手助けしたと記す。その敗走の時期は永く文明六年(一四七四)とされてきたが、新史料の発見等によって文亀元年 (一五〇一) 頃と訂正すべきである(3 8)。家船衆が大村純伊の敗走に関わったことが事実とすれば、一五〇〇年代の初めには西海地域の沿岸部には家船衆がいたことになる。

※原典 (37)藤野保編「大村郷村記」第五巻(国書刊行会一九八二)四四六頁

(38)大村市史編さん委員会編『新編大村市史 第二巻中世編』(大村市 二〇一四)三一九頁 ←同書中世編/第三章 戦国時代 PDF URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai2kan/documents/2-3syou.pdf/三 有馬氏と大村純伊の抗争中岳合戦/■一.中岳合戦の年代 p315-319

大村純伊※は16C後半の中岳合戦で有馬氏に惨敗、大村を追われたが数年後に奪還。

この大村純伊さんの敗走・潜伏から復帰までの経緯は年代的にも経緯としても謎が深く、新編大村市史上も別途検討されており、ここでは深入りしません。ただ、前掲引用での新史料の発見というのは「橘姓渋江氏由来」という記録で、この渋江氏というのは、玄界灘の加唐島に潜伏した大村純伊が「本領奪回を祈願して伊勢参拝を行」った際に縁のあった一族であるという。敗走期間は後の藩記事でも六年とされており、そんなに長く西九州を離れた大名が反攻軍を率いるなど通常は考えられません。奪回時の大村氏は海上勢力のまとめ役、又は「神輿」だった蓋然性が高いでしょう。だから、この時の海上勢力が、即ち家船衆として領内に留まったのだと考えられます。穿って言うなら──家船衆は大村湾付近に自らの海域を得るために、丁度敗走してきた純伊を担いで有馬領へ攻め込んだことになります。

次の功績譚は、鎖国政策を履行するためのものです。大村氏が、幕府又は長崎奉行向けに作った──「大村領の怪しい連中は幕政に協力的だぞ」というプロパガンダの気配があります。

近世での活躍を嘉喜浦村「郷村記」 (39)によって見ると、正保四年(一六四七)に来航が禁止されていたポルトガル船が突如長崎港に入港する。その初動警備として家船衆が港口の高鉾嶋とかげの尾の間に大綱を張り、更には高崎・女神崎の間に船筏となって入港を阻止している

※原典 (39) 、(40) 前掲註(36) 三――頁

[関連](36) 藤野保編「大村郷村記」第六巻(国書刊行会一九八二)三一〇頁

次の自由漁業権は、広島の能地や対馬の曲の漁民が伝えるのに似てますけど、藩側の文書として残った保証内容です。

→009-5豊玉(帰)\対馬\長崎県/曲集落に伝わる沿革:三韓遠征の立役者・阿曇磯良

また同村「郷村記」 (40)に収録される「代々家船江相渡候書附」には藩領海での自由な漁労が許されるとともに、「公役井臨時之船手御用無溜怠可相勤者也」とあって、大村藩の海に関する恒例、あるいは臨時の船役目を任されていた。

※原典(再掲) (39) 、(40) 前掲註(36) 三――頁

[関連](36) 藤野保編「大村郷村記」第六巻(国書刊行会一九八二)三一〇頁

家船衆に賜る「山」

嘉喜浦・崎戸浦・瀬戸のそれぞれが、(原文に主語がないけれど)藩から陸地を貰ってます。移住させられた際には何と田までを賜っている。

文政元年 (一八一八)には嘉喜浦・崎戸浦の家船衆は、大島之内の寺島に移住させられ、一族の本家筋には野地一反、同島に家を構えた者には五畝が与えられた。病気や大風のときの待機用として家を構える者もいたのである。しかし天保七年 (一八三六)に寺島に藩用の牧場が置かれると移住を余儀なくされ、嘉喜浦・崎戸浦の支配となり、嘉喜浦の下波用山のうちに三段の山を与えられている(41)。この山から日頃の生活に必要な薪を取り、漁具の材科となる竹などを取り揃えたものと思われる。

※原典 (41)前掲註(36)

[関連](36) 藤野保編「大村郷村記」第六巻(国書刊行会一九八二)

ただここで言う「山」というのがよく分かりません。本当に「薪を取り、漁具の材科となる竹などを取り揃え」るためだけの土地配分だったのでしょうか?

少なくとも、藩が江戸期を通じて非常にナイーブな対象層として対処してきた、という姿勢は見えてくるのですけど、それ以上は……。

瀬戸の家船衆については、 三枚帆程の船に妻子とも乗り組み、冬と春は飽を取り、四月から六月までは

葛網 、七月から九月までは師網 を引き、常習的には鉾で魚を突き漁を行った。また惣領が嫁を取ると、親はそれまで生活した船中の胴の間を譲って艫の間に隠居したという。天保十一年(一八四〇)には多以良村に山四段をもらっている(42)。

※原典(再掲)原典 (39) 、(40) 前掲註(36) 三――頁

[関連](36) 藤野保編「大村郷村記」第六巻(国書刊行会一九八二)三一〇頁

地図に記された「家船」

家船衆の所在が地図上に記される例は、見たことがありません。久保松さんも、その点から特にピックアップしたのだと想像します。※平島→GM.

明治以降も家船衆は健在であった。明治八年(一八七五)「神社明細調帳」 (43)には崎戸浦鎮座の浅間神社の氏子数が一三五戸と記され、「外に家舷三十五艘」、同じく崎戸郷の乙姫神社についても「家舷二十五艘」とある。また平島の事代神社の境内絵図(44)には、神社下手の入江波戸には「家舷波戸」と記され、家船の漁撈が平島一帯にまで及び、家船用の船溜があったことが分かる。(続)

家船の船溜まりが「あった」事例は、多分近世以前の西日本各地に──いわゆる蛋民も含めば東シナ海からジャワ海まで──存在したと本稿では推定するんですけど、文字になって残ったのを見るのは個人的には初めてです。

長崎海域での「家船」は、行政用語に準ずる地位を得た用語としては、恐らく唯一のものです。

明治後半には長崎県が家船の

(続) 明治三十五年(一九〇二)の長崎県水産課の調査では、瀬戸村に一二〇艘、崎戸村に五六艘とあり近代に至るまで健在であった(45)。

※原典(44) 架蔵番号 県書一一 二〇九-一「神社明細調帳 第十八大区 西彼杵郡」(長崎歴史文化博物館収蔵)

(45)田中享一「家船の由来と漁撈の概要」(大村史談会編『大村史談』第四号 大村史談会 一九六八)

近代契約上の家船衆

こうした背景を持つゆえに、大村の家船衆は近代の

西海市大瀬戸歴史民俗資料館には、明治三十九年(一九〇六)に福田村漁業組合と瀬戸の家船が交わした次のような「入漁契約書」が所蔵されている。

一、三重村漁業組合地元二於テ瀬戸村島頭福松外九十九名、代表島頭福松ヨリ登録申請ノ鉾舷舒網葛網キビナゴ網ヤズ網漁業二付、無償入漁ヲ認ムル事

二、葛網及舒網キビナゴ網漁業ハ、三重村漁業組合二於テ専用漁業ノ免許ヲ受ケタル漁業二直接妨害ヲ輿ヘサル様操業スルコト

明治三十九年六月二十日

福田村漁業組合理事

専用漁業者 白石源太郎

瀬戸村島頭福松外九十九名代表者

入漁権者 島頭福松

※※赤字は引用者

民俗編著・久田松さんの見解では、瀬戸村島頭福松ほか計百名が家船衆で、福田村漁業組合と入漁協定を結んだのが上記契約です。「福松百名党」が家船衆であることは史料そのものからは読み取りにくいですから、恐らくは福田村か瀬戸の地元に補足的に伝承で伝わったものでしょう。ただし、そうでないと近代漁業法制下で、法に基づく漁業組合が、同地域での入漁権を争うような事態は考えにくいのも確かです。通常は、対抗集団も漁業組合化して、農商務省下での登録団体として同等格たろうとするはずですけど、百名党にはそれが出来なかったのでしょう。

家船衆が漁業組合を作れなかった理由は細かくは分かりませんけど、住所がなく成員不詳の集団を、何かの点で当時の役所が要件不具備と見做したのは想像に難くない。「外九十九名」というのは、本当に自分たち家船衆が何人いるのかよく分からず、島頭福松さんが「とにかく連名する者を百人集めろ」とか号令を発したのでしょう。そもそも「島頭福松」というのは戸籍名かどうか疑わしい。「松の頭領」などと呼ばれた知恵の回る親分が、明治の新興フレームで武装した福田村漁業組合に対抗しようと、何とか近代契約形態の「和解状」の締結に至ったのでしょう。

また同館には「家船由緒書」も伝わる。前述の有馬氏との合戦に敗れた大村純伊を支援した功績によって、領海で漁は勝手次第との旨を記す。領主からのお愚付きであるから、末代まで大切に保存してきたものである。

その末尾にはその伝えてきた経緯を記す。

大正二年三月営村光明寺在勤河野舜道氏尓依頼して表装再調す

家舷郷 鈴川輿五郎

大分縣宇佐郡龍主村

表装再調者河野舜道(花押)

永年の保存によって大切なお墨付きが痛んできたのであろう。鈴川輿五郎という人物が、瀬戸の檀那寺住職に頼んで表装のし直しを行っている。鈴川輿五郎の居所を「家舷郷」としているが、拠点とした福島にあったのであろう。

なお、先の地図にも記された「家舷」という用字が、大村では常用されていたようです。「舷」(げん)は「ふなべり」の意で、「船」とは微妙に意味を違えます。単なる慣習でしょうか、あるいは深読みすべき用字でしょうか。

大村湾の昭和の家船風景

最後に、久田松さんが直接又は間接に見聞した情報を転載します。

まず、中戸(→GM.)と今泊(→GM.)の二地点の最後の光景を記述します。

この集落に定住し始めたのは、冒頭に引用した瀬戸内の家船の暮らしにもみえたが、子供の教脊の問題であった。義務教育の普及によって子供の通学のために陸への定住が始まった。中戸集落は元々の住民と家船衆とが混在している。

中戸の家船衆は獲った魚を対岸の七ツ釜に運び、その地の農産物と物々交換を行っていた。用いた船には藁か茅で屋根を設けていた。

崎戸にはもう一つ家船が定住した場所があった。今泊の集落である。崎戸島の南部には本郷の島があるが、その本郷島の向かい面が今泊である。(続)〔後掲大村市 新編大村市史/五巻 民俗編/一章 /第一節/一/■三/二.昭和四十九年の調査ノートから pp324〕

長崎県道15号崎戸大島線(→GM.)沿いの、中戸・崎戸の何れも島と島との間の地峡に面した東岸の集落です。

下記を読むと、大瀬戸もまたかつては福島との間の海峡に面した東岸の土地。中戸・崎戸・大瀬戸樫浦郷の地勢が似かより過ぎてます。樫浦郷の西側にはなるほど、埋立てた海峡と言われれば納得のベルト地帯があります。

(続) 本郷での平成二十七年(二〇一五)の聞き取り調査では、昭和八年(一九三三)生まれの人物(八二歳)の記憶では、小学校六年生の頃に家船から学校に通ってくる同級生がいたという。この記憶からも昭和二十年の頃までは家船は健在であった。

瀬戸の家船は現西海市大瀬戸町の沖に浮かんだ福島が定住の場所であった。中でも向島地区である。現在この福島と大瀬戸地区との間は埋め立てられ、陸続きとなっている。

この地域では昭和三十四年(一九五九)頃まで家船での漁が見られた。

筆者は昭和四十九年十一月に、佐世保競輪場近くの海岸に係留されている家船二艘を実見した。全長一〇m位で、船中には洗濯物が干されて一見して一家全員が生活している模様がうかがえた。かなり老朽化した船であったが、想像以上に大きかった。〔後掲大村市 新編大村市史/五巻 民俗編/一章 /第一節/一/■三/二.昭和四十九年の調査ノートから pp324〕

この光景は、西日本各地での家船衆陸上がりの状況とシンクロします。

ただし、大村市 新編大村市史/五巻 民俗編を含め、(従来から探し続けているにも関わらず)

「能地というところは大へん活気のあるところで,このようにその経営を充実させつつ次第に陸上りしていったのであって,それでは力のないものだけが漁をしているかというと,そうではなく,海への愛着のたちきれないものがなお漁業をつづけているのである。1日海を見ないと気分がわるくなる人もあるという。ただその人たちのために能地沖の海は魚が少なくなりすぎ,せますぎる。しかも学校教育の関係で昔のように魚を追うての船住まいはゆるされなくなった。[後掲広島県教委 昭45,宮本常一]」

付記

さて、以下はどうにも咀嚼できなかった、大村地域の不思議な事象群に係る断章の……悔しい集積です。

1_広島に居らで大村木挽き唄

民俗編中、佐原貴子さんの責任パートに次の「木挽き唄」に係る論考かありました。不思議かつフレームが大掛かり過ぎて、到底咀嚼しきれませんでしたけど……海民が関わっていることは、まず間違いないのでしょう。何仕出かしてくれたんだ?という感じです。

日向の木挽き唄以前の宮崎県下の木挽き唄をたどれば、和歌山県、 三重県、広島県、四国地方などから宮崎県に仕事を求め渡ってきたワタリ山師、ワタリ木挽きが持ち込んだ木挽き唄であり、その旋律は瀬戸内海地方、広島県呉市の音戸の瀬戸で船頭たちが歌う「音戸の舟唄」に源を発するという(49)。かつて広島県は木挽き職人の一大拠点であり、この広島木挽きたちが各地に持ち込んだ唄が、吉野の木挽き唄や矢部の木挽き唄などそれぞれの土地の唄となった。昭和五十二〜五十四年(一九七七-七九)にまとめられた「長崎県の民謡」(50)には県下で採取した木挽き唄の歌詞が掲載されている。それらの内容に大きな違いはないが、次の四つに着目したい。

木挽きゃ馬鹿なもの広島におらで今じゃ大村の藪山に(大村市)

木挽きゃ馬鹿なもの広島にゃおらぬ今はオグラのヤポ山に(諫早市富川町)

イーヤーレー 木挽きにゃ馬鹿な奴広島にゃおらで今はくろぎの藪山に(諫早市高来町)

鍋で餅つく広島木挽き人がちょいと来りゃ鍋かくす(諫早市小長井町)

「広島」「広島木挽き」が歌詞に登場するので、宮崎県同様広島木挽きに由来を持つ唄と考えられ、その足跡は本市にも及んでいたことが分かる。また、本市に持ち込まれた唄には当地の地名(大村)が織り込まれている点にも注目できる。(略)

山師や木挽きは山間部や材木が集まる港などを経ながら移動して行った。その主な移動手段は、恐らく海運であり、木挽きが使う鋸の発達と造船が深く結びついている点を宮本常一も指摘している(52)。また、音戸の瀬戸を含む広島県沿岸部は、家船衆の拠点とも近接し、両者の間につながりをうかがわせる。

※原典(49)宮崎県編『宮崎県史』資料編民俗2 (宮崎県 一九九二)八〇九〜八一〇頁

(50)長崎県教育委員会文化課編「長崎県の民俗芸能・民謡」I〜Ⅳ(長崎県教育委員会一九七七〜一九八〇)を参照。(52)宮本常一『山に生きる人びと』(河出書房新社二〇一二)一七六〜一八〇頁

2_火の山の礫を積み継げ野面積

あと、同民俗編(p364∶野本政宏さん責任パート)には、野面積についての論考かあります。大村の火山麓扇状地の地場の円礫を石材として利用する知恵によるもので、大村市街の特有の景観であるらしい。

面白いのは──ある意味当然ではあるんてすけど──この石垣をマッピングすると、大村の旧海岸線か、あるいはそれに沿って展開した家並みのゾーンが復元されるということです。しかもこれは、近世の大村城下町ではなく、中世以前の大村のそれだと思えます。

3_水主町の石垣を襲うもの

上記の縁取りと、大村本陣の位置から考えて、重要と思われてくるのが水主町(→GM. 読み∶みずぬしまち)です。

「船奉行支配であったが、元禄8年からは町奉行支配」(元禄8=1695年)とは、17Cまでの港が、18C以降は港町に発展したことを意味します。

江戸期の町名。大村城下の1町。町人地。「大村郷村記」によれば,水主町筋の本町で,町並みは本町境の石橋際から田原ノ方出口棒鼻までの長さ58間5寸,幅は馬場広入口が2間5尺2寸,石橋際が3間4寸,町内には浜丁2か町が含まれていた。地内にははじめ定水主が居住していたが,文久2年当時は町人と定水主が雑居し,竈数は浜丁・横丁を含んで82(うち定水主15)。もとは船奉行支配であったが,元禄8年からは町奉行支配。なお,浜丁は水主町ノ方入口から海手新田闢までの長さ48間4尺5寸,および浜通横丁際から丹々川尻石垣までの長さ28間5尺5寸の町並みからなる。本町との間に架かる石橋はもと土橋であったが,延宝4年に酒屋の貞松吉右衛門が石橋を架け,文政3年諸大名の通行の節に乗物などが危険であったため橋の幅を広め,両端に欄干が付けられた。橋の本町側には門があり,門の左側に石橋口が設けられた。通常番人は置かれず,大名通行の時に限り足軽2人を勤番させた。当町の出口である棒鼻には高さが陸側8尺5寸・海側6尺5寸,長さが陸側10間・海側11間の石垣が築かれていた。宝永7年・宝暦4年・文化10年・嘉永4年に当町が火災に見舞われ,宝永7年12月25日晩戌刻の火災は当町大上戸川から7軒目の定水主市兵衛裏の雪隠から出火し,西風にあおられて本町・裏町・草場片町が被害にあい,当町59軒が焼失した。文化10年12月晦日晩7つ半時の火災も当町浜船手定水主三浦梅太郎の木屋から出火したもので,船手懸本宅19軒,町家10軒,木屋9軒が焼失した。また嘉永4年12月27日晩にも当町浜勇五郎家から出火し,隣家21軒・木屋10軒を焼失した(大村郷村記)。廃藩置県にともなって大村町の一部となる。なお,明治7年の資料には大村町のうち水主町と見える。〔角川日本地名大辞典/水主町(近世)〕

「定水主」という用字を、漢文表記で「水主を定める」の意ではなく、普通名詞として用いる事例は、大村以外にヒットしませんでした。出典は新編大村市史によると大村郷村記。同史料内には「定」字のない記述で「水主地は水主畠と記される」と解説された箇所があり、これは前掲例によると家船衆に藩が賜った農地でしょう。想像するに──「定水主」は、通常の水主、つまり家船衆ではない、陸地に主たる生活拠点を持つ船舶所有者を指すのではないでしょうか?

ただ「高さが陸側8尺5寸・海側6尺5寸、陸側10間・海側11間の石垣」というのは……高さ2〜3m、一辺20mの入口砦を築いて、何を誰から守っていたのでしょう? ※1尺≒30cm 1間≒1.8m

4_新羅人寄り付きし浜描く筆

最後は史料です。というより、如何に史料上、大村湾が霞の中にあるかを確認しておきます。

六国記に肥前という語はあります。かつ、庇羅島(平戸)と値嘉島(五島列島)を通って新羅人が来る、という記事まではあります。

『日本三代実録』貞観一一年(八六九)六月一五日条によると、五月二二日夜、新羅海賊船二艘が博多津で豊前国年貢絹綿船を掠奪したと大宰府から報告があった。しかも貞観一八年三月九日条によると、松浦郡の庇羅島 (平戸)と値嘉島 (五島列島)について、「大唐新羅人の来る者、本朝の入唐使等、この島を経歴せざるなし。府頭の人民申していわく、去る貞観十一年、新羅人貢絹綿等を掠奪する日、その賊同じく件の島を経て来たる」とある。つまり五島・平戸が新羅海賊の中継地だと認識されており、このためこの二島を「値嘉島」として肥前国から独立した行政区域にしようとしていた。この両島に近い大村湾が新羅海賊対策において、何らか役割を果たしていたとするのが自然である。〔後掲細井p26(8枚目)〕

細井さんは、五島・平戸を通った新羅人は地理的に大村湾に上陸することが多く、防御側もそこに拠点を持ったはず、という推論をしています。つまりここにも

なお、細井引用では肝心の庇羅島(平戸)と値嘉島(五島列島)の文字がないので少し不信が残りますので、下記展開部に確認できた原文を付しました。それでも伝聞(土地の噂)ではありますけど、確かに両島の文字は確認できます。

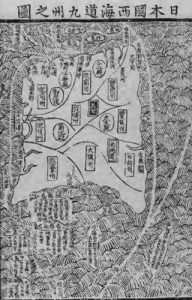

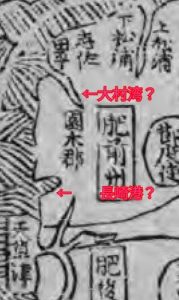

もう一つは、本稿ではお馴染みの海東諸国紀に残された図面です。細井さんによると、大村湾が記されているという。

時代が下るが 「海東諸国紀』(「日本国紀」清男)によれば、「己丑年、遣使来朝す。杏に、肥前州彼杵郡彼杵遠江清原朝臣清男と称す」とあり、大村太守源重俊もいる。偽使の可能性もあろうが、大村湾と海外との結びつきを示唆する。また同書所載の「日本国西海道九州之図」の「肥前州」の地名として、佐志、鴨打、呼子、上松浦、下松捕、志佐、田平と並んで、「園木郡」が記される。また「九州之図」は港而を詳細には記さないにもかかわらず、長崎湾と覚しき而入、そして 「園木郡」の文字に向かって湾入する大村湾と覚しき海を描く。〔後掲細井p28(10枚目)〕

園木-大村……音の相似はあるようなないような、ですけど……確かに偶然とは思えない位置に二つの「凹」は描かれてます。

でもこの凹みは──地形を忠実になぞろうとしたものではあるでしょう。けれど──李氏朝鮮3代皇帝・太宗が1419(応永26)年、倭寇討伐を名目に軍兵1万7千で対馬に侵攻した応永の外寇の後、一転、対日融和に転進した4代世宗の腰巾着が申叔舟、海東諸国紀の著者です。半分は日本海域の偵察が任務で、安芸・蒲刈の海賊をあれほどに畏怖し描写した※この小役人がこの絵図としうのは──あまり西九州に注目したようには感じられないのです。少なくとも他の海域の絵図に比べ、注記したとは思えません。

(蒲刈)m19Pm第三十五波mm御手洗2/蒲刈の海賊首領の朝鮮語

(甑島)m19R_0m第三十七波mm甑島m予習日/「甑」島の由来

(対馬)009-3金田城(帰)\対馬\長崎県/金田城はなぜあんなところに?

(沖縄)m19Bm第二十一波mm1波之上宮(ニライF67)/■レポ:久米の経済中心∶親見世(国庫)と宝庫

細井説に反論しようとしてる訳ではありません。前記倭寇を脅威と見ていた李氏朝鮮が、その拠点として対馬を疑ったのにも関わらず、そのすぐ背後の西九州に、ほどほどにしか注視していないのはなぜなのか?その迂闊な扱いが、むしろ不思議なのです。

〉〉〉〉〉参考資料

URL:https://x.gd/JMMim (短縮)

葦田川風/卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第5部 ~瑞穂の国の夢~ – 表現者の肖像

URL:https://www.gentosha-book.com/creators/himiko5/

安部伸哉 2021「19世紀の地方米市場における取引制度の動向──萩藩の御切手と相場所を事例として──」『社会経済史学』87巻1号 p.25-47

※JSTAGE URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/sehs/87/1/87_25/_article/-char/ja/

(えいち)HMV&BOOKS online/久田松和則|プロフィール

URL:https://www.hmv.co.jp/artist_%E4%B9%85%E7%94%B0%E6%9D%BE%E5%92%8C%E5%89%87_200000000255106/biography/

大村市 1994/「広報おおむら」1994(平成6)年8月号No.1175

※市HP https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouhou/shise/koho/koho/mukashi/h1-h9/1994.html

PDF∶https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouhou/shise/koho/koho/mukashi/h1-h9/documents/2736431.pdf

大村市 2025/令和7年度当初予算概要

URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/zaisei/shise/shokai/zaise/yosan/r07gaiyo.html

(おおむ)一般社団法人大村市観光コンベンション協会(公式ホームページ)/観光パンフレット一覧

/大村城下町まち歩きガイドマップ pamphlet-machiaruki-1( 1920KB)

URL:https://e-oomura.jp/relays/download/28/138/124/0/?file=/files/libs/1004/202503251446174172.pdf

大村市史編さん委員会 2017(平成29)年「新編大村市史」/データ配信

/第三巻近世編 URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai3kan/datahaishin3.html

/第2章(PDF:2,337KB) 藩政の推移と改革 URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai3kan/documents/213-320_dai3-2syou.pdf

/第3章(PDF:7,521KB) 大村藩の産業・交通と領民生活 URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai3kan/documents/321-480_dai3-3syou.pdf

/第五巻(現代・民俗編)

URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai5kan/datahaishin5.html

※民俗編 第1章(PDF:4,283KB) 大村の生活民俗 PDF URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai5kan/documents/02-1minzoku1.pdf

大村市歴史資料館/令和5(2023)年度大村市歴史資料館企画展 『郷村記』にみる大村の村々

URL:https://x.gd/1GECu (短縮)

おおむらの史跡(9810KB)

URL:https://e-oomura.jp/relays/download/28/138/119/0/?file=/files/libs/994/202503251439031673.pdf

大村の城/玖島城(くしまじょう、大村城) 大村市玖島1丁目(大村の城シリーズ)

URL:https://www.fukushige.info/oomura-castle/kushimajo.html

菊池眞一研究室 都々逸/六国史/日本三代実録

URL:http://www.kikuchi2.com/chuko/sandai.html

北村タカトシ/久田松宮司が長崎県神社庁長に就任

URL:https://takatosi.net/17712

釧路阿寒湖観光サイト/旧太平洋炭礦炭鉱展示館

URL:http://ja.kushiro-lakeakan.com/things_to_do/2864/

釧路港文館 石川啄木と釧路 – kushiro-kobunkan ページ!

URL:https://kushiro-kobunkan.jimdofree.com/%EF%BC%92f-%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E5%95%84%E6%9C%A8%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8/%E5%95%84%E6%9C%A8%E3%81%A8%E9%87%A7%E8%B7%AF/

釧路市ホームページ

/釧路市統合年表

URL:https://www.city.kushiro.lg.jp/shisei/gaiyou/1006797/1006798/1014299/1014301.html

釧路町/釧路町のあゆみ | 北海道

URL:http://www.town.kushiro.lg.jp/introduction/ayumi.html

攻城団ブログ【戦国時代の境界大名】大村氏――初のキリシタン大名家として、せめぎ合いのなかで生き残る

URL:https://blog.kojodan.jp/entry/2021/01/19/180000

釧路を知ろう Discover Kushiro 94646

URL:https://kushiro94646.jp/2017/03/411/

古事類苑全文データベース – Kojiruien URL:https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/#:~:text=%E3%80%8E%E5%8F%A4%E4%BA%8B%E9%A1%9E%E8%8B%91%E3%80%8F%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%82%92%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

古文書ネット/銀一貫、一匁っていくら?銀貨の換算

URL:https://x.gd/BhKmtz (短縮)

(じえい)JAながさき西海|主要農作物紹介

URL:https://ja-nagasakisaikai.com/agriculture/876

柴多一雄 2015「元禄享保期における大村藩財政」『東南アジア研究年報』巻 56, p.1-23

※長崎大学学術研究成果リポジトリ URL: https://nagasaki-u.repo.nii.ac.jp/records/4083

神社と古事記 2015/近代社格の別格官幣社とは?

URL:https://www.buccyake-kojiki.com/archives/1026659822.html

船頭小唄/びわ湖(琵琶湖)の基礎知識

URL:https://endoh7735.sakura.ne.jp/biwako/biwako_0.html

(たかの)高野信治 2015「藩領社会の人々とくらし : 大村藩『郷村記』の分析を中心に」『九州文化史研究所紀要』58巻 pp81-130 九州大学附属図書館付設記録資料館九州文化史資料部門

※ 九州大学 九大コレクション | 九州大学附属図書館 URL:https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_detail_md/?reqCode=frombib&lang=0&amode=MD100000&opkey=b151633734127488&bibid=1546817&start=

田口さつき(主任研究員)「歴史からたどる漁業制度の変遷 その7 ─ 戦時統制と漁業会への転換 ─」農林中金総合研究所『農中総研 調査と情報』2018年09月号 第68号 /レポート-農林水産業 p14~15

※農中総研 調査と情報 | 刊行物 URL:https://www.nochuri.co.jp/report/report_20230728-2658/

啄木の息>文学散歩>北海道>小樽

URL:https://takuboku-no-iki.opal.ne.jp/3sanpokusiro.html

鎮西学院大学生(CSL) 2022年 クジラ関係調査(概要報告) (長崎県大村市)

URL:https://www.fukushige.info/photo01/568page.html

釣りナビくん(アプリ) ※要登録

URL:https://tsurinavi-kun.com/

長崎新聞「人気にあやかります」 ラグビーユニホームのおむらんちゃん – 2019/09/15 [14:00] 公開

URL:https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=545794384749118561

ながさき旅ネット/歴史の流れを感じる旅~片島公園「川棚魚雷発射試験場跡」 | わたしがえらぶ長崎のお気に入り Tabi Note | 【公式】長崎観光/旅行ポータルサイト

URL:https://www.nagasaki-tabinet.com/blog/tabibu/milk/202110/2

日本財団 2023/ここは湖?いいえ海です!超閉鎖性海域・大村湾の不思議に迫る!【大村湾ワンダーオーシャン調査隊2023】を開催しました! | 海と日本プロジェクトのプレスリリース

URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001848.000077920.html

ニッポン城めぐり/佐世保城(長崎県佐世保市)の詳細情報・口コミ |

URL:https://cmeg.jp/a/castles/9066

日本の地形千景 佐賀県・長崎県:多良岳火山の放射状谷

URL:https://www.web-gis.jp/GM1000/LandMap/LandMap_18_015.html

ねっこのえくり

/有馬氏(藤原氏北家・長良流)の系図

URL:https://nakuyo-neuneu.com/keizu/226024006/#226025007

/大村氏(藤原氏北家・長良流)の系図

URL:https://nakuyo-neuneu.com/keizu/226029001/#google_vignette

ひとみ/肥前歴史研究家/無嗣改易⁉️大村藩存続の危機②~幕閣編~

URL:https://note.com/tai_yuka/n/n3923e75dbb7a

広島県教育委員会「家船民俗資料緊急調査報告書」,1970

広島禅会/広島市・呉市で在家禅として座禅をする「広島禅会」です –

URL:伝説の巻物 ~浮鯛抄~

福重HP

/2019年・おおむら秋まつり(概要報告) (長崎県大村市)

URL:https://www.fukushige.info/photo01/481page.html

/大村郷村記とは (大村)郷村記(大村の歴史シリーズ)

URL:https://www.fukushige.info/ayumi/oomura-history/oomura-gosonki.html

/大村の土地の形成 (大村の歴史シリーズ)

URL:https://www.fukushige.info/ayumi/oomura-history/tochikeisei.html

/大村の偉人・有名人・活躍人シリーズ(長崎県 大村市(旧・大村藩)関係の人物紹介など)/深澤儀太夫勝清(ふかざわ ぎだいゆう かつきよ)

URL:https://www.fukushige.info/oomura-ijin/fukazawa-gidaiyu.html

/薩摩芋の栽培は肥前が早かった(薩摩芋の歴史,サツマイモの歴史,さつまいもの歴史)(大村の歴史シリーズ)

URL:https://www.fukushige.info/ayumi/oomura-history/satsumaimo.html

福田舞子 2011「幕府による硝石の統制一軍制改革と座・会所の設立」『科学史研究』50巻258号 p.77-85

※JSTAGE URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhsj/50/258/50_77/_article/-char/ja/

藤野保 1963「幕末・維新期における小藩の構造とその動向─討幕派第ニグループの動向をめぐって─」『史林』46巻5号 p711-741

※京都大学学術情報レポジトリ 紅 URL:https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/items/d9da7ca3-6653-4280-8961-42bfe79e2d23?locale=en

文化庁/大村のイチイガシ天然林 文化遺産オンライン

URL:https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/164031

細井浩志 2020「律令国家以前の彼杵郡―竹松遺跡の発掘成果による一仮説」『長崎学』4巻 p19-33

※researchmap URL:https://researchmap.jp/castilli_8s/published_papers/48110419

ホッカイネット

/2(2)ア 明治維新と北海道開拓:移住民

URL:https://www.hokkai.or.jp/history/kusiro-sanpo/2-2-2a.html

/4(1) 佐賀藩支配の意義

URL:https://www.hokkai.or.jp/history/kusiro-sanpo/2-4-1.html

まっぷる/五箇山での塩硝づくりはユネスコ世界遺産の加賀藩の軍需工場だった (2ページ目)

URL:https://articles.mapple.net/bk/17321/?pg=2

宮本常一 1964(kindle 2015)「海に生きる人びと」『双書 日本民衆史 三』未来社(河出書房新社)

昔に出会う旅

/長崎旅行-2 「玖島城跡」と大村藩を支えた人々

URL:https://blog.goo.ne.jp/tako_888k/e/936396adf222d6ddd3fb423504deaf5e

/長崎旅行-3 玖島城の海の玄関「大村藩お船蔵跡」

URL:https://blog.goo.ne.jp/tako_888k/e/36f960c5c2cf48a927b2c85344f31646

元長崎県・川棚町地域おこし協力隊が起業してみた 2016:【参加してみた】三越&片島の歴史探訪散策をしてみた

URL:https://kawatana-chiikiokoshi.blog.jp/archives/1114.html

優しい雨/オオムラザクラ(大村桜)とクシマザクラ(玖島桜)の様子

URL:https://pino330.com/archives/21800

山下正貴 2004「厳原港お船江の建設経緯と保存・活用に関する研究」『土木史研究』論文集No.23

※jstage URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalhs2004/23/0/23_0_71/_article/-char/ja/