GM.(経路)

目録

中熊から大朝戸までは野道

さて中熊から登るこの道は──これまたキツい。

日差しも容赦ない。ブレーカーを脱ぐ。

え?

0949。舗装が無くなりましたけど?大丈夫?

0952、車道。左手東の十字から右折南行。……ってさらに登り?

階段状の一つ上の丘になるらしい。こりゃ……昼飯一杯食えるな。

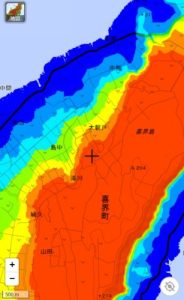

で──この時の感覚を一応地形的に確認してみますと、確かに中熊辺りの段差は大きい。

喜界島の高地、この時の大朝戸から城久にかけては、一概に緩斜面とは言っても、細かくは傾向がバラバラの複雑な地形です。喜界島が世界的なスピードで隆起する時、北西側のこのラインに何らかの「軋み」を生じたように見えます。それが、喜界島の歴史に何をもたらしたのかは、やはり分からないのですけど、集落配置はこの軋みラインの上側(段直上)と下側(海岸線)の二列を成しているように見えます。

墓地。

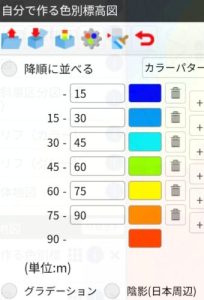

安政七年と萬延二年の銘碑。享年が十七と十六となっている。1860年と翌1861年、二つ違いの姉弟が相次いで死んだ。飢饉か天災か。それが伝わったということは、古墓があってそこからの近年の改葬か。そもそも、なぜここに昭和・平成代と一緒に、この姉弟のみを葬ったのでしょう?……こちらは巻末で熟考します。

10時のチャイム。

やれやれ、平坦になりました。墓のエリアが境目だったのでしょう。

三叉路二つ。二つ目の左は「百之台公園2.5km」。右は喜界町のDコース表示。

右へ。

1005。バス停・西目(表示の読み∶にしみ)。

西の目?どうせまた音が先の謎の地名てしょ?──と角川日本地名大辞典を引くと──

水神宿ル大川ノ六月灯

意外にも薩摩出水・阿久根にも同地名があり、古来支配領域の西端に位置していたことを指す(阿久根市誌)、つまり漢字から出来た地名と分かる。「海岸部は変化に富み、佐潟の洞穴は中世海賊の隠れ場ともいわれ、江戸期の隠れ念仏の遺跡とも伝える。また、高之口には八大竜王を崇めて竜王岩と呼ばれる巨岩がある(三国名勝図会)」〔角川日本地名大辞典/西目【にしめ】(出水)〕というから、海民が無感情に方向で付した「記号」地名とも言えます。喜界島のがこれに類するかは無論断言できませんけど、

勘樽金一流系図によれば,慶長14年島津家久からの使者のことが見え,「勘樽為調貢如中山都云々国王賞之賜金鉢巻且令為西目間切大役云々」とある(奄美大島諸家系譜集)。〔角川日本地名大辞典/西目【にしめ】(喜界)〕

とある。慶長14年とは1609年、つまり薩摩が侵攻した年です。進駐直後に薩摩が役人を置いて押さえた土地。つまり、薩摩との繋がりが濃厚に臭う場所です。それと多分関係あるけど──大朝戸、羽里、(下の川)島中の三集落では「六月灯」が開催されます〔後掲喜界町2025年5月16日〕。

「ロッガッドー」の名で親しまれる鹿児島の夏の風物詩で、盛大かつ有名なのは鹿児島市・照国神社のものですけど※、旧暦6月(現在は7月)に旧薩摩藩領地域一円で行われます。ただ、薩摩藩ではなかった地域のうち奄美大島の名瀬や、この喜界島のエリアではなぜか伝わり、昭和まで各集落で行なわれていた。ただし、現在は廃れているといいます。うち、僅かに存続しているのが大朝戸付近なのか、元々この中央高地にしかなかったのか、どうもよく分からないまま消滅していこうとしている行事。

水神社(大朝戸)。1007。

大朝戸地区公民館。左手に「水神宿ル大川ノ泉」と表示のある水辺。──つまり霊泉として認知されてる。集落の基礎になってる泉です。

右手に赤ポスト。

青岬役目を終えた神も在り

そのまた右手裏にも小さい水源かあります。ポンプは新しいけれど構造は古い。コンクリではあるけれど、右手の段に祠らしき……ものがありました。

前面に浅い窪みがあり文字が彫ってあるように見えるが暗がりで読めない。

「水神」もまた薩摩系の古い層を持ちます。この場合の「薩摩」とは島津という意味とは、必ずしもシンクロしない、「みやきせん」的な古薩摩のことです。

令和7年度「しまごよみ」という喜界町が毎年製作してるカレンダーから「水神」を検索してみますと、水神祭は次の集落で行われてました。

(旧暦) (新暦) (開催集落)

旧6/15 新7/9 池治、島中、先内

旧8/12 新10/3 西目

旧9/9 新10/29 大朝戸、中熊

〔後掲喜界町2025年3月18日〕

中央部の、限定的なエリアのように見えます。

検索を続けると、何と鹿児島市・照国神社の奥宮がヒットしました。多分、同社に伝わるトーンが現れている文章です。

裏手へ回ると人気はほぼなくなり、緑深さが増してくる。

そこで出迎えてくれたのは、鬼のような石像?これは龍神様の子供「蛟(みずち)」という霊獣だ。神社によると、ある日突然足元の石が積み上げられていたらしい。

龍神様の子供に案内されるように進むと「水宮」と書かれた鳥居が見えてくる。

鳥居の奥には、たくさんの苔生した祠が…これらは「内神(うちがみ)」という神様。鹿児島では古くから、家の屋敷内に内神様をお祀りする信仰があった。

この水神地には、お役目を終えた様々な形の内神様が眠っているのだ。(略)

奥地にひっそり佇む水神地は、水の神様と役目を果たされた内神様をお守りする特別な場所なのだ。〔後掲照国神社〕

水神は、

三柱のスペースへ二神 皐月波

この水源の対面三角の、今来た道の正面側に石敢當。

さて、水神の段の神体は像。二柱おられるが右手のスペースが空いてます。本来は三柱だったのでしょう。廃仏毀釈か何かで失われたか。

左手にからもう一段上がる階段があるけれど上は野原。野道すらない。その左手に渓流が,先の左手池に注ぐ。

従って、段の右に偏った場所に二柱の像はある。この、バランスを意図的に崩した、あるいは二柱を中央線から排除しようとする意図が読めません。

中央(右)の主神は羽衣らしきものを巻く。

奇妙に付き出した首の表情は、男性に見えます。

覗き込めばハヤグリーヴァに見返され

妄想ですけど……この首の出っ張りと、鼻の部分の加工跡のようなのは、この像の元の姿がインド的な(本当に馬の顔の)馬頭観音だったから、という可能性はないでしょうか。

後、右手が削れてます。何か、破壊者の嫌うものを持っていたかもしれません。

供物にコップと賽銭あり。

左の像は損傷が激しい。

腹の部分で一度折れたのをコンクリで接着したように見えます。それにしても……ひどく不自然に右を向いてます。

背後のコンクリートと岩は,上部の崩れからこの像を守っているようにも見えることに気付きました。単に山が崩れて破損したのを、復旧したのかもしれません。

これら像の右側に、またしてもなにもないスペース。奥に段があるから、まず間違いなく設計上意図的に造られた空間です。

そろそろ発とう。

ういんさとう 蛙の合唱聴くしまなー

1040、三叉路を右。

ここのバス停表示では、大朝戸は「ういんさとう」。?

すぐ右、さらに左。登りになったけど……集落・島中への道に間違いない。右に豊原畜産とある。畜舎の中は牛。

蛙の大合唱。左手の土手の向こうは湖沼らしい。

山中の峠を越えた……かと思えば、ここもまた平地。また段丘を一段登ったらしい。

島中集落を一枚。バス停のひらがな表示は「しまなー」となってます。

神居らず亥の日の遊びは叩き合い

島中の棒踊り(しまゆみた(方言)で「ブットンカー踊り」)は、2017年に喜界町の無形民俗文化財に指定。10月最初の亥の日に開かれる「亥の日遊び」(平島区長談)集落行事。それがこの保食神社前で奉納されるそうです。

神無月(10月)亥子ということは、西日本にあるイノコ∶「悪」が容認される日の習慣が連想されます。令和に入ってから変化したのか、上記画像の上側の状況(多分、行事化された集団抗争)が本来の姿なら、何十という鬼が暴れ回ったという広島の亥子に似た世界が、もう一つ前の喜界島にはあったかもしれません。

島中のレンガの中に保食神

さて話を戻しまして……1057、保食神社(島中)。バス停対面の広場の端です。

何とこの御本尊は──レンガ造り?

扉は止め金だけで鍵がなく開けれる。この赤扉はレンガより新しいから,元々なかったみたいです。つまり収納ボックスとしてではなく、祠としてレンガが選択されたらしいのです。

何を驚いてるかというと──日本本土ならそんなセンス、ある?

中は縦長の石三柱。凹凸はあるけど刻み跡ではありません。どう加工してるのか分からない。

祭壇の花瓶に枯木。5円玉一つ。

右手に小さな熊手。

1106、手前の道から左折東南行。やや登り。なぜか脚が痛みを持ってきません。

はんかんめー公園。南対面に鳥居。いや?東にもあるぞ?鳥居の構造は同じだけど……何だこの配置は?

ここは地元人にとって──明らかに「公園」ではありません。判じ難いけれど多分、ヤバヤ(風葬地)だと思います。でも、それはどうやって確認できるのでしょう?

はんかんめー公園の二柱

南から。

「豊受姫神」と荒い字で彫ってある。

供え物は、御猪口と十円玉一個。右側面に「明治四年」と読める文字。

東。

「水五訓」という座右銘的なものを奉納して、看板にしてあります。先と同じ筆跡で「水神」と書かれた石柱。

西洋花の供え物あり。

よし撤退。1123。

──「よし」と言っても何も分かちゃいないんですけど。何となく喜界島での納得の仕方に、諦めみたいな耐性が付いてきました。

喜界島の下り坂は、登りの怨念を相乗する爽快さです。

素晴らしい下り道を通って(→GM.行程)、「1130VillaKikai前に出た」とメモってるから、上の写真をはんかんめー公園で撮って、8分で下ってしまってます。

湾方向へ左折。でもまだ湾に落ち着く気はありません。夕方の飛行機までは、まだ半日──はもうありませんけどね。

■レポ:喜界島中熊1860・61年没

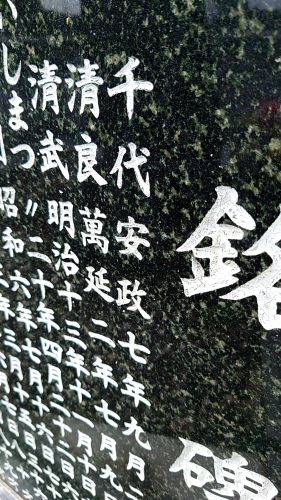

本文中(→前掲)の安政七年(1860年∶享年17)と翌萬延二年(1861年:享年16)、数年後の明治維新を見ずに逝った姉弟銘碑について、再考させて頂きます。

この家がよほど呪われていた、とは想定しないとすれば、連続年に子2人が失われたのは、同一の原因によるでしょう。

さて、元号「安政」の出典は「群書治要」巻38「庶民安政、然後君子安位矣」── 「庶民が今の世の中の暮らしに満足していれば、治めている君主の地位は安定する。」なる含意で、実態が飢饉と専横の6年余になったのは庶民には大変な不幸でした。安政7(1860)年3月3日(グレゴリオ暦3月24日)の桜田門外の変の直後、安政7年3月18日(グレゴリオ暦1860年4月8日)に行われた改元で、この不吉な時代※は幕を閉じ、新元号・万延に移行します。

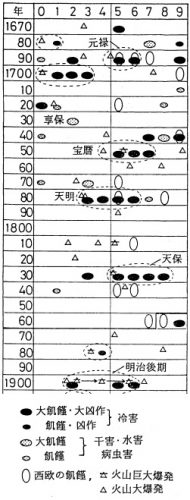

萬四千人」と一桁違う数字を記していることが明らかになっています〔後掲松嶋〕。下記近藤分析でも、1870-80年代は複数の火山活動が認められ、飢饉の可能性はあるものの、具体的記録としては明治に入ってからの方がむしろ多く実証されています。

つまり、姉・千代の没銘年月「安政七年九月」は正規の元号運用上は存在しません。薩摩藩政下の喜界島ですから、誰かの誤記録が「改元なんか気にしてられない」混乱下で発生したとも考えられます。姉弟は10カ月の間を置いて逝去します。

台風や地震などの天変地異は普通は10か月持続しません。九月と七月という季節と、漁獲の可能性からは飢餓の可能性もやや低い。この持続性の災厄は、疫病の可能性が最も高いと考えられます。

クリフ・ハゲットモデル三類型

ただ、1860年頃の喜界島での伝染病流行について、ヒットするものはありません。

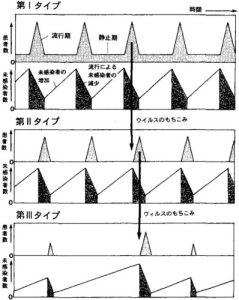

そこでまず、島嶼について言われる総論について。──これは天然痘についての記述てすけど、疫学上のトレンドとしては粗く類似すると考えて読みます。

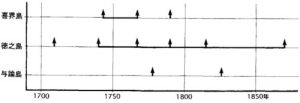

近世の沖縄とその周辺の天然痘を調べた論文を読む。文献は、小林茂「近世の南西諸島における天然痘の流行パターンと人痘法の施行」『歴史地理学』42(2000), no.197, 47-63.

平安時代には30年に一度来襲しては大きな爪あとを残した天然痘も、江戸時代には、日本のほとんどの地域で、数年に一度やってきて、おもに小児がかかる病気になっていた。もちろん罹れば致死率は高いが、子供だけがかかる流行と、大人もかかる流行とでは、意味がまるで違う。前者では、親が悲しんだりはらはらしたりするが、後者は、ある社会の危機になる。

(略)南の周縁部である沖縄と沖縄周辺の島々においても、同じようなことがあったかというと、それがちょっと違う。天然痘がやってくる間隔でいうと、八重山諸島、徳之島、喜界島などもだいたい30年くらいである。徳之島でいうと、1707年、1740年、1767年、1790年と流行している。この間隔だと、一度の流行で、島の人口の半分前後が罹患することになる。村の人口の半分が数週間にわたって、ほぼ一斉に重い病気で寝込み、その5%から10%が死亡する(致死率にはかなりのばらつきがあった)という事態は、島の生活に大きな影響を与える。天然痘の流行があった年と、飢饉があった年が一致するという、天然痘が襲来型であった社会に特徴的な現象も見られる。その意味で、沖縄周辺の諸島は、北海道と同じ、襲来型の天然痘のレジームの中にいる地域であった。〔後掲akihitosuzuki’s diary〕※

次は「はしか」についての論述です。クリフ・ハゲットモデル (三類型)が示されます。これは単に、「周波数」の問題ではありません。周波数が可変数であるのに対し、ヒトの寿命が固定数だからです。

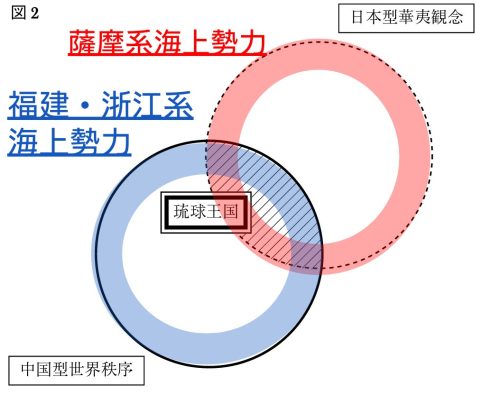

以上のような流行のパターンは,イギリスの計量地理学者,クリフとハゲットが麻疹を例に示したモデル 30)のうち,孤立していて,人口規模が小さいケースによく一致する(図2のⅡあるいはⅢ)。人口規模が大きく,常時天然痘患者がおり,みじかい間隔でほぼ周期的に流行する場合(図2のI)と比較し,とくにⅢの場合は人口規模が小さく,病原体が内部で循環できないだけでなく,免疫をもたない人の増大にも時間を要する。こうした人がかなり増大したところで,たまたま病原体が侵入すると大流行が発生することになる。(略)また奄美諸島の島じまの孤立性の高さ

も考慮に入れる必要があろう。外部からの病原体の侵入自体も少ないと考えられる。

なお,島嶼での麻疹の流行を例に流行タイプと人口規模との関係が検討されている 31)。これによるとタイプは人口密度の高い場合(流行が急速に進行)では35~50万人以上,人口密度が低い場合(流行が緩慢に進行)では20万人以上でみられるという。また Ⅱタイプの流行は人口1万人までみられ,それ以下では凹タイプになるという。天然痘の場合も同様とすると,徳之島や喜界島はこの限界にちかい。また与論島の場合は,これよりもさらに人口規模が小さく,Ⅲタイプとなる 32)。〔後掲小林,5-6枚目p51-52〕

31)① Black, F.L., “Measle endemicity in insular populations: critical community size and its evolutionary implication,” Journal of Theoretical Biology,11,1966,pp,207-211,

② Cliff and Haggett, op. cit. (note 30,②) , pp, 245-246.

32)与論島の寛政2(1800)年の人口は3,357人であった。「沖永良部島代官系図」(藤本・武野・松下校訂前掲10),338~339頁)

──我々文系の言葉に翻訳してみます。罹患する集団のどれだけが、前回の厄災の経験者か、つまり免疫を持っているかによって、罹患の対象世代の広さが決まる、ということです。

孤立した島嶼は、クリフ・ハゲットモデルのⅢ、つまり稀に全世代が厄災に見舞われる。ある個人は人生に一度しか経験しないけれど、その厄災はほぼ全島民が罹患するほど全面的で、それこそ八丈島の丹娜婆伝説の如く死亡率は高い……という傾向があります。

1840年石垣島「御国元疱瘡勝ニ付……廻船滞留」

COVID2019に対し全ての国が最終的には集団免疫に頼るに至ったように、クリフ・ハゲットモデルのⅠパターン、小さな災厄を繰り返した方が、同質な経済活動維持のためにはベターです。Ⅲパターン、集団を根こそぎ崩壊させる大厄災は、逆に定期的な再構築が行われる点で健全さを維持できるのかもしれません。いずれも別の側面では非情な話ですけど。

なお、疫学的に「閉じた系」である各島嶼は、後掲小林のデータによると時期の連動は必ずしも見られません。ただし特に徳之島-喜界島間については、半分ほどのケースで同時性が疑われ、島の間の移転の蓋然性は相当あると言わざるを得ません。

厄災の大波に恐怖し、かつ外部からの流入路が限定される琉球島嶼では、移動制限も古くからの常套手段だったらしい。次のは道光20(1840)年の琉球の行政記録です。──体面上の清帝国進貢国だった琉球は、喜界と異なり中国元号を用います。

〈寅二月廿七日死去 詰医者那覇〉 亀浜筑登之親雲上

一 道光弐拾年庚子四月七日前之沖下着御国元疱瘡勝ニ付而嘉弥真津江廻船滞留ニ而五月二日石垣江着船 40)。〔原典∶「御使者在番記」道光22(1840)年条←後掲小林〕

40)沖縄県沖縄史料編集所編前掲33),255頁。

※※前之沖∶沖合の停泊地と思われる。

※※※青字∶引用者が後掲沖縄県から追記。これにより「御国元」は沖縄本島を指すと推測される。なお、御使者在番記の「使者」「在番」とは、首里王府の命を受け地方(特に八重山)に派遣された役人を指す同王国職名で、その行跡は「筆者」と呼ばれる随行秘書官により記録されており、これが蓄積されたものが御使者在番記として現存している。

沖縄本島を天然痘流行時に出発して来航したが,すぐには上陸しなかった模様で, 1カ月弱後に着岸している。これは検疫停船(quaran-tine)に相当するとみてよい。〔後掲小林〕

沖縄本島から4/7に石垣島沖合まで至ったけれど、「御国元疱瘡勝ニ付」※、5/2まで待機させてようやく石垣島に上陸させた、と解されている記述です。

(喜界島) 「弐拾五ヶ年振リ疱瘡五千人余之煩候」on喜界島代官記

以上により、防疫手段とそもそも水際対策が取りやすく、かつ島民の免疫サイクルが全世代型になっているため、琉球島弧がそれらを横断するパンデミックに見舞われた稀なことが分かっているので、1860年の喜界島が厄災に見舞われていたとすればエピデミック(≒一島単位の流行)だった可能性が高い。

つまり、一般的に、島嶼の厄災は伝達されにくい。史料に記録される方が珍しいのです。むしろ琉球島弧は、「植民地経営」的な政策評価の観点から行政記録が残存している珍しい例と言っていい。

また、上記のクリフ・ハゲットモデルⅢの情勢が喜界島でのメジャーだとすれば、千代・清良姉弟を見舞ったのはマイナーな一部世代への流行だった可能性があります。免疫世代がまだあるうちの、病原体側からするとパフォーマンスの悪い流行です。

『喜界島代官記』にあらわれる天然痘流行のもっとも早い記録は,寛保2(1742)年(成)の条にみられる。

一,翌亥年疱瘡流行 17)

流行は寛保3(1743)年(亥)に発生していたことになる。 〔後掲小林,3枚目p49〕

17) 藤本・武野・松下校訂前掲10) 126~127頁。

1860年からふるとほぼ90年前の記述が、代官記の記す最後のエピデミック記録です。

つぎは明和4(1767)で,ややくわしい記載がみられる。

一,明和四亥八月,一統弐拾五年目の疱瘡相流行,五千人余口由候処,同十月迄相済候段御伺ニ相成候段,口座間合帳江留有之,

一,当亥年八月,弐拾五ヶ年振リ疱瘡五千人余之煩候間,同十月相済候段,伺留ニ相見得候,但亥五月人参被差下 18)

相互に類似することが述べられているが,流行は2カ月程度でおわったことがわかる。後者にあらわれる人参は天然痘の療養に関連するものとしては,時期が早すぎると考えられる。

なお上記引用につづいて示される翌1768年の喜界島の人口は10,234人である。上記5,000人は,この48%以上となる。〔後掲小林,3枚目p49〕

18)藤本・武野・松下校訂前掲10) 137~138頁。

「弐拾五ヶ年振リ」は前回との間隔と解されてます。「宿癌五千人余之煩」、罹患者は五千、小林さんの資料付き合わせだと人口の約半数。「当亥年八月(に始まり),同十月相済候」と読むと2〜3か月で終息。25年振りなら罹患率50%、3か月終息規模の厄災。小林さんの見立てではこれがやや小規模なもののようです。残り半分が免疫を持っていたから、として統計的に単純に考えると──最も大規模な、つまり全世代が無免疫なのは半世紀以上のスパンのケースだと逆算できます。

【間奏補論】「道之島」呼称考

「道之島」は喜界島、奄美大島、徳之島、沖永良部島、与論島の海域の島々、いわゆる奄美諸島の総称。ただし、近代の奄美諸島の、ちょっと気取った代名詞として用いられる例が多いのが気になりました。沖縄を「うるま」、台湾を「フォルモサ」と呼ぶ感じです。

ただ、近代の含意はともかく、語源的には薩摩の行政用語のようです。

まず、19C初めの薩摩では、確実に概念化されている地名です。薩摩藩公式の法制経済史料集「列朝制度」の章節立てに用いられているからです。

薩摩藩の藩法を集成した『列朝制度』は文政二〜七年(一八一九〜二四)の頃に薩摩藩で編纂され、『列朝制度』都城島津家本は、原本成立直後に都城島津家で原本を転写した写本とされる(原口虎雄、一九六九、六〜七頁)。「列朝制度」巻十四は、「道之島」と「大島」の二節からなる。「大島」は、本文の冒頭に「本田氏大嶋私考」の注記があり、(略)

「道之島」の節は、冒頭に宝暦二年申 (一七五二)二月勝手方達 (道之島代官宛)・宝暦二年申二月十四日勝手方達 (徳之島代官・沖永良部島代官宛)・宝暦十辰年九月晦日勝手方達 (徳之島代官宛)の三通の文書、道之島の年貢高に関する文書ー通(松下志朗、(一九八三、九四頁)と「寛政□嶋代官書出」と注記されるが実は文化四年 (一八〇七)の砂糖買入高の文書(松下、一九八三、一四〇〜一四一頁)、(文化七年(一八一〇) ) 午十二月勝手方達 (三島代官・附役宛)を収めたあと、「鬼界島帳留之内」と注記される元禄五年(一六九二)から延享二年(一七四五)までの三五通の国遣座・勝手方の鬼界島代官宛達等を収録し(八通目からは「鬼界島帳留」に収録されていることを示す注記がないが、内容から見て「鬼界島帳留」所収文書とみてよい)、その次に「大島置目之條々」を収録する。大嶋置目の次には、「道之島」の節の最後として、(宝暦二年)申二月勝手方達(道之島代官宛)一通が収められる。すなわち、『列朝制度」巻十四収載の道之島関係の国遣座・勝手方の文書は、元禄五年から延享二年の文書三五通を収める「鬼界島帳留」と、宝暦年間の勝手方の文書からなる。〔後掲石上2006,9枚目p137〕

松下志郎「近世奄美の支配と社会」第一書房、1983

勝手方(≒薩摩藩財務省)発の奄美諸島の各島代官宛文書は、個別ルートで出される場合のほか、複数宛先で出されることがあったようです。「三島」(上記下線部)は現在も用いられる「奄美南三島」=徳之島+沖永良部島+与論島だと思われます。これに大島と喜界島を加えた全代官宛に達する場合の、今で言う「各市町村長」とか「各都道府県知事」のような宛先への文書が「道之島」宛のそれだったと想像されます。これはつまり、各植民地行政官宛、という意味です。

だとすれば、薩摩藩行政にとっての奄美諸島が設定された段階で、「道之島」呼称は定義付けられているはずです。

慶長16(1611)年「道之島」割譲覚書

次の史料は薩摩藩が琉球国知行を定めた「慶長十六年九月十日付一紙目録」の「御当国御高並諸上納里積記」という史料です〔後掲石上2005〕。慶長16年は1611年、島津の琉球侵攻(1609年)の二年後です。この文書が島津藩主(家久)から尚寧王宛に授受されたことにより、琉球国の知行は薩摩藩から与えられたものになりました。つまり琉球国は島津藩領内の「候国」になったのですけど、その給付知行から除外されたのが「道之嶋」エリアということになってます。道之嶋エリアは、琉球国知行外の島津領となり、つまり島津氏に割譲されました。

長文ですけど転載します。

二、

慶長拾六 辛亥年御目録被召下候事

村位帳下座ニ相見得申候、

右通、御高御取立、是を御知行高ニシテ御目録被成下候、 (中略)

覚

悪鬼納幷諸嶋高八万九千八拾六石之内、五万石ハ王位の御蔵入ニ可被相定候、残分は諸士江可被配分候、支配之余分ハ王位之御蔵入ニ可被召置候、御状(ママ)如件、

慶長拾六年九月十九日

伊勢兵部少輔

貞昌在印

比志嶋紀伊守

国貞在印

町山勝兵衛尉

久幸在印

樺山権左衛門

久高在印

三司官 西米院

右之外、道之嶋ハ御目録二被召除置候、何様之訳ニて被召除候趣も無之候処、寛永拾二御目録ニは新竿之内検ニ付、出人有之間、被召除候趣相見得巾候、高左之通、

高六千九百三拾弐石四斗 鬼界嶋

高壱万 九石七斗 徳之嶋

高壱万四百九拾五石五斗 大嶋

高四千 百五拾八石五斗 永良部嶋

高 千弐百七拾弐石五斗 与論嶋

〆高三万弐千八百弐拾八石六斗

〔後掲石上2005,2-3枚目pp134-135〕

戦後沖縄の基地エリアは、多忙だった米軍がここからここまでと地図に線を引いて決めた、という話があるけれど、「道之島」は薩摩藩にとって石高の数字そのものだったことが分かります。つまり3.28286万石の島をあなたの領土(琉球領)から私の(薩摩領)に移行します、という文書です。そしてこの移行分を、道之島と命名した文書でもあります。

用字から素直に考えて、「道之島」とは、島づたいに東シナ海を渡る際の航海目標の形態を指す、海民由来の呼称だったのでしょう。「奄美五島」の総称が必要になった時から、けれどその語は一気に具体の割譲エリア名に転じたのです。

ただ──以上の構造だけなら単なる収奪の図式ですけど、事はもう一つ複雑です。道之島エリアは、「清国領」でもあったということです。

薩摩系海上勢力の発源地としての道之島海域

次の德永論考は、享保11(1726)年に朝鮮遭難船が沖永良部島島に漂着した際の史料です。

残りの沖之永良部漂着のNo.5については、享保十一年六月二十七日付長崎奉行日下部丹羽守博貞より松平大隅守(烏津継豊)宛書状に「御願分琉球国之内、永良部島と申所漂着致破船候付、中山王城下召寄、漂来之次第出所等被相尋候処、言語又字茂不相通候得共、朝鮮と申儀相聞」「諸事先例之通被申付、大清江可送遣之旨中山王より被申越候由」とある。琉球中山王は朝鮮の船が沖之永良部に漂着したことを薩摩藩に伝え、藤摩藩は長崎奉行に連絡し、その連絡を受けて長崎奉行から薩摩藩に指示があったことがわかる。蛇足ではあるが、琉球は薩摩藩領地であると同時に清国へも属し、清国の侯国としての琉球の地位が藤摩藩の進貢貿易を可能にしたのであった。ここで確認しておくべきことは、薩摩藩の外交では琉球国という領域は、奄美大島以南を含み琉球国十五島と呼ばれる。俗にいう道之島は琉球国領域なのである。〔後掲德永1994,4枚目p21〕

清国に対する進貢国「琉球王国」は、薩摩にとっても絶対に

とすると、考え方によっては──薩摩藩は「清国領」を侵略、実効支配してそこで育つ作物(サトウキビ等)を収奪していたことになるわけです。それは清国にバレなかったのか、琉球王国側はバラそうとしなかったのか、少なくとも確かに存在するそういうリスクを薩摩はなぜあえて抱え込んだのか、そういう薩摩の危険行為を幕府はなぜ容認したのか……この点は一層訳が分からなくなります。多分、琉球と薩摩は、東シナ海を挟む両大国の間で魔術的に生き延びるために、こういう外交論的にグチャグチャな状態をあえて造ったのだろうと想像します。道之島もまた、その魔術的な構成概念の一つです。

だから、奄美諸島の近世史を単純な「収奪」論で語ろうとするのは、琉球と薩摩という中小海上勢力のタフさを計算から漏らしています。彼らは単なる搾取者ではなく、もっと遥かに「悪い」人々だったと思います。

(徳之島) 「嶋中一統麻疹相時行」on道之島代官記

時点は千代・清良姉弟の没年1980・1年の翌年、文久2(1862)年の徳之島に戻ります。この年の徳之島が襲われたエピデミックは、琉球島弧で最も典型的な全世代相のものだったと考えられます。

徳之島では安永5(1776)年,文化7(1810)年

および文久2(1862)年に麻疹が流行したことがわかる 23)。このうち文久2年の流行は前回(文化7年)より 52年ぶりで 24),擢患者は,22,622人に達した。これは安政6(1859)年の人口, 25,361人 25)の89.2%に達する。他方死者は1,677人で,安政6年の人口の6.6%,擢患者の7.4%に達した。免疫をもっ人がほとんどおらず,大多数が,寵患したと考えられる。また島全体ではないが,行政区画ごとに集計された資料によれば,死者には女性と子どもが多い26)。〔後掲小林,4枚目p50〕

12)永喜佐伯「八十八呉良謝佐栄久由緒記(永喜家家譜)」『徳之島郷土研究会報』特集号,1981,36頁。

16)吉満義志信編「徳之島事情」(名瀬市史編纂委員会編『奄美史談・徳之島事情』名瀬市史編纂委員会,1964),83頁。

23)①永喜佐伯前掲12),38~39頁,②藤本・武野・松下校訂前掲10),242頁,③前団長英「道統上国日記(上)」『徳之島郷土研究会報』9,1982,5-6,19頁。

24)吉満義志信編前掲16),83頁。

25)吉満義志信編前掲16),55頁。

26)前田長英前掲23)③,5-6,19頁。

※※「道之島」は上記参照

コロナ(Covid2019)を目撃した……と自認する我々ですら、

次の沖永良部島・与論島の、時点としては半世紀前の病相も全世代的です。恐らく干魃による基礎免疫力の低下を狙って、60年振りの麻疹(はしか)流行に見舞われてます。

沖永良部島・与論島で文化7(1810)年に発生した麻疹の流行は57年ぶりであった。

一,此詰巳八月比ヨリ午三・四月[迫-白+占],近年無之大干魃打続田畑作職不出来之上,午七月より両嶋共ニ麻疹流行,五拾七年廻之由ニ而老若死人移敷相聞候ニ付,拝借米相渡候事,

(別本)当御代午八月中旬頃ヨリ,嶋中一統麻疹相時行,五拾五才以下ハ惣市相煩,日ニ六・七人,或は八・九人之死亡ニ而,恐敷次第無申計候,……27)

前回の流行以後出生した人がほとんど感染したわけである。おそらく上記明治3年の徳之島における天然痘流行でも同様であったと思われる。その場合,南部・西部だけで死者が2,000人に達しているのも,その擢患率のたかさを想像させる。〔後掲小林,4枚目p50〕

官記集成』福岡大学研究所, 1969, 216頁。

27)藤本・武野・松下校訂前掲10),341頁。

「嶋中一統麻疹相時行」という表現が、凄まじい。

1860年の喜界島姉弟を失わせた厄災は、後継の不安もあって一族の中では記憶されるべき悲劇として語られ、現代の墓碑に記され特に合葬されることになったのでしょう。ただし想像するに、画像を残すならともかく文字記録しかあり得ない時代に──琉球島弧にとってはむしろその方が普通の「嶋中一統」エピデミックは、部外者たりうる観察者がいない状態下、史料の文字として残るのはむしろ稀なのではないでしょうか。つまり、変な言い方ですけど……姉弟のように悲劇として記憶されるのはむしろ幸運なケースだったのかもしれないのです。