目録

超閉鎖海域の夜のパブロード

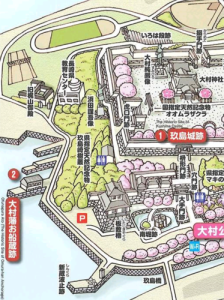

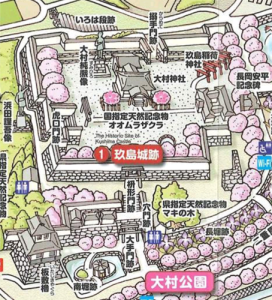

お船蔵跡は主に藩主専用船を格納した船蔵で、(略)海と密接な関わりのあった大村藩や玖島城の性格を示しています。〔後掲大村市観光コンベンション協会/まち歩きガイドマップ〕

〇810、長崎駅を発ちまして北の大村へ向かいました。

久しぶりに乗った長崎近郊の鈍行からの車窓は、驚くほどに草深い。空には雲が厚く暗いのも手伝って、山を縫うかと思えば海沿いに出て、と万変する景色に混乱しますけど……どちらにせよ鄙びた風情です。

大村に着く。0920頃。

どうも……のっぺりした町です。

とりあえず駅正面、南西方向へ適当に歩く。市役所まではバスがなくはないけど、折角なんで中心部はちょっと歩いとこう。

で、いきなりですけど──大村の「のっぺり」さは視点をぐいと引いてみれば分かり易いみたい。

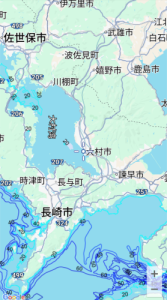

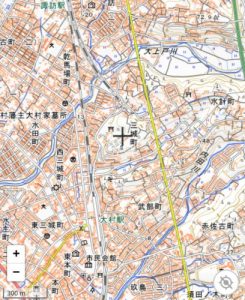

長崎市から北東へ30km、県境にそびえる標高1076m※多良山は、上図の形で見ると判然とするとおり、その円状の山裾と、その外輪山と思しき地形が九州西部の基幹地形を形成してます。この火山は現在は休火山に整理され、約130-100万年前と約80万~40万年前に活動したと言われます※※。

※※wiki/多良岳 原注出典: 日本の火山 多良岳 – 産業技術総合研究所 地質調査総合センター、2017年4月閲覧

下記図は、多良山系南西部の大村付近の拡大に当たります。

つまり、大村の「のっぺり」地形は多良山系直下の扇状地として形成されていることに由来したものです。上記のように多良山系の山肌は基本的に放射状谷を成し、多分これが西九州独特のリアス海岸にもなっていきますけど、大村辺りではその凹凸地形は水の力で局所的になだらかになってます。

多良山系のもう一つの影響、短期的には害として、元々その一部だった有明海との分離があります。大村が扇状地になったのと同じ力による山系南部ので土壌堆積により、大村湾の南東奥が塞がれ、北西の佐世保湾経由で西海にかろうじて通じる超閉鎖海域になっていることです。これは水質汚濁の問題として現在最も顕著ですけど、大村の水運がおおむね南岸・時津経由で陸路長崎に出るしかなかったことを意味します。

東本町まで来ました。この辺りからが市街地。「ウインドロジイ下駅通り」のアーケード。

あれ?すぐ抜けてしまった?ad.本町。アーケードは左手にも続いてるけど開けてる店も少ない。直進。

ad.西本町。左折してみる。0940。

「夜のオアシス パブロード」という小さな飲み屋街。プリン倶楽部?

〇945、国道34の車道に出ました。

港に出た。南にAEONとYAMADAの大看板。

てん新のあら汁 のっぺりと大村

〇949、恵比寿宮に唇の厚い神像。新しいからこそ、あえてこれを作った感性を讃えたい。

それはそうとして、船虫が……ものすごい数でうようよしとる。

沖のジェットみたいな船が何かと近寄れば、目的地・てん新のいけ洲でした。

ただ「OCEAN LINER」と船腹に書かれた暖色縞の船、同じく「たいよう」というやや大きな船もあるから──定期便もあるらしい。

線路の東裏は小高い傾斜地が伸びて、彼方にはかなり高い山。

港口の海の向こうに、のっぺりした島。そうか,長崎空港はここにあるんだった。──世界初の海上空港とされる空港で、1975年開港以後、沈下が許容範囲内と確認できた約20年後(1994年)にこれに続いた完全人工島空港が関空です。

昼飯にうかがいました「てん新」の窓からは、思いっきり離着陸の光景が見えたのでした。

1<、/b>010 てん新

(本日のおすすめ)鯛煮つけとあら汁定550

長崎は、スーパーの刺身すら震える美味。きっと夜のお店では旨いの出すんだろけど、ランチを出す店かない。

ここは今回の長崎で(長崎市じゃないけど)、ようやっと食べれた本格的な煮付けでした。魚料理の真味を求めるなら、長崎市外へ出た方がいいのかもしれません。

刺身は美味いけれど、長崎で言う普通。ブリがややイキがよかったかも。

但しメインの──やや温めだったアラ汁は、けれど出汁は極めて上品でスッと鼻孔をくすぐる旨さ。汁も汁だけど、がっつり入ってるアラの身そのものもプリプリの、感動的な歯ごたえです。

それでもって鯛の頭が──ちょっと信じられない弾力。生生しさ。かつ蛋白な旨味でした。

これ……醤油がほとんど使われてないか、少量の濃口醤油か、と感じました。出汁の旨味だけで煮付けてある──なんてことはないはずだけど、例えば博多・王丸と比べてもはるかに軽妙な味付け。……魚の身の新鮮さに自信があるからでしょうか。確かにこれほど生生しい魚肉の本来味を生かすなら、これ以上濃い調味たと魚肉の旨味が後ろに隠れてしまうでしょう。

市外での煮付け。もう少し経験値を積みたいです。

喰った喰った……と帰れたら阿呆なので、国道へ戻りまして目的地へと一路南行。

おや?のっぺりの大村の前方が、なんたか丘じみてきました。とみるや?空からポツポツと水滴が……。

そのまま南へ。

ちょうどスタバがあったけど、客で充満してるので雨宿りだけさせて頂きまして──先へ。

1134、市役所前バス停。右手西方、玖島城跡の緑地へ入る。

タイオワンの有志を継ぎ浜田謹吾

1138、大村公園。花ちゃり(大村公園レンタルサイクル)が見えたけど、雨だし公園内は傾斜もある。台数も少なそうだし、借りない方がよさそう。

西へ園内を縦断。

玖島崎樹叢。1145。

玖島城の林は,江戸時代に已に大きな樹木があったようで,大村を来訪した文人の日記にもお城の建物が見えないというエピソードが出てきます。(略)諫早が北限とされていたヒゼンマユミが樹叢内でいくつか発見された〔案内板〕

これが大村神社か玖島稲荷の御神林でもあるらしい。

さて、もう登るしかない。両社の矢印のある左の道へ。1152。

城壁が見えました。野積みに近いが整っています。

1155。城壁から先は下りになりました。

多分……上記図の本丸の左上(北西)角で見たのが下の石垣だったのだと思います。城を目的に行くなら、この前辺りから本丸に登らないとダメですよ(お前が言うな)。

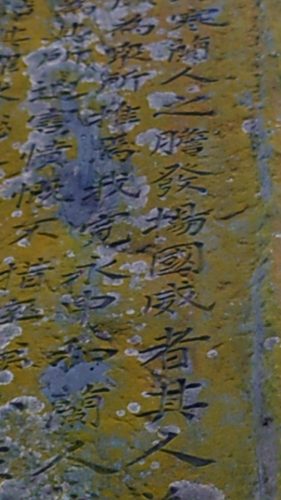

え?浜田弥兵衛の碑?

末次平蔵配下の船長、タイオワン事件の当事者です。

この碑は、語り継がれた弥兵衛の活躍に対して大正十四年従五位を贈られた時に建立されたものです。弥兵衛の子孫は代々大村藩に仕えており、戊辰の役で戦死した少年鼓手浜田謹吾少年もその一人です。〔案内板〕

弥兵衛重武本人の出自は案内板に記されていない。

裏面の漢文によると「発揚国威者其人義烈」とある。

──タイオワン事件は戦前、こういう論調で持ち上げられた「美談」だったらしい。

──本稿は海域アジア編の趣旨でもあり、文中の浜田謹吾を始めとする玖島城に残る数々の偉人たちの薫陶を受けておりませず、お船蔵跡だけに一点特化しております。ただ調べてるうちに興味は湧いたので、そちらは一括して巻末をご参照をば。

極上のナマコ 不落の玖島城

慶長4年(1599年)、初代藩主大村

喜前 が築城してから12代藩主純熙 の代(幕末)まで、270余年間大村氏の居城でした。喜前は、秀吉の死後、天下の乱れを恐れて防備を固くするため、朝鮮の役での教訓を生かし、三方を海に囲まれた要害の地玖島 を選んで本城を槃き、三城 城よりここに移りました。

慶長19年(1614年) 大改修を行い、最初北側にあった大手を、現在のように南側に移しました。この大改修の設計を、築城の名人加藤消正に指導を仰いだと伝えられています。本丸には天守閣はなく、平屋の館がありました。城の石垣は、当時のまま良く残っており、特に南堀に面した石垣の美しい勾配は壮観です。

海に囲まれた玖島城には、御船蔵、新蔵波止、船役所跡など海運に関する施設 が多く残っており、海城の特徴をみることができます。また、遠浅のため敵の兵が上陸できない上、城近くの遠浅の海の中には捨堀を設けるなどしていましたので、一見平凡そうに見えても難攻不落の名城でした。〔おおむらの史跡p10←後掲大村市観光コンベンション協会/まち歩きガイドマップ〕

「遠浅のため」?藩主の専用船を着けたというお船蔵跡も遠浅だった、つまり外航船は着けられなかったのか?

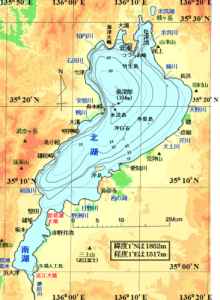

釣りナビくんで大村湾を探ると……どうもそうらしい。

最初、うまくアクセスしてないのかと誤解しましたけど──水深20mラインの等高線(▲)は大村湾には入ってきていません。全域が20m以下──最深琵琶湖104mの琵琶湖よりはるかに「湖」なのです。

逆に言うならば──この場所がなぜ近代港になることなく保全されたのかと言えば、どう掘削しても近代港の深度を保ち得ない遠浅の「港」だったから──と言えそうです。

長崎県で漁獲できる魚種は約300種以上と言われ日本屈指ですが、大村湾でも約230種類と、とても多くの魚種が水揚げされます。これは全国でもトップクラスの魚種数です。波穏やかな大村湾は魚の産卵場所にもなっているのです。大村湾の特産品といえば「ナマコ」が有名です、ナマコも波がないため柔らかく極上の味わいになるそうです。

この日は大村湾の特徴を示すサザエが水揚げされていました。サザエの貝殻は一般的にツノが生えていますが、大村湾で獲れるサザエにはツノがありません。波が穏やかな大村湾では外海のように海流に流される心配が無いため、ツノが生えないそうです。〔後掲日本財団〕

ナマコ、サザエとも、要するに外海とは別の生き物になってしまうほど「生温い」海が大村湾らしいのです。

長崎の裏から蓄え硝石臭

三の丸跡の杭。1207。

空堀の西側で御船蔵を併設する曲輪です。土蔵や焔硝小屋のほか、北側には米蔵番人屋敷がおかれていました。〔案内板〕

はっきり記されないけれど、お船蔵への着岸船の積み荷となるのが焔硝(硝石)又は米であった、と言っています。

江戸幕府の統制下にあった硝石は、日本では産せず、人口的製造も永らく不可能でしたから※、江戸期大村にあったのはまず外国産でしょう。長崎防備用、つまり自家用でしょうか?確かに、火器装備の外国艦隊の来襲を想定した時、長崎防備の事実上の中核たる大村藩には、長崎の裏手に当たる大村湾側からの硝石補給は絶対的な責務だったでしょう。

「(引用者追記∶火薬の)原材料の大半を占める硝石は日本国内で自然に産出せず.主要産地である中国からの輸入もしくは人造によって供給された,鉄砲伝来当初は必要とされる火薬量も少なく,硝石も輸入品が主体であったようである.鉄砲の普及とともに硝石の需要も伸び,越中五箇山や飛騨白川郷において人造硝石の製造がさかんに行われるようになったことが,先行研究により明らかにされている(7).硝酸カルシウム Ca(NO3)2 を含む塩硝土を灰汁で煮詰め,硝酸カリウムKNO3の結晶,すなわち硝石が採取された.」〔後掲福田〕

※※原注 7)注3)石崎論文(引用者追記∶石崎直義「加賀藩の五箇

山支配と焔硝生産」『北陸史学』第18号,1970年).馬路泰藏「白川郷における江戸時代の硝石生産技術に関する研究1一焔硝土およびその原料の成分分析からみた硝石生産の実態一」『化学史研究』32(2),2005年,同「白}li郷における江戸時代の硝石生産技術に関する研究2一硝酸の抽出効率からみた焔硝土による硝石の生産性一」32(3)2005年,同「臼用郷における江戸時代の硝石生産技術に関する研究3一焔硝土中の硝酸体Nに対する人尿Nの寄与率の推定一」「化学史研究』33(1)2006年

また米については、大坂米市場における「四蔵」(肥前のほか肥後・広島・中国米)〔後掲安部〕と呼ばれる有望産地の一つでした。ただそれを遠浅の大村湾から搬出するのは、少し無理がある気がしますけど──どこかで大阪廻船に積替えしたのでしょうか?江戸期、外海への出口にまだ佐世保港はありません※。平戸とかでしょうか?

大村桜から出て玖島桜

ここの城址にちなむ「クシマザクラ」というバラ科の樹木があるそうな。

大村市のマスコットキャラクターに「おむらんちゃん」という、何か実写だと急に恐い感じになる「ゆるキャラ」があるけれど、あれは「オオムラザクラ」をイメージしたものだそうです。この桜自体が、直径4cmほどの花を咲かせる際、初めに外花が開き、続いて内花が咲いて一つの花になる、という時間差開花をする変態種ですけど──この中に混じっていた珍種が玖島城の中心・大村神社で発見、学会に報告されて、1947(昭和22)年に命名されたのが県指定天然記念物・クシマザクラ。

何処にも何も書いてないんてすけど──城のコアに原木がある植物種って、どうやったら出来るんでしょか?素人的には奇跡と感じるんですけど?

学名:Prunus lannesiana ‘Kusimana’。バラ科。

花は淡紅色の八重桜、二段咲きになる花もある。花びらの数は平均45枚。花の直径は約4.5cm、「オオムラザクラ」より少し大きめ。花の中心にある雌しべが二枚の葉に変化し、この二枚の雌しべが同時に内花の「がく片」になるといいますけど──素人なので理解できません。

筆の形が変わっていないなら、おそらくこの先の長崎県教育センター敷地が、三の丸のそれを引き継いでます。

梶山御殿。大村氏別邸、大村男爵家(分家)隠居地、昭38県有移管とあります。

ad.玖島一丁目。海にぶつかったT字を左折。

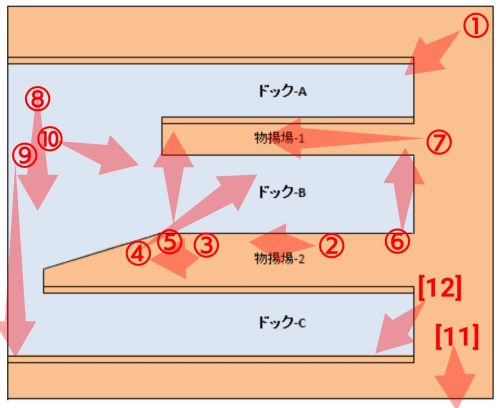

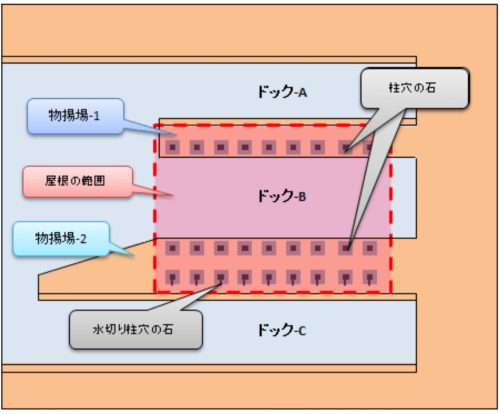

あった! 1219、大村藩お船蔵跡に着きました……けどマイナーなのか観光客は終始ゼロでして、じっくり観察できました。──後掲「昔に出会う旅」〔後掲同/長崎旅行-3 お船蔵跡〕に平面模式図があり、これには各部の仮称が付されているので、本稿でもこれを流用して画像を整理しておきます。

この船蔵は,もとは外浦小路(ほかうらこうじ)の入り口にあったことが記録に出ており,元禄年間に板敷(いたじき)浦(現在の場所)に移ったとされています。また,板敷櫓下の発掘調査で船蔵跡が発見されています。

このお船蔵の後ろ(現在の教育センター付近)には,米蔵や硝煙小屋があり,海を挟んで正面には船役所がありました。

当時は,風雨を避けるため,石垣の上に柱を建て,屋根で覆っていたと思われ,柱穴の跡が石垣に残っています。〔案内板〕

「外浦小路」という場所は、土地勘もなく不明。ここに堀が移ってきた元禄という時代だけをキーに調べる──という行為は大変な深みにハマる道でした。巻末そして次章参照。

荷揚場を覆つてゐたろうか天蓋

1227、柱跡。

柱を埋め込むには深さが足りてません。いわば引っかけただけです。

荷重はたかが知れてますから、下記図のように数でカバーして重量に耐えていたものらしい。

但し……中央のみ先が低く尖っている。

前傾「昔に出会う旅」(/長崎旅行-3 お船蔵跡)でも、柱の排水機能から荷揚場2をメインの堤と見て、屋根のある建物はここから荷揚場1に跨ぐように,つまり最も横幅の大きいドックBを覆うように存在したと仮定します。

3つのドックは、してみるとどうも機能を分化しているようです。人間向けでは荷揚場2が,船向けではドックBがメイン機能,又は大型船耐用のもので,他は小型船耐用だったと考えられます。

もやい繋ぐフナムシだらけの突堤端

奥の直角構造がそのまま残されてます。やはり野積みなのに、極めて精巧かつ強固に建造されています。1233。

荷揚場1の柱跡は、「後から追加設置した」感じで既存突堤の上に載せられたような印象を受けます。屋根が先の仮定通りとすれば、元々、屋根構造で覆おうとしたのは荷揚場2だけで、後にドックBを丸ごと覆う案又は必要性が浮上して、結果として荷揚場1に有り合せで柱を設置したのてはないでしょうか。

もやいを繋いだ岩柱がない──と探してると、やや沖側にありました。フナムシだらけの突堤の先てしたけど。1241。

コンクリでガチガチに補修してあり、歴史的価値はともかく、基部は古いし位置も確実っぽい。

ドックA・B・C見下ろして砦

帰りに一応歩測してみました。

ドック三艘分のうち、最も小さいドックAが約25m✕7m。Bが10m、Cが8mほど。AとCにさえ有意な差があるようです。

南側の高台に、丸い曲輪が石垣ともども残ってる。石垣の積み方が整っているから後代のものかもしれないけれど、立地は物見台のように見えます。

1254。ドックAとCの石垣のみ、中段が一段出っ張っている。両側ともです。

後掲「昔に出会う旅」(/長崎旅行-3 お船蔵跡)では「深い大村湾内の高い潮位差や,積荷による船べりの高さの変化に対応するための足場」と推測しています。

最も大きいドックBより、ドックCの方が奥行きが長いのは、こんな細長い船を想定しにくい。ということは「ドックC」はドックの機能よりも荷揚場としての機能に特化し、例えば沿岸用小船が多数入って荷積み・荷降ろしをするような場所だったことを暗示しています。おそらくドックAが次第にそうした使われ方をするうちに、ドックCには初めからそちらに特化させる設計を施した、といった経緯が想像されます。

以上のように考えていきますと、この「ドック」群は──かなり実用的に運用され、かつそのためにハイレベルな状態で維持され、さらに実用度を上げるべく改良を重ねられてきたものだったことが予測されるのです。

南面する大手門。この脇の石垣はキレイに継ぎ目なく積まれてます。構造的に言って、お船蔵の築かれた元禄の方が新しいはずですから、多分対外的な対面を保つには野面積みではダメだと判断したのでしょう。

バス揺れて街へと向かう みらいおん

1312、バス停・公園入口発、駅まで行く3番∶坂口行を待つ。1314乗車。

シーハットおおむらとAEON大村のどちらにも停車する。この二つは、大村の余程の重要施設らしい。

「ミライon」※手前の砦のような神社は──八幡神社?元の三城城の1km南です。港の中心は、政治的なコアの時代によるブレに関わらず、現・駅南西付近にあり続けたものと思われます。

その馬場を乾に眺めていたお城

バス停・裏馬場で下車。

目標地点「君の家食堂」は、10番長崎空港行きなら「乾馬場」が最寄りでした。──つまり馬場が複数あります。

馬場からの方向が地名になるような場所、つまりこの辺りが武家屋敷エリア──とこの時は自然体で記録してます。

けれど……ここが玖島城の武家エリアであろうはずがありません。取りまとめてる今になってその不思議に困惑しましたけど──玖島城の前の時代の大村氏の居城・三城城の城下町でした。

大上戸川右岸に位置する。大村氏居館の大村館,また隣接した丘には永禄7年にキリシタン大名大村純忠居城の三城が築かれ,その城下町が形成された地。大村地方最初の城下町である。地名は三城からみて乾(北面)の方向の馬場という意味に由来する。大村地方での初例と思われる常設の店舗が発生している。〔角川日本地名大辞典/乾馬場【いぬいばば】〕

長崎県忠霊塔(→GM.)のある丘です。大上戸川対岸、まさにこの時の目的地・君の家食堂の手前には大村家墓地もあり、住所は古町。大村人の感情に霊地と映っているのは、明らかにこの大上戸川流域です。

1340、佐古川という小さな水路。

石垣あり。ただ積み方は新しい。ad.古町一丁目。

本経寺対面ブロック内の道にはこの水路に沿う形で配置されたものが幾つか見受けられます。つまり,川の方が早くに出来ていたことになります。17C大村家の武家屋敷がここにあったなら,川はそれ以前から存在していたことになります。

本経寺の前は教会と山伏坊

何ということのない車道だけれど段差が何段となくある。

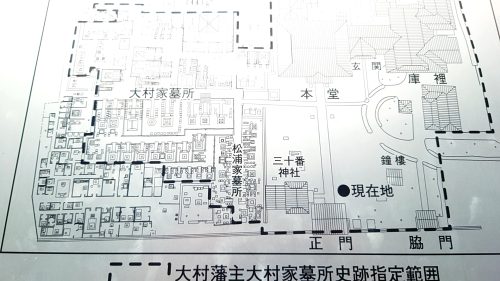

1347。本経寺。大きい。

「墓所には,初代藩主喜前から(略),筆頭家老の松浦家の墓が建ち並んでいます。」

地誌・郷村記には、明らかに幕府向けのこの大村家菩提寺の、信じ難い前歴が記されています。

熱心な日蓮宗信者で肥後の大名である加藤清正の勧めがあったとされ、大村家の菩提寺として、また領内中核寺院として万歳山本経寺が慶長13年(1608)に完成した。本経寺が建立された地は、天正2年(1574)の耶蘇蜂起により破壊された山伏の修験坊の跡地に「耶蘇大寺」なるキリスト教会が建てられていたところであるという(『郷村記』)。〔後掲文化庁〕

つまり、密教坊を破壊してキリスト教会が立ち、禁教によりさらに壊して日蓮宗寺院が立った。こここそが大村市街の霊的なヘソらしいのです。

当時は文化財という知識なしに通ってますけど……それなりに五輪塔群には目を奪われてます。ただ昼も大分回ったし、食うなら早くしないと──

11408君の家食堂

ちゃんぽん510

豚の臭みが残っている……というより「残している」という感じ。おそらく一軒限りではなく食文化だと思う。面白い食文化です。けれど、もう一軒回るには腹が張ってしまいました。

細道、大樹、水田の町

本経寺の対面、セジュールステラ横の細道へ。1432──人と車の流れからして抜けれるはずです。

GM.(経路)

T字路。右手カーザヴィオラ側は行き止まり。左手は右折して続いてた。1437。

ややそれっぽい石垣があります。

途中小さな未舗装地区。大樹の根本に公園と売店、公民館。

「水田町」という住所のこの場所が何だったのか、どうも分かりかねてます。X(航空写真)で見ても少し周囲とは異なる。湾入だったとしても水深は取れないように見えます。浅いクリークを水田に転じたような場所だったのでしょうか?

大上戸川を渡る。1447。──今回はここまでか。

1509、大村駅ホーム。1515、区間快速乗車、長崎への帰路につく。

■レポ:大村の血反吐と債務と従属と

2017再編の新編大村市史は全面ネット展開しており、章単位なら全テキストを横断検索可です。──この完璧な整備状況は、まるで薩摩島津です。

出典資料も薩摩同様に完全整備され、かつ……多分藩によるスクリーニングが行き届いてます。ただクリーニングされた史料にして、ここまでの凄まじさを見せる藩史はある意味感動的です。

現代的な感性で言えば、情け容赦を捨てたサバイバル小藩です。

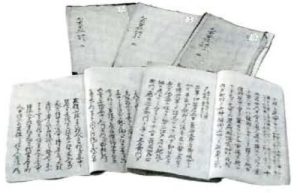

九葉実録∶大村藩正史

出典の半ばを占める九葉実録は──寛永一三年から慶応四年、つまり江戸期のほぼ全部(1636-1868年)にわたる大村藩の藩政記録を編年集成したもの。写本が大村市立史料館、活字本が大村史談会編(平成六〜八年)として出版済〔日本歴史地名大系 「九葉実録」←コトバンク/九葉実録 (読み)くようじつろく〕。

九葉実録は、大村家14代藩主

純長 から最後の藩主純熙 まで(1640年〜1868年)の約220年間の藩政日記を集約・編集したもので、「大村藩郷村記」・「大村藩見聞集」と合わせて大村藩の三大資料と呼ばれています。

幕未の大村藩の記録係であった一瀬喜惣治・太郎右衛門親子が中心に編さんされたといわれています。

幕府の禁教政策とキリシタン大村郡崩れの事情、享保のききん、寛政の藩政改革、文化年間初頭のフェートン号事件、そして幕末・維新へと激変する時代の対応が豊富に集約されています。〔後掲大村市 1994/「広報おおむら」1994 p4〕

2024年現在で110冊を数える鹿児島県史料と同様の、完璧過ぎる史料整備状況です。無史料状態よりは勿論マシなんたけど、史料のバイアスに加え、これだけ官製史料を整備する上で消去された事象も推測しつつ読み進める必要があります。

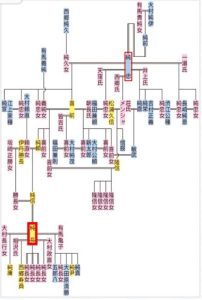

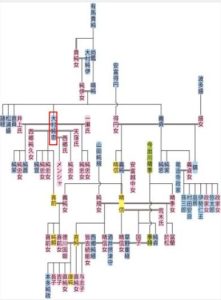

[中世〜17C]願譜代=準親藩として生き抜く大村氏

大村氏の起源が平安時代に遡る、という伝えは家譜(大村家譜)による謂いらしく、これによると大村氏は藤原純友の子孫〔後掲攻城団〕。10Cの純友の乱に象徴された中世西日本で叛旗を掲げた海民を祖とする、くらいの読みは許されるのかもしれません。

島津(惟任氏)や松浦(嵯峨源氏)と違い、中央出自譚すら持ちません。自他ともに認める叩き上げ勢力です。

大村氏は鎌倉時代から地頭として擡頭し,以降中世期を通じて在地領主として発展した。〔改訂新版 世界大百科事典 「大村藩←コトバンク/大村藩〕

戦国期の激しい闘争の中で術策として──と本稿ではかつて推測しましたけど──イエズス会に一存で国土を寄進します。巻末で触れる右傾化からは信じ難い、歴史上比類なき「売国」的行為です。

秀吉の偉業は、「岬の教会」が立つ故に「長崎」と呼ばれた※その寄進地を、外交や契約の正当性に一切構わず中央政府直轄地に組み入れたことです。もちろん前々代の領主・大村氏の意向など構わず、です。

ただし、大村氏が関ヶ原段階で東軍に与したこともあり、その後、江戸期を通じて「長崎管理の補助者」的な都合の良い使い方をされます。例えば長崎守備兵力の相当数は大村氏として描かれる記録は実に多いですし、兵員辺りの経費も小さく済んだでしょう。

大村市史を細かく読むと、江戸期を通じ常時一定数の隠れキリシタンはいたらしい。この状況を幕閣側は当初危険視したのは当然で、2代純頼が28歳で

後掲「新編大村市史」はこの前後の経緯を細かく記す※けれど、性格的に軋轢のない内容になっているためか、全体としてとうも脈絡がつきません。

出典の半ばは「大村見聞集」(藤野保 ほか 高科書店 1994)によっている。同書は、主に九葉実録の収録対象年以前の書簡類を取りまとめたものと推測される。

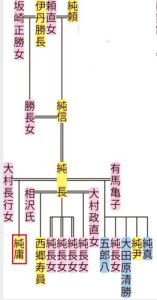

二人、キーパーソンが居そうです。一人は、上記の2代純頼の実子堕胎指示をうやむやにして3代純信を生誕させ、これを幕府に認めさせた家老・大村彦右衛門(純勝、1567–1659)。見聞集によると幕閣から「

もう一人は、2代純頼・正室の父で、当時勘定奉行を務めるなど幕府の要職にあった甲斐徳美藩主・伊丹勝長。結果的に四男・権吉を純信の養子に迎えさせ、4代・純長として──まあ自然に考えると大村家を「乗っ取り」ます。

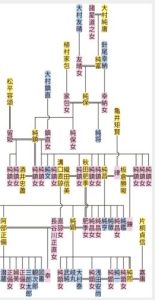

キリシタンに崇拝される長崎開闢大名(=イエズス会への寄付者)の純忠(すみただ∶1533-1587)は、実際は有馬晴純の子です。初のキリシタン大名として、天正遣欧使節を派遣し、長崎港を整備した。というか、下記家系図には純忠を節目に西九州の大名家がもぐれついてると言ってもよく、単純に有馬氏に乗っ取られたと表現して済む状態ではありませんけど──大村家は、悪く言えば体裁も誇りもかなぐり捨てて、家を保ってきた古い血筋なのです。

大村藩実力派能吏・大村彦右衛門は、幕府による不信とその結果としての改易を必死に回避せんと、内外の政治的調整を果しなく続けたのでしょう。その果てに、幕閣主流派に大村藩を乗っ取らせることで、家と藩を存続させるプランに着地したものだと推測されます。

その後(引用者注∶1620(元和6)年)、彦右衛門も土井利勝、酒井忠世、本多正純、安藤重信といった幕府の有力者たちへ伺候して相続を願っている。そして五月十五日の朝、彦右衛門は幕府から登城するように命じられたため、登城したところ、江戸城本丸と西丸の勢溜において、酒井忠世、土井利勝、安藤重信、横田勘兵衛、伊丹康勝が列座の上、純信の家督相続を許可する旨が言い渡された。〔後掲大村市 新編大村市史/以下ibid.三巻/一章/二節 /二/■五 p37〕

出典の分からない微妙な文章ですけど──最初の幕閣と相続許可の場のそれが、異なることが分かります。秀忠小姓から身を起こした伊丹康勝の最大の「功績」は、この二年後(1622)、家康最晩年の側近・本田正純を詰問、改易・幕閣排斥に追い込んだことです。江戸幕府初期の壮絶な権力闘争の一コマとして、大村藩乗っ取りは実行されたのだと思われます。詳細は、多分永久に闇の中です。

大事なのは、売国藩にしてキリシタンを抱えてもいた大村藩が、これ以後はっきりと幕府の従属国に化けたことです。

対馬藩士西山元文が安永四年(1775)に著述した「官中秘策」(23)という史料によれば、大村家は、脇坂家・相馬家・那須家と共に、「御譜代衆之子、他門之養子ニなり雖其跡継、 父之筋目ゆへ御譜代ニ列候家々」と書かれている。これらの大名家は、譜代大名の息子が養子となり家を相続したので、その父、つまり譜代大名の筋目をもって、「御譜代」大名となったというのである(24)。

これは大村純長が伊丹勝長の四男であったことを指すが、大村家が「御譜代」大名であったという記述は興味深い。このように外様大名であった家が譜代大名として扱われるケースとして、幕府へ願い出て、許可されることを願譜代 といい、ほかに陸奥三春藩主秋田家や信濃松代藩主真田家などがある。〔後掲大村市 新編大村市史/第三巻/第一章/第二節 第二節江戸幕府と藩権力の形成/二 幕府と大村藩/■四.幕府儀礼への参加 p33〕

「化けた」というのは、勿論──準親藩の大村藩は、薩長土肥の一角を成し、鳥羽伏見に最も先んじて大津へ50名を出兵したことが近畿方面の帰趨を決したと言われる討幕勢力となるからです。

なお、大村藩を乗っ取ったように見えた伊丹家も、幕閣の政争と思しき異変で、勝長は暗殺、甲斐・伊丹本家は実質壊滅しています。つまり、結果から見れば、

純長の実家である甲斐徳美藩伊丹氏の嫡流家は純長の兄である勝政の子、勝守が26才の若さで自害(狂気により厠で自害)したため改易、所領没収となります。勝守には娘が1人いて、純長の配慮で大村藩の重臣、福田兼明に嫁いだそうです。

この伊丹氏、実は純長の父である勝長も寛文2年(1662)役目により詮議を行おうとしたところを逆に暗殺されており、ちょっと不穏な空気を感じます。結果として西の端の大村藩に、血縁関係のない甲斐徳美藩伊丹氏の嫡流家の血筋が残った〔後掲ひとみ〕

さて、この日訪れた「お船蔵」の構築(正確には移築)された元禄年間の大村藩は、上記政争後、財政的な沼にはまり込んだ段階です。

借財の沼から拝む鯨マネー

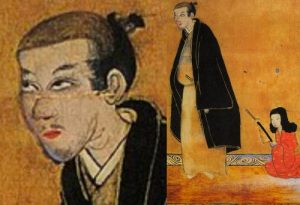

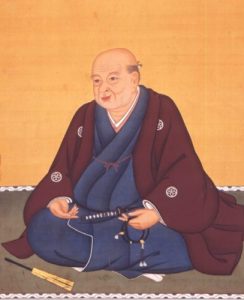

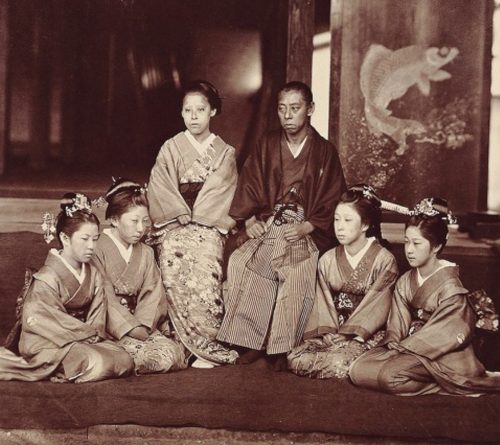

この時期、こうした厳しい大村藩の藩財政を支えていたのは捕鯨業者の深澤家であった。「新撰士系録」によれば、初代深澤儀太夫(巻頭写真)は肥前杵島渋江氏の出で、波佐見村中尾に住み、中尾次左衛門と称したという。〔後掲大村市 新編大村市史/第三巻/第二章/第一節 元禄期の藩政/一 天和期の藩政動向/五.大村藩財政と深澤家 p223〕

上画像が初代、下が二代の肖像画。網掛突取法による鯨漁で身を起こした初代は、失礼ながら海上に浮かび上がったタコの化け物みたいな豪傑ぶりですけど、二代ではその辺が鎮静化してます。

お船蔵の出来たのは彼らが台頭し、大村藩を牽引した時代です。

江戸の初めに捕鯨の技を、西九州で初めて組織的に運用した人です。上記活動範囲が正しいなら、西〜北九州の海民を一挙に糾合して組み上げた財とネットの統括者で、地方藩閥にとってはこんなに頼りになる、あるいは恐ろしい民主勢力はなかったでしょう。

深澤勝清は、波佐見町で育ち、30歳の頃に武者修行で紀州(和歌山県)にも行った。その時、鯨(クジラ)取りを見て学んだ。帰郷して大村藩の許可を得て、鯨組(くじらくみ)を組織化して、クジラ取りを始めた。その人数の正確かつ詳細は不明ながら、一説には数百名とも、それ以上とも言われているようだ。また、この大勢で鯨組をつくって、とる方法は、九州で草分けとも言われているようだ。〔後掲福重/大村の偉人〕

深澤「儀太夫」というのは、かなり独特な用例ですけど……地元に伝わるところでは「大親分」みたいな語感みたい。

「儀太夫」とは、この場合、鯨組を始めた九州で草分けの存在を表す深澤家に対する尊敬語であり、他の鯨(クジラ)取り組は、呼称していなかったともいわれている。また、深澤家の本家だけ使えた名称だったとも聞いている。〔後掲鎮西学院大学〕

かつ、深澤姓そのものも大村藩主──前述の4代・純長の授けたものです。

寛文元年(一六六一)には野岳に大堤の築造を開始して、四〇〇〇石ともいわれる新田を開発した。深澤の姓は、これらの功により四代藩主純長から与えられたものである。〔後掲大村市 新編大村市史/以下ibid.三巻/二章/一節 /一/五 p224〕

私財を投じて造られた野岳湖(野岳大ため池、野岳大堤)との関係か深い郡地区(松原・福重・竹松地区)では、尊敬と親しみを込めて「ぎだいゆうさん」「ぎだいゆう先生」「深澤先生」などと呼んでいます。また、その大きな功績(遺徳)を讃えて、毎年春には野岳湖畔に関係者が集まり、「義太夫祭り」が開催されています。〔後掲福重/深澤儀太夫勝清 大村の偉人・有名人・活躍人シリーズ〕

現在でも彼を崇拝する地域があるというのは、庶民レベルでの英雄だった……可能性もあるけれど、素でネットを引く限りそんなにヒットする訳でもなく、確証は持てません。

で、深澤家略史を一言で言えば、ビジネスマンとしてはよほど人が良かったのてしょう、潰れるまで大村家に良いように使われました。

深澤の血を最後まで吸う大村

先に見た如く、大村藩は、長い家系の誇りを地に捨て願譜代に堕ちてでも生き残ろうとする壮絶な小大名家。もしかすると島津氏と同様、願譜代の政治工作には莫大な裏金は要したでしょう。「クジラ一匹(頭)で七浦潤う」〔後掲鎮西学院大学〕と言われた短期の蓄財で、銭に溺れるような状態の深澤氏が、同じ大浦湾に勃興した時、それは絶好の宿主になります。

──戦後ニッポンでいう郵便貯金の財政投融資財源みたいな扱いです。深澤が大村氏から賜ったと伝わる升形紋は、穿って見ればそのような立場を象徴しているかもしれません。

大村の深澤「吸血」過程は、具体的には藩財政規模の借財を「借りっ放し」で返済せず、その返済しないことによって深澤氏を疲弊させ崩壊させて、債務を「解消」するというもの。

藩財政とのかかわりにおいても、天和二年(一六八二)六月に家臣が集まって藩のために銀二〇〇貫目を借り入れることを協議した際には、勝幸親子も呼ばれてそのエ面を依頼され、勝幸は、銀八〇貫目は大坂•長崎の自分の屋敷を書き入れて借り入れることが可能で、残りの一二〇貫目もなんとか借り入れることができると述べている(32)。

これより二年前の延宝八年(一六八〇)には、大村藩が長崎で借用した銀一〇〇貫目を返済するため、江島・平島・松島・崎戸の鯨組四組の鯨運上を、翌年から五年間、定請銀として毎年銀三〇貫目ずつ(計一五〇貫目)納めるように申し付けられた(33)。貞享二年(一六八五)七月、勝幸は、この年までの六年間、純長の四男幾之進(純庸)と五男万之丞(寿員)の御用銀を含めて、毎年銀三〇貫目ずつ上納し、大村藩が長崎から借り入れた銀一〇〇貫目を皆済したが、その間、不漁により運上銀では不足したため、銀七〇貫七九九匁を深澤家が負担したと述べている(34)。

このほか大村藩が深澤家から借り入れた借銀は、現在証文が残っているものだけでも膨大な額にのぽっている。〔後掲大村市 新編大村市史/以下ibid.三巻/二章/一節 /一/五 p224〕

(33)「九葉実録」巻十二(大村史談会編「九葉実録」第二冊大村史談会一九九五 四頁)、前年九月二十四日の純庸の書状では七ヵ村で五五七七石余とある(大村史談会編「九葉実録」第一冊大村史談会一九九四 二九〇頁)

(34)前掲註(22)

※関連(22)「九葉実録」巻十一(大村史談会編「九葉実録」第一冊大村史談会一九九四 二六四頁)

このパートの著述担当は柴多一雄さんですけど、次の引用箇所では総額を記載します。多分、柴多さんが積算したものでしょう。

現在証文が残っているものだけでも膨大な額にのぼっており、総額では恐らく銀一〇〇〇貫目をはるかに超えていたものと思われる。元禄十年の大村藩の財政収入は小物成・諸運上銀を入れて銀五六一貫目余であった〔後掲大村市 新編大村市史/以下ibid.三巻/二章/一節 /一/五 p225〕

銀一貫=125万円〔後掲古文書ネット〕として現在の貨幣で12億円。過去最大となった大村市の2025年財政規模は541億円、うち市税133億円〔後掲大村市 2025〕で、上記元禄十年大村藩財政収入∶銀五六一貫目余とちょっと比較し難いけれど──藩の年間財政規模レベル、つまり完済のためには一年以上、藩財政支出を深澤家のみにする必要がある大きさです。

現在であれば、経営権の移譲を要求できる程度ですけど、封建大名の政体ではそれだけは不可能でした。

元禄にお船の蔵が出来た訳

玖島城・お船蔵が移設されてきたのは元禄年間(1688-1703年)の初め、4代純長の時。5代

純尹は次男ですけど、一旦は世子に指名されていた長男・

箕島は現・大村空港の島。前船津は玖島城南すぐ(→GM.)。

余程の事をしたのは、理由が全く語られないことで予想されます。かつ、その死が5代純尹の没年と同じで、その年末──1712(正徳二)年十二月七日、

深澤家は、この大名の任期(1712(正徳2)年-1727(享保12)年)中に没落します。

4代目純長で手切れのはずだった

行きつけ戻りつしますけど、もう一つ、5代純尹の事象に触れておく必要かあります。

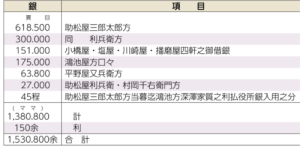

上記は、1708(宝永5)年に大村藩が大阪・助松屋三郎太郎らから1500貫(先の換算だと現・19億円)を借銀した記録です。

助松屋は現在「助松屋文書」(近江晴子 1978)として発行されているもののそれと同じでしょうか?ともかくここでは、大阪借銀覚(大村市立史料館所蔵)の出典名が示すとおり、大阪の金貸事業者たったと仮定しますけど──要するに深澤家以外から借銀してます。柴多さん(新編大村市史)は、これを深澤家による大村藩への借銀停止方針によるものだと見ています。

一方、大村藩の深澤家からの借銀は元禄期に一〇〇〇貫目を超えていたが、宝永期には表2-8のように銀一〇〇〇貫目を超える借銀が新たに加わっていた。このうち、宝永元年(一 七〇四)九月二日の銀二八〇貰目は、年五分の利息で、翌宝永二年から毎年御蔵方から 一五〇〇俵、出納方から四〇〇〇俵、 計五五〇〇俵を大坂の米値段の平均で精算して元利を返済するというものであったが、 翌宝永二年九月九日に借り入れた銀三三〇貫目は、前年に借り入れた銀二八〇貰目の元利返済が終わった次の年から返済することになっていた。

このように、この時期も、大村藩は毎年のように深澤家から大量の借銀を行っていたのであるが、こうした借銀状況からみてそのほとんどは約束どおり返済されることはなかったと思われ、深澤家は純長の死を機に新たな出銀を拒否したものと思われる。〔後掲大村市 新編大村市史/三巻/二章/第一節/三 宝永期の藩政/■五.深瀑家への借銀返済計画 p232〕

4代純長死没年=1706(宝永3)年です。5代純尹にとっては、就任直後に見舞われた衝撃の財政破綻でした。

ご承知の通り宝永は天変地異の年代です。大地震が宝永4(1707)年10月、富士大噴火が同年11月。因果関係は厳密には分からないけれど大村藩は、新編大村市史が「宝永五年の財政危機」と記す泥沼にハマります。その結果行われたのが前掲の助松屋からの借銀だったと思われます。

けれども一方で、深澤家との「和解」も行われたらしい。

宝永五年(一 七0八)五月九日、 大村藩は、 宝永元年九月二日から宝永四年九月十八日までの深澤家からの借銀を一括して銀一〇〇〇貫目の借銀とし、この銀一〇〇〇貫目を返済するまで、毎年利息として下鈴田・ 黒(官)丸 (竹松村の内)•竹松•福重・皆同(福重村の内)・今留(福重村の内)•松原・千綿の八ヵ村から 一村につき二五〇俵ずつ合計二〇〇〇俵を渡すことにした( 7 3 )。とりあえず直近の借銀 一〇〇〇貰目の利息だけを支払うことによって、深澤家から新たな借銀を引き出し助松屋の要求に応えようとしたのである〔後掲大村市 新編大村市史/三巻/二章/第一節/三 宝永期の藩政/■五.深瀑家への借銀返済計画 p232〕

直近債務についてのみ、その利息だけは払うから──という程度の約定で、さらに借銀させろという要求を飲ませてしまったのですから、とういうゴリ押しをしたのでしょう?

いずれにせよ5代純尹は──一度は決別しかけていた深澤家財政へ、大村藩の寄生をよりトラウマ的に構造化してしまったのでした。

深澤家は大村の何処に居たか?

このような深澤家-大村藩の緊張関係の中、元禄年間(1688-1703年)という時点に、玖島城・お船蔵が移設されたとすれば、それは大村藩側の脱・深澤家行動の一環だったと思います。

その後の経緯からかなり痕跡はぼやけてしまってますけど──深澤家が大村で根拠地にしたのは、江戸後期の大村宿本陣=現・本町(→GM.)だったと伝わります。

イギリスの「イラストレイテッド・ロンドン・ニュース」一八六一年十月二十六且方に掲載された大村城下の家並である。この新聞の特派員画家・ワーグマンによって描かれ、(略)挿絵の説明には「大村で私たちを護衛してくれた火縄銃兵たち」とある。この文意からすると、スケッチされたこの場所は、大村宿の中心をなした本陣あたりの様子と思われる。「郷村記」はそれまであった上使屋敷を慶安年間(一六四八ー五二)に壊して、万治年間(一六五八ー六一)に深澤儀太夫の屋敷を本陣と定めたと記す。その遺構の一部は貞松家の屋敷として現存し、昭和三年(一九二八)にその構えを家引きした際に撮った様子が写真 3ー 2 5 である。(株式会社サダマツ所蔵)〔後掲後掲大村市 新編大村市史/三巻/三章/第三節 大村藩の交通と流通/一 陸上交通/■三.街道と宿場/二.長崎街道と大村宿 pp387-388〕

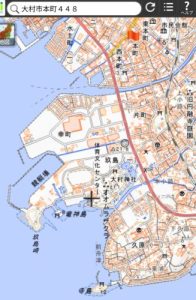

場所としては、ココ(下記地図の赤旗)になります。

[+]がお船蔵です。本陣から玖島城を回った反対側の位置です。

本文中でワシがフラフラと歩いてたどり着けたように、現代においては大村宿からお船蔵までの行程には何の障害もありません。けれどとうやら、江戸期の大村藩では玖島城域は武士のみが立ち入れる「奥座敷」だったらしいのです。

司馬江漢が見た大村本陣の光景

下記は1788(天明2)年、司馬江漢が洋画研究のため長崎平戸を訪れた際の記録をベースに、新編大村市史がまとめたものです。

大村宿の入口では

新城 という港が、江漢の目に留まった。この地には天正三年(一五七五)に大村純忠によって築城された杭出津 砦の跡がある。慶長三年 (一五九八)から築城が始まった玖島城が本城となると、寛永十四年(一六三七)には取り壊され城としての機能を終える。しかし三城城の後に新しく築こうとした城という意味から、 当時から「新城」と呼ばれていたのであろう。それは江漢が通った時代にも地名として残っていた。江漢の観察は鋭く「新城と云う慮、船の着慮なり」と記すが、現在でもその地名は残り、漁師集落として健在である。

大村宿の家々には注連縄が張られ、戸口には香を焚くのが習慣であった。疱癒を退治するためである。シーポルトも『江戸参府紀行』のなかで、「天然痘は大村地方では放置しておかない。(中略)接触伝染性のこの病を防ぐために、山伏が藁縄を張りめぐらすには感心した」と、ここにもやはり疱癒除けの注連縄が登場し、それは山伏が張るのだという。

〔後掲後掲大村市 新編大村市史/三巻/三章/第三節 大村藩の交通と流通/一 陸上交通/■三.街道と宿場/二.長崎街道と大村宿 p386〕

江戸後期に日本全国を席巻した天然痘に対し、18C末の大村宿では(注連縄の効果は別にして)非常な恐れを抱いていたということです。「杭出津」という地名は大村宿西北西1km強の場所に残り(→GM.)、ここに荷揚げした品を大村宿付近で商うのが大村の商業導線だったと推測されます。

この大村商圏は、けれど内田川まででぷつりと絶えます。そこから南は「王宮」でした。

街道はこの本陣前を通って大村城下の内田川の手前で左折し、旧諫早丁を経て春日神社の脇から須田ノ木・久原・岩松・古松を通って諫早越えの峠と統いていく。大村城下では旅人たちは、武家屋敷が並ぶ小路街へ立ち入ることはできなかった。「九葉実録」の寛政八年(一七九六)十一月条には、次のような小路立ち入りを禁じた事例を挙げる。

去廿四日片町 御番所福田太郎右衛門当番之慮、長崎町人五人願書持参、針尾半左衛門宅江案内相頼候由二而 、太郎右衛門俄同人宅江致同道候段相聞候、兼而旅人之儀無故小路中江者不差通御大法二而心得前二候慮、不念之至二付太郎右衛門儀御呵被仰付候、以来右体間違無之様急度相心得可申候、且又小路中徘徊御免之旅人ハ別紙之通二候間、御番所へ張置、万一右外之旅人罷通度旨申出候ハ、差留可申候、以上別紙闕ク

内田川を越えた片町入口には番所があった。そこへ針尾半左衛門邸を尋ねて長崎町衆五人がやってきたために、番所役人の福田太郎右衛門は同行してその屋敷へ案内した。ところが旅人は小路中には安易に入れない藩法があって、この吟味を怠った番所役人はお叱りを受けている。旅人で小路の内に入れる者は決まっており、その一覧は番所に張り置くから、該当しない者は差し留めることとしている。

城を取り巻く城下の小路内には、他所者の立ち入りを厳しく禁じていた。そのために街道は大村城下を避けるように、前掲の道筋のように小路街寸前から山手に道が取られていた。〔後掲後掲大村市 新編大村市史/三巻/三章/第三節 大村藩の交通と流通/一 陸上交通/■三.街道と宿場/二.長崎街道と大村宿 pp388-9〕

つまり、地理的には、内田川より北が深澤家の俗、南が大村藩の「聖」世界として対峙したのが江戸期大村でした。天然痘が上がってきていたのは往々にして外国との密貿易があり得たことを予想させますけど、その場合でも新港に船揚げされる深澤家取扱いのルートと、お船蔵に揚がる大村藩直営ルートとは互いに不可知で、交易者としては競争関係にあった、と予想せられます。

なぜか大村藩については誰も書いてないようですけど──西九州の経済力のメジャーにして海上勢力の深澤家と、中・蘭の半海賊的勢力が、幕府の決めた長崎フレームの中に、キチンとちんまり行儀よく収まっていたでしょうか?ここで仮想するのは──薩摩藩の坊津崩れと同様、藩内の交易体制再構築のための経済的粛清行為が、大村藩にとっては深澤家からの「借銀しっ放し倒産措置」だったのではないか、ということです。現在の商法上はいずれもトンデモない行為ですけど、外部裁定者のいない藩内の経済統制としては方法の如何によらず同等だと考えるのです。

対深澤家借金踏み倒し共同戦線

7代純庸が幕閣から何かネジを巻かれたのだとしたら──政経上の何かの裏舞台で深澤家は、幕閣の攻撃対象に定められてしまったのでしょう。大村藩からすると、深澤家の経済制圧にインフォーマルながら江戸の公認を得たということです。

翌正徳五年正月、純庸は、「二月御暇、翌年九月異国船帰帆以後参府」を願い出ると、「先例之通可レ被二心得ー候」との回答があり、二月二十八日に帰国を許された(5)。同年十月、純庸は参勤の時期について幕府にうかがったところ、「来年秋中阿蘭陀船帰帆以後、被レ成二御参府ー候様」との回答を得た(6)。それまで二月に大村を立っていたのを、秋に大村を立つように指示されたのである。

これ以後、大村藩は九月に長崎に赴いてオランダ船の出帆を見届けてから大村を立ち、十一月に将軍に拝謁して、四ヵ月間ほど江戸に滞在し、翌年二月に帰国の許可を得て、五月に帰国し、一年半ほど大村に滞在して長崎警備に当たることになった。〔後掲大村市 新編大村市史/三巻/二章/第二節 享保の改革と飢饉 /一 享保の改革/一.六代藩主純庸の襲封と大村藩の参勤交代 p242〕

(6) 前掲註(3)九六一頁

※関連(3) 「見聞集」五七(藤野保•清水紘一編『大村見聞集」高科書店 一九九四 九五七頁

つまり純庸は藩主就任直後に、幕閣から、大村藩国元での異国船監視に注力すべく参勤交代のスケジュール調整指示を受けています。西九州の外交・経済経営について、何かの新方針での統制が幕閣-純庸間で合意されたと考えるべきです。

正徳五年(一七一五)十月二十二日、藩主純庸は、元締役

雄城 弾右衛門・根岸六郎右衛門・喜島助右衛門に対し、財政難のため純長以来元締役を置いてきたが、毎年困窮して参勤交代に支障が生じることもしばしばあった。そのたびに深澤三家に頼ってきたため、深澤三家の力が大きくなり、家臣のなかには深澤家の一族となって威勢を張り、藩主の意向よりも深澤三家の方が大事だというようなものも出るようになった。これは元締役の働きに問題があるからであり、「此節何も肝要之了簡を相極、家相続之俄申談候迄、右之曇相晴、下々会得之様互二可レ仕節二候」と達している(7)。〔後掲大村市 新編大村市史/三巻/二章/第二節 享保の改革と飢饉 /一 享保の改革/二.正徳・享保期の財政政策 p242〕

※関連 (4) 「九葉実録」巻七(大村史談会編『九葉実録』第一冊 大村史談会 一九九四 ニハ八頁)

この1715(正徳5)年の藩主純庸の、訳の分からない元締役引き締め会議の内実は、前記の幕府からの指示の伝達だったと考えると状況が整合します。

では幕閣-藩主-藩中枢が共通認識に立った政策が何だったかと言えば、次の「借りっ放し開き直り」方針だったと思われます。

この時点(引用者注∶1718 (享保3)年12月15日)での大村藩の深澤三家からの借銀は、正徳五年以降利息のみを支払うことになっていた銀一三七〇貫目、享保三年から毎年返済を行うことになった銀四二五貫目余、この銀四二五貫目余の返済が終わるまで返済を停止した銀四三八貫目余の計二二三三貫目余となった。しかし、利息のみを支払うことにしていた銀一三七〇貫目については、この借財整理において具体的な言及はなく、借銀そのものが棚上げ(破棄)されたのではないかと考えられる。〔後掲大村市 新編大村市史/ibid.三巻/二章/第二節/一/二.正徳・享保期の財政政策 p244〕

よく考えたら……近年でこそプルーデンス政策(規制)prudential policyといった金融秩序、即ち恒常的な市場規律とシステムリスクの回避が中央行政の業務とされますけど、藩政権の内部経済での不法が如何に悪逆なものでも、藩及びその上位の幕府がそれを予め容認していれば、悪逆のビジネスを停めるものはあり得ません。

多分、深澤家側も藩より上位、又はその他の筋の機関への救済策は探ったでしょう。でも大村藩と幕府により、周到にそれらの道は全て閉ざされていたのでしょう。

深澤家は傾き始めます。

享保八年(一七二三)二月、大村藩は江戸からの帰国費用が手当できなかったため、深澤儀太夫勝昌から「他借才覚を以て」銀五〇貰を借用した(24)。「他借才覚を以て」とあるように、この銀五〇貫目は儀太夫勝昌が他から借り入れて大村藩に用立てたものであった。(略)享保十年代に入ると、それまで大村藩を財政的に支えてきた深澤家は、一転して藩の庇護を受けなければならなくなるのである。

〔後掲大村市 新編大村市史/三巻/二章/第二節 享保の改革と飢饉 /一 享保の改革/五.深澤家の衰退 p247-8〕

恐ろしいことに──深澤家が「藩の庇護を受けなければならなくな」った後、どうなったのかを記した資料は、一切見つけることが出来ませんでした。前述のようにそれなりに崇拝されてもいる以上、子孫を名乗る一族がいてもおかしくはありませんけど──。

大村藩はなぜ江戸期を生き延び得たか?

時の金融秩序が許したとしても、こんな無法をやれば、もちろん次に金を貸してくれる者はいなくなります。大村藩は、深澤家を食い潰してもなお財政破綻に喘いでます。

享保12年6月22日には,元締役村部源五右衛門が大坂において「便益ヲ議シ」,池田屋長兵衛と議論して世間を騒がせたとして処罰され(64),翌享保13年6月22日には,前年秋に元締役に任命された石川市右衛門が,「御勝手方熟談於大坂幾重ニも可仕之処いつれを申談候儀も無之,此方ニ而何之手当も無之儀存なから罷下」(65)ったとして切腹に処せられるなど,大村藩の財政運営は混迷状態に陥ることになるのである。〔後掲柴多〕

(65) 『九葉実録』第2冊9頁。

次の記述は18C末年のものです。貸し手が誰もいなくなった様子が記されています。

同年(引用者注∶1800(寛政12)年)十一月、世子

純昌 が将軍に拝謁するため江戸に上ることになり、その費用を大坂から借り入れようとしたが、返済計画を立てることができず借り入れることができなかった。このため、十一月十九日には、家臣以下領内末々のものに至るまで、一軒につき一日三銭、一ヵ月に九〇文ずつ、三年間上納するように達した(19)。大坂での信用を失った大村藩は、臨時の費用を借り入れることができず、領内の各層からその費用を集めるしかなかったのである。〔後掲大村市 新編大村市史/三巻/二章/第三節 寛政改革と化政改革 /一 寛政改革/■四.藩財政の窮乏と寛政期の財政政策 p263〕

※関連 (1)「九葉実録」巻二三(大村史談会編 「九葉実録」第二冊 大村史談会 一九九五 二九八頁) 以下の註において「九葉実録』第二冊を参照している場合、( )には前掲註(1)と頁数を記す。

即ち、大村藩は深澤家を食い潰してもなお不幸せなままでした──ということになります。にも関わらず……これが大村の歴史で最大に理解不能な点なんですけど……大村藩はこの財政構造にも関わら、発展し、幕末の雄藩に名を連ねることとなるのです。

大村藩人口∶135年で1.8倍増

大村藩が「栄えていた」のは、この江戸期でも特筆すべき管理国家が保持している人口統計が語る人口激増から、くっきりと実証されています。

サツマイモの主食化によって大村藩は名目の石高以上に食糧事情が良く、享保6年(1721年)の大村藩の人口は6万5千人ほどだったが、安政3年(1856年)の人口は11万7300人と1.8倍に増加している[19]。〔wiki/大村藩〕

有薗2007の原文には当たれていませんけど、新編大村市史・五巻 民俗編(久田松和則著述部)に6時点の比較表があります。170年で倍増です。

表1-1は記録上判明する六期の人口を示したが、全体的に見ると江戸期の早い時期・貞享年間の五万六〇〇〇人余の人口は、幕末安政年間には 一一万六〇〇〇人余と約二倍に膨れ上がっている。その間の推移を見ると、判明する時期が偏っているとはいえ、人口は微増の傾向にある。江戸期には何度かの飢饉に見舞われるが、 表1-1に示した享保十二年の五年後の同十七年には全国的な飢饉により一六万九〇〇〇人が餓死したとの記録もある(2)。その際に大村藩には一人の餓死者も出なかったと「九薬実録」は記す(3)。その理由が「見聞集」巻五十九に「常々琉球芋沢山二作仕候」(4)とあるように、藩内に広く栽培されていた甘藷が藩領民の飢えを救ったのである。やがて大村藩の甘藷栽培は幕府の知るところとなり、飢饉の翌年、享保十八年(一七三三)に幕府は大村藩に種芋一〇俵を求めてきた。しかし甘藷は傷みやすいために、苦心した末に三〇〇斤の種芋を無事に江戸に届けている。これを機に青木昆陽が甘藷を救荒作物として進めたために全国に普及することとなった(5)。〔後掲大村市 新編大村市史/五巻 民俗編/一章 大村の生活民俗/第一節 民俗の概要/一.記録に現われた生活民俗/■一.大村地方の人口と日常食 p305〕

(2)前掲註(1) 一六〇頁

(3)大村史談会編「九葉実録」第二冊(大村史談会 1995) 四三頁の天保十八年条是歳封内飢人ヲ検スルニ凡ソ一 万二千二百人余、而シテー人ノ莩殣スルモノナシ

(4)藤野保、清水紘一編「大村見閏集」(高科書店 一九九四) 九八七頁

(5)松井保男「享保の大飢饉と大村藩 ー 救荒作物甘藷の普及と効用 ー」(大村史談会編「大村史談」第四十九号一九九八)

ある程度は郷土誌としての偏りも考慮するとしても、青木昆陽が用いた種芋の産が大村である──点は、一般に言われ普通名詞にもなった薩摩由来ではない、との推定が通説らしい。ただこれも出典は定かでないけれど──とにかく、大村藩は享保飢饉に際しては奇跡的に軽症の藩だったようなのです。

象は大村で、赤い根を貰うと大喜びで食べた。「唐芋」、薩摩芋である。後年、吉宗は明の帰化人系で幕府の書物奉行となった長崎の深見有隣(ありちか)の上申で飢饉対策に、青木昆陽に命じて浜御殿、吹上御苑、小石川御薬園に試作栽培させ、関東一円に広めて多くの人命を救うことになる。ちなみに享保十九年に肥前大村藩主純富は、大岡越前守の要請で薩摩芋三百斤八箱を幕府に献上している。

薩摩芋といわれているが、実は薩摩より肥前の大村の方が先に入っている。平戸の英国商館長リチャード・コックスが、元和元年、(一六一五)に中国から伝わったという芋の種を琉球から持ち込み、商館の畑に植えたのが始まりで、たちまち肥前の台地に広がって作られるようになった。ちなみに薩摩が琉球から取り寄せて移植したのは寛永二年(一六二五)のことであった。〔石坂昌三 1992「長崎から江戸へ 象の旅」新潮社←後掲福重/薩摩芋〕

次のも傍証ではありますけど──大村藩がどうやら人口抑制策を、それもかなり長期に渡り採っていた、と推定されている史料です。

大村藩の具体的な人口政策を見ると、「九葉実録」の①享保三年(一七一八)六月二十七日と、②寛政元年(一七八九)十二月の「農民江之 御示」にそれぞれ次のような布達を出している(6)。

①凡ソ人民三十以下妻ヲ要ル勿レ

②兼而被御出候通、三拾歳以下之者女房持申間敷

これによると、男子は三〇歳以下での婚姻を禁じていた。実際にこの規定が機能したのか調べる必要がある。「九葉実録」には文化十年(一八二二)閏十一月六日の事として、松並に住む禎蔵という人物が、 二八歳にして妻との間に子供をもうけたことが判明し、「押込」の罪に処したと記している(7)。享保年間に出された三〇歳以下結婚禁止の藩一〇〇年後の文化年間にも厳として機能していた。〔後掲大村市 新編大村市史/五巻 民俗編/一章 大村の生活民俗/第一節 民俗の概要/一.記録に現われた生活民俗/■一.大村地方の人口と日常食 p305〕

(7)大村史談会編「九葉実録」 第三冊(大村史談会 一九九六) 271頁

なお、耕地面積は江戸期を通じて1.5倍近くまで増。寛永(1624-1644年)の四万石が幕末には六万石です。徹底した新田開発が行われた事は確かですけど、それでも2倍の人口を維持するのは計算上無理な数字です。

元禄八年(一六九五) 、貞享元年(一六八四)に始ま った検地が終了した。大村藩では慶長四年(一五九九)、慶長十七年(一六一二) 、寛永八年(一六三一)に次いで四回目の検地であった。この検地は、貞享元年正月、出納増減奉行(元締役)根岸六郎左衛門が、近年各地に溜池(堤塘)等 の灌漑設備が造られ、以前の下田が上田となるなど生産性が増しているので、検地を行って年貢収入を増し、家臣の知行地は知行高を増すことを提案して実施されたものである( 26 )。(略)

「元禄年中御物成都合之目録之事」( 28 ) によれば、元禄検地後の大村藩の総石高は五万三七石九斗一升一勺となっており、寛永検地の四万二七三〇石余より約七三〇〇石、寛文改高の四万四五四八石七斗三升九合六勺より五四八九石一斗七升五勺増加している。

寛永検地の際は 一万四七五六石余の打ち出しが行われていたことと比較すると増石は半分以下であり、大村藩の幕末における総石高が五万九〇六〇石七斗六升五合三勺四オであったことを考えると( 29 )、新田開発による増石が既に限界に達しつつあったことを示している。〔後掲大村市 新編大村市史/三巻/二章/第一節 元禄期の藩政/二 元禄検地と藩財政/■二.元禄検地 p219〕

(28)「見聞集」三十四(藤野保•清水紘一編「大村見聞集」高科書店 一九九四

五五二頁)

(29)「郷村記」首巻(藤野保編「大村郷村記」 国書刊行会 一九八二 ニ四頁)

しかしです。そうなると、第一次産業以外の産業が一定規模以上に存在していなくてはなりません。上記の差が全てサツマイモとも考えにくいですし──。

大村ファースト原理主義藩国

実際、大村藩の自国産品のブロック化圧力は凄まじいものであったらしい。

文化十一年(一八一四)正月、前年閏十月に元締役兼用人に任じられた大島兵衛が国産方用掛を命じられ( 7 0 )、同年三月の郡奉行への達において、「産物方被二相立ー候付、追々国産之品出来候ハヽ、御領内一統成丈国産二而相弁可レ申」と、産物方を設置したので今後は極力国産品を使用するように命じ、紀伊国器物は産物方から渡し、 富山の薬は大村の薬屋から販売させたほか、焼物や田植え簑・田植え笠など具体的な商品をあげて、他国産の使用を禁止し、国産の使用を命じた( 71 )。また、町奉行への達においても、被笠・髪飾・縮緬紙のほか、煙筒・男女雪駄・裏付下駄、焼物類など、各種の他国産商品の販売を禁止した( 72 )。

このように、大村藩においては、文化期になると産物方を設置して、他国商品の流通を排除し、国産品の奨励とその流通をはかっていくのであり、同年七月には、櫨役所を産物会所に改め、商品作物である櫨の専売制を実施して( 73 )、領国経済の再建・強化をはかるようになっていくのである。〔後掲大村市 新編大村市史/三巻/二章/第三節 寛政改革と化政改革 /三 農村政策の展開/■三.商品流通政策の転換 p274〕

( 7 1 ) 『九葉実録』巻四〇 (前掲註( 2 0 ) 二九一頁)

( 7 2 ) 『九葉実録』巻四〇 (前掲註( 2 0 ) 二九四頁)

( 7 3 ) 『九葉実録』巻四〇 (前掲註( 2 0 ) 二〇四頁)

※関連 (20)「九葉実録」巻二七(大村史談会編 「九葉実録」第三冊 大村史談会 一九九六 三頁) 以下の註において「九葉実録』第三冊を参照している場合、( )には前掲註(20)と頁数を記す。

ただ、上の文章の中に成果、出力に関する記述はありません。逆に、こんな統制をするというのは、他国の良質品、華奢品を買い求めようとする消費主義が域内の風潮になって、一部の藩内産業が打撃を受け始めたから、と考えるのが自然です。大村藩史に調所広郷は出現していないのですから。

そうすると、これだけの経済統制下にあったはずの大村藩が倍増する人口を維持できたのは、藩の経済策が成功したからでも財政が立て直せたからでもなく、民衆が自律的に経済活動を発展させていったから、である可能性が高いように思えます。

この構造は、大村〜長崎街道の別名「セラミックロード(陶磁器の道)」を通って運ばれた輸出用陶磁・波佐見焼において典型的です〔内部リンク▶007-1佐世保上り道\平戸編\長崎県■小レポ:佐世保エリアでの平戸往還ライン〕。

十七世紀中頃の中国における明末消初の内乱は、中国国内の窯/場を荒廃させ、また、清朝による鎖国令である「海禁令」(一六五六)等の公布によって、中国陶磁の海外輸出は減退した( 20 )。それに替わり、技術的進歩が著しい肥前陶磁が海外市場に出回ることになる。需要が増大した肥前諸窯は窯場を拡大し、大量の輸出品を産することになる。

波佐見においても、輸出景気に呼応するように、寛文年間(一八六一〜七三) に窯場を急増させ、輸出品を主体とした生産が行われたことが、古文書(21)や発掘調査の成果からうかがい知れる。また、寛文六年(一ハ六六)、大村藩は永尾地区に「皿山役所」(国指定史跡)を設置し藩による直接的な窯業管理体制を整えた。

三股地区の咽口 窯( 2 2 )、永尾地区の木場山 窯( 23 )が当段階を代表する窯である。まず、咽口窯では、外面に牡丹唐草文を描いた大振りの染付鉢や、外面に雲と龍、内面(見込み)に波と跳魚文を描いた「雲龍見込み荒濃文」と呼ばれる染付碗・鉢を大量に生産している。続いて、木場山窯では、内面に牡丹文などが彫られた口径三〇センチ以上の青磁大皿や、青磁鉢・香炉などが生産されている。以上の海外輸出品は、波佐見から長崎へ、そして、主に中国船によって、東南アジア諸国を中心に運ばれていった( 24 )。〔後掲大村市 新編大村市史/三巻/三章/第二節 大村藩の捕鯨と窯業 /二 窯業/■四.Ⅳ期 (一六五〇年代~一六八〇年代)──海外輸出段階 p361〕

この場合の大村藩の窯業管理体制は、完全に後追いのものです。長崎での需要に合う商品を利に聡い者が自発的に創造し、生産体制を整えたものでしょう。

それにしてもこの読みは狡猾過ぎます。清帝国の遷界令から展海令の間隙に発生した品不足を、すかさず狙い定めて荒稼ぎした訳です。展海令後も売り場を国内に切り替えてマーケットを維持しています。

結果として、大村藩の統制経済は、藩の意思に関わらずかなり自律的に伸長し、江戸期の後半になるほど逆に藩が経済の実態に追従するようになって行った、と想像せられます。

元禄に移設新造されたお船蔵は、その本当に凶暴な江戸期大村藩経済から距離を置いた、藩独自の交易インフラとして構想されたものでしょうけど──何を積み、降ろして、どれほど成功したのかは不明です。多分やや危険な直営交易をしていたと思いますけど……それなればこそ、今後もその実証がなされることはないでしょう。ただし、その成否を遥かに上回るほどの経済的興隆を、市井の大村経済は成し遂げてしまい、藩をして追従せしめることになったのだと思われます。

その中で、あれほど重負担だった財政赤字は、税収の増加により自然解消されるようになっていったように想像されるのです。

□付録∶厳原・お船江からの類推考

対馬厳原・お船江(→GM.)という、同様に藩御用船の専用船着に関する論文に、大村藩との比較がありました。──というか、お船江は一応、対馬で立ち寄りました。

〘内部リンク▶009-5豊玉(帰)\対馬\長崎県/当たり前な顔でスゲえのが対馬〙

江戸時代、水域に面する各藩は、御座船や軍船を格納する御船蔵を有していた。明石港、飾磨港(現姫路港)、福山港、今治港、清水港27) 、高松港28)などには藩船の繋泊地あるいは船蔵が整備されていた。

しかしながらこれらの泊格納施設は明治期の幕藩体制の崩壊とともに廃され、現存しているものは数少ない。

2000年度に、国土交通省が実施した歴史的港湾施設の全国悉皆調査の結果によると、約900近い歴史的港湾施設のうち、現存する船蔵は、山口県の旧萩藩御船倉(慶長年間)及び厳原港のお船江の2施設だけであった。それ以外には、山口県の三田尻御舟倉(慶長年間)、長崎県旧大村藩のお船蔵(元禄年間)がある程度である。

〔後掲山下2004、7枚目p77〕

28) 廣井勇、 「日本築港史」、 1927.5

同様の船蔵は近世には西日本各地に所在したものらしい。

山下2004は、厳原お船江の観光資源としての可能性を探る主目的から、以上の現存4船蔵(萩・厳原・三田尻・大村)から優位性を測っていきます。

旧萩藩御船倉は、明治以降の埋立のため内陸化しているが、往時は松本川に面していた。構造は両側と奥に玄武岩で堅固な壁を築き、上部に瓦屋根を葺き、前面は木製扉である。奥行29.4m、前幅8.5m、高さ8.8mの規模で、天保年間作の八江萩名所図会には4棟の船倉が描かれているが、現在は1棟しか残されていない。 29).30)

三田尻御舟倉は、藩主の参勤交代の護衛をするための御船手組の本拠地として建設され、御座船をはじめとする藩船が係留されていたが、現在では、水域が残るのみである。 31)

〔後掲山下2004、7枚目p77〕

30) 萩市、「萩の百年」、 pp. 312、1968.3

つまり、萩は水域を失い、三田尻(→GM.)は岸(堤)を失っています。双方を保っているのは、厳原と大村だけということになるのです。ただ、規模は厳原の方が大きい……と山下は記しています。

一方、お船江は1663年(寛文3年)の建設で、萩及び三田尻の施設よりもやや時代は下がるものの、萩の施設が既に水域を失っており、 1棟の船倉しか残っていないこと、三田尻の施設が水域しか残っていないことを考慮すれば、石積突堤が残る厳原のお船江の残存状況は極めて良好と言える。さらに、船舶の安全で確実な係留を可能とする櫛型の船蔵は、旧大村湾のお船蔵と厳原のお船江の2施設しか現存せず、しかも、旧大村湾の施設が3つの船舶格納水域をもつのに対して、厳原のお船江は、推定を除いても5つの格納水域を持つものであり、希少性及び規模の点において優位性がある。〔後掲山下2004〕

注視すべきなのは、厳原のお船江もまた、当時の

厳原お船江と大村お船蔵の共通点∶敢えて不便地に移転

この点は、厳原から向かった時、意外に遠かったのでよく認知しています。厳原港西岸の道は新しく急峻、地形をぶち抜くように造られ、下記で「整備されたのは昭和期に入ってから」とあるのが実感にしっくり来ます。(再掲→GM.)

江戸時代初頭における船蔵は、「やらゐ」の東側に立つ立亀石の北側にあり(図ー3) 、現在は埋め立てられているが、今でも船蔵町という地名が残っていることから、その辺りが船蔵であった。 12)

一方、お船江は、対馬藩「中興の英主」といわれている宗家21 代義真の手により、府中湊の「やらゐ」の建設を9年さかのぼる1663年(寛文3年)に完成した。 13)

船蔵を、立亀岩北側から久田に移転させた理由は明らかではないが、延宝9年 (1681年)現在、御召船は安宅丸 (80梃立)等3隻あり14)、その他、慶長14年 (1609年)の日朝貿易の再開により、交易に従事する歳遣船もあったため15)、次第に立亀岩北側の船蔵が手狭になり、そこで府中湊に隣接する久田浦に、藩の御用船を収容するお船江が建設されることになったものと考えられる。ちなみに、藩末における御召船は、天神丸、小鷹丸、八幡丸、日吉丸、安全丸、長生丸の6隻であった。 16)

大船は、立亀岩近くの下り松と呼ばれる磯の沖合に停泊して孵荷役をしていたことから17)、お船江完成後、参勤交代で藩主が船を利用する場合には、乗船の数日前から藩船を回航して下り松に停泊しておき、 「やらゐ」から小船で渡って乗船したものと考えられる。〔後掲山下2004〕

13) 封馬教育會、 「封馬島誌J、pp. 575、1928. 7

14) 厳原町、 「厳原町誌」、 pp. 737、1997.3

15) 厳原町、 「厳原町誌」、 pp. 652-653、1997.3

16) 新対馬島誌編集委員会、 「新対馬島誌」、 pp. 343、1964.4

17) 厳原町、 「厳原町誌」、 pp. 993、pp. 997、1997.3

即ち厳原の場合は、御用船の名前と数、目的まで明確になっています。

元々は民間船舶と同じ港を使っていたのに、交易拡大に伴い、官船だけを専用港にわざわざ移した点は大村に相似します。またその新港が、一見、非常に便の悪い港だった点も大村と同じです。山下さんはそれを三点にまとめて、物流拠点の可能性を否定しています。

1) 当時の経済の中心地は厳原であり、船で運ばれてきた荷物は当然厳原に送られた筈であるが、「文化八年 (1811年)対州接鮮旅館図にみる厳原府中図(国立公文書館蔵)」をみてもわかるように(図ー4) 18) 、厳原から久田に至る陸路は未整備であった。道路が整備されたのは昭和期に入ってからのことであり、それまでは貨物の輸送に適しない道路条件であった。

2) 朝鮮からの輸入品はほとんどが本土向けであり、お船江で藩船から荷揚げする必然性は弱い。しかも、日常物資は「やらゐ」のある厳原で荷役したので、藩専用の施設であるお船江で荷役した可能性は低い。

3) 藩主の館は厳原にあり、久田とは距離的に遠隔であるため、物流拠点としては不利な条件にある。

以上から、お船江は藩船の格納場所としての役割がすべてで、物流拠点としての役割は担っていなかったものと考えられる。〔後掲山下2004〕

大村お船蔵について書いているこのレポ文末で、敢えて厳原お船江に深入りしている理由が、伝わりましたでしょうか?即ち、物流の導線から積極的に離れた場所に「御用船」専用船着を造る、という現代からすると奇妙な発想は、

なぜか?──それは換言すれば、湾のメジャーな物流導線から積極的距離を置いて、

公式説明の、藩主の専用港、としてはどう考えても不便過ぎ、またメジャーな物流導線から明らかに秘されている。

形式的にでも「藩連邦」国家だった江戸時代、藩の御用船はいわば現代の外交特権を有します。資料にはたどり着けていませんけど、恐らくは「鎖国」体制側の監視外でしょう。ところが藩御用船は、特に江戸後期の海を縦横に走り回っていた訳で、かつ、薩摩に代表されるように藩側は裏経済の利益規模を認知していました。

鎖国下の外国貿易は長崎会所が独占していたが,取扱品目など制限が強く,国内の需要に応じきれず,積戻し船などとの間に密貿易が行われた。幕府は18世紀以降たびたび禁令を出したが,大名のような大物は抜荷犯として捕らえることはなかった。このため効果は少なく,幕末諸藩の武器輸入は半ば公然化した。〔百科事典マイペディア 「抜荷」←コトバンク/抜荷(読み)ヌキニ〕

もちろん──以上は全て、状況証拠と消去法による推論です。また、それにつけても大村藩の場合には、お船蔵で行われた事績の効果は長崎裏口という立地からしてもあまり大々的なものとは考えにくいのですけれど──。

■レポ:忘るまじ薩長土「肥」の大村ぞ

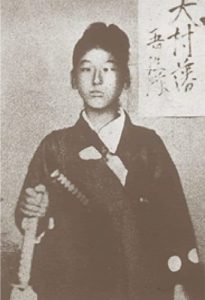

浜田謹吾像の位置はここ(上図)なので、多分目の前を歩いたはずなんですけど──不思議なこともあるもので全く記憶にも記録にもございません。

結論が明瞭なので先に記しますと、大村藩は如何にしても維新雄藩に名を連ねたい、という気分が、特に戦前は異様に強かったらしい。──薩長土肥の「肥」は通常、肥前鍋島藩(佐賀藩)を指す、と教科書では習うわけですけど、長崎県では大村藩のこと、あるいは大村藩も含む、という主張はそんなに珍しくない……というのを初めて知りました。(え?と思った方は、「薩長土肥 大村藩」で検索してみて下さい。)

かつて岸田秀が日本を「精神分裂病質」と診断した論がありましたけど、大村にはその転調した粘着質的な気分が、少なくとも戦前までは残ったみたいで、精神風土としては興味深かったのです。

大村だけ漏れた別格官弊社

なので、大村神社(旧玖島城内)の由緒の後半から先に引用していきます。

(続α) 明治十八年二月十九日には県社に昇格、神格としては薩摩、長州、土佐の三藩主と同様明治維新の功により当然別格官弊社に御昇格なさるべきでありましたが種々の事情に依って遂にその実現を見る事が出来ませんでした。昭和二十年大東亜戦争終結以後は神社法規の変革に伴って宗教法人として認められましたが昭和三十年秋には御遷座七十周年を期して大村家から境内地の御寄進があり、又近くは旧大村藩領を初め東京、京阪神地区の崇敬者各位の熱誠な御援助を受けて御神輿及び御神宝器具類の新調が出来まして記念の大祭を盛大に奉仕致しました。〔案内板←案内板後掲昔に出会う旅/長崎旅行-2「玖島城跡」〕

近代史における大村地元の「おしい」感は、1872(明治5)年の別格官幣社28の選定時に確立されたみたいです。この場合は、

【長州】豊榮神社(祭神∶毛利元就)

及び 野田神社(∶(幕末藩主)毛利敬親、元徳)

【土佐】山内神社(∶初代一豊や千代、山内容堂など土佐藩主歴代)

【肥前】佐嘉神社(∶鍋島直正と鍋島直大)

【薩摩】照国神社(∶島津斉彬)

〔後掲神社と古事記〕

などが選ばれたのに──という、まあ嫉妬のようです。

──冷静に28社の顔ぶれをみてると、楠木正成とか織田信長とか別の時代の英霊も祀られてて決して幕末維新だけじゃないから、そういう受け取り方をしなくても……という気もしますけど……。

ただ、この「嫉妬」の端緒は、さらに明治維新政府による討幕藩主への加増に発しているようなのです。

大村藩 三万石貰ったってよ

維新政府が藩主に加増したというのは、目を疑う事象です。明治4(1871)年には廃藩置県が強行されるのですから。とても実を伴った加増とは思えませんし、明治初年の猫の目のような権力闘争の中での「何かの間違い」、または薩長の有力者による突き上げで実施された可能性が高いですけど──

「討幕派第二グループ」とは、明治維新の論功行賞において、鹿児島・萩両藩の一〇万石、高知藩の四万石についで、三万石賜与された鳥取・大垣・松代・大村・佐土原の諸藩を仮称したものに外ならない。 〔後掲藤野1963〕

考え抜かれた政策ではなかった証拠に、加増藩の中にそもそも肥前(大村だけでなく佐賀も)入ってません。

※※原注 『江藤新平-急進的改革者の悲劇』毛利敏彦 中公新書〈人物叢書〉、1987年5月。

浜田勤吾さんを崇拝する集団

この事実が、玖島城「戊申戦役記念碑」の石碑にはこう記されてます。浜田勤吾少年が登場するのはこの文脈の中です。

明治二年六月わが大村藩「二万七千石」は戊辰戦役の勲功により薩長土につぎ「三万石」の賞典禄を給せられ且、優渥なる感状を賜わる(ママ)。

これ偏に明治維新の大業成就のため藩主「純熈公」を中心とし藩論を一定し上下一致粉骨砕心以って勤王の誠を捧げたる所以なり。

この戦役に際し大村藩は京都に到りては禁裏を守護し大津に進む、その後東海道征討軍先鋒として箱根の関を越え江戸に進撃す。江戸に於ては上野彰義隊の討伐に参加する。

慶応四年六月奥羽の賊軍追討の命下るや吾が東征軍総督土屋善右衛門以下一一〇名は藩地よりの応援隊総司令大村弥門以下一一〇名を併せ一隊を編成し薩摩、佐土原と共に進んで会津の強敵を屠り大いに戦功を立つ。又北伐軍「吾往隊」は羽州舟川港に上陸以来角館刈和野神宮寺等に転戦し殊勲を立つ。

しかし悲しくもこの戦役に於いて少年鼓手浜田勤吾を初め戦死二十二名戦傷五十七名の犠牲者を出す。この秋往時を想い、ここに碑を建て勤王の志篤く名君なりし藩主「大村純熈公」の御遺徳を敬慕し併せて従軍将兵の勲功を称えんとする。

平成元年十一月吉日

吾往会会長 中瀬正隆〔案内板←後掲昔に出会う旅/長崎旅行-2「玖島城跡」〕

──段々、下手に冷静に書いてると刺されるネタ美談である事に気付き今更慌てておりますけど……大村藩勤王三十七士同盟の名代として15歳ながら出陣した濱田さんを含む大村藩326名は「吾往隊」を結成、奥州秋田唯一の官軍であった秋田佐竹藩の救援のため、遠路北伐の途につき──

大村公園に「濱田謹吾少年」の像があるのをご存じですか?これは、秋田県仙北市(旧・角館町)との友好の証として昭和61年に建てれ、今年で30年を迎えます。角館にも同じ像が建てられていて2,000キロ以上も離れて向かい合っているそうです。(略)

このエピソードがあって、旧・角館町と姉妹都市を提携し、36年。現・仙北市と今でも交流が続いています。6月には、謹吾少年の銅像建立30周年を記念する式典を行い、思いを馳せます。

家族を思い、若くして命を落とした謹吾少年と、遠く出陣するわが子への母の思いを、私たちはこれからも語リ継いでいきます。〔後掲大村市2016〕

大村ジオン公国論

角館・濱田さん像の脇には何と……前掲固有種オオムラザクラが植樹されているそうです。

なお「吾往」隊の名前の語源は孟子(公孫丑上篇)で

自反而縮 雖千萬人 吾往矣

(読み下し)自 ら反 みて縮 くんば、千万人と雖 ども吾 往 かん

【現代語訳】自分が心に恥ずることなく正しいと確信できるならば、相手がどれほど大勢いようと恐れずに立ち向かう

──という、まるで大日本帝国かジオン公国かという、如何にも戦前の日本人が美談として脳裏に刻みそうな概念です。ストーリー的にもツッコミどころは満載であることは冷静に読むと一目瞭然で、これを全く加減することなく市広報誌に掲載せざるを得なかった、というのは、いかに現在も吾往会が両市の濱田さん崇拝集団にとって拠り所となっているかを雄弁に物語ります。加えて、多分両市の中核にも政治的に力を持つのでしょう。

さらにこれだけの強固さを濱田少年が持つ原動力には、前述の「薩長土肥なのに冷遇」感がジンジンと宿っていると想像されます。──加増の代わりに早々に、当時考えられる限り最果ての釧路を目指した佐賀の人々と、真逆の心性を有するように感じましたけど……それはそれで個人的には好きかなあ。

少年鼓手浜田勤吾

明治維新への夜明け慶応四年戊辰の役あり

大村藩早くより勤王に尽し薩長土州に伍して東征北伐の軍を進む秋田救援の北伐隊三百二十五名様式装備し精強たり二番小隊に鼓手浜田勤吾あり

紅頬十五才の美少年にして常に先頭に軍鼓を打ち隊の士気を鼓舞すること勇敢なり

九月十五日刈和野に激戦し雨霰する飛弾に倒るる者多く勤吾遂に二弾を浴び「お母さん」と絶叫し戦死す

鼓音消えて秋風索漠たり屍を角館常光院に納む

内襟に母チカ女の一首あり

ふた葉より手くれ水くれ待つ花は

君かためにそ咲けよこのとき

子を思い励ます門出の歌に万人みな涙せり

星霜移りてここに百十八年今や銅像故山に建つ

あゝ浜田勤吾鼓手の姿よ永久に香れかし

昭和六十一年十一月吉日〔案内板←後掲昔に出会う旅/長崎旅行-2「玖島城跡」〕

人造人間「大村神社」論

さて、冒頭の別格官幣社漏れの記述前後に当たる、大村神社縁起を最後に見ておきますけど──この記述もなかなか味わいかあります。

かなり工夫した表現のように読めますけど、ドライに解すると最も古い創始伝すら19C初頭。しかも創建地は西大村池田山(→GM.)、大村市街から3kmは離れた社です。

大村神社由来

大村神社は藩祖遠江守直澄公以来歴代の神霊を奉齋した御社でありまして文化二年(1805)に時の大村家二十八代藩主)大村上総介純昌公が西大村池田山に御創建になり常盤神社と称し東、西彼杵郡内一町十四ヶ村の人々の崇敬が殊に深かったのであります。

明治に入り旧大村藩の総産土神として大村家累代の居城であり、風光明媚な玖島城址に御遷し申し上げる事になり、明治十七年(1884)には旧大村藩内崇敬者の御寄附と労力奉仕とにより現在地に新たに社殿を建て御遷座申し上げ大村神社と改称されたのであります。(続α)〔案内板←案内板後掲昔に出会う旅/長崎旅行-2「玖島城跡」〕

玖島城は1871年(明治4年)に廃城となり、建造物は破却されてます〔wiki/玖島城〕。──年度の間違いかと思いましたけど、1871年〔後掲観光庁、日本の城がわかる事典 「玖島城」←コトバンク/玖島城〕、つまり

では1873廃城令の対象から外されていたのかと言えば、「大村城」の名で廃城対象(其余第二号)に再度リスティングされてます。なぜ敢えて明治政府が「二度死ぬ」ような措置をとったのか、定かではありません。

推測するに、皇国史観の機運高まる1884(明治17)年、玖島城内に勤王・大村の象徴たる神社を造るべし(神社が在るべし)との気分が高まった際、

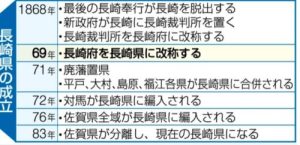

さらにここで二つ、注目点があります。一つは、なぜ玖島廃城後15年も経ったこの時点だったか?──肥前の長崎-佐賀分離に際し、大村のアイディンティティが揺らいだからだと思います。

・藤津郡・杵島郡・佐賀郡・神埼郡・小城郡・三根郡・養父郡・基肄郡および松浦郡の一部(後の東松浦郡・西松浦郡域)が佐賀県(第3次)の管轄に

1884(明治17)年 大村家、華族に列せらる。 (子爵)

1891(明治24)年 伯爵へ陞爵

・倒幕の功が認められたため〔wiki/大村藩〕

長崎「府」(▶内部リンク∶010-a旧・勝山市場の坂\長崎県/長崎府)は混迷の末に現・長崎県に落ち着いてますけど、佐賀の乱で一時は六分割された佐賀県は、さらに迷路のような過程を辿り現・佐賀県に落ち着いてます。その両者の間で、かつては長崎の守護者だった大村は、「長崎県の一部」に落ち着いていきます。──その段階で「何を言うか。大村は維新成功の雄藩の一角ではないか」という「物語」が発生したのだと想像されます。

今一つは、なぜ市内にこの明治半ばまで「人々の崇敬が殊に深」い神社が不存在たったのか?──これもドライに考えればむしろ当然です。大村は、長崎(市内)よりさらにキリスト教

つまり、明治初頭の大村に国家神道の施設がなかったのは当然で、そこに明治中期の大村アイデンティティが勃興し、勤王・大村の虚像を造りだす必要が生じたとき、その象徴たる大村神社はやや強引に創造されねばならなかった訳です。

それは一言で言えば、大村藩退去後の大村が、精神文化的には「廃墟」だったからだと推測します。実態としては別格官弊社になるならないどころではなく、大きな神社が無い地域だったのです。

かくして本社は由緒ある歴史と環境の美と共に御神徳いよいよ高く春秋の大祭には参詣者も多く奉納の催しものも年々賑わしく人々は郷土大村の大祭として心からお慕ひ申し上げて崇敬の誠を捧げております。

境内には中祖喜前公遺徳碑、幕末の名君純熈公銅像、大村神社紀功碑、貝吹石、御居間跡碑、大村桜、角館しだれ桜、等歴史の数々を物語るものが多く拝殿掲額は陸軍大将栖川宮熾仁親王の揮毫であります。

祭 典 日

例祭 四月七日、八日、九日

季大祭 十月十六日

〔案内板←案内板後掲昔に出会う旅/長崎旅行-2「玖島城跡」〕

〉〉〉参考資料

※JSTAGE URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/sehs/87/1/87_25/_article/-char/ja/

大村市 1994/「広報おおむら」1994(平成6)年8月号No.1175

※市HP https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouhou/shise/koho/koho/mukashi/h1-h9/1994.html

PDF∶https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouhou/shise/koho/koho/mukashi/h1-h9/documents/2736431.pdf

大村市 2025/令和7年度当初予算概要

URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/zaisei/shise/shokai/zaise/yosan/r07gaiyo.html

大村市 2008/「広報おおむら」2008(平成20)年12月号No.1352

※市HP URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouhou/shise/koho/koho/kohoomura/backnumber/h20.html#gatsu12

20~27ページ:情報ひろば(PDF:1,861KB) URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouhou/shise/koho/koho/kohoomura/backnumber/documents/200812p20.pdf

大村市 2016/「広報おおむら」2016(平成28)年6月号No.1442

※市HP URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouhou/shise/koho/koho/kohoomura/backnumber/h28.html

PDF 3ページ:クローズアップ大村人「濱田謹吾少年」(PDF:1,944KB)

URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouhou/shise/koho/koho/kohoomura/backnumber/documents/201606p03.pdf

大村市 2025/ミライon

URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/kyoiku/miraion/index.html

(おおむ)一般社団法人大村市観光コンベンション協会(公式ホームページ)/観光パンフレット一覧

/大村城下町まち歩きガイドマップ pamphlet-machiaruki-1( 1920KB)

URL:https://e-oomura.jp/relays/download/28/138/124/0/?file=/files/libs/1004/202503251446174172.pdf

大村市史編さん委員会 2017(平成29)年「新編大村市史」/データ配信

/第三巻近世編 URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai3kan/datahaishin3.html

/第2章(PDF:2,337KB) 藩政の推移と改革 URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai3kan/documents/213-320_dai3-2syou.pdf

/第3章(PDF:7,521KB) 大村藩の産業・交通と領民生活 URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai3kan/documents/321-480_dai3-3syou.pdf

/第五巻(現代・民俗編)

URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai5kan/datahaishin5.html

※民俗編 第1章(PDF:4,283KB) 大村の生活民俗 PDF URL:https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai5kan/documents/02-1minzoku1.pdf

大村市歴史資料館/令和5(2023)年度大村市歴史資料館企画展 『郷村記』にみる大村の村々

URL:https://x.gd/1GECu (短縮)

おおむらの史跡(9810KB)

URL:https://e-oomura.jp/relays/download/28/138/119/0/?file=/files/libs/994/202503251439031673.pdf

大村の城/玖島城(くしまじょう、大村城) 大村市玖島1丁目(大村の城シリーズ)

URL:https://www.fukushige.info/oomura-castle/kushimajo.html

観光庁/玖島城址|検索詳細|地域観光資源の多言語解説文データベース

URL:https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/R5-00711.html

攻城団ブログ【戦国時代の境界大名】大村氏――初のキリシタン大名家として、せめぎ合いのなかで生き残る

URL:https://blog.kojodan.jp/entry/2021/01/19/180000

国立公文書館/明治150年関連展示「公文書から読み解く明治維新と佐賀」について

URL:https://www.archives.go.jp/publication/archives/no071/8309#:~:text=%E4%BD%90%E8%B3%80%E7%9C%8C%E3%81%AF%E3%80%81%E6%98%8E%E6%B2%BB9,%E7%9C%8C%E3%81%B8%E4%BD%B5%E5%90%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%80%82

古事類苑全文データベース – Kojiruien URL:https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/#:~:text=%E3%80%8E%E5%8F%A4%E4%BA%8B%E9%A1%9E%E8%8B%91%E3%80%8F%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%82%92%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

古文書ネット/銀一貫、一匁っていくら?銀貨の換算

URL:https://x.gd/BhKmtz (短縮)

財務省 ファイナンス 2019年6月号 Vol.55 No.3

URL:https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/denshi/201906/pageindices/index63.html#page=63

柴多一雄 2015「元禄享保期における大村藩財政」『東南アジア研究年報』巻 56, p.1-23

※長崎大学学術研究成果リポジトリ URL: https://nagasaki-u.repo.nii.ac.jp/records/4083

神社と古事記 2015/近代社格の別格官幣社とは?

URL:https://www.buccyake-kojiki.com/archives/1026659822.html

船頭小唄/びわ湖(琵琶湖)の基礎知識

URL:https://endoh7735.sakura.ne.jp/biwako/biwako_0.html

鎮西学院大学生(CSL) 2022年 クジラ関係調査(概要報告) (長崎県大村市)

URL:https://www.fukushige.info/photo01/568page.html

長崎新聞 2019/05「長崎県誕生」 今年150周年 記念行事計画なし 県職員「節目、初めて知った」 – /20 [00:07] 公開

URL:https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=502856492220974177

長崎新聞 2019/09「人気にあやかります」 ラグビーユニホームのおむらんちゃん – 2019/09/15 [14:00] 公開

URL:https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=545794384749118561

長崎大学附属図書館/電子化コレクション

URL:https://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/collection/ecolle/

日本財団 2023/ここは湖?いいえ海です!超閉鎖性海域・大村湾の不思議に迫る!【大村湾ワンダーオーシャン調査隊2023】を開催しました! | 海と日本プロジェクトのプレスリリース

URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001848.000077920.html

ニッポン城めぐり/佐世保城(長崎県佐世保市)の詳細情報・口コミ |

URL:https://cmeg.jp/a/castles/9066

日本の地形千景 佐賀県・長崎県:多良岳火山の放射状谷

URL:https://www.web-gis.jp/GM1000/LandMap/LandMap_18_015.html

ねっこのえくり

/有馬氏(藤原氏北家・長良流)の系図

URL:https://nakuyo-neuneu.com/keizu/226024006/#226025007

/大村氏(藤原氏北家・長良流)の系図

URL:https://nakuyo-neuneu.com/keizu/226029001/#google_vignette

ひとみ/肥前歴史研究家/無嗣改易⁉️大村藩存続の危機②~幕閣編~

URL:https://note.com/tai_yuka/n/n3923e75dbb7a

福重HP

/大村郷村記とは (大村)郷村記(大村の歴史シリーズ)

URL:https://www.fukushige.info/ayumi/oomura-history/oomura-gosonki.html

/大村の土地の形成 (大村の歴史シリーズ)

URL:https://www.fukushige.info/ayumi/oomura-history/tochikeisei.html

/大村の偉人・有名人・活躍人シリーズ(長崎県 大村市(旧・大村藩)関係の人物紹介など)/深澤儀太夫勝清(ふかざわ ぎだいゆう かつきよ)

URL:https://www.fukushige.info/oomura-ijin/fukazawa-gidaiyu.html

/玖島城(くしまじょう、大村城) 大村市玖島1丁目(大村の城シリーズ)

URL:https://www.fukushige.info/oomura-castle/kushimajo.html

/薩摩芋の栽培は肥前が早かった(薩摩芋の歴史,サツマイモの歴史,さつまいもの歴史)(大村の歴史シリーズ)

URL:https://www.fukushige.info/ayumi/oomura-history/satsumaimo.html

福田舞子 2011「幕府による硝石の統制一軍制改革と座・会所の設立」『科学史研究』50巻258号 p.77-85

※JSTAGE URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhsj/50/258/50_77/_article/-char/ja/

藤野保 1963「幕末・維新期における小藩の構造とその動向─討幕派第二グループの動向をめぐって─」『史林』46巻5号 p711-741

※京都大学学術情報レポジトリ 紅 URL:https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/items/d9da7ca3-6653-4280-8961-42bfe79e2d23?locale=en

文化庁/大村藩主大村家墓所 文化遺産オンライン

URL:https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/218319

ホッカイネット

/2(2)ア 明治維新と北海道開拓:移住民

URL:https://www.hokkai.or.jp/history/kusiro-sanpo/2-2-2a.html

/4(1) 佐賀藩支配の意義

URL:https://www.hokkai.or.jp/history/kusiro-sanpo/2-4-1.html

前野健太 2024/ガラケー旅日記/第5回 大村

URL:https://imidas.jp/maenokenta/4/?article_id=l-97-005-24-02-g932

まっぷる/五箇山での塩硝づくりはユネスコ世界遺産の加賀藩の軍需工場だった (2ページ目)

URL:https://articles.mapple.net/bk/17321/?pg=2

昔に出会う旅

/長崎旅行-2 「玖島城跡」と大村藩を支えた人々

URL:https://blog.goo.ne.jp/tako_888k/e/936396adf222d6ddd3fb423504deaf5e

/長崎旅行-3 玖島城の海の玄関「大村藩お船蔵跡」

URL:https://blog.goo.ne.jp/tako_888k/e/36f960c5c2cf48a927b2c85344f31646

優しい雨/オオムラザクラ(大村桜)とクシマザクラ(玖島桜)の様子

URL:https://pino330.com/archives/21800

山下正貴 2004「厳原港お船江の建設経緯と保存・活用に関する研究」『土木史研究』論文集No.23

※jstage URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalhs2004/23/0/23_0_71/_article/-char/ja/